深基坑紧邻原基础及地铁隧道的施工技术

摘 要:广东省友谊剧院改造工程主要是对沿街的建筑主体在原址处予以保留、改造,而舞台及南面附楼均为原址范围内拆除重建,整个施工场地非常狭小,基坑围护结构紧贴原建筑物基础及商业服装城,且基坑下方有地铁二号线通过,施工技术要求高且难度大,文中着重介绍旧建筑结构保护、高压旋喷桩施工、基坑土方开挖、信息化监测等主要施工措施及其效果。

关键词:深基坑施工;旧结构保护措施;基坑信息化监测

1项目改建概况

广东省友谊剧院地处广州市人民北路繁华闹市区,于1965年建成,鉴于其作为广州市建筑文化遗产的保护性建筑之一,本次改造工程设计上要求沿街的建筑主体(前厅、休息厅及观众厅)在原址处予以保留;而舞台及南面附楼均为原址范围内拆除后重建,并加建地下停车库及配套用房。经改造后,该剧院总建筑面积达到13274m2,地上3层,地下1层(局部2层),建筑总高度为29m。

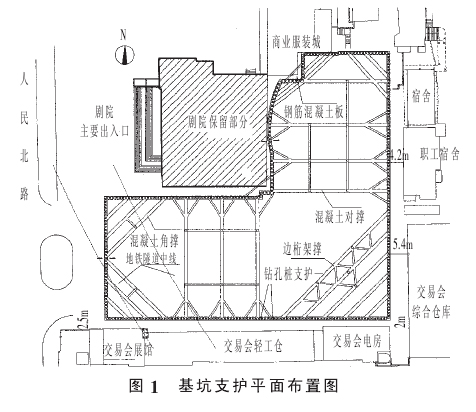

整个地下室开挖面积5300m2,基坑平面呈不规则多边形布置,周长433m,分为深基坑和浅基坑两大部分。东侧为深坑,地下2层,开挖深度7.6m,紧邻旧建筑主体保留部分;西侧为浅坑,地下1层,基坑开挖深度6.4m,其下有地铁二号线盾构隧道通过。

根据工程勘察报告,本工程场地属珠三角冲积平原的残丘地貌,场地地基土由人工填土(Qml)、第四系冲积层(Qal)、第四系残积层(Qel)和白垩纪风化基岩(K)组成。钻探揭露深度范围内未发现断层、溶(土)洞等不良地质现象,地下水埋深1.4~2.1m,地下水位较稳定且不甚丰富。

本基坑工程东侧紧邻某6层宿舍楼,相距不足5m;北侧紧贴旧建筑主体保留部分和某商业服装城;南邻中国出口交易会大楼,相距不足3m;西靠人民北路,地铁二号线在基坑西南角正下方穿过,地铁区间盾构隧道的结构顶板面与基坑底面之间的垂直净距约7.3m,与支护桩底之间的垂直净距约4.3m。整个施工场地狭窄,只有场地西侧可作为材料、机具进场主干道,施工组织难度高。

2基坑围护设计方案

结合本工程基坑紧邻周边建筑的实际情况,采用“钻孔灌注桩+混凝土支撑”支护结构,钻孔桩分别为Ф 800@1000 和 Ф1000@1200, 桩间采用高压旋喷止水帷幕,桩径Ф600@1000(1200),桩长 8.1~11.3m。基坑内竖向设1道钢筋混凝土支撑,由十字对撑、角撑、边桁架撑组成,深坑处内支撑中心标高-0.05m,浅坑处-0.60m。基坑支护平面布置如图1所示。

3基坑工程的特点及施工难点

3.1基坑紧贴旧建筑结构部位需要重点保护。

原有建筑主体为框架结构,因舞台部位框架结构拆除后失去了横向连系结构,致使整个建筑刚度降低。加之原建筑物基础形式为天然基础,基坑边与建筑物两侧的独立基础相距仅2.8m,围护桩施工时易对其周边土体产生扰动,可能引起观众厅两侧山墙墙体开裂,对周边环境造成安全隐患。

3.2要确保地铁既有隧道结构的安全。

浅坑地下室施工的核心问题是不影响地铁二号线区间隧道的结构稳定,确保地铁能高速正常运营。地铁隧道上方围护桩施工时,对桩机选型、钻速、钻孔深度等必须严格控制,否则后果将不堪设想。

3.3施工场地狭小,施工管理难度大。

由于工程邻近周边建筑物,施工场地狭小,基坑距离规划红线仅3~5m,开挖后几乎没有施工场地,只有西侧可作周转材料及机具临时堆放场地,给施工组织带来了很多困难。况且,受北侧保留的旧建筑主体影响,必须加快土方外运速度,尽快完成底板混凝土浇筑,确保基坑安全。

4施工流程及技术要点

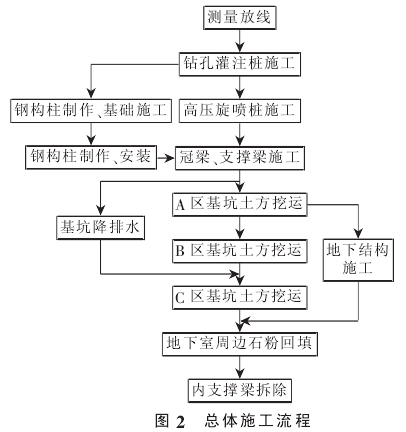

4.1总体施工流程(如图2)

4.2关键施工技术要点及措施

⑴对旧建筑结构未拆除部位的施工保护本次工程拆除范围为友谊剧院⑦轴以东的建筑,即舞台主体框架结构及观众厅局部拆除,⑦轴以西部位的原建筑主体予以保留。考虑到原有结构采用天然基础,基坑施工前为保护未拆除旧建筑的结构安,经与各方讨论研究,决定采取以下施工措施:

a.在旧建筑东侧形成临时的横向连接体系,确保在施工阶段的结构整体稳定。

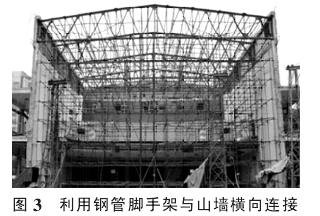

为保证旧建筑保护性拆除及基坑支护等阶段的施工安全,考虑在观众厅⑤~⑦轴×G~M轴范围内搭设满堂钢管脚手架,一方面用于观众厅内部装饰层、屋面预制板的安全拆除需要,另一方面亦可与旧建筑保留部分形成横向连接体系,确保未拆除建筑在舞台结构拆除及基坑施工阶段的结构安全。

整个脚手架体搭设高度约13m,采用Ф 48×3.5 钢管,立杆纵横向间距1.5m,步距1.5m,架体外侧及中间纵横向每隔约10m设置竖向连续式剪刀撑,宽6m,并在其顶部、扫地杆及中间部位设置水平剪刀撑,再在纵横向相邻两竖向剪刀撑之间增设“之”字斜撑。架体沿竖向每隔3m与观众厅两侧结构柱固接,利用钢管与结构柱进行“抱箍”拉结。另外,架体水平拉杆伸至两侧与框架梁、柱顶紧,使架体与建筑物横向连接成整体(如图3),保证施工过程结构安全。

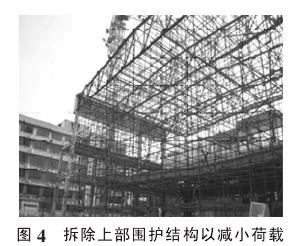

b.拆除基础上部的围护结构,减轻对地基土体的附加压力。

在基坑施工前,对观众厅③~⑦轴×G~M轴部位的屋面预制板及两侧的围护墙体进行人工拆除,并立即将拆落的建筑碎料清理干净,以减轻上部结构荷载对地基土体的附加压力。拆除施工中操作人员必须系好安全绳,采取防滑、防坠落措施,同时还应在作业现场洒水以控制扬尘。

c.对邻近基坑的独立基础周边土体进行加固。

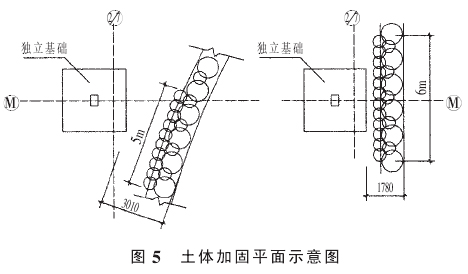

为最大限度减小原独立基础的不均匀沉降,在独立基础与基坑边邻近的范围内增设1道Ф600 高压旋喷桩,L=6m,对此范围的土体进行加固(如图5);同时,靠未拆除建筑一侧采用Ф 1000 支护桩,增大支护结构刚度,减轻围护桩施工时对未拆除建筑下部土体的影响。

d.加强旧建筑物在深基坑施工阶段的沉降监测。

在靠基坑边的旧建筑结构柱处设置2个沉降观测点,应避开影响观测的障碍物,并视立尺需要离开柱边15cm,且高出建筑地面0.5m。沉降观测采用二级水准法,派专人自基坑开挖起进行监测,每2天一次,逢雨气、变形速率异常等特殊情况则加密监测频率,确保在基坑施工阶段的结构安全。

⑵高压旋喷桩施工

基坑围护方案选定钻孔桩与高压旋喷桩结合的基坑止水帷幕,在灌注桩之间用高压喷射注浆将土体形成高压旋喷桩,能满足场地的施工安全需要。

a.主要施工参数:

旋喷桩为 Ф600,L=7.6~11.3m,喷浆提钻速度12cm/ min,转速10r /min,喷浆时要求旋喷压力18~20MPa,浆液水灰比1 ∶ 1,固化剂采用42.5R普通硅酸盐水泥,掺量30%,要求高压旋喷桩28d无侧向抗压强度不低于3MPa。

b.施工前应在地面试喷,进行水、气、浆的调试,以便掌握和调整施工工艺要求,达到要求才施工。

①钻机就位:应架设平稳,定位偏差≤20mm,引孔时用线锤控制桩架垂直度≤0.8%,成孔位置与设计位置偏差≤30mm。

②浆液拌制:应严格控制配合比,重量误差控制在5%以内,为保证浆液浓,应采用二次搅拌配制,即先在一个搅拌桶中按确定的水灰比配制并搅拌水泥浆液,搅拌3~5min后放入另一个搅拌桶中待用。

③若需中途停浆或拆卸注浆管,则应先停止提升回转和注浆,重新继续喷射注浆时,需将钻杆下钻20cm,待浆液到达喷嘴后再提升,以确保桩体连续。

④为防止相邻桩孔发生窜孔,高压喷射注浆采用隔孔注浆施工,即间隔2根旋喷桩跳孔施工,并控制相邻桩施工时间间隔在16h以上。

⑶基坑开挖与支撑施工

基坑开挖遵循“时空效应”规律,采用分层、分块、对称、平衡、限时开挖的作业方式,分层开挖过程中按照先纵横向对撑后角撑的原则施工,尽可能降低被动土卸载速度。

a.土方分层开挖

①第1层土:全面开挖至混凝土支撑顶面,预留20cm土,并开挖钢筋混凝土支撑及冠梁基槽,按先对撑后角撑的次序施工。

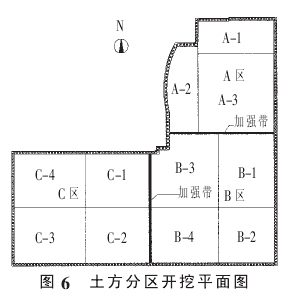

②第2层土:受周边环境限制,土方由东往西采用阶梯式分块、分层开挖。整个基坑开挖平面以加强带划分为A~C三区,各区按坑底深度和开挖次序又分成若干块,如图6;其中A区深坑分3次开挖,每次 挖 深2.4m;B、C区 浅 坑 分2次 开挖,每次挖深2.9m。各 区 挖 土 顺 序 如下:A-1、A-2→A-3→B-1、B-2→B-3、B-4→C-1、C-2→C-3→C-4余土。竖向先统一挖至非深坑部位的坑底,再局部挖至深坑底。

现场配置4台挖机,用2台PC200挖机先从东北侧开挖支撑下的土,边挖边装车外运,挖至一定标高后,由2台PC120挖机驶入开挖坑底余土、局部修边坡土体,进行立体交叉接力作业。垫层施工也分若干块进行,在每块土方挖完后12h内浇筑完成,尽量缩短基坑暴露时间,确保基坑安全。

b.钢筋混凝土支撑施工

在第1层土方开挖完成后,开始冠梁、支撑施工,应遵循先对撑后角撑、限时完成的原则,有效地约束围护桩、支撑的变形,为缩短无支撑暴露的时间并实现限时完成,采取以下措施:①每段支撑从支模至混凝土浇筑完成的时间控制在坑槽开挖完后的48h内; ②将原设计的支撑混凝土强度等级由C25提高至C35,并掺入早强剂,提高混凝土支撑的早期强度,便于提前开挖下层土方,以缩短基坑暴露时间。

c.支撑拆除

本工程周边建筑物密集并临近运营地铁,混凝土支撑拆除优先选用较安全的静爆拆除方式。在实施拆除支撑前,先对基坑支护体与地下室外墙的间隙用石粉回填,经水撼法夯实后才进入下道工序。拆除时严格按照对称、平衡约束控制,两组同时对称作业,保持结构换撑平稳过渡,同时做好整个拆除过程基坑位移和内支撑梁的内力监测。

⑷基坑降水施工

根据现场地质和工程实际情况,采用轻型井点降水和深井降水相结合的方式,为确保基坑开挖深度范围内降水质量和保证顺利开挖,本工程共设置28个降水井,其中在基坑中部设置6个轻型井点进行预降水,沿基坑周边布置22个深井点,成孔深度为坑底以下4m,最大降水深度为坑底以下1m。为及时了解水位情况,在基坑周边设置4个观察井,定时用测绳对观察井进行水位观测,以便掌握抽水情况。

5信息化施工监测技术

在深基坑工程施工中应用科技手段,由专业监测单位对基坑周边建筑物及地铁隧道进行监控布点规划,并对监控点实施动态监测,根据汇集的量化信息进行深基坑的施工组织和管理。

5.1施工监测

施工监测从围护结构施工开始至支撑梁拆除、地下室顶板完成,监测对象为基坑、未拆除旧建筑、服装商业城及地铁隧道。通过对围护体系水平位移、基坑周边建筑物沉降以及地铁隧道变形参数等的全面跟踪监测,确保施工阶段的生产安全。

5.2监测结果分析

⑴基坑水平位移监测

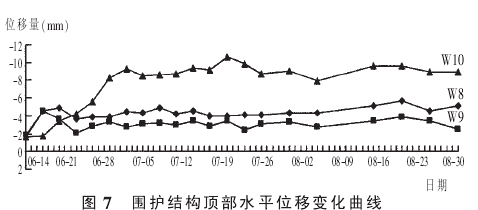

围护结构顶部的水平位移采用视准法线观测,现场设置水平位移观测点24个,有代表性的测点的水平位移变化曲线如图7所示。基坑挖土过程中,各测点位移量随相应位置土体的开挖而逐渐增大,其中位于基坑东侧长边中部的W8~W10位移量明显较大。另外,观察基坑内的钻孔支护桩表面,未发现裂缝和渗水现象,说明该基坑支护结构是安全稳定的。

⑵周边建筑物沉降及倾斜观测

对紧邻的未拆除旧建筑、宿舍楼等周边建筑物均布设沉降监测点,监测结果表明,未拆除旧结构基础为天然地基,经采取足够的技术措施后,在基坑开挖初期沉降测点略有上抬,后又出现缓慢下沉,周期沉降量最大时仅2.9mm,沉降变化较小,在整个开挖过程中各监测点沉降量均在3mm的幅度内波动。

⑶地铁隧道变形自动监测

由于地铁隧道大部分时间是处于全封闭的运营状态,因此必须采用信息化技术,在隧道中设置自动化监测系统进行动态监测。对地铁隧道设置包括上行线(S隧道)1~7断面、下行线(X隧道)1~5断面共64个变形监测点,以及JZ1~JZ8共8个基准点和2个测站进行监测信息采集。在基础施工过程中,地铁二号线隧道结构变形监测结果如下:S隧道最大累积变形δx=-1.7mm(S07A),δy=2.6mm(S02A),δz=1.6mm(S05D);X隧道最大累积变形位于X05A测点处,δx=2.8mm,δy=4.5mm,δz= -5.8mm。地铁隧道结构变形均控制在警报值10mm以内。

6效益分析

6.1遵循“时空效应”规律,组织科学的流水施工,减少二次翻运土方工作量,加快挖土速度,土方开挖工期比原方案计划工期缩短近10d,取得了缩短工期、降低成本的良好效果。

6.2监测结果表明,本基坑支护方案是安全可靠和可行的,在稳定性和控制变形方面能满足对周围环境的设计要求,保证周边邻近建筑物、地下管线和地铁隧道等公共设施的安全,取得良好的环境效益。

7结语

在深基坑施工阶段中,通过对周边建筑物采取针对性的技术措施,选择安全可靠、经济合理的围护形式,制定合理的施工作业流程、精心组织施工,保证了基坑施工的顺利进行。同时,在全过程信息管中实行动态监控,各项监测指标均符合设计和规范要求,确保周边建筑物使用安全及地铁二号线的正常运营,为今后同类工程积累了一定经验。