北京市无障碍建设法规执行状况调研

[摘 要] 近年来我国的无障碍环境立法工作取得了瞩目的成绩,但也暴露出众多无障碍法规缺乏执行力的问题,限制了无障碍环境建设工作的落实和推广。本文关注于无障碍法规的执行力问题,以国内首部无障碍设施的地方性法规———《北京市无障碍设施建设和管理条例》为基准,对公共设施的无障碍建设情况开展实地调研。调研发现:以商业类设施和地铁类设施为代表的新建建筑比老建筑的无障碍建设情况要好;坡道、盲道、升降装置等设施的建设情况要明显好于警示标识、安全扶手、低位装置等设施;《条例》中的条款不够细致和全面,造成了在建设和验收环节没有明确的执行标准;而盲道被不合理占用等情况暴露出公众无障碍意识和知识缺乏的问题。本文的研究结果为无障碍法规的监督与执行提供了重要参考。

[关键词] 无障碍法规;执行力;无障碍设施;无障碍意识

1 前 言

无障碍环境是保障包括残疾人、老年人等在内的全体社会成员平等、充分地参与社会生活,共享社会物质文化成果的基本条件。而无障碍环境建设的一种重要保障措施就是制定并严格执行无障碍相关的法律和规定。自 20 世纪 80 年代起,我国无障碍立法经历了从无到有的飞速发展,形成了一套比较完整的法律体系,涵盖法律、行业标准和地方性法规等多个层级。然而在无障碍立法工作取得瞩目成绩的同时,在法律执行环节却暴露出种种问题。本文关注于无障碍法规的执行问题,以 2004 年 5 月颁布的国内首部无障碍方面的地方性法规———《北京市无障碍设施建设和管理条例》为例(以下简称“条例),对公共设施进行抽样调查,分析条例执行过程中存在的各种问题,为无障碍法规的监督与执行提出改进意见。

2 调研方案

2. 1 调研对象

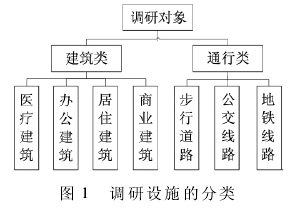

《北京市无障碍设施建设和管理条例》中规定:新建、扩建、改建公共建筑、居住建筑、城市道路和居住区内道路、公共绿地、公共服务设施的建设单位,必须建设无障碍设施。根据条例中提到的各项内容,同时考虑到调研的便利性,本文将调研对象分为建筑和通行两大类。建筑类包括医疗建筑、居住建筑、商业建筑、办公建筑等,通行类包括步行道路、公交线路、地铁线路,如图 1。

2. 2 评价指标

《北京市无障碍设施建设和管理条例》中规定的无障碍设施包括坡道、盲道、无障碍垂直电梯等 7类设施,然而由于不同类型的建筑和通行设施提供的服务存在很大差别,使用人群对每类设施的无障碍要求也是截然不同的,所以要根据无障碍设施的具体要求来重新选定评价指标。

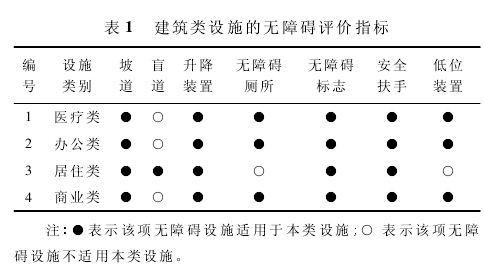

对于建筑类设施,坡道、升降装置、无障碍厕所、无障碍标志、安全扶手、低位装置都是必须的。由于医疗类、办公类和商业类设施都直接与市内道路相连,因而将其室外的盲道放入通行类设施中考虑。但是,对于居住类设施,由于小区内的道路并不直接与市内道路联通,因此需要将盲道考虑在内。建筑类设施的评价指标如表 1。

对于通行类设施,既包括道路、站台、地下通道等建筑设施,也包括车辆、检票机等配套设备,因此通行类的评价指标既要包括对建筑设施的评价,也要包括对各种配套设备的评价。步行道路与公交线路和地铁线路相连接,为了避免评估的重复性,公交线路的评价对象只包括公交站台和车辆,地铁线路评价范围则包括从地铁站口到地铁站台的所有设施和设备。基于上述定义,三类通行设施的评价指标如表 2。

2. 3 具体调研安排

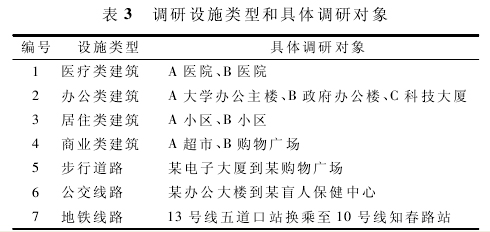

根据已构建的调研对象和评价指标体系,综合考虑调研对象的全面性,以及人力、时间等的限制,最终选取北京市海淀区为抽样选区。海淀区属于北京市经济发展和人文环境较为优越的区域,海淀区的无障碍建设情况应该代表北京市无障碍设施建设的较高水平。此外,结合残疾人工作和居住密集区的分布特点,以及所选对象在类型、规模、服务人群等方面的不同,选取了以下具体调研目标,如表 3。

3 调研结果

3. 1 建筑类调研结果

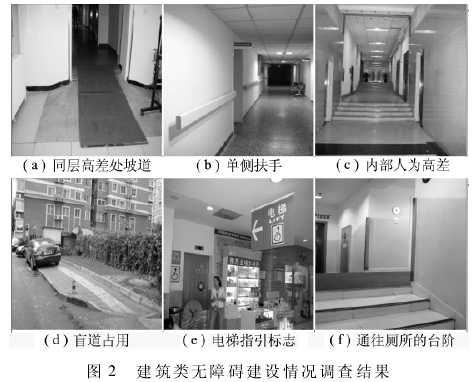

(1) 医疗类建筑 某 A 医院为综合性三级甲等医院,始建于 1958 年,期间进行过多次维修和改建,日均门诊量超过 9000 人次。某 B 医院为综合性二级医院,始建于 1987 年,2002 年进行改扩建,日均门诊量为 1000 人左右。虽然两个医院的规模相差较大,但整体而言,无障碍环境建设较好。医院出入口处均设置了双向坡道,内部有可供轮椅进入的电梯,尤其同层之间 有高差处也设置了坡道 ( 图2a),各层诊室间均安装了单侧扶手(图 2b)。但 B医院由于规模较小未设置无障碍厕所,两个医院都未见明显的无障碍标识和语音提示装置,且收费处与服务台的设置均较高。

(2)办公类建筑 某 A 大学办公主楼,始建于1960 年,2001 年进行改扩建维修,其主要功能除教学、办公外还承办学校等各类大型活动。某 B 政府办公楼始建于 1950 年,2000 年进行加固维修。某 C科技大厦,建于 2003 年,是多家网络信息公司的办公场所。三类办公设施分属于不同的机构,整体而言无障碍环境建设较差。三座办公楼正门均设置了十阶以上的台阶,虽在侧面都设置了坡道,但坡道主要用于汽车行驶,坡度较大不适于轮椅上下。办公楼内均安装有电梯,但无任何指示标识。此外办公楼内均未设置无障碍厕位,走廊里也没有安全扶手,另外 A 楼内还人为设置了很多高差(图 2c)。

(3)居住类建筑 某 A 小区总建筑面积 30 万m2,2002 年入住。某 B 小区建筑面积 21 万m2,1997年入住。调研发现,两个小区内的配套盲道都比较规整,但普遍存在汽车占用盲道的现象(图 2d)。A小区由于建成时间较新,小区内的部分单元楼和会所都完成了入口坡道化的改建,并且均配有电梯。B 小区由于建成时间较早,单元楼入口基本没有无障碍设施。两个小区的休闲娱乐场所的无障碍化均较好,小区花园和健身区都设置了可供轮椅上下的坡道盲道以及显著无障碍标识。

(4)商业类建筑 某 A 超市是海淀区最大的综合型超市之一,建筑面积 3200m2,服务人群为普通消费者。某 B 购物中心是集购物、餐饮、娱乐一体的综合性购物休闲场所,主要面向高档消费者。总体而言,商业类建筑的无障碍化程度比较好,但相比而言,A 超市的优于 B 购物中心。A 超市入口设坡道,既方便轮椅患者又方便正常人推购物车通行。同时 A 超市设置了垂直升降梯,且指示牌标注非常明显(图 2e)。超市洗手间入口设置了便于轮椅进入的通道,内部也设置了残疾人专用厕卫。除去上述四项基本评价指标外,超市内还设置了残疾人服务台。相比而言 B 购物中心虽也设置了坡道、无障碍厕所、垂直升降梯等无障碍设施,但无任何指示标志和低位服务台,同时无障碍厕所前还设置了台阶(图 2f)。

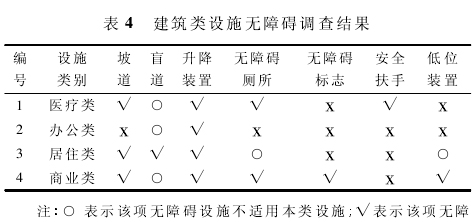

(5)调研小结 调研结果显示,全部的建筑设施都不同程度的与《条例》的规定存在一定差距,如表 4。从建筑类别来看,医疗类的情况较好,办公类的情况最差,而商业类和居住类建筑的无障碍程度受其建成时间和面向人群的影响较大。笔者分析,医疗类建筑无障碍化程度较高是由于医院来访群体以病患为主,而病患需求恰好与无障碍设施能提供的服务一致。办公类设施较差的原因,首先是由于大部分办公场所建成时间较早,建成时政府尚未颁布无障碍法律和规定,其次是残障人就业率普遍偏低,为了体现办公环境的庄严气势和森严等级也可能是导致无障碍环境较差的原因。

从无障碍设施的角度来看,升降装置和坡道做得比较好,无障碍标志和安全扶手方面则较差。升降装置和坡道是障碍群体和正常人都经常用到的设施,一旦欠缺会给使用者带来极大不便。无障碍标志不能够给使用者提供直接的服务,而是起到指引作用,因此容易被忽视。由于目前国内障碍群体出行时,一般会有正常人陪同,安全扶手不经常被使用,因此造成其在建筑中的缺乏。

3. 2 通行类调研结果

(1) 步行线路:由“某电子大厦”到“某购物广场” 步行路行约 400m,其中经过五条道路转向和三个十字路口。调研发现,途中均设置人行步道,但细节做得不够完善,如路缘处存在高差(图 3a)。人行步道均设置了盲道,但盲道的占用率非常高,且盲道的前期设计中也存在不够专业的问题(图 3b)。途中三个十字路口处均未发现过街音响装置,经询问得知奥运期间曾安装过的过街音响在一个月内就被偷得所剩无几,因此路管局不得不拆除所有音响装置。

(2) 公交线路:由“某办公楼”至“某盲人保健中心” 由该办公楼至公交车站需要穿行马路,但并未安置过街音响装置,公共汽车也没有安装到站提示的外置音响,仅靠售票员报站。该站有公交站347 路、489 路等 8 路公交车,半小时内过往 30 余辆普通公交车(图 3c),但未见低台公交车,因此残障者乘坐公交不便。

(3)地铁线路:由 13 号线五道口站换乘至 10号线知春路站 两站地铁入口处均设有坡道,虽然并未在每个入口都设置电梯,但有明显的指示标牌(图 3d),指示残障者可以选择有无障碍设施的入口进入。地铁大厅均设置了供残障者使用的检票装置和售票装置。检票厅与换乘厅之间均设置了电梯,并有呼叫按钮可通知工作人员协助(图 3e)。地铁列车专门设置了连接车厢和站台的金属渡板,可使轮椅平稳上下车。同时车厢内设有轮椅专用区(图3f),车内音响和移动视频会播放关爱弱势群体的公益广告,车厢内大多数乘客对残障者有保护意识。地铁站内全程设有盲道、无障碍厕所、语音提示装置等,但据工作人员口述地铁无障碍设施的使用人群较少,尤其盲道的使用频率非常低。

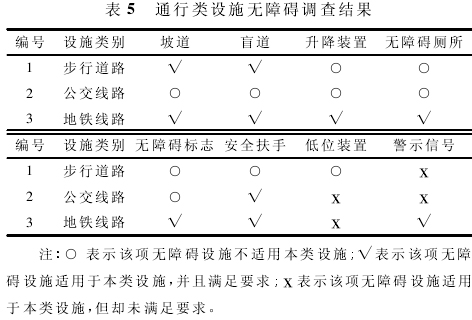

(4)调研小结 相对于建筑类无障碍设施状况,通行类设施的情况稍好,特别是地铁设施,如表5。

通行类设施的问题主要集中于两方面:警示信号和低位装置。调查发现,全部的红绿灯都没有安装音响装置,可能会给独自出行的视障者带来极大的交通危险。低位装置的问题主要体现为,低台公交比例较低,地铁自动售票机和人工售票台过高。

调查还发现,虽然能够落实《条例》中绝大部分的无障碍规定,但是缺乏对细节的关注。如:人行道路边缘虽然做了处理但仍存在高差,盲道线路上有井盖,盲道占用等。细节上的问题反映出相关人员缺乏足够的无障碍意识和知识。因此,在完善无障碍法律体系,加快无障碍硬件环境建设的同时,也应该关注无障碍软环境的建设,尤其是公众的无障碍意识。

4 结 论

调研中新建建筑的无障碍建设状况要远好于老建筑,集中反映在商业类建筑和地铁设施上。这一现象体现出一系列法规和条例的出台,对于无障碍建设的改善所发挥的推动作用。《条例》中明确规定要加快已有建筑的无障碍改建工作,暴露出《条例》的执行重在新建建筑,而忽视了对已有建筑的改造。因此,今后应该加强对已有建筑改造工作的推动和监督。

在使用以《条例》为基础构建的评估指标进行评估时,发现《条例》的条款不够细致和全面。调研中发现有些无障碍设施在《条例》中并未明确要求,只通过“其他便于残疾人、老年人、儿童及其他行动不便者使用的设施”给予简单概括。此外,条例对各项无障碍设施的具体执行标准描述的也不够具体,导致了设计、建设和验收过程中问题的出现。

盲道的不合理占用现象非常普遍,暴露出公众无障碍知识和意识的缺乏。因此,还应该通过多种手段增强公众的无障碍意识的教育。对发达国家无障碍发展历程的分析发现,公众对无障碍理解的深化对于推动无障碍建设具有重要的意义,并且社会团体是无障碍建设的重要推动力。

调研中还发现无障碍设施的使用频率普遍较低,这一方面反映出我国残障者出行频率低,另一方面也是由于部分无障碍设施以单纯服务残障者为目的所导致的。目前国际上正在推行的通用设计理念,可以在这方面给我国的无障碍环境建设一些启示,即设计要最大程度的面向所有的使用者,使其能够被包括残障者在内的所有人使用。

[参考文献]

[1] 北京市第十二届人民代表大会常务委员. 北京市无障碍设施建设和管理条例[Z]. 北京: 2004 年 5 月 16 日起施行.

[2] 周文麟. 城市无障碍环境设计[M]. 北京:北京科学出版社,2000.

[3 ] 成斌. 国内外无障碍环境建设法制化之比较研究[J]. 西南科技大学学报,2005,(3) .