杭州地铁1号线区间约有80%的区间隧道采用盾构法施工。杭州地层存在较明显的地域特点,土层含水量高,灵敏度高,存在有害气体,盾构区间设计、施工、运营均存在较大风险。

1 工程概况

1.1 项目背景

杭州地铁1号线红普路站—九堡站区间(以下简称“红一九”区间)为总价包干的施工设计总承包工程,由杭州地铁8号盾构机顺利完成推进,目前联络通道实施完毕,标志着该区间顺利完工。隧道变形稳定,轴线控制符合设计要求。该区间的特点较显著,是杭州地铁覆土最浅的盾构隧道,也是杭州地铁为数不多的采用地面加固实施联络通道的区间之一,工程中充分体现了施工设计总承包的特点,在控制工程风险的同时,又节约了工程造价。

1.2 线路概况

本区间为单圆盾构区间,左、右线都是长约1 km。线路整体平缓,沿线构筑物多为3层民房及单栋厂房, 无重要保护建筑物。从初步设计到招标图阶段,区间纵断面均是按照常规的V字坡设计动力坡,区间中部最低点设置泵站,联络通道与之结合。在最后实施的施工图中,区间平面基本保持初设及招标设计,而纵断面改用了人字坡,同时联络通道处也取消了原有的泵站。

1.3 地层概况及其与隧道的相对关系

盾构区间穿越场地内的土层有7层土:(四)3、(四)5、(四)6、 3、(四)7、 1、 3。

对有害气体补充勘察后得出的结论是:区间存在的生气层为 1和 3淤泥质粉质黏土层,而储气层为 3粉砂夹砂质粉土以及 1淤泥质粉质黏土层。区间整个范围内分布着有害气体,有害气体的压力分布沿地铁结构线不均。

在未调坡前,区间里程K26+360.0~K26+420 0.0范围以及K26+670.0~K26+730.0范围内的结构线底部位置恰好置于含气层之上。

区间有两片区域的有害气体压力相对较大,隧道调整成人字坡后,隧道埋深为14~15m,底板坐落于(四)6层为灰、青灰色,湿—饱和,中密的粉砂夹砂质粉土及(四)7层淤泥质粉质黏土夹粉土上。隧道底距离有害气体层约5.5m。

2 设计难点及处理

2.1 考虑有害气体对隧道的影响

如上所述,区间场地内存在有害气体,勘探过程中出现了有害气体喷发现象。

有害气体对盾构隧道的影响在全国地铁工程中比较少见。据调研,上海地铁工程曾遇到少量有害气体,但上海的有害气体压力、储量等都较杭州地区要小。《地铁设计规范》中没有明确针对有害气体的条文规定,只能参考《铁路瓦斯隧道设计规范》中的有关规定。但两者又有区别:地铁盾构区间隧道衬砌为装配式衬砌,而铁路隧道衬砌为喷锚支护或喷锚支护+现浇混凝土结构;地铁隧道列车运营间隔约3~5min小间隔运营,活塞风效应明显,而铁路隧道列车运营间隔较大。

杭州地铁对于有害气体进行了专题研究,但因为种种原因,课题并未形成最终结论,但工程在实施过程中,考虑到工程实施的风险和后期运营的风险,红—九区间设计及施工方最后针对这个区间的特点,参考了杭州地铁下沙西站—下沙东站区间的经验,提出进行纵断面调整。

方案调整后带来了较好的经济效益,同时减少了工程风险。

1)隧道覆土变薄。管片埋深原来有950m(双线1 900m)为中埋管片,调整后均变为浅埋管片,配筋量减少,节约了工程造价。

2)调浅后隧道坐落于较好的(四)层砂性土上,比原来坐落于较差的软弱层有所改善,运营期间后期的沉降将大大减少,节省了运营期间有可能发生的地基处理费用。

3)泵站取消后,减少了施工泵站部分的工程量,同时大大降低了暗挖工程风险。联络通道覆土变浅,通道底板埋深距地面以下13.5m,使地面加固可靠性提高,地面加固较冷冻法的造价节约许多。

4)调整后避开了有害气体储气层,不需要在管片、联络通道中掺加气密剂等,也不需涂刷管片涂层等,大大降低了运营期间的有害气体产生的风险。尤其是联络通道处的两端均设置防火门,中部空间基本是一个密闭空间,有害气体较易聚集不散。现在联络通道避开了有害气体层,消除了隐患。

5)隧道埋深浅后沉降槽宽度减小,影响范围较小。正好应地铁公司要求,需要对杭州凯诚纸业有限公司厂房扩建(三期工程)进行审查,厂房距离隧道基本上在两倍沉降槽宽度外,该厂房加载卸载扩散后对隧道的影响较小。目前的厂房施工图方案可以满足地铁结构安全。

2.2 区间盾构管片设计计算

杭州地区土层灵敏度较高,管片采用错缝拼装,采用预制混凝土管片单层衬砌。管片环宽1 200 mm,6.2m直径,环向分6块,即3块标准块(中心角67.5°),2块邻接块(中心角68.75°), 1块封顶块(中心角20°)。管片之间采用弯螺栓连接,环向每接缝有2个螺栓,纵向共设16个螺栓(封顶块1个,其他每块3个)。管片厚度为350mm,管片环与环之间采用错缝拼装,楔形量为49.6mm。管片端面采用平面式,仅设置的防水胶条处留有沟槽,同时纵缝采用较为先进的定位棒设计。管片配筋按照埋深分成4类:浅埋、中埋、深埋、超深埋,具体工程可根据地质条件进行埋深划分优化。比如,原来浅埋管片是适用于覆土小于10m的隧道,但地质条件不一样,具体区间可用到11m或12m,甚至更深也是可以的。

为慎重起见,在设计中采用两套计算模型及方法(修正惯用法、梁-接头元法)进行校核计算,两种模型计算出的结果相差不大。实际管片配筋后做抗弯试验,试验数据表明,管片纯弯承载力在裂缝0.15mm时的弯矩为150 kN·m。经过判断,能满足设计要求。

上述设计计算时采用的覆土为12m,另外,也复核了最浅覆土为6m情况下管片的受力,采用浅埋管片即可满足要求。

2.3 区间联络通道设计难点

该区间纵断面调整后,联络通道处覆土变浅,约8m。通道加固体底埋深在地面以下17m,搅拌桩加固质量较有保证,使得地面加固可实施性增强。杭州地区土层的特点与其他城市相比有其特殊性,总体来说就是地下水位高,砂性土颗粒较细,淤泥质土往往灵敏度高,有粉砂夹层的土层较多,且水平渗透系数比垂直渗透系数大两个数量级,在多个工程事故中发现堵漏非常困难。因此,杭州地铁联络通道多采用冷冻法加固,较少采用地面加固。红—九区间联络通道是为数不多的采用地面加固的通道之一。

目前,加固体的力学计算参数规范无明确规定,参考有关文献,本区间联络通道的计算参数选取时考虑:流塑态软黏土拌入固化剂后形成的加固土呈坚硬状态。黏聚力和内摩擦角较原状土增加,其抗压、抗剪强度、变形模量等指标分别比天然软土提高数十倍至数百倍。水泥土加固强度,qu=120MPa=120000kN/m2,弹性模量E取120~150MPa,泊松比取0.35。采用北京大学SAP84软件中8节点三维元有限元结构-荷载模型进行分析计算。根据应力计算结果,局部应力集中,达到1.3MPa,大部分应力达到0.7MPa。在设计中,一般考虑两倍的安全系数,要求土体强度加固达到1.2~1.5MPa。在实际施工中,取芯强度较大,达到2.5MPa,远大于设计要求。同时,地基加固周圈采用套打的搅拌桩,地基加固范围内在联络通道两侧分别各设置了2环特殊注浆环管片。在盾构机通过过程中,加强向环形空隙内的压浆,浆液采用有较高硬化指标,有良好防水性能的材料。在盾构机通过后,通过特殊注浆环增设的注浆孔加强管片壁后二次注浆,形成封闭帷幕。原设计在止水帷幕内打设降水井将加固体下部水疏干。

实际施工完成后,在钢管片和联络通道连接处有局部渗漏,本工程由于地处砂性土中,土层颗粒较小,有较大风险,当时即进行了抢险,但相对于冷冻法施工的联络通道,渗漏少,质量好,因此在条件允许的前提下,应优先采用地面加固施工联络通道。

3 施工难点及处理

3.1 地面沉降过大

本区间共有两台盾构机(7号、8号),其中8号盾构机在掘进施工中,采用注入泡沫进行土体改良,泡沫注入过程,多次出现泡沫冒出地面,地面沉降变形过大的情况发生。

1)原因分析。用于土体改良的泡沫各成份为发泡剂:水=1∶3~5,配制成发泡溶液,发泡溶液:空气=1∶50,按此配比,形成泡沫与压缩空气的混合物,喷洒在盾构开挖掌子面,以增加仓内土体的流塑性。隧道底部距储气层 3粉砂夹砂质粉土、 1淤泥质粉质黏土层厚度小,盾构掘进时对土体扰动,盾构土仓内的压缩空气与储气层窜通,泡沫从地层的较大裂隙中窜至地面,并造成地表一定程度的隆起,带压气体释放后,导致地面过大的沉降变形情况发生。由于盾构开挖面及其正上方地层以富水砂层为主,带压气体及盾构刀盘对砂层产生挤压疏干效应,造成盾构机后方土体沉降变形过大。

2)应对措施。严格控制盾构土仑压力,减少刀盘前方的土体承受被动土压力的可能,减少推进压力对刀盘前方的砂层挤压疏干,造成盾构过后过大沉降变形发生。将盾构掘进速度控制在20mm/min以内,减少盾体前进时对周边土体产生过大的扰动。对土仓内渣土改良,用膨润土溶液取代带压缩空气的泡沫,避免气体在空隙大的富水砂层中窜出地面,从根本上消除了地面冒浆、冒泡的可能性。

3.2 管片开裂

区间隧道右线掘进施工中,部分范围内管片出现规律性的破损。破损主要有两种形式,一种是管片纵向出现裂纹,裂纹局部有少量的渗水现象;另一种是管片顶部12点位出现环剥落(见图1)。

1)原因分析。管片纵向裂纹主要分布在盾构机推进时油缸撑靴与管片接触及影响区域,推进筒油缸对管片局部产生压应力,造成管片局部开裂;管片因生产质量较差,存在一定的微细裂缝,容易出现裂缝;管片脱离盾尾后,管片上浮,或是盾构机姿态不理想,盾尾间隙过小甚至无间隙,管片受到挤压,导致管片顶部出现环向剥落;由于管片螺栓紧固力不够,达不到规定的300N·m扭矩,管片脱出盾尾后,承受水土压力,管片椭变,管片纵向螺栓受到挤压,造成管片沿环向拼缝破损。

2)应对措施。在盾构机掘进过程中,根据线路特征,注意观察量测盾层间隙,并采用贴纠偏纸或管片选型的方式,空出盾尾间隙,避免管片与盾尾的相互挤压;管片脱出盾层前,复紧管片螺栓,使得管片螺栓的紧固扭矩达到规定值;将盾构机的姿态调整到合理状态,使得作用在管片上的推进压力尽可能地平均分布到各分区油缸,避免推进压力集中作用于管片环面;加强和提高管片生产质量;对开裂的管片制订了专项的管片修补方案,进行了管片修补。

3.3 隧道管片整体滚转

在区间隧道施工中,区间隧道两条线均产生了不同程度的滚转,管片发生顺时针方向滚转,左线隧道钢管片开口位置向上滚转0.3m,右线钢管片开口环向下滚转0.335m,导致联络通道钢管片的开口位置错位达到约0.635m。

1)原因分析。最主要的一个原因是盾构机倾角仪出现故障,未及时发现。但盾构施工中的一些情况,都不可避免地使管片发生不同程度的滚转,比如:盾构刀盘左右旋转方向不均衡,刀盘总朝一个方向旋转;同步注浆效果不理想,造成围岩无法提供足够的摩擦阻力以约束管片的扭转;管片螺栓未足够紧固,故无法有效地传递力矩。

2)处理办法。联络通道开口位置由于受轨面标高的限制不能发生改变,因此,在钢管片影响通道净空的部位进行了切割,而在另一侧没有伸入通道底板足够长度的,应在该处补焊工字钢结构,保证通道和隧道的连接强度,待混凝土浇筑完成后,从外观上也看不出来。但隧道滚转后对疏散平台的安装略有影响,因此施工过程中还是需要控制隧道滚转的情况。

3.4 联络通道加固质量问题

隧道线路调坡后,隧道埋深变浅,联络通道的埋深调整为13.5m,且取消了泵房。此外,联络通道地面为厂区绿化带,无重要管线及建(构)筑物,具备实施地层加固条件。在施工中,采用搅拌加固的方法,对10m×20m范围内的地层进行搅拌加固处理,加固区水泥掺量控制在20%左右。

1)原因分析。右线隧道通过时,加固土体强度已达到2.5Mpa,由于盾构机外置注浆管保护外壳的影响,盾构机通过加固体困难,借鉴盾构进出洞通过加固体的经验,采用超挖刀将开挖范围扩大80mm,在管片外形成150mm的空隙,后对空隙进行注浆填充。因该空隙较大,注浆填充效果非常不好,因此,在钢管片开口块处打探孔就喷水喷砂,无法打开K块进入马头门进行施工。

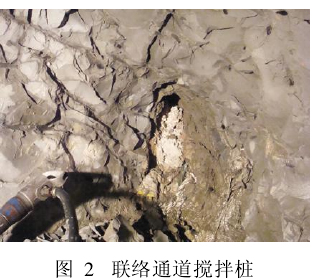

联络通道开挖前,采用注双液浆的方式通过管片上预留的注浆孔对钢管片背面空隙进行填充,注浆完成后,再对加固体进行探孔,孔中有流砂流出。后拆除钢管片进行开挖,发现搅拌桩加固体存在空洞,如图2所示。据分析,该空洞为搅拌桩加固时存在漏打的情况。

2)应对措施。杭州地区水头高,土层颗粒细小,在实际施工中发现钢管片与加固体之间的空隙很难通过注浆进行完全堵漏,因此考虑采用降水,一开始采用了4口降水井,由于降水时间较短,水量较大,水头未能降低到通道下,仍发生了喷水喷砂的现象。根据降水试验,降水井水量较大,增加降水井。在加固体周边布设了8口降水井,将开挖区域的地下水降到开挖面以下约1m后,对钢管片开口环进行探孔,无泥水流出,具备开挖条件。施工期间,派专人轮值,对降水井进行严格管理,保持降水水位,保证开挖安全。

针对开挖过程中发现的搅拌桩漏打,导致加固体出现0.3m宽,1m长的加固体空洞,并流出泥沙及地下水的情况,业主召开了紧急会议,当时停工还是继续开挖很难判断,多方意见不统一。后设计方根据现场情况踏勘分析后,确定采用加密超前探孔,由原来的3m间距探孔加密到0.8m间距探孔,全断面超前2m探孔,如发现仅单孔漏水漏砂但不持续,过段时间即停止的情况可以继续开挖,但如发现相邻两个探孔存在漏水漏砂应立即停工,进行注浆处理后再探孔后方可开挖。设计时也考虑到加固体在计算时实际上有两倍的安全系数,同时局部加固土体存在问题面积不是很大,对强度削弱较小,完全可以保证安全。

3.5 联络通道混凝土浇筑堵管

联络通道所处右线443环,距红普路站约530m,联络通道二衬拱顶混凝土厚度达到1 100mm。混凝土浇筑是通道施工中的重要环节,一般有3种做法。第一种:一些施工单位采用小车将泵送混凝土拉进隧道进行浇筑,并用小型泵机浇筑通道顶部的混凝土(压力不是很高,浇筑质量不易保证),建华站—红普路站区间联络通道的浇筑方式就是这种方式;第二种:有些联络通道有泵站,同时在地面也设有泵站,可以通过在通道对应的地面钻孔,预埋Ф300mm钢管,可以与泵站的排水管结合设置,作为混凝土的输送通道,将混凝土输送到浇筑部位。杭州的联络通道处的泵站均直接引水到车站,没有在地面设置泵站,因此这种做法较少;第三种:采用多台混凝土泵,通过接力的方式,将混凝土运送到浇筑部位。

本区间采用的是第三种方案,但初次进行通道底板混凝土浇筑时,采用两台混凝土泵,一台在地面,另一台放置在隧道内230环处,混凝土坍落度控制在16~20 cm。由于墙管后调整混凝土坍落度控制在22 cm,同时采用C35水下浇筑混凝土才解决了堵管情况。

4 结论和建议

地下工程环境复杂多变,设计及施工中总会遇到各种各样的问题,应及时根据现场情况进行设计、施工的调整。例如,隧道距离有害气体储气层多远可以不进行放气,这主要跟储气层的压力有关,从目前的施工经验看,含气层压力在0.2MPa的,隧道底距离储气层顶板2m左右可不进行放气,隧道通过没有问题。杭州地铁对切削有害气体层、无法调整坡度的一些隧道,都进行了放气,放气后仍有个别区间存在掘进过程中两次从螺旋出土口短暂喷涌的现象,其余的区间在推进过程中基本不存在喷涌,探测到有害气体报警次数也较少。对于有害气体的处理,暂时只能在实践中不断摸索,缺乏规范指导及非常有效的办法。总体来说,该区间是一个成功的工程,但过程中还是遇到了上述这些问题,笔者进行了粗浅的总结记录,希望能为其他类似工程提供参考。

参考文献

[1] GB 50157—2003地铁设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003.

[2]李斐,陈达,朱燕琴.杭州地铁1号线彭埠站~建华站区间盾构隧道下穿有害气体土层工程设计研究[J].铁道标准设计,2010(10):111~116.

[3]浙江省地矿勘察院.杭州地铁1号线红普路站~九堡站区间地下有害气体补充勘察报告[R].杭州,2008.

[4] GB 50307—1999地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范[S].北京:中国计划出版社,1999.

[5]浙江华东建设工程有限公司.杭州地铁1号线Ⅱ标红普路站~九堡站区间岩土工程勘察报告[R].杭州,2007.

[6]姜峰.刚性桩-水泥土搅拌桩在软土地基中的应用[J].民营科技,2009:210.

[7] JGJ79—2002建筑地基处理技术规范[S].北京:中国计划出版社,2002.