无线传输自动化监测系统在地铁中的应用

摘 要 阐述基于无线传输的中心对多点传输模式,并采用静力水准自动监测技术,形成自动化监测系统。该系统实现了运营地铁广地域、多工点的自动化监测和集中管理,可有效提高生产效率,降低管理成本。通过实际应用,该系统具有自动化程度高、监测精度高、传输稳定性强等特点,可进一步开展深入研究并推广应用。

关键词 自动化监测 无线传输 静力水准 集中管理

近年来,随着城市建设的加快,高风险土建施工不断出现,从而对监测的实时性要求越来越高。另外在高温、高压、地铁运营、高速路行车等外部特殊环境条件下,传统方式的人工监测已不能满足高精度、高频率的监测需求。而随着测绘新仪器、新技术的不断应用,自动化监测技术为这方面的工作提供了一个崭新的手段。目前,自动化监测技术已应用于地质灾害[1-2]、桥梁[3]、大坝[4]等监测工程,在既有地铁监测中也已经逐渐应用[5-7]。既有地铁自动化监测项目可分为以下几类:沉降类(主要采用静力水准、梁式倾斜仪、光纤等监测设备)、水平位移类(主要采用测量机器人等监测设备)、微距离变化类(主要有裂缝计、变位计等监测设备),本文以地铁结构沉降监测中最常用的静力水准监测技术为对象,对自动化监测系统进行介绍。

1 自动化监测的传输方式

自动化监测的数据及指令传输主要采用有线传输和无线传输两种方式。有线传输利用数据线将现场数据采集设备临时存储的原始监测数据传送至控制电脑,或者将操作指令由控制电脑传送至数据采集设备。该传输方式稳定性强,传输速度快,但传输距离短,往往需要在地铁车站设置控制电脑,且需要技术人员长期值守,在站台用房及专业技术人员紧张的情况下,该方法有其局限性。无线传输目前主要采用基于GPRS/GSM/CDMA的无线数据通信终端,也有基于北斗卫星系统[8]的通信方式。然而,地铁监测中的数据采集设备布置于地下,无法采用类似于北斗卫星的通信方式,因此,本系统采用了基于GPRS/CDMA的无线数据通信终端进行传输。

无线传输包含点对点、点对多点、中心对多点的工作模式。点对点的模式针对性强,稳定性好、传输速度快(目前地铁监测中多采用该传输方式),但不便于对多个工点传输设备的集中管理,且控制端需多个传输设备,即不便于管理又增加了重复性投入;其余两者虽较前者稳定性略差,传输速度略低,但为多工点的集中管理提供了条件,且随着科技的进步,其传输的稳定性逐渐提高。

本文阐述了如何基于中心对多点的GPRS DTU或CDMA DTU的无线传输方式,并采用静力水准监测技术,形成自动化监测系统,以实现对广地域、多工点的自动化监测和集中管理。该系统由数据采集设备、无线传输设备、自动化监测控制软件3部分组成。

2 系统组成

2.1 数据采集设备

数据采集设备主要包括采集传感器和数据采集单元以及采集传感器间的连通管、通信电缆、通电电缆、采集单元供电系统等。

数据采集单元为设置于现场的单片机,可接收控制软件的相关指令并控制传感器执行指令,该采集设备具有一定的存储功能,可将传感器监测数据等信息存储后,供控制软件调取。多个采集传感器连接于数据采集单元的不同通道,便于对传感器的集中管理。

数据采集设备制作工艺比较成熟,在此不再赘述。

2.2 无线传输设备

本系统采用GPRSDTU和CDMA DTU的无线传输方式进行传输,可采用传输两端均为DTU设备的点对多点工作模式,或一端为DTU、一端为无线数据服务中心的中心对多点工作模式。前者需保证控制室的DTU与现场DTU相匹配(均为GPRS或CDMA),后者对现场设备无特殊要求,只要现场信号强,能够保证传输效果即可。鉴于地铁内通信信息覆盖范围的不同,信号强度也有差别等情况,本系统最终采用中心对多点的工作模式,由安装于采集计算机的无线数据服务中心对现场GPRSDTU或CDMA DTU进行集中管理。

该传输方式具有透明数据传输,无需后台计算机支持,在线时间长,按流量计费,高速传输,组网简单、迅速、灵活,对等数据传输,传输时延小等特点。

每个现场的无线传输DTU设备需对应控制计算机的1个COM口,以保证收发指令及数据的一一对应。COM口可通过专业软件在控制计算机上虚拟设置。

2.3 自动化监测控制软件

该系统运行在控制计算机上,是控制现场数据采集单元及传感器的配套程序。常用功能主要有: 管理测点(监测仪器),设置监测仪器参数; ④设置算法,不同的监测仪器有不同的解算方法,相同的监测仪器,运行模式不同,算法也不同;(四)管理现场数据采集单元,包括添加、删除和更改; 系统通讯资源管理; 监测成果的自动采集、解算、存储等。

每新增加1个工点,则添加相应的数据采集单元及测点信息,并配置相关算法及参数。设置数据采集单元的COM口时,应为现场传输设备对应的COM口信息。

3 系统指令及数据流程

根据广地域、多工点的自动化监测和集中管理需求,对系统指令及数据流程进行深入分析,具体如图1所示。

以采集工点1的第1个数据采集单元数据为例,介绍指令传输流程及数据传输流程。其过程为: 自动化监测控制软件根据预先设定的取数频率发布指令,要求采集工点1第1个数据采集单元的数据; ④根据数据采集单元对应的COM口信息,通过无线数据服务中心,将取数命令通过对应的现场DTU发送至现场采集单元;(四)现场采集单元接到数据采集命令后,将存储的原始监测数据传输至无线数据服务中心; 无线数据服务中心将收到的原始数据存储至该工点对应数据库以及监测控制软件; 监测控制软件将收到的数据进行自动解算,并将解算结果存储于对应数据库; 自动解算完成后,控制软件向数据采集单元发布删除数据命令,将数据采集单元中存储的数据清空,避免多次重复传输造成传输效率低下、传输成本提高。

4 系统应用流程

系统应用流程如图2所示,其过程为: 首先根据监测任务、现场情况等进行监测方案设计,设计内容包括自动化传感器、数据采集单元布设数量及位置,现场布线方案等; ④根据布设方案进行现场硬件布设及调试;(四)根据现场布设方案以及硬件布设情况,设置监测控制软件,主要包括建立测点及数据采集单元,设置算法等; 根据现场通信信号,选择信号强、传输稳定的GPRSDTU或CDNA DTU作为传输设备; 通过专业软件虚拟串口(COM口),并调试无线数据服务中心与现场DTU设备的通信; 各部分设置完成后,进行整体调试;以使各部分高效、无缝连接; ⑧根据工程需要,设置相应的自动化监测频率,使现场数据采集单元定期指挥监测传感器进行数据采集;(七)根据设置的监测频率,在自动化监测控制软件上设置自动取数及解算频率。

5 系统应用实例

该系统目前应用于“北京站至北京西站地下直径线工程平行既有地铁2号线试验段第三方监测”(以下简称2号线试验段监测)和“北京地铁新建10号线二期、亦庄线宋家庄站穿越既有地铁5号线宋家庄站工程第三方监测”(以下简称5号线宋家庄站监测)2个对既有线的监测工程。

5.1 工程概况

直径线为连接北京站与北京西站之间的铁路线,隧道主要采用盾构法施工(双线单洞断面,外径12.04m)。为了掌握盾构施工对既有地铁线的影响情况,选取盾构施工进入既有线影响区域的一段距离作为试验段,试验段里程范围为地铁2号线复兴门—长椿街区间B167+30—B168+80(对应直径线里程K5+710—K5+560),长度为150m。直径线在该段与地铁2号线长椿街西喇叭口区间斜向并行,水平距离由约17.4m渐变到2.2m。

拟建地铁10号线二期宋家庄站位于规划的宋庄路与石榴庄路十字路口,与5号线平行,位于5号线北部。而拟建地铁亦庄线宋家庄站是地铁亦庄线的起点站,位于现状的宋家庄路路面下,车站北侧与已经建成的地铁5号线宋家庄站T型连接。

5.2 自动化监测项目、精度、频率及周期

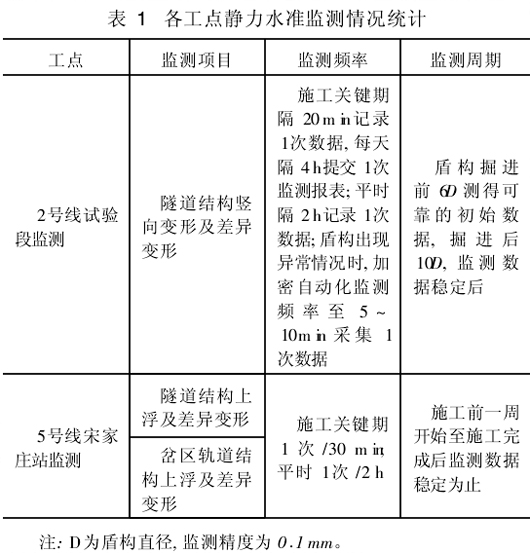

各工点监测情况统计见表1。

5.3 测点布设

2号线试验段监测:隧道结构竖向变形及差异变形分别布设于结构变形缝两侧,影响区监测范围内共有9条结构变形缝,每条变形缝两侧分别在左右线隧道结构边墙布设测点,共布设36个测点。

5号线宋家庄站监测:隧道结构上浮及差异变形分别布设于影响区监测范围内,共有10条结构变形缝,两侧40个测点;岔区部轨道结构上浮及差异沉降测点布设于2条伸缩缝两侧的8个测点,测点布设于线路中间水沟内的道床结构上。

5.4 无线传输设备选择

系统首先在5号线宋家庄站监测工点运行,通过现场测试可知,该工点监测现场无GPRS数据业务,因此选用了CDMA DTU数据传输模块。系统在2号线试验段监测工点试运行时,现场均有GPRSCDMA 2种数据业务,选择了GPRSDTU模块进行数据传输。

通过2号线试验段监测工点试运行情况可知,对现场40台仪器的全部监测数据进行1次数据发布到获取的过程约需2min30 s,通信效率较高,满足高频率通信的要求。

5.5 自动化监测控制程序

以2号线试验段为例,自动化监测控制程序根据现场施工情况及数据变形情况,设置现场监测频率(当前为隔20min监测1次),根据现场监测情况设置取数周期并定期发布取数命令(取数周期为20min,取数时间为现场采集完成后2min),数据通过无线传输至控制计算机后,进行自动结算(对现场40台仪器自发布取数命令至解算并删除现场数据完成整个过程约需3min),并将各传感器原始观测成果及解算成果存储于自动化监测控制程序数据库。

通过近2个月的应用,结果显示,该传输方式稳定可靠,未出现数据丢包现象。“发布取数指令—无线传输—自动结算—结果存储—清空采集单元数据”的流程各步衔接紧密,稳定性强。

6 结论

鉴于目前地铁监测中无线传输方式在广地域、多工点的自动化监测中存在的不足,本文阐述了基于中心对多点的传输方式。通过在2个既有地铁自动化监测实例中应用,结果表明,该系统为1个监控中心控制多个工点实施监测提供了可能,优化了监测单位的监测生产管理模式,提高了生产效率,降低了人工成本。该系统自动化程度高、监测精度高、传输稳定性强,不仅在既有地铁自动化监测领域,而且在类似的市政设施、地质灾害、大坝等监测领域,都具有一定的实际应用价值及推广意义。

参考文献

[1]过静珺,李冬航,周百胜,等.四川雅安滑坡自动化远程监测系统示范工程[J],测绘通报, 2006(4):57-60.

[2]曹修定,戚国庆,阮俊,等.GPRS技术及其在地质灾害监测中的应用[J].中国地质灾害与防治学报,2006(1):69-72,76.

[3]符欲梅,朱永,陈伟民,等.桥梁远程状态自动监测系统的研究、开发及实际应用[J].土木工程学报,2003(2):93-96.

[4]吕永宁,王玉洁,深海尧.水电站大坝安全监测自动化的现状和展望[J],大坝与安全, 2007(5):29-34.

[5]崔天麟,肖红渠,王刚.自动化监测技术在新建地铁穿越既有线中的应用[J].隧道建设,2008,28(3):359-361.

[6]刘军,张飞进,高文学,等,远程自动连续监测系统在复杂地铁工程中的应用[J].中国铁道科学, 2007(3):142-146.

[7]张书华,蒋瑞波.基于测量机器人的隧道变形自动监测系统的设计与实现[J].测绘科学, 2009,34(3):192-194.

[8]朱永辉,白征东,过静珺,等.基于北斗一号的地质灾害自动监测系统[J].测绘报,2010(2):9-11.