宁波行政中心广场地下交通组织模式研究

摘 要:世界经济的发展使城市交通拥堵现象日渐凸显。开发地下空间,发展地下交通成为解决城市交通问题的趋势。国外地下空间交通组织已有一些较为成熟的经验,通过借鉴与学习,对宁波市行政中心广场地下空间开发项目进行交通组织模式研究,梳理其地下车行网络和步行网络,在地下空间进行人车分流。步行网络完成了与地面和公共交通的连接,实现了步行网络的系统化和便捷性。通过地铁出入口两级提升的方式,对地铁客流合理分流,解决了轨道交通客流快速疏散和商业人流聚集的矛盾。合理的地下空间交通组织,不仅形成了令人愉悦的空间意向,更能提高地下空间利用效率,解决城市中心区土地稀缺和交通拥堵的问题。

关键词: 地下空间; 交通组织; 车行网络; 步行网络

1 引 言

随着世界经济的快速发展,城市交通问题日益受到重视。地下空间的开发是解决越来越严重的土地紧缺、环境污染、交通拥塞、能源浪费、防灾安全等问题的战略性方向。合理利用现有城市的地下空间可以扩大城市容量,城市可用面积将大大增加。一些地下空间利用较早和较为充分的国家,如北欧的芬兰、瑞典、挪威和日本、加拿大等,正从城市中某个区域的综合规划走向整个城市和某些系统的综合规划。各个国家的地下空间开发利用在其发展过程中形成了各自独有的特色,不同程度上解决了城市交通发展、城市土地稀缺和城市环境恶化之间的矛盾。如: 日本已在 26 个城市中建造地下街 146 处,日进出地下街的人数达到 1200 万人,占国民总数的九分之一; 典型的洛克菲勒中心地下步行道系统,在 10 个街区范围内,将主要的大型公共建筑在地下连接起来,很好地解决了人、车分流的问题; 加拿大多伦多市地下步行道系统在 70 年代已有 4 个街区宽,9 个街区长,在地下连接了 20座停车库、旅馆、电影院、购物中心和 1000 家左右各类商店,此外,还连接着市政厅、联邦火车站、证券交易所、5 个地铁车站和 30 座高层建筑的地下室。这个系统中布置了几处花园和喷泉,共有 100多个地面出入口[1]。

我国目前已有多项地下空间综合开发的实例。如上海有人民广场、静安区、徐家汇等地下开发项目; 北京有金融街、中关村西区、CBD 中心商务区等; 广州有正在建设的珠江新城项目,这些大型的城市综合体项目,都对地下空间的开发利用和交通组织进行了系统的研究,总结出了一系列地下空间交通组织的先进模式。

目前国内外的地下空间交通组织策略基本有如下几点:

在地下空间建设轨道交通或快速公路,缓解地面交通压力,增加地面的可开发面积和景 观绿地[2];

建立地下的车行和步行系统,将多个地下空间联系在一起。整合地下空间资源,形成安全高效的交通体系[3];

步行系统与地下商业、娱乐、健身场所结合,增加步行的趣味性,也为地下商业娱乐场所聚集人气,增加场所的活力[4];

地下停车场( 库) 与地下商业街、地铁站结合建设,三者资源共享,带动地面商业的蓬勃发展,在城市的某一区域发挥很好的综合效益[5]。

以上的模式可以作为今后地下空间开发的指导性原则,但是在具体的工程中,还需要根据特殊情况做更加深入的研究,形成各具特色的交通方案。

2 项目概况及项目难点

2. 1 项目概况

宁波市行政中心广场地下工程,位于宁波市东部新城行政办公综合区的核心地段,具体位置是宁波市东部新城行政中心以南、宁穿路以北、市政广场地下,是城市地下空间重点开发地区。

河清路—惊驾路—福庆路—后塘河所围合的区域作为宁波未来的行政办公综合区( 如图 1) ,以地上建筑面积约 7. 2 × 104m2的东部新城行政办公综合楼为核心,周围配套有金阳商务中心、信息管理中心、行政服务中心、商务酒店、武警楼等( 如图 2) 。行政办公综合楼南部形成广场空间,广场上设置部分公共服务设施,广场地下建设地下两层空间,设置汽车库、设备用房、公共设施等。后塘河水面扩大形成市民休闲公园。后塘河北岸、宁穿路南侧规划为文化娱乐设施、商业与绿化用地,容积约为 8 ×104m2。该区域将成为宁波市未来开放亲民、环境优美的政治文化休闲中心。除行政办公综合楼已设计了地下两层空间外,本区域内其余地块都将建设一定规模的地下空间,形成该区域地下空间网络,提高城市土地综合利用率。

2. 2 项目难点

本项目的用地范围内有多种性质的建设内容:地铁车站( 褔庆路站) 、地下车库及商业、地下空间联络通道( 步行和车行) 、下穿的宁穿路隧道和地下管线综合管廊。如何运用已有的地下空间交通组织策略,整合上述建设内容,使地下空间的交通组织合理化、效率最大化成为本项目的难点。

( 1) 项目位于宁波市东部新城行政中心广场地下,宁穿路在平面上正好将广场南北一分为二。在空间组织上,宁穿路是否下穿、地铁站位如何选择等问题将决定此地块的空间使用效率和舒适度;

( 2) 为了给市民提供一个风雨无阻的步行环境,在本区域还需设计步行网络通道。使本区域的市民及公务员可以利用步行网络通道快速到达地铁及其它地下空间;

( 3) 如果宁穿路实现下穿,地铁站厅位于地下二层,广场地下空间被分隔为南北两部分。本项目需考虑在夜间地铁停运之后,仍然能够实现南北两侧的地下步行沟通;

( 4) 地下一层有少量为区域和广场服务的商业设施,如何将地铁客流快速疏散同商业需聚集人流的要求相统一,也是本项目需要重点考虑的内容。

3 交通组织分析及解决方案

针对宁波项目交通组织方面的难点,项目组与宁波市规划局、宁波市规划设计院等技术部门进行了多次讨论和研究,从方案可行性研究到施工图设计,多次经过专家评审,最后形成了完善可靠的交通组织方案。

3. 1 地铁站位分析及总平面

目前宁穿路由西向东车流量 3 605-3 824 pcu/h,由东向西车流量 1 657 ~ 2 222 pcu / h,交通流量很大,轨道交通福庆路站早高峰上下客流有 8 921人。如此巨大的车流量和人流量如果在同一平面交通组织,将会造成极为拥堵的交通状况,势必需要立体化的交通组织方式予以解决。

根据东部新城行政办公综合区城市设计,宁穿路以北是未来宁波市的新行政中心,宁穿路以南是以“水、岛屿和文化公园”为主题的开放性公共活动空间。如果将宁穿路在河清路—福庆路段做下穿处理,既保证了其作为城市次干路的通勤功能,又减少对城市行政中心区景观的干扰,是一举两得的措施。

在上述分析的前提下,我们对褔庆路地铁站的站位又进行了多次比选,最后确定了宁穿路下穿、双层岛式车站位于宁穿路下方,地下车库位于宁穿路北侧的总体布局,如图 3。

宁穿路下穿形成的立体化交通既可以满足区域的人车分流交通组织要求,又可以快速的疏解过境交通流,更有利于与地下停车系统形成网络。车站位于宁穿路下方而不是宁穿路北侧,可以充分利用地下空间。虽然这个方案造价较高,但综合看来此布局比“单层侧式车站位于宁穿路北侧”的方案多出 250 辆地下停车位,且双层岛式车站比单层侧式车站使用起来更加方便舒适。

3. 2 车行网络交通组织

根据《宁波市东部新城地下空间控制性详细规划》的要求: 地下车库车行网络通道采用单行道。区域停车场网络经宁穿路地下通道进入,出行则从各自的停车场出入口离开。网络车道应确保3. 5 m 的净高要求,设计车速控制为 20 km / h。双车道宽度 7. 75 m: 路肩 0. 5 m + 车道 3 m + 车道3 m + 路肩 0. 5 m + 管理通道 0. 75 m。坡道纵坡坡度控制在 12%以内。

我们在设计研究过程中,考虑到区域停车库内停放车辆大部分为小型汽车,进入地下车库的中型车辆最高车型为考斯特,净高 2. 65 m。本项目人防工程内需考虑人防专业队车辆的进入,通道和车位净高要求 3. 0 m。如此,网络车道的净高要求3. 5 m似乎标准过高,带来投资的浪费。经过专家评议,最后将网络车道的规模缩小,修改为净高3. 0 m,双车道宽度 7. 5 m: 侧向净宽 0. 5 m + 车道3 m + 车道 3 m + 路缘带 0. 25 m + 检修道 0. 75 m。

在对原有的网络车道交通组织方案进行分析之后,我们认为存在一定的安全隐患。因此对网络车道的交通组织又进行了多个方案的比选。

方案一: 网络车道只作为出口且位于地下二层。所有车辆从各自地下车库的坡道进入地下空间,通过网络车道出到宁穿路下穿隧道,分别通至宁穿路东西两侧,如图 4。

方案二: 网络车道只作为入口且位于地下二层。车辆从宁穿路下穿隧道内的入口进入地下空间,然后从各自地下车库的坡道离开,如图 5。

方案三: 网络车道既有出口也有入口且位于地下二层。出入口位于宁穿路东西两侧辅路上,如图 6。

方案四: 网络车道既有出口也有入口且位于地下一层。出入口位于宁穿路东西两侧辅路上,如图 7。

方案一和方案二比较: 宁穿路隧道内设置网络车道的出口,出口前设置60 m 长加速段,可以使车辆保持良好视距安全并入主路。在车库设有停车收费系统的情况下,作为出口不会引起隧道主路拥堵。反之如果作为网络通道入口,车辆在进入减速段之前就需提前减速,容易造成追尾事故。而且停车收费系统容易导致停车高峰期的隧道主路拥堵。

因此,方案一比方案二更合理。

方案三和方案四比较: 网络车道如果位于地下一层,虽然造价较低,但是同位于地下一层的宁穿路隧道存在立交,下穿段局部坡度达 11%,坡度过大。而方案三整体设置于地下二层,坡度平缓,行驶更安全。相比较,方案三更合理。

方案一和方案三比较: 方案三的网络车道使用更为方便,但是宁穿路东进口服务水平在 C 级以下,属于能忍受的延误,这里设置地下车库出口,出库车辆直接汇入宁穿路,会使得交通进一步恶化。因此,方案一是综合效益较好的交通组织方案。

远期宁穿路南侧地下车库建成以后,整个区域地下空间将由一条环形网络车道联系起来,每个地下车库的车辆,都可以通过这条单向循环车道,方便的出到宁穿路的东西两侧; 地下车库的资源得到整合,完善的停车诱导系统对车库的容量信息及时反馈,引导车辆停放到适当的位置; 地下车库连成整体之后,整个区域可以适当减少地面出入口,对地面景观和交通也将起到积极作用,如图 8。

3. 3 步行网络交通组织

步行是一种最基本的交通方式。“以人为本”的地下步行交通具有维护地上景观、人车分流、缓和交通、全天候步行的优点。在《宁波市东部新城地下空间控制性详细规划》中,为地下步行者网络确定了以下原则: 连接各类交通设施( 轨道交通、公交车、地下停车场等) ; 地上网络( 绿地、公园、散步道等) 与地下网络进行有效的衔接; 将公共设施、文化设施等建筑物的地下部分与轨道交通相连接; 步行宽度为 3 m、4. 5 m 和 7. 2 m,如图 9。

地下步行系统布局模式大致有两种。一种是双棋盘格局,地下步道位于街区内,形成与地面道路错位的棋盘形格局。其优点是: 由于地下步行系统大部分均由建筑内步道构成,建筑内的中庭充当步行系统的节点广场,地下步行系统的特色跟随地面建筑而自然获得,识别性较强。这种模式多见于美国和加拿大城市。另一种是单棋盘格局,地下步道位于街道下,形成与地面道路重叠的单棋盘格局。其优点是: 由于基本在道路下建设,避免与不同的房地产所有者在用地、施工、使用管理方面的纠纷。但缺点是: 开挖施工对城市交通影响较大,步行系统的特色、识别性较难获得。这种模式以日本城市最为典型[6]。

宁波东部新城行政中心的地下步行网络还没有形成完整的规划,目前是由宁波市规划局总体协调,各家设计单位根据控规要求,结合不同建筑的性质进行分段设计和衔接。

按照我们的理解,虽然行政中心可以看作是一个整体,业主也基本算是一个,但是不同建筑的性质和安保等级却不同。完全的双棋盘格局步行网络固然识别性更高,但也许并不适用于这个区域。我们认为更好的方式应是双棋盘与单棋盘相结合的模式———在公共区域和安保级别较低的建筑内,可以建成双棋盘步行通道,在安保级别较高的建筑外侧,建成独立的单棋盘步行通道。建筑与通道的连接可以通过安保节点进行控制,并不影响通道本身的通行。本项目属于行政中心的公共区域,其地下车库、步行通道和商业设施都面向社会开放,故本段步行通道为双棋盘格局,结合商业设施设置于地下空间的地下一层,同地下二层的车行网络做到人车分流。步行通道净宽 4. 0 m,长250 m,东侧通向信访楼地下空间,西侧通向行政服务中心地下空间,北侧通向行政办公大楼。通道有两处出口直接通向地面市政广场,两处出口与地铁车站通道连接,成为本区域步行系统重要的组成部分,完成了地下步行系统与地面网络及公共交通的平滑连接。步行通道与商业设施结合,也使步行的过程变得更具趣味性和功能性,上下班的乘客可以在搭乘地铁的途中完成一些生活任务,如图 10、11。

地下步行系统越连续,规模越大,才能更加有效的发挥交通和活动功能[7]。本项目中位于地下一层的步行通道,南侧被下穿的宁穿路隧道阻隔,无法在平层与后期开发的南侧地下空间联通。而放弃与南侧空间的联通,便是放弃了步行系统的完整性,给行人使用带来不便。

许多位于道路交叉口的地铁车站都起着地下过街通道的作用。通过地铁出入口和站厅层将不同的街区联系起来。但是到夜间地铁停运之后,出入口关闭,过街通道也随之封闭了。我们希望利用褔庆路站联系南北地下空间,而且在地铁停运之后,仍然保证步行通道的畅通。

通过研究地铁站的防火分区和安全管理模式,我们认为可以将地铁站的防火分区与功能分区分别考虑。站厅与出入口算作一个防火分区,火灾发生时,与南北车库联系的防火门关闭,则关闭通道的功能。正常情况下,防火门开启,地铁停运后,用栅栏门将站厅付费区封闭,安全门将设备区封闭,则通道仍能保持畅通。

虽然南北联系的通道改在了地下二层,但是地铁出入口的自动扶梯解决了行人上下楼梯之苦,地下的步行系统仍然是舒适而连续的。

3. 4 快速疏散与人流聚集

为了保证轨道交通的快捷安全,地铁客流应该在出入口尽快得到疏散。但是地铁周边的商业又需要客流适当的停留。要同时兼顾两种功能,需要采用综合的解决方案。

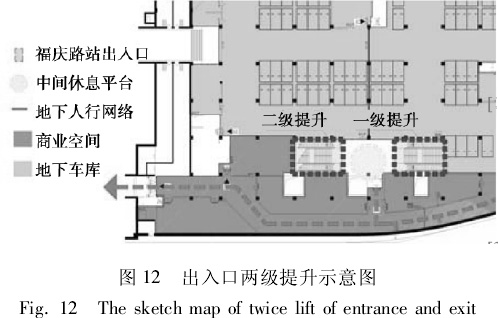

本项目车站站台位于地下三层,埋深较大。常规的方式是出入口扶梯采用一级提升的方式,将地下的客流直接输送至地面。但是步行网络和商业设施位于地下一层,行人必须得步行上楼梯从地下二层至地下一层。如此,步行网络和商业设施的使用率将大大降低,使用者也十分辛苦。

分析之后,我们最终采用地铁出入口楼扶梯两级提升的方案,如图 12。第一级楼扶梯将客流提升到地下一层,此部分客流可以到达步行网络、商业设施和地下车库。第二级楼扶梯将客流由地下一层提升至地面,这部分客流也许是在广场游玩,也许是换乘地面公交和出租车。

两级提升看似降低了疏散效率,但实际上真正起到了分流作用,满足了不同乘客的需求,也为商业聚集人气,带来客源。

4 结语

本项目是宁波市东部新城行政中心地下空间开发的一部分,属于本区域较早开发的地块。因此进行交通组织设计时,不仅考虑本地块,还需进行整个区域的交通组织分析,以便为后续工程的衔接预留条件。项目组于是有机会对地下空间交通组织模式做较为深入的研究和探索。

本项目通过站位分析和合理的总平面布局,使地下空间得到充分利用。梳理了整个区域地下空间的车行网络和步行网络,地上地下都实现了人车分流,同时地上和地下的车行与人行也都实现了平滑连接,地下空间的资源得到整合,有预见性地控制了将来区域内的交通拥堵问题。通过细节的完善使商业人流聚集和地铁客流疏散得到了统一。项目的设计成果在设计评审的过程中已经得到了专家的肯定。由于目前还在建设过程中,将来的运行效果还需数据的考量。

交通组织是城市设计中很重要的组成部分。成功的交通组织,不仅使城市功能的运转舒适高效,对于塑造城市空间,形成完整的城市意象也起到积极作用[8]。地下空间的交通组织比地面交通组织需要考虑更多的因素,而且由于造价和施工等原因,一旦建成很难修改,因此早期做好城市地下空间的统一规划是十分必要的[9]。

地下空间的交通组织,不仅需要科学的分析计算,还需要政府的引导、支持和协调。政府还需制定相关的政策,规范地下空间开发的措施,在过程中平衡产权单位的责任和利益,对公共设施的运营管理提出明晰的方案,才能使建成的地下交通设施发挥最大的效益[10]。

参考文献(References)

[1] 钱七虎,陈志龙,王玉北,等. 地下空间科学开发与利用[M]. 凤凰出版传媒集团,江苏科学技术出版社,2007. ( Qian Qihu,Chen Zhilong,Wang Yubei,et al.The scientific exploitation to underground space[M] .Phoenix Publishing Transmit Group, Jiangsu Science and Technology Press,2007. ( in Chinese) )

[2] 王文卿. 城市地下空间规划与设计[M]. 南京: 东南大学出版社,2005. ( Wang Wenqing. Urban underground space planning and design[M]. Nanjing: South East University Publishing Company,2005. ( in Chinese) )

[3] 童林旭. 地下建筑学[M]. 山东: 山东科学技术出版社,1994. ( Tong Linxu. Underground architecture[M].Shandong : Shandong Science and Technology Press,1994. ( in Chinese) )

[4] 童林旭. 地下商业街规划与设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,2005. ( Tong Linxu,Underground business street planning and design[M] . Beijing: China Architecture & Building Press,2005. ( in Chinese) )

[5] 王文卿. 城市汽车停车场( 库) 设计手册[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2002. ( Wang Wenqing. Urban automobile parking garage design manual[M] . Beijing: China Architecture & Building Press,2002. ( inChinese) )

[6] 陈志龙,王玉北. 城市地下空间规划[M]. 南京: 东南大学出版社,2005. ( Chen Zhilong,Wang Yubei.Urban underground space planning [M] . Nanjing:South East University Press,2005. ( in Chinese) )

[7] 陈立道,朱雪岩. 城市地下空间规划理论与实践[M]. 上海: 同济大学出版社,1997. ( Chen Lidao,Zhu Xueyan( ed. ) . Urban underground space plan theories and practice[M] . Shanghai: Tongji University Press,1997. ( in Chinese) )

[8] 建设部. 城市地下空间开发利用管理规定[Z] .2001. ( Ministry of Construction P. R. China. Urban underground space development and use management regulations[Z] . 2001. ( in Chinese) )

[9] 尹继佐. 可持续发展战略普及读本[M]. 上海: 上海人民出版社,1998. ( Yin Jizuo. Strategy of sustainable development popularized readers [M] . Shanghai:Shanghai People’s Publishing House,1998. ( in Chinese) )

[10] 胡俊. 中国城市◇yd◇模式与演进[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,1995. ( Hu Jun. Chinese city◇yd◇mode and evolution[M]. Beijing: China Architecture& Building Press,1995. ( in Chinese)