某地铁站火灾烟气数值模拟

摘 要:针对某高架结构地铁车站进行了火灾烟气数值模拟,根据模拟结果对不同楼梯间形式下,地铁站的烟气流动、温度场和能见度进行分析。最后,对该火灾场景下地铁站的人员安全问题(对照人员疏散模拟分析结果)进行了讨论,得到以下结论:以现有的排烟条件,发生在站厅层的火灾可能会造成人员伤亡。针对以上结论,本文提出如下建议:增加封闭楼梯间,并参照《建筑设计防火规范》有关楼梯间加压送风的规定,对该封闭楼梯间进行加压送风;增加站厅层机械排烟系统的排烟量。

关键词: 地铁站; 楼梯间形式; FDS5

随着我国经济的不断地发展,城市化进程的不断加快,城市地铁作为缓解城市交通压力的有效方法在我国得到了迅速发展,可以说21世纪开创了我国城市轨道交通的新纪元。但是在地铁营运过程中,地铁火灾的防范和应急处理成为越来越突出的问题,同时也成为了一个重要的研究课题。据公安部消防局统计,2002年我国地下建筑火灾共发生2029起,造成158人死亡,231人受伤,直接财产损失达4034.4万元。因此,地铁的消防安全问题不容忽视。

我国对1971—2003年国内外部分地铁重大火灾情况的统计结果显示,造成地铁火灾危险和火灾原因如图1所示[1]:电路短路以及其他电气故障;人为纵火;吸烟以及用火不慎等。

在突发火灾时,保障人员有充足的时间疏散,以及建筑结构在一定的时间内保持稳定是地铁火灾研究的最直接目的。这就要求设计人员能够合理设计地铁站内部结构及防排烟系统,以便在发生地铁火灾时把烟气和疏散人员隔开或是尽快排出火灾烟气从而达到减少伤亡,以及防止火焰热辐射和热烟气大量蓄积破坏建筑构件稳定性。建立符合实际情况的建筑结构模型,根据模型预测火灾烟气流动性质,合理评价建筑物物内人员和建筑物本身的火灾安全性能,并指导优化地铁站内部结构,达到降低地铁火灾风险的目的,是本文的主要工作。

国内外关于地铁通风及火灾研究的较早。在上个世纪之初,当开始设计修建波士顿地铁时,人们就考虑了地铁环境的控制问题。Simcox[2]对King’cross地铁站火灾进行了数值模拟,研究了火灾烟气在地铁站内的流动情况。Abu-Zai[3,4]等人对地铁中转站的烟气进行了模拟,通过对不同火灾位置下烟气温度场和速度场的分析,模拟结果显示如果没有机械排烟的作用,人员的安全疏散将无法实现。Won-Hee Park[5]等人利用FDS对地铁站机械排烟情况下烟气的蔓延过程进行了数值模拟,并以此来判断站台机械排烟的最优方案。

那艳玲等[6,7]利用自己开发的CFD区域模拟软件对地铁环控状态下的温度场、气流场进行了比较详细的研究。对地铁火灾状态下不同地铁系统的不同站台形式、站台站厅不同位置着火以及列车不同位置着火的温度场分布规律进行了较为详细的模拟分析。冯炼[8-10]等在SES软件的基础上开发了一系列地铁环控软件,并对北京、深圳地铁火灾工况以及通风方案进行了一维气流分布的数值模拟。

1 使用FDS建模

根据地铁站建筑建立烟气模拟分析模型,如图所示。该地铁站共有地上两层,下层为站厅层,上层为站台层。上下层之间由对称布置两部上行自动扶梯和两部下行单向楼梯连接。从西向东两部自动扶梯分别编号为S1,S2,两部楼梯分别编号为S3,S4。三个出口分别位于站厅层两侧,北侧出口编号为E1,南侧两出口从西向东分别编号为,E2,E3。站厅层公共区上方屋顶均匀布置48个规格为0.5m*0.5m的机械排烟口,排烟时烟气流速1.49m/s。站台层不设机械排烟设施。

FDS建模时,所建实体的最小单元只能是立方体,不具备直接创建倾斜实体,弧形实体等特殊实体的功能。对特殊形状的实体,可以采取分解原理,即把某一特殊形状实体分解成若干个立方体单元创建,分解的立方体单元越多,所构造出的实体也越接近原实体。进行分解时,要视所建模型的具体况而定[11]。

本文中所讨论的某地铁站顶部为弧形顶棚,创建模型时采用旋转的方式,首先创建一个小长方体,利用Rotate命令,设置相关参数,使得旋转得到的长方体结合到一块时刚好围成地铁站的弧形顶棚。

2 设置火灾场景

火灾场景可以描述为:在书报亭内,由于电路短路引燃了附近的报纸,火势扩大到整个报刊亭,最后报刊亭被烧毁并导致地铁站台暂时停用。

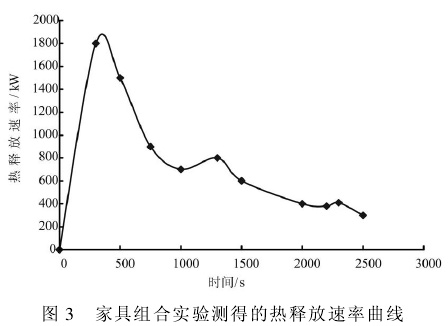

假设报刊亭设在楼梯S3下部,封闭空间,有一门一窗,尺寸分别为,门:高2.5m,宽1.5m;窗:高1.5m,宽1.5m,下边缘距离地面1m。发生火灾时烟气通过门窗向外蔓延。报刊亭内的可燃物主要是纸制品、书架、椅垫等,其热释放速率曲线可以参照办公家具组合单元的火灾实验数据。该实验中可燃物包括分割板、组合书架、塑料椅、办公桌以及98kg的纸张和记事本等纸制品,与报刊亭中的可燃物比较类似,面积也相差不大。实验测量的热释放速率曲线见图3[12]。本文选取2.5MW作为报刊亭着火的最大热释放速率,并设为快速增长火。火源热释放速率在点火后230s达到最大值。

火灾报刊亭着火,烟气将通过楼梯开口向站台层蔓延,这种情况下,对人员的安全疏散影响较大。在楼梯S3,S4的楼梯间中分别设置5个尺寸为0.5m*0.5m的送风口,流速为5.5m/s。同时,由于燃烧发生在站厅层,故开启站厅层事故机械排烟系统,利用地铁站出口进行自然补风。

下面对站厅层报刊亭着火分两种情况讨论,即普通开敞式楼梯和封闭的防烟楼梯间。

3 模拟结果分析

3.1 火灾烟气分析

图4为站厅报刊亭着火后地铁站站厅层内的烟气层高度变化曲线在不同的楼梯间形式下的对比,(a)为开敞式楼梯,(b)为封闭楼梯间。图5(a)(b)分别为在不同的楼梯间形式下,报刊亭着火后220s,280s时刻烟气在地铁车站内的分布情况的对比,左侧为开敞式楼梯,右侧为封闭楼梯间。从图中可以看出:

(1)开敞式楼梯间。由于报刊亭设置在楼梯S3下部,这里发生燃烧后,烟气将很快通过报刊亭的门窗流向站厅层公共区,并在公共区上方蓄积,由站厅层事故机械排烟系统排除,如图5 (a) 所示。随着烟气蓄积量达到一定的阈值,站厅层公共区下方的烟气层开始下降,并在280s左右达到1.8m高度处,如图5 (b)所示。此后烟气层将维持在1.8m高度处不再下降,保持动态稳定。另外一部分烟气通过楼梯开口向上流动,进入站台层,在车站顶棚下方形成顶棚射流,并最终进入地铁通道内达到全通道排烟效果。

(2)封闭式楼梯间。相比较普通开敞式楼梯间而言,火灾烟气将很少进入站台层,大部分烟气在站厅层上方蓄积,使得烟气层很快下降,大致在220s左右即降到了2.0m以下,如图5(a)所示,此后,烟气层将保持在1.5m左右不再变化。这可能是由于机械排烟能力的不足引起的。

由以上分析可以看出,改变楼梯间形式对于防止烟气向上扩散有明显效果,但是这将导致站厅层的烟气蓄积量过多,增加站厅层危险性。

3.2 温度场分析

图6(a)(b)(c)(d)分别为列车车厢着火后100s,200s,500s,1500s时刻地铁站内的温度在不同的楼梯间形式下的对比,左侧为开敞式楼梯,右侧为封闭楼梯间。从图中可以看出:

(1)开敞式楼梯。报刊亭着火后,着火楼梯口处,包括其上方站台层的温度很快上升,200s时刻,顶棚下方烟气的温度也已达到25℃左右, 如图6(b)所示。500s时刻,楼梯口正对的顶棚处温度达到35℃左右,并在此后的模拟时间里基本保持不变。站厅层公共区在蓄积的过量热烟气及热辐射作用下,其上部温度将在30℃左右保持稳定,下部温度基本维持在25℃左右,如图6(b)(c)所示。

(2)封闭式楼梯间。与开敞式楼梯形式的车站相比,同样在楼梯口处发生火灾后,封闭式楼梯形式的车站,其站台层温度几乎不会因为火灾而上升。站厅层上、下部温度在同时可相比较开敞式楼梯间形式车站而言高出5℃左右,如图6。

由以上分析可知,改变楼梯间形式将使站台层温度免受火灾影响,这对顶棚出钢构件的安全有利,但是将加重站厅层温度负担。

3.3 能见度分析

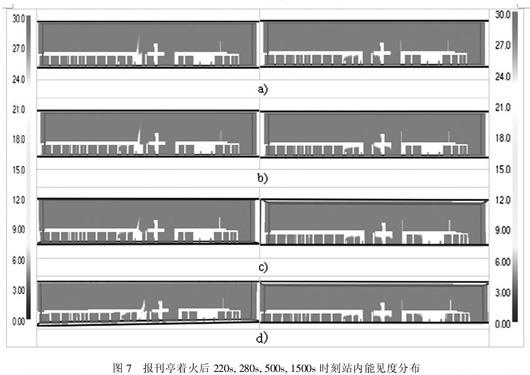

图7(a)(b)(c)(d)分别为列车车厢着火后220s,280s,500s,1500s时刻地铁站内的温度在不同的楼梯间形式下的对比,左侧为开敞式楼梯,右侧为封闭楼梯间。从图中可以看出:(1)开敞式楼梯间。燃烧产生的烟气部分上行部分蓄积在站厅层。上行的烟气将导致楼梯开口附近的站台上能见度严重下降。蓄积在展厅层公共区的烟气下降使得站厅层下方的能见度下降至10m以下,如图7(b)所示,此后,能见度将保持稳定,如图7(c)、(d)所示。

(2)封闭楼梯间。楼梯被封闭在楼梯间中,烟气无法通过楼梯口向上蔓延,很好地保证了站台层的能见度不会受到影响。也正是因为这样,站厅层蓄积了更多的烟气,这导致站厅层下方的能见度情况更加不利,在220s左右便已下降至10m以下,如图7。

3.4 火灾危险性分析

建筑物内发生火灾时,人员安全分析的目的是通过比较可用疏散时间ASET和必需疏散时间RSET,从而判定人员在建筑物内的疏散过程是否安全[13]。

(1)开敞式楼梯。报刊亭着火后,烟气主要影响站厅层,据前节分析可知,烟气层将在280s左右降至1.8m高度。公共区上方温度在模拟时间内最高达到35℃并保持不变,下方温度达到25℃并维持稳定。站厅层下部能见度在280s左右降至10.0m以下。可知可用疏散时间ASET=280s。

人员安全疏散数值模拟考虑扶梯S1和楼梯S3停用,得到地铁站人员安全必需疏散时间RSET为 1640s。

根据地铁站人员安全的时间判据, ASET>RSET,该种场景下,地铁站内人员不能在危险来临之前全部疏散到安全区域。造成这种后果的主要原因可能是报刊亭设置在人员疏散通道下方,这里发生火灾后导致通道停用,人员的安全疏散时间大大延迟,导致人员疏散困难。

(2)封闭式楼梯间。报刊亭发生火灾后,几乎全部的烟气蓄积在站厅层,这样,烟气层大致在220s时刻降至1.5m左右。站厅层公共区上、下部空间的温度最高分别达到35℃和30℃左右。站厅层下部能见度在220s左右降至10.0m以下。可知ASET=220s。

发生火灾后,人员无法在可用疏散时间内疏散至室外安全区域。造成这种后果的主要原因首先是报刊亭设置在人员疏散通道下方,这里发生火灾后导致通道停用,人员的安全疏散时间大大延迟,导致人员疏散困难,其次,封闭的楼梯间阻止了烟气上行至站台层,导致站厅层危险状态更早发生。

4 结 论

由上述分析可知,地铁站站厅层发生火灾时,增加封闭楼梯间可使站台层免于烟气的侵袭,保证其安全运转。但是这会增加站厅层的负担。综合两方面考虑,建议在现有基础上,增加封闭楼梯间,并参照《建筑设计防火规范》有关楼梯间加压送风的规定,对该封闭楼梯间进行加压送风并增加站厅层机械排烟系统的排烟量。

参考文献

1 刘铁民,钟茂华,王金安等.地下工程安全评价[M].北京:科学出版社, 2005.

2 Simcox, Wilkes, Jones. Computer simulation of the flows of hot gases from the fire at King’s cross underground station[J].Fire Safety Journal,v18,nl,1992:49-73.

3 Abu-Zaid, Sameer A. Analyzing a transit subway station during fire emergency using computational fluid dynamics [R]. Transportation research record. No.1521,1996:159.

4 Abu-Zaid, Bendelius, Santoianni, McCleery. Using Computational Fluid Dynamics to design an emergency ventilation system for a transit subway station[J].Safety Engineering and Risk Analysis Division,ASME, v4, Safety Engineering and Risk Analysis,1995:75-87.

5 W.H.Park, D.H.Kim, H.C.Chang. Numerical Predictions of smoke movement in a subway station under ventilation[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 21,Issues3-4,2006.

6 那艳玲.地铁车站通风与火灾的CFD仿真模拟与实验研究[D].天津:天津大学,2003.

7 田沛哲.地铁通风系统火灾研究与疏导措施[D].北京:北京工业大学,2003.

8 冯 炼,刘应清.利用计算机模拟研究地铁火灾气温控制[J].交通环保,2001(5):37-39.

9 冯 炼,刘应清.地铁通风网络的数值分析[J].中国铁道科学,2002,23(l):131-135.

10 冯 炼.地铁网络系统节点温度分析[J].铁道工程学报,2O02(l):17-20.

11 K.B. McGrattan, Fire Dynamics Simulator (Version4) Technical Reference Guide[J]. National Institute of Standards and Technology, NISTIR, 2006.

12 National Institution of Standards and Technology, USA. Two panel workstation fire[R/CL],2005.

13 倪照鹏,王志刚,沈奕辉.性能化消防设计中人员安全疏散的确证[J].消防科学与技术,2003,22(5):375-378.