根据设计,降水井深度为隧道底部7. 5 m,h=23 +7. 5 =30. 5 m。

1)施放井位。降水井井位根据场区地下管线分布情况初步确定,然后人工挖探孔,确认无管线后方可安放钻机;当探孔内发现管线等障碍物后,降水井间距可作局部调整,一般小于2. 0 m,且降水井总量不得减少。

2)降水井成孔。采用普通地质钻机成孔,钻头直径200 mm。井身结构误差要求:井径误差±20mm;垂直度误差不大于1%;不小于设计井深。孔径d=200 mm井管制作示意图见图3。

3)清孔及下管。下管前注入清水置换全井孔内泥浆,砂石泵抽出沉渣并测定孔深。井管采用直径150 mm的PVC管,加工时在管身上按间距20 cm呈梅花形布置渗水孔(井底20m范围内的井管上布置),渗水孔径4 cm~6 cm,在包缠1层200目细目网后缓缓下放。井管要高出地面不小于200 mm,并加临时保护措施。

4)填滤料。井管下入后立即填入滤料。滤料应具有一定的磨圆度,滤料含泥量(包括含石粉)不大于3%,粒径2 mm ~4 mm。填滤料时,滤料沿井管外四周均匀填入,宜保持连续。洗井后滤料下沉及时补充滤料,要求实际填料量不小于95%理论计算量。

5)洗井。下管、填料完成后立即进行洗井,成井—洗井间隔时间不能超过8 h;采用下泵试抽洗井,用潜水泵反复进行抽洗, 直至水清砂净,上下含水层水串通。

6)抽水。采用的潜水泵型号为QJ 3-5219(功率1. 5 kW),泵管采用40 mm PVC管,水泵安装位置在隧道仰拱下2 m左右;地面安装水泵控制器和水表,根据井底水位变化情况自动控制水泵的停止或启动。为达到较好的降水效果,降水需提前隧道开挖掌子面60 m或者提前掌子面开挖到达20 d时间,在隧道开挖掌子面超过降水井位置60 m后停止该口降水井的抽水工作。

4 降水引起沉降分析

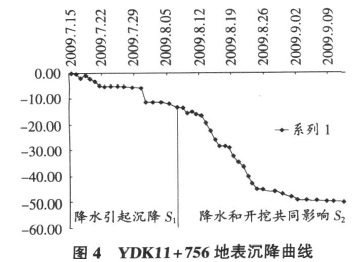

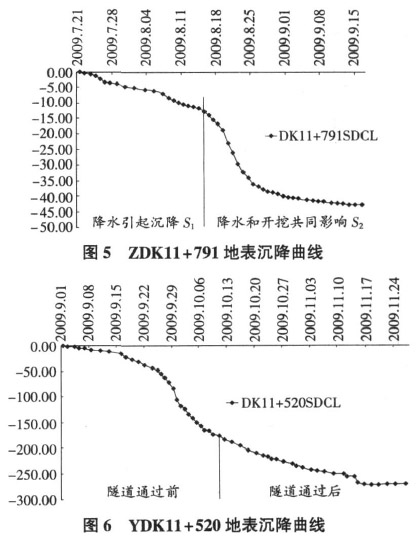

为了能够较为准确客观的分析降水引起的沉降,选取隧道开挖掌子面距离较远的降水井及相应位置的测点作为分析对象。将沉降分为两个阶段,即开挖掌子面到达前(掌子面距测点3倍洞径),单纯由降水所引起的沉降S1,降水和隧道开挖共同作用(从掌子面距测点3倍洞径到沉降稳定)引起沉降S2,考察S1占总沉降S1+S2的百分比。同时对比同样地层条件,降水段和未降水段总沉降量。

选取右线DK11+756、左线DK11+791、右线DK11+520三个典型测点为研究对象,其中右线DK11+756、左线DK11+791两测点处于降水施工,右线DK11+520测点处于未降水施工段。地表沉降曲线图见图4~图6。

通过对比降水地段隧道施工引起的总沉降量要远小于未降水地段的总沉降量。其主要原因是未降水地段围岩遇水迅速崩解软化,掌子面难以自稳,作业环境差,作业周期长,对地层扰动大,初期支护和围岩间存在较大的空隙,隧道通过前及隧道通过后的沉降均很大。降水地段隧道施工的总沉降量基本可控制在70 mm以内,单纯降水引起降水S1占总沉降量S1+S2的比值在20%~30%左右。从本工程来看采取降水措施能够有效控制因隧道开挖所引起的沉降。

5 降水效果

未降水地段,围岩遇水迅速软化崩解,掌子面难以自稳,虽进行注浆加固,效果并不明显,开挖非常困难,沉降难以控制,结构变形严重,个别地表点沉降超过200mm。随着降水施工隧道全断面无明水流出,基本实现了隧道内开挖的无水作业,掌子面自稳能力明显增强,总沉降量基本可控制在70 mm以内。未降水地段施工进度缓慢,月进度不到30 m;降水后,掌子面自稳能力大大加强,施工环境大为改善,安全得到保证,进度快速,单线隧道月成洞可以达到70 m~80 m。

6 结语

该地铁区间地质条件差,地下水丰富,围岩遇水极易软化崩解,给隧道施工安全和环境安全带来了十分不利的影响。通过隧道外降水施工,确保了施工安全,有效的控制了沉降的发生。但目前城市施工,出于对环境的考虑,对降水均严格控制。所以有必要进一步的研究,在不同地质条件下,由于降水所引起沉降的规律。同时隧道外降水理论计算公式出自基坑的计算方法,还需要在实践中不断的总结、试验,确定属于隧道外降水经验的公式,避免凭经验布设井点而造成资源的浪费或达不到预期的降水效果。

参考文献:

[1] 吴林高.工程施工降水设计施工与基坑渗流理论[M].北京:人民交通出版社, 2003.

[2] 江正荣.简明施工工程师手册[M].北京:机械工业出版社,2007.

[3] 王梦恕.地下工程浅埋暗挖技术通论[M].合肥:安徽教育出版社, 2004.

[4] 关宝树.隧道施工要点集[M].北京:人民交通出版社,2003.

[5] 章劲松,石 雷.洞外井点降水在地下人行通道工程施工中的应用[J].安徽建筑工业学院学报, 2006(4): 17-18.