区间隧道上方超大面积基坑开挖卸载施工

【摘 要】通过上海市轨道交通 10 号线豫园地下大通道工程的施工实践,介绍了一种在既有地铁区间隧道上方进行超大面积基坑工程开挖卸载的施工技术,该技术既降低了因开挖卸载对地下隧道造成的影响,又保证了地下隧道的结构安全。

【关键词】地铁 区间隧道 基坑工程 开挖 卸载 施工 监测 变形

1 概况

1.1 工程概况

上海市轨道交通 10 号线豫园地下大通道工程位于轨道交通 10 号线豫园车站南端头井以南、大境路北侧的河南南路下面。呈南北走向,东侧为在建的英皇明星城(地下部分已完成),西侧为城投地块(待开发)。工程设计使用年限为 100年,抗震设防烈度为 7 度,按上海市《城市轨道交通设计规范》和《上海市地基基础设计规范》要求,基坑保护等级为一级。工程平面尺寸长 177.19 m,宽 25.2 m,围护结构采用φ850 mm 钻孔灌注桩,外加三轴搅拌桩作为止水帷幕。工程结构形式为地下 1 层,施工时采取明挖顺筑的方式。基坑平面分为 A、B 两个区,其中 B 区纵向沿线位于已贯通的上行线区间隧道正上方(图 1)。

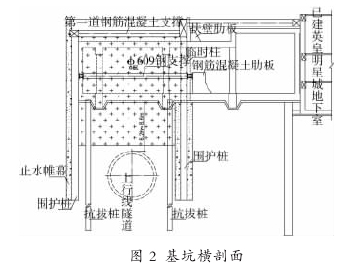

B 区基坑由豫园站南端头井站厅层引出,延伸至大境路,平面总长 177.19 m,宽度 13.15 m,开挖深度 10.54 m,其中底板下翻梁落深处开挖深度为 11.44 m。基底开挖面距离隧道顶部最浅处覆土厚度为 6.2 m(端头井处),最厚处覆土厚度为 8.6 m。坑内采用三轴搅拌桩进行满堂加固,加固深度范围为自然地坪下 2 m 至基坑开挖面以下 5.5 m,搅拌桩与钻孔桩结合部位 1 m 范围内采用高压旋喷填充连接,加固体 28 d 无侧限抗压强度 qu≥1.2 MPa。隧道两侧设有φ600 mm 抗拔桩,桩长 30m。 基坑竖向设两道支撑,第一道为钢筋混凝土支撑,第二道支撑为 φ609 mm 钢支撑(图2)。

1.2 工程地质、水文条件

(1)地基土层特征

根据上海市隧道工程轨道交通设计研究院提供的勘察报告,本工程场区地貌单一,为长江三角洲下游滨海平原地貌。场地地势稍有起伏,地面高程在 3.32 m~ 4.47 m 之间(吴淞高程),高差为 1.15 m。地层埋藏分布与上海市区正常沉积地层有所差异,受古河道切割影响,导致第⑥层缺失,并沉积溺谷相的⑤3层粉质黏土层和⑤4层灰绿色粉质黏土层,土层分布较为复杂。

基坑开挖面位于③层灰色淤泥质粉质黏土及④层灰色淤泥质黏土之间,隧道埋藏于④层灰色淤泥质黏土、⑤1层灰色粉质黏土和⑤3层粉质黏土之中,其中③层、④层具有高压缩性,⑤1层、⑤3层具有高 ~ 中压缩性,开挖卸载过程中极易产生回弹变形。

(2)水文地质条件

场地浅部潜水水位埋深为 0.90 m~1.40 m,平均埋深为 1.07 m。常年平均地下水位埋深一般为 0.30 m~1.50 m。

场地揭示的⑦层为上海地区第一承压含水层,其顶板标高为 -37.06 m~-48.56 m。根据实测资料显示,⑦层承压水水头埋深为 4.5 m,据上海区域性资料,此承压水水头呈周期性变化,水头标高一般为 0 m~-8 m 之间。

根据《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)式 11.3.3,按勘探期间实测⑦层承压水水位埋深 4.5 m 及区域观测资料最高水位 3.0 m 进行估算,基坑开挖至 10.54 m 时,基坑底面不存在突涌的危险。

2 施工策划

根据《上海市地铁沿线建筑施工保护地铁技术管理暂行规定》, 各种卸载和加载活动对运营地铁隧道的影响限度必须符合:(1) 地铁结构设施绝对沉降量及水平位移量≤20 mm;(2) 隧道变形曲线的曲率半径 R≥15 000 m;(3)相对弯曲≤1/2500。本工程下方区间隧道顶部覆土厚度在通道范围开挖前为 16.777 m,开挖后最小处剩余 6.235 m,卸荷比例达到 63%,卸荷面积达到 177.19 m×13.15 m,隧道上方挖土卸荷面积和卸荷比例国内外罕见。能否在施工的全过程中确保区间隧道的安全成了本工程能否顺利实施的最大难题。

深基坑开挖过程中,土体卸载必然会引起基坑一定范围内土体的回弹。影响基底位移场的因素虽然众多,但主要受下列因素影响:基坑参数(包括基坑平面尺寸、开挖深度、围护结构形式、插入深度比等)、基坑底部状况(土层性质、是否有桩基、土体的残余应力等)、开挖参数(总卸荷量及比例、每次开挖卸荷量、无支撑暴露时间等)。由于基坑平面尺寸、开挖深度、总卸荷量及比例等参数已经确定,从设计方面也确定了围护结构的形式,并设置了坑内满堂加固和隧道两侧的抗拔桩,因此,只能从施工方面寻求控制隧道隆起的措施。

3 施工技术方案及实施

隧道变形值随上方卸荷量增大而增大,控制隧道上方土体开挖的体积、减少卸荷量,就可以有效控制隧道的隆起量;隧道的变形还与基坑暴露的时间长短有关,基坑暴露的时间越短,基坑及隧道的回弹变形越小。因此,本工程基坑开挖遵循沿隧道纵向“分块、分层、限时施工”的原则,采取了多工作面跳仓施工的方式,同时,在底板浇筑后采取适当的堆载措施。对分块施工造成的底板垂直施工缝增多、防水和钢筋连接等问题,我们通过采取适当的技术措施来解决。

(1)土体分块

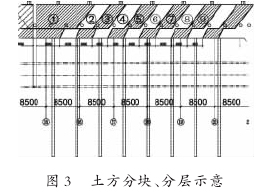

为降低单次卸荷量、缩小卸载的面积,我们将基坑沿纵向按照每 4 m 一块划分成若干小块(首开块为保证开挖作业条件,划分为 6 m),开挖时采取分块开挖的方式,并在短时间内完成结构底板与原有土方的置换,以降低因开挖面积大引起下部土体及隧道产生回弹变形量。

(2)土体分层

由于我们要对划分的每 4 m 块土体进行分层,而支撑竖向布置为 2 道,因此,土层划分共为 2 层。单块开挖时,应按照顺序施工,即:挖除第一层土方→安装钢支撑并施加轴力→挖除第二层土方(图 3)。

(3)限时施工

这是根据制定的分块、分层方案,对每块、每层土方进行详细的工序拆分,组织各种专业施工班组对方案进行学习和交底,必要时进行现场调研,使每个班组熟悉各自的工作内容、工作量、施工方法等各项内容,并根据实际的工程量及机械、人工的实际效率,制定各工序的时间要求,而后严格落实实施。根据本工程的实际工况,我们在施工中共分为:①第一层土开沟槽;②破除隔离桩;③挖运第一层土方;④安装钢支撑;⑤第二层土开沟槽;⑥破除隔离桩;⑦挖运第二层土方;⑧开挖下翻梁沟槽;⑨底板钢筋绑扎;⑩浇筑混凝土。这 10个工序,每 4 m 块土体分层应完成该 10 个工序,其工期必须控制在 31 h 以内。

(4)堆载

工程施工时结构底板每浇筑完成一块,底板混凝土初凝3 h~5 h 后即开始堆载,堆载采用袋装钢砂。堆载量不少于最后一层土体重量,即 4.14 t,具体堆载量视隧道监测数据作相应调整。前一块堆载完成后,才可开挖相邻块。

(5)施工缝处理

对于因纵向分块数量多而引起底板施工缝增多的情况,应采取的下技术措施为:钢筋连接全部采用Ⅰ级辊轧直螺纹接头;端头封模采用免拆除的铁皮网或铁丝网;施工缝防水采用单组份遇水膨胀止水胶和全断面注浆管组合防水。

(6)实施情况

经过施工前科学、周密的组织及详细的技术、质量交底,各个班组能够协调一致、紧密配合,各个工序均能够按照制定的方案快速、优质的完成施工任务,确保了方案的有效实施,并完成了 31 h 的限时施工目标。

4 隧道监测

本工程隧道监测共两项内容:道床垂直位移监测和隧道收敛变形监测。具体做法为,在上行线隧道道床上布设 36 个垂直位移监测点(点距 6 m),编号 SCJ1~ SCJ36;在隧道管片上布设 16 个收敛变形剖面(点距 12 m),编号 SSL1~ SSL16,自基坑开挖开始至底板浇筑完成,对隧道进行每天 1~2 次的全过程监测。从监测结果分析,每小块开挖时,自第二层土方开挖起下部隧道回弹渐趋明显,每小块从开始开挖至底板浇筑完成的施工过程,对其正下方的隧道约引起 1.5 mm~2.0 mm 的垂直回弹量,随着开挖面积的逐渐扩大,相邻块开挖时会对已完成块下方隧道产生一定程度的变形叠加。随着底板上方堆载的完成、底板混凝土强度的逐渐上升和抗拔桩进入抗拔受力状态,隧道变形趋势逐渐变缓。伴随着大面积底板的形成,上部结构荷载的增加,下卧隧道上升趋势消失,并产生有一定量的下沉量而进入荷载调整阶段。底板全部完成时,上部结构完成了约 70%,隧道垂直位移监测与收敛监测均呈相对稳定的状态(图 4、图 5)

5 结语

经过上海市轨道交通 10 号线豫园地下大通道工程的施工实践,通过采取分块、分层、限时施工和堆载等施工技术,顺利地完成了在既有地铁区间隧道上方进行的超大面积基坑工程开挖卸载活动,确保了下卧隧道的结构安全,积累了宝贵经验。

伴随着轨道交通事业的高速发展,该施工技术的成功实施使隧道上方大面积开挖卸载成为可能,同时,对类似工程的设计、施工具有重要的参考价值。