地铁隧道穿越地裂缝施工对既有桥梁影响

摘 要:以西安地铁二号线穿越长安立交和f6地裂缝段为例,利用ABAQUS有限元软件对地铁穿越地裂缝施工对既有桥梁建立三维模型进行模拟分析,并将现场监测数据与数值模拟结果进行对比分析,得出以下结论: 1)地铁穿越地裂缝施工对既有桥梁桥墩具有一定的影响,对第3排桥墩沉降影响明显; 2)地裂缝在短期内对地铁隧道开挖的影响不明显,需对地裂缝处结构进行长期监测。同时,建立了地铁隧道与地裂缝相距不同水平距离的二维模型,通过分析给出了在西安地区临近地裂缝开挖地铁隧道的建议最小设防距离为3倍隧道直径。

关键词: 地铁隧道; 地裂缝; 既有桥梁; 数值模拟

0 引言

随着经济和社会的发展,我国也越来越重视地下铁道的发展,并在北京、广州、深圳、上海等大城市修建了大量地铁,南京、成都、杭州、西安、长沙等城市也在建或者筹建地铁。地铁是位于地下的大型工程,由于受线路线型等因素的影响,因此地铁在修建过程中不可避免地会遭遇各种各样的地质问题,地裂缝就是其中之一。

刘雪梅[1]研究了西安市地裂缝对地铁洞室围岩稳定性影响,将地裂缝作为弱面进行处理,然后以弹塑性理论为依据导出弱面的破坏准则,并以此为基础得出弱面对洞室产生剪切破坏时的最不利角度。吴珍汉等[2]通过现场调查总结分析了青藏铁路沿线地裂缝特征和地裂缝对沿线工程的影响,提出了减轻青藏地裂缝对工程影响的措施。王启耀等[3]从地裂缝的致灾机制入手,分析了公路工程在断裂活动时的破坏原因及具体表现形式,提出了一些相应的整治措施,并就目前公路工程活动断裂防灾减灾需要解决的一些关键问题进行了说明。

此外,为防止地裂缝对建筑物的破坏, 1988年陕西省建设厅制定并颁发了陕西省标准《西安地裂缝场地勘察与工程设计规程》[4],规程规定:任何类型的新建建筑不得跨越主裂缝位置,必须按规定避开主裂缝一定距离。城市土地资源越来越紧缺,同时各种因素也使得规划时不可能完全避开地裂缝,尤其是地铁这样的线状重大工程,其受到本身连续性要求和线路展布的限制,必然会出现临近或者穿越地裂缝的情况,如西安地铁二号线就穿越多条地裂缝。

目前,在地铁隧道尤其是在地裂缝带开挖的地铁隧道施工过程中,对于地裂缝对围岩稳定性影响的监测对比分析比较少,也没有相关规范规定临近地裂缝开挖地铁隧道的建议最小设防距离。因此,本文以西安地铁二号线穿越长安立交和f6地裂缝为例,通过现场监测数据与数值模拟对比,可以进一步了解施工过程中围岩、工序和隧道结构之间的相互作用,指导现场安全施工;同时,通过分析不同水平距离的地铁隧道与地裂缝,给出了在西安地区临近地裂缝开挖地铁隧道的建议最小设防距离。

1 工程概况

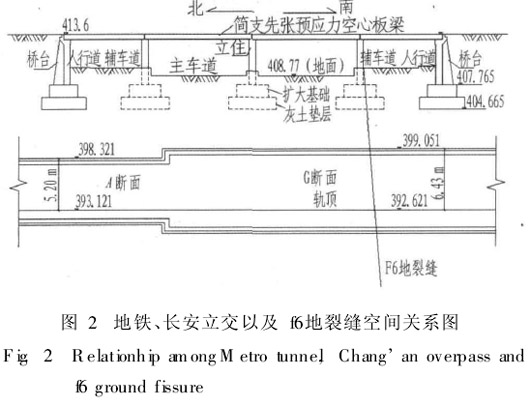

1. 1 地裂缝、长安立交与隧道空间关系

西安地铁二号线草场坡—小寨区间位于西安市南二环长安路立交桥南北,为左右并行的区间隧道,左右线间距13. 0~21. 0m,单洞宽度为6. 28m。该区间线路底板标高389. 18~395. 00m,隧道底板埋深17. 5~24. 6m[5]。

区间内存在f6, f6′2条地裂缝,左洞ZDK16+628. 5~+698. 5和右洞YDK16+629~+704设为地裂缝设防段,对隧道衬砌结构进行加高加宽处理。同时,本段区间隧道在DK16+610~+690段长80m平行下穿长安路立交桥,隧道开挖拱顶距桥梁主跨基础底面为7. 21~7. 94m,地铁、长安立交以及地裂缝的空间关系见图1—2。

1. 2 工程地质概况

场地位于黄土梁洼区,地表分布有厚薄不等的全新统人工填土;其下为上更新统风积新黄土及残积古土壤;第1层古土壤下部在黄土梁区为更新统风积老黄土、残积古土壤及冲积粉质黏土、砂土等;在洼地区为上更新统冲积粉质黏土、砂土及中更新统冲积粉质黏土、砂土等地层[6]。

1. 3 长安立交及f6地裂缝概况

长安立交桥建于1994年,桥面总宽51. 5m(包括护栏),其中2幅机动车道各宽12m, 2幅非机动车道各宽6m。上交四跨简支先张预应力空心板桥,跨径为(10. 2+13. 5+13. 5+10. 2)m,基础为扩大基础,下部采用1. 5m厚3∶7灰土处理。

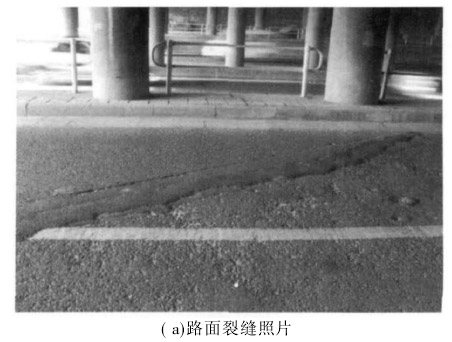

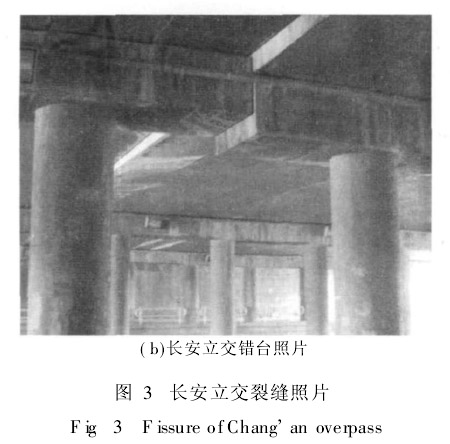

长安立交下发育f6地裂缝,该地裂缝出露于长安立交下,裂缝延伸距离较长,平面展布弯曲。该段总体走向近东西,东侧穿过长安立交后沿NE55~65°方向延伸,进入草场坡村。地裂缝造成地面开裂显著,宽10~20 cm,主裂缝南盘与次裂缝北盘均产生明显下错。立交桥附近路缘及桥下柱基均产生了明显的错动变形,导致上部梁体错台达21 cm,见图3。

f6地裂缝在1990—1999年平均活动速率41mm,最大49. 42mm; 2002—2005年平均活动速率3. 1mm。从地勘结果看,地裂缝两侧岩土物理力学性质总体上有较明显的差别: f6地裂缝北盘土壤含水量为19. 2%,南盘为26. 1%,两者相比南盘含水量增大了7%;北盘压缩系数为0. 22MPa-1,南盘为0. 35MPa-1,干密度均为14.9kN/m3;抗剪强度C值差别不大, φ值提高了约10°[2]。

1. 4 设计概况

下穿长安立交和f6地裂缝地铁区间隧道设计有A型和G型2种不同结构类型,A型断面对应一般情况,G型断面对应地铁隧道通过f6地裂缝加高加宽段,具体参数见图4。

采用复合式衬砌,初期支护采用喷射混凝土、钢筋网、格栅钢架及砂浆锚杆。隧道开挖后立即喷C25早强混凝土,厚度50mm。超前支护采用壁厚3. 5mm,长度为3m的φ42普通钢管,沿拱部150°范围内环向布设,环向间距0. 3m,纵向间距1. 5m,注水泥-水玻璃双液浆,过长安立交桥段加密为拱部及边墙布设,环向间距0. 25m。初期支护采用250mm厚C25早强喷射混凝土,全断面支护。格栅钢架间距0. 75m,过长安立交桥段间距为0. 5m。二次衬砌为C30防水钢筋混凝土,厚350mm。

1. 5 隧道施工进度

该段隧道的开挖利用竖井空间,从竖井横通道开始向南掘进。在DK16+607里程处,分别在长安立交东西两侧距隧道中线32m的地方设置2座竖井。竖井横通道贯通后,再从南北2个方向进行地铁隧道掘进。2008年4月,利用横通道的空间施工过长安立交桥长管棚。2008年5月初长管棚施工完毕,开始主洞的掘进,采用台阶法施工,上台阶留核心土,人工风钻开挖,台阶长度为8m。左洞先于右洞一天开挖,掌子面超前右洞2m左右, 6月12日后右洞开挖加快,掌子面接近并在DK16+632超过了左洞,此后右洞掌子面基本保持4m左右的超前距离。左、右洞掌子面分别于6月30日和6月25日通过f6地裂缝,开挖后地裂缝出露宽度1mm,两侧地质未见明显差别,掌子面有渗水现象。7月8日,由于长安立交南侧排水暗涵围堰施工,隧道停止掘进,此时右洞全断面已通过了南侧桥台,掌子面里程为DK16+672. 1,左洞上台阶里程为DK16+665.5,也通过了南侧桥台,左洞下台阶里程为DK16+657.0,未通过南桥台。施工期间两洞平均速度为1.7m/d。

2 三维模型的建立

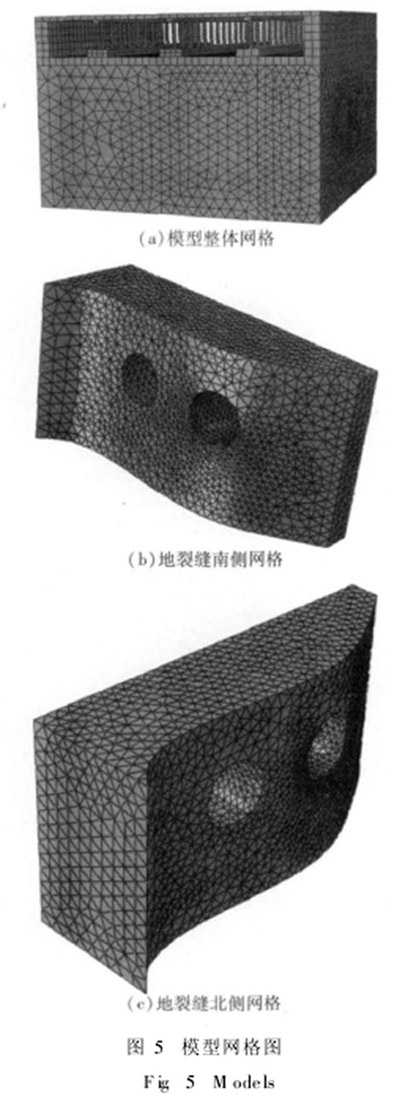

2. 1 模型边界的确定

根据现场实际情况,采用三维模型模拟。用三维模型将产生大量单元,计算耗时,硬件要求较高。为尽量减少单元数目,节省计算时间,尽量减小模拟范围,最终模型边界南北方向以桥台为界,东西方向以桥基础为界,底部至隧道以下12. 32m。在此范围内,地铁隧道共有A型和G型2种断面型式,由北向南前11m为普通的A型断面,其余为加高加宽的G型断面。在不影响计算精度的条件下,可以对模型进行适当的简化以方便建模和计算,因此,在模型中地铁隧道全部采用G型断面设计参数。

如图5所示,在模型中对长安立交桥进行了一定的简化。将长安立交上部梁体和桥面铺装设为整体,厚度取0. 8m,盖梁高度0. 6m,宽1. 2m,桥基础厚度取1. 5m,宽度取4m,桥台则取2. 6m计算,桥墩按实际直径0. 8m。最终模型宽48. 84m,长50. 92m,高(加上长安立交)37. 2m。

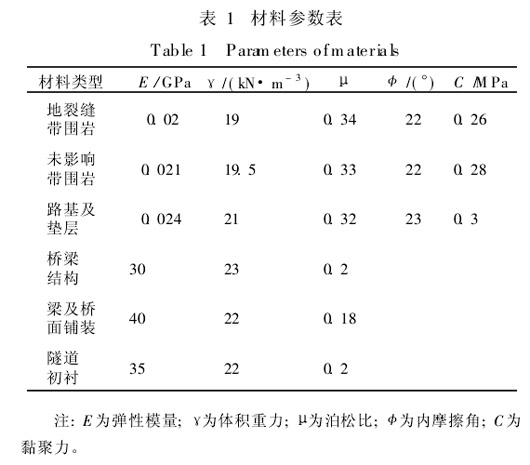

2. 2 模型参数选取

对地裂缝的模拟采用的是降低参数的方法,由地裂缝向南北两侧各延伸5m的范围内采用比一般围岩较低的参数,根据地勘资料,模拟范围内围岩级别为(九)级或v级。各部分具体材料参数见表1。

3 数值模拟与实测数据的对比

将数值模拟结果和实测数据进行对比,一方面可以验证数值模拟的正确性,另一方面通过正确的数值模拟结果可以更进一步分析在隧道开挖过程中围岩的变化情况和施工对上部立交桥的影响。

3. 1 地表沉降数据对比

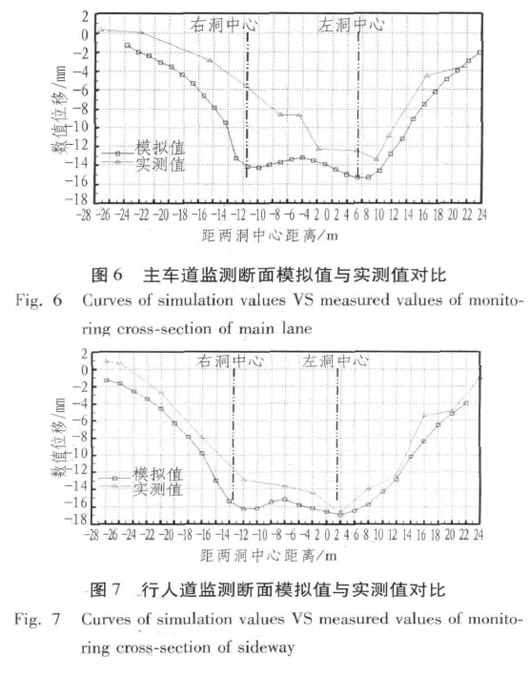

在模型中选取和工程现场行车道、行人道2个沉降监测断面相对应位置的节点,输出其竖向位移,并和实测沉降数据共同绘制于图形中,图6, 7分别为主车道、行人道实测沉降和模拟沉降对比曲线。

由图6, 7可以看出:模拟沉降值比实测值偏大一些,但从沉降规律看,模拟和实测是一致的;在模拟沉降曲线和实测沉降曲线中,距两洞中心等距的位置都是左洞侧地表沉降稍大于右洞侧地表沉降;从模拟沉降曲线上看,沉降槽呈双峰形式,两洞各自中心处沉降最大,中部有所减小,左洞中心处的沉降值比右洞中心处沉降值大2mm;在实测地表沉降曲线中,由于实际测点最小间距为1. 7m,大部分为3m,无法反映较小间距内的地表沉降差异,因此曲线呈单峰形式。

3. 2 桥墩沉降数据对比

图8—10为由北向南3排桥墩沉降监测值和模拟值对比曲线图。

从图8—10看出:第1排桥墩监测断面的实测值和模拟值都是沿两洞中心对称分布,左右洞基本是同时通过第1排桥墩监测断面的,因此其沉降也呈对称分布;第2排桥墩和第3排桥墩监测断面的沉降曲线则是左洞侧沉降大于右洞测沉降,第2排桥墩和第3排桥墩位于地裂缝附近,第2排桥墩距地裂缝约5m,而第3排桥墩则横跨地裂缝,地裂缝两侧的破碎地质在隧道开挖时产生更大的沉降。

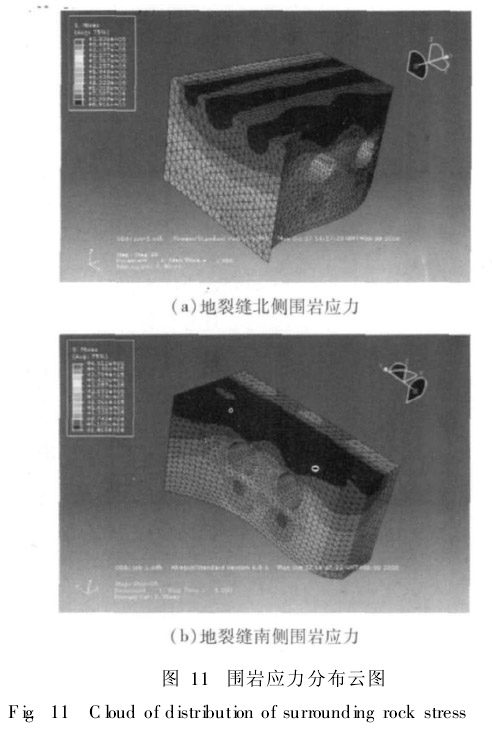

图11为围岩应力分布云图。从模拟结果看出:在围岩应力方面,开挖时隧道上下台阶结合处的围岩应力较集中,随着隧道支护的施作和距离掌子面越远,应力集中趋于和缓;随着掌子面的推进,在掌子面仰拱下方约6m的范围内围岩应力增大较快,并随着掌子面的推进而移动;因此,在施工中,为确保初期支护连接处的质量,应及时施作临时仰拱及将衬砌施作成环。地裂缝南北两侧围岩应力分布无明显差别。

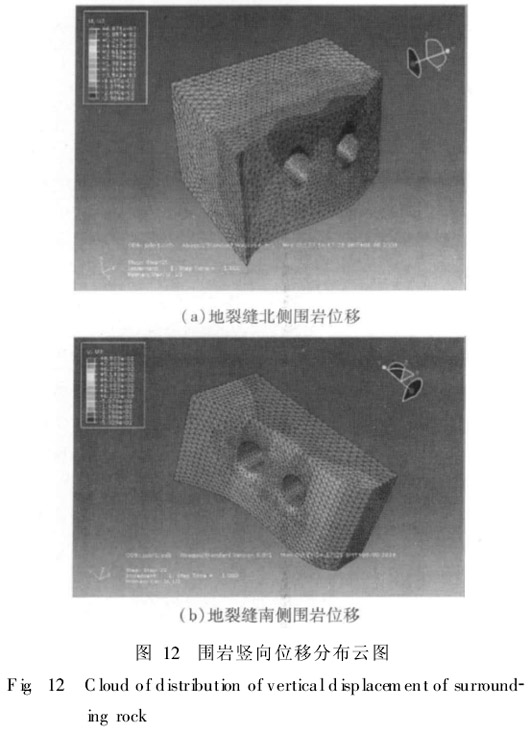

图12为围岩竖向位移云图。从图中可以看出:由于隧道的开挖,在掌子面上方形成了一个沉降区,在离地裂缝地址破碎区较远处的围岩,该沉降区各自独立,并且没有达到地表;在掌子面进入地裂缝破碎带后,左右洞拱顶沉降区逐渐扩大达到地表并在两洞中心处交会形成一个较大的沉降范围,最大沉降发生在拱顶部位,最大值为35mm。

隧道底部围岩的竖向变形规律和上述规律基本相同,只是方向相反,隧道底部围岩不是沉降而是向上隆起。数值上,隧道底部围岩的隆起要大于隧道顶部围岩的沉降,围岩隆起的最大值为5. 1mm。

4 近地裂缝隧道开挖设防距离

西安地区发育有10余条地裂缝,在进行房屋、交通等建设时要充分考虑地裂缝的影响,能避让的尽量避让,不能避让的要采取有效措施。西安地铁二号线穿越或者临近多条地裂缝,地裂缝的存在势必对控制地表沉降产生不利影响;因此,研究地裂缝带与隧道的距离大小和地表沉降之间的关系,控制岩土体变形,指导施工是十分必要的。

4. 1 模型建立

为了给西安在建或者规划中的地铁穿越或者临近地裂缝施工提供参考,综合考虑了西安地区和西安地铁沿线10余条地裂缝概况和地铁设计概况,地裂缝倾角最终取80°,地裂缝带影响宽度5m,地铁隧道埋深8. 5m,模拟隧道与地裂缝分别相距0D,1D,1.5D,2D和2.5D(D为隧道直径)时隧道的开挖。

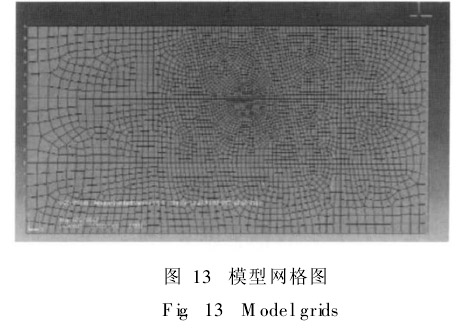

模型高度取35m,宽度取70m,边界条件为左右两侧约束水平位移,底边约束竖向位移,顶部无约束,围岩采用实体单元,隧道衬砌采用梁单元,模型网格图见图13,模拟开挖方式为上下台阶法,对开挖采用应力释放法,开挖后释放40%,之后施作衬砌,释放100%。

4. 2 水平位移

从模拟结果可以看出:地裂缝与隧道距离为0D时,隧道两侧(1~2)D范围内存在沿隧道中心线基本对称的松动区,并沿地裂缝向上延伸至地表;地裂缝与隧道距离为1D时,松动区未延伸至地表,分布在隧道两侧并且靠近地裂缝一侧松动区大于另一侧;地裂缝与隧道距离大于1D时,对围岩水平位移影响不大。

4. 3 地表沉降

图14为5种情况下地表沉降模拟数据绘制曲线。

从模拟结果来看:

1)由于地裂缝的影响,沉降槽向地裂缝倾斜方向偏移。隧道中心与地裂缝水平距离为0D时,地表沉降峰值点由隧道中心处偏向左方,即向地裂缝倾斜方向偏移了近4m;隧道中心与地裂缝水平距离为1D时,地表沉降峰值点也向左偏移了1m左右;隧道中心与地裂缝水平距离大于1. 5D时,地表沉降峰值点位于隧道正上方,几乎不受地裂缝影响。

2)从沉降值来看,隧道中心与地裂缝水平距离在1. 5D以内时,地裂缝对地表沉降的影响较大;相距0D时,最大地表沉降达55mm; 1D时最大沉降35mm;相距1. 5D,2D,2.5D时最大地表沉降分别为31,28, 26mm;当隧道中心与地裂缝水平距离从1. 5D增大到2.5D时,地表沉降只增加了5mm。

4. 4 最小设防距离

数值模拟结果表明:隧道中心与地裂缝水平距离≥2. 5D时,隧道开挖后最大地表沉降小于一般规定(如北京、深圳)所要求的30mm极限。由此,笔者给出在西安地区临近地裂缝开挖地铁隧道的建议最小设防距离为3D,隧道中心与地裂缝水平距离小于3D时应采取相应措施控制地表沉降,防止隧道开挖引起过大沉降危害临近建(构)筑物。

5 结论与讨论

在实测数据分析的基础上,通过采用ABAQUS有限元软件建立三维模型,进一步分析了地铁隧道开挖过程中围岩位移和应力的变化情况以及开挖对上部长安立交的影响,得出以下规律:

1)地裂缝对长安立交第3排桥墩沉降影响明显。f6地裂缝从左洞洞顶位置穿过主车道地表沉降监测断面和长安立交第3排桥墩,地裂缝带围岩破碎强度低,使得第3排桥墩和主车道监测断面的沉降较其他桥墩和监测断面大。通过和有关规范中对简支梁桥沉降、差异沉降允许值的对比,认为长安立交在隧道施工期间是安全的,满足使用要求。

2)地裂缝在短期内对地铁隧道开挖的影响不明显。根据监测数据和数值模拟结果,地裂缝两侧地层变形规律是一致的,地裂缝两侧地质情况虽有不同,但对施工无明显的影响。地裂缝两侧错台移动的速率小,在施工期内是可以忽略的,地裂缝运动对地铁的影响是长期的,要在运营阶段才会出现。

3)在西安地区临近地裂缝开挖地铁隧道的建议最小设防距离为3D。

由于岩土材料和工程地质的复杂性,数值模拟分析时极难选取合适的参数来反映现场实际,在本文的模拟中未考虑水的作用,实际上水对隧道工程的影响(尤其是在黄土地区)是非常大的,这些都有待于进一步研究和讨论。

参考文献(References):

[1] 刘雪梅,陈奎,邵明成.西安市地裂缝对地铁洞室围岩稳定性影响的研究[J].城市勘测, 2005(3): 60-63.

[2] 吴珍汉,胡道功,吴中海,等.青藏铁路沿线的地裂缝及工程影响[J].现代地质, 2005(2): 165-175. (WU Zhenhan, HU Daogong, WU Zhongha,i eta. l Surface fractures and their hazard effects on engineering construction along the Golmud-Lhasa Railway across the Tibetan Plateau[J].Geo-science, 2005(2): 165-175. ( in Chinese))

[3] 王启耀,蒋臻蔚,彭建兵.全新活动断裂和地裂缝对公路工程的影响及对策[ J].公路, 2006 (2): 104 - 108.(WANG Qiyao, JIANG Zhenwe,i PENG Jianbing. Influence of recently active fault and ground rupture on highway engineering and prevention and cure measures[ J]. Highway,2006(2): 104-108. ( in Chinese))

[4] 陕西省建设厅.DBJ 24-6-88 西安地裂缝场地勘察与工程设计规程:试行[S].陕西:陕西省建设厅, 1988.

[5] 中铁第一勘察设计院集团有限公司.西安市地铁二号线铁路北客站至长延堡段施工图设计[R].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司, 2007.

[6] 中国有色金属工业西安勘察设计研究院.西安市城市快速轨道交通二号线一期工程详细勘察阶段草场坡—小寨区间岩土工程勘察报告[R].西安:中国有色金属工业西安勘察设计研究院, 2007.

[7] 李强,王明年,李德才,等.地铁车站暗挖隧道施工对既有桩基的影响[J].岩石力学与工程学报, 2006, 25(1): 184-190. (LIQiang, WANGMingnian, LIDeca, i eta. l Effects of subsurface construction of Metro station tunnel on existing pile foundation[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2006, 25(1): 184-190. ( in Chinese))

[8] 吴波,刘维宁,索晓明,等.地铁施工近邻桥基加固效果三维数值分析[J].铁道工程学报, 2005, 89(5): 48-52.(WU Bo, LIU Weining, SUO Xiaoming, et a.l Research on the reinforcing effect of adjacent short pile bridge foundation inMetro station construction[ J]. Journal of Railway Engineering Society, 2005, 89(5): 48-52. ( in Chinese))

[9] 卿伟宸,廖红建,钱春宇.地下隧道施工对相邻建筑物及地表沉降的影响[J].地下空间与工程学报, 2005, 6(1):960-963. (QING Weichen, LIAOHongjian,QIAN Chunyu. The effect construction on the settlements of adjacent building and earth surfaces of underground tunnel[ J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2005, 6(1): 960-963. ( in Chinese))