浅析地铁隧道穿越F3地裂缝的施工

摘 要:本文介绍西安市地铁一号线劳动路站~玉祥门站区间浅埋暗挖黄土隧道穿越F3地裂缝段施工方法及采取的措施,隧道F3地裂缝段施工中采用了超前降水、超前小导管注浆固结地层、监控量测以及台阶法与CRD法转换技术,成功地解决了浅埋暗挖黄土区间隧道穿越F3地裂缝的施工技术难题。

关键词:浅埋暗挖;地铁隧道;F3地裂缝;施工技术

1 工程概况

西安市地铁一号线劳动路站~玉祥门站区间暗挖隧道沿大庆路天朗城市绿化林带敷设, 线间距为13.0m,隧道为两单洞结构,设计线路里程范围为DK16+684.0~DK17+404.3,线路全长720.3m。隧道拱顶埋深6~10m,地下水位8~10m,隧道分别在ZDK16+740.73~ZDK16+885.736及YDK16+734.107~YDK16+879.112段穿越F3地裂缝。区间采用矿山法施工。

2 主要施工方法

根据本工程地质情况,结合F3地裂缝分布情况,本区间F3地裂缝一般变形缝段采用上下台阶并预留核心土法施工,F3地裂缝特殊变形缝段采用CRD工法施工,其施工工序见图1、2。

2.1 台阶法施工

2.1.1 上台阶施工

为减少开挖对围岩的扰动,上台阶采用人工风镐开挖,先开挖拱部环型,留核心土,待拱部支护结构完成后开挖核心土。台阶长度4.0~5.0m,开挖土方人工装车翻运至下台阶。隧道上台阶开挖循环进尺为0.5m,开挖完成后,立即进行初期支护作业。

2.1.2 下台阶开挖及支护

下台阶采用人工配合机械开挖,开挖机械选用DH55—V小型挖掘机。开挖施工时,机械开挖中央土体,两侧轮廓预留30~50cm人工开挖、修整,保证开挖轮廓线圆顺,减少对土体的扰动。

隧道下台阶开挖循环进尺为0.5m,开挖完成后,立即进行支护作业,封闭成环。在开挖施工时,不得超循环进尺开挖,以保证施工安全。

2.2 CRD法施工

采用CRD法开挖时,分4部开挖,各导坑均采用人工风镐开挖,开挖土方人工装车翻运至下导坑,各掌子面错开3~5m。每部开挖后支护临时仰拱、临时侧墙及时封闭成环,每循环开挖进尺控制在0.5m内。在两侧墙设置L=3.0m,Ф 42@0.3m(环)*1.5m(纵)的注浆锚管,并在每个导洞两脚各设2根L=3.0m,Ф 42锁脚锚管。所有锚管尾部均与钢拱架焊接牢固,并及时压注水泥浆,以便增强初支与围岩的整体性,从而扩大隧道支护的有效作用半径。

3 隧道支护结构

3.1 支护参数

区间隧道F3地裂缝段初期支护采用喷锚构筑法施工,支护参数如下:

超前注浆小导管:根据设计情况,本工程小导管采用ф42mm普通钢管、壁厚3.5mm,L=3m,环向间距0.3m,纵向间距1.5m,设于拱部150°范围内,外插角10°。

3.2 支护施工

3.2.1 超前注浆小导管

小导管采用XY—100型液压钻机成孔,之后采用凿岩机推管入孔。小导管内注入水泥—水玻璃双液浆,水灰比为0.6~0.8,水玻璃玻美度为20~25Be’,双液浆体积比为1:1。注浆压力为1.2MPa。

3.2.2 格栅钢架

钢架分段在洞外加工,洞内拼装,为防止拱脚下沉,在两侧各设2根锁脚锚管,锚管长3.0m。钢架设置间距为0.5m。环向采用ф22mm钢筋、间距50cm连接成整体。

3.2.3 喷混凝土

喷混凝土采用湿喷工艺,多次复喷至设计厚度。混凝土洞外拌制,经竖井串桶下到料车内运至施工点,喷射作业采用TK—961湿喷机。

4 隧道施工关键技术

区间暗挖隧道F3地裂缝段穿越地层主要为第四系全新统人工填土、上更新统风积新黄土、残积古土壤;上更新统及中更新统冲积粉质粘土、砂类土等地层,地层软弱。场地地下管网密集,地下管线种类繁多,其中纵向10条、横向12条,分布复杂,对施工影响较大。区间隧道正上方有公交调度站、垃圾站和公共卫生间等。施工中采用了超前降水、超前小导管注浆固结地层、监控量测以及台阶法与CRD法转换技术,保证结构物安全和施工顺利的关键技术。

4.1 超前降水

区间隧道位于地下水位以下,开挖后大量地下水涌入隧道内,给施工带来很大影响,同时由于地下水的作用,粘土层在地下水的作用下软化,水量大时成流塑状,造成拱脚下沉、两侧涌泥,支护结构下沉,施工极为困难。为保证施工安全,根据现场实际情况,结合地质情况,经研究决定采用超前降水措施,成功地解决了地下水对施工的影响问题。

根据暗挖区间F3地裂缝段的地质情况、地下水位埋深、水位降深要求、区间结构特点和施工特点,结合计算结果和以往工程经验,拟在线路F3地裂缝段布置降水井16口。降水井中心距结构外边缘不小于3.5m,井深30.0m,井直径50cm,井间距约20.0m。实际采用的泵型应根据隧道内水位及出水量确定,刚开始降水时涌水量比较大,可通过适当增加泵量来调节,待抽水进入稳定期,涌水量减小后,可换用较小流量的水泵。

超前降水在全部区间隧道内采用,降水效果明显,基本保证拱脚至隧道底部以上处于少水状态,改善了施工条件,保证围岩稳定。

4.2 超前注浆固结地层

因区间隧道F3地裂缝段穿越地层为新黄土、古土壤及砂类土等地层,地下水丰富。设计采用ф42mm超前小导管注浆固结地层,封堵地下水。小导管长3.0m,布置在开挖轮廓线外拱部1500范围内,纵向间距1.5m。注浆作业采用KBY—50/70及HFV—5D双液注浆机注浆,注浆压力控制在0.8~1.2MPa,注浆作业由下向上后退施工,两侧分别向中间进行,最后完成拱顶注浆。

采用上述注浆后,在开挖时围岩稳定,没有产生坍塌或大变形情况,注浆效果明显。注浆用水泥—水玻璃双液浆,配合比经试验确定,其凝结时间、固结强度必须达设计要求,达到固结岩体、提高岩体稳定能力及防水止水的效果。

4.3 监控量测技术

地铁区间隧道埋深浅,隧道施工对周围扰动较大,特别是地表沉降对地表路面行车以及道路两侧管线影响很大。为减少施工影响,施工中必须进行施工监测工作,信息化施工;同时,监测信息能及时了解围岩稳定情况,支护结构变形情况,及时修改施工参数及支护参数,切实保证施工安全。

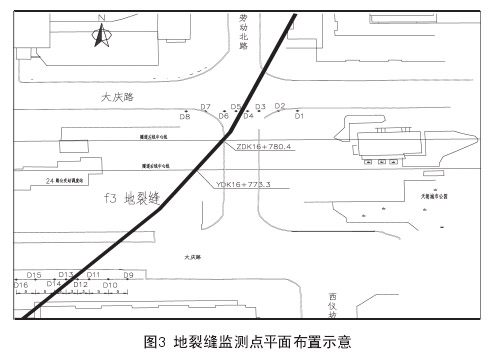

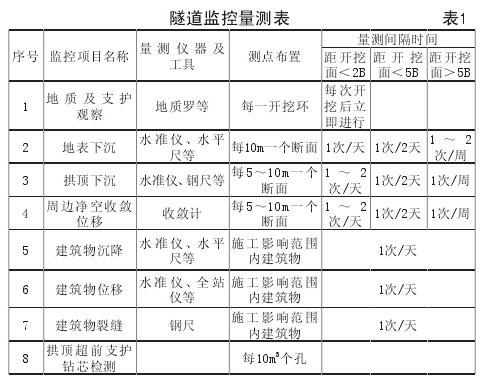

地裂缝与隧道中线于ZDK16+780.4和YDK16+773.3相交,隧道开挖前,采取超前降水措施降低地下水位后,隧道上部和标准断面一样布置监测点,同时在地裂缝两侧埋设地表监测点,针对地裂缝的自身活动情况,沿地裂缝在隧道南北两侧距隧道影响范围外,各布置8个监测点,编号D1、D2、D3、……D16。D1至D8间距依次为5m、5m、3m、3m、3m、5m、5m,D4和D5距地裂缝均为1.5m。D9至D16等8个点布置在隧道南侧,间距与北侧点相同,监测点平面布置图见图3,测出其初始值,再进行开挖。施工监测主要进行地表沉降监测、隧道拱顶下沉、净空收敛、支护结构变形、支护内力等,监测项目及频率等详见下表1。监测工作严格按照规范要求布设监测断面,按要求频率进行日常监测工作,对监测信息及时分析整理,指导施工。

4.4 台阶法与CRD法的工序转换

隧道开挖方法的合理转换,是隧道开挖作业安全的一个重要因素,在接近开挖方法变换里程时,应提前计划,确定合理的临时支撑参数。转换时应不减弱设计支撑参数。

本区间隧道F3地裂缝范围内分别为新黄土、古土壤及粉质粘土,围岩分级为Ⅵ级,设计F3地裂缝一般变形缝段采用上下台阶并预留核心土法施工,F3地裂缝特殊变形缝段采用CRD法施工。采用CRD法施工的开挖断面较台阶法施工断面大,CRD法施工时设置临时支撑。由上下台阶法转入CRD法施工时,中部增设临时纵、横支撑。由CRD法转入上下台阶法施工时,取消临时纵、横支撑,根据围岩量测结果尽早拆除CRD法施工时所设横撑,以免影响上下台阶法施工进度。

在施工中有小断面向大断面逐渐变化,同时有大断面向小断面的突然变化。施工中遵循“小分块、短台阶、早成环、环套环”的原则,做到施工工序合理、结构衔接合理。

采用台阶法开挖跨度逐渐变大的特殊变形缝段,采用封闭掌子面,而后重新挂洞门开小导洞分块施工的工艺。

5 结语

在西安市地铁一号线劳动路站~玉祥门站区间暗挖隧道F3地裂缝段施工中,一般变形缝所采用的上下台阶并预留核心土施工工法及特殊变形缝所采用的CRD工法,保证了隧道F3地裂缝段施工的顺利进行。现该区间隧道已全部完成,施工进度、施工质量均得到地铁公司的好评,取得的这些经验可为今后类似工程借鉴。