(1)车站主体结构及附属结构基坑范围内均采用双轴搅拌桩加固,地面下10m至坑底以下3m范围内强加固,地面下1m至10m范围内弱加固。加固后强加固区的土体28d无侧限抗压强度qu不小于1.oMPa,强加固区水泥掺量参考值为13%;加固区上部 被 搅 动 的 土 体28d无 侧 限 抗 压 强 度qu不 小 于0.3MPa,水泥掺量不小于7%,水灰比参考值为0.5。

(2)端头井坑内三轴搅拌桩加固,坑底至其以下5m范围内强加固,地面下1m至坑底弱加固;换乘段坑内三轴搅拌桩加固,下二层板底至坑底以下3m范围内强加固,地面下1m至二层板底处弱加固。

3.4 开挖原则

基坑土方开挖应严格按照“时空效应”理论,分层、分段开挖,要求做到随挖随撑,并按规定及时施加支撑预应力;做好基坑排水,缩短土坑暴露时间。土方开挖时,每小段长度一般不超过3m,开挖和钢支撑安装控制在16h内完成。

3.5 降水方案

(1)基坑降水以真空井点降水为主,排水沟明排为辅。

(2)在基坑内设真空井点降水,井点间距约15m。基坑开挖前半个月必须进行场地降水,将地下水位降至基坑开挖面以下1.0m,开挖至基底时,也必须保证地下水位降至基坑地面以下1.0m。降水过程应伴随主体结构施工过程的始终,待顶板覆土后封闭降水井点管,灌注微膨胀混凝土,并加焊钢板封闭。

(3)基坑开挖过程中,应做好基坑内的排水工作,如在雨季施工,必须准备足够的抽水设备,并做好基坑外的排水、截水工作。基坑开挖过程中根据具体情况在基坑内设置排水沟,在排水沟中每隔20m左右设一个直径为0.8m的集水井。基坑边开挖边加深排水沟和集水井,保持沟底低于基坑底不小于0.5m,集水井低于沟底不小于0.5m,井内水应随集随排;为防止地表水流入基坑,在基坑开挖轮廓线外侧0.5m左右设截水沟,每隔20~30m左右设一个集水井。

(4)基坑内排水沟在施工垫层前应分段用粘土回填,以免地下水在沟内流动破坏地基土体。

(5)车站1-13轴~1-19轴标准段与换乘段局部区域存在承压水,施工时应采取降压措施,确保基坑抗承压水稳定性。

车站基坑监测内容包括:地面沉降监测;周边建筑物变形监测;围护结构水平与垂直位移监测;支撑轴力监测;地下管线变形监测;坑底隆起监测;地下水位监测;支撑立柱隆沉监测。

4 方案探讨

4.1 关于基坑围护问题

(1)车站主体围护结构采用地下连续墙,第1道支撑采用钢筋混凝土支撑,其余采用钢支撑,设计方案合理可行,充分考虑东街口车站周边环境影响因素和基坑开挖后基坑周边土体对围护结构的受力影响因素。相对于钢支撑节点而言,采用钢筋混凝土支撑更有利于支撑结构可能受到的纵向拉力或压力,借鉴了北京、上海等地对基坑围护结构第1道支撑强制性采用钢筋混凝土结构的经验做法。鉴于东街口车站与周边已有建筑物间距较小,在基坑围护结构设计、基坑稳定验算时应考虑邻近建筑物的附加荷载影响,建议对房屋附加荷载的取值原则进行明确。

(2)钢筋混凝土支撑纵向间隔约9m,钢支撑纵向间隔约3m,钢支撑纵向间隔偏小,不利于基坑土方开挖。在保证基坑围护结构稳定的前提下,可考虑钢支撑的水平间距按疏密结合原则进行布置,且尽量与第1道钢筋混凝土支撑上下对齐,以利于基坑出土。斜支撑、钢支撑接头详细节点大样应完善,端部节点大样宜尽量统一,并应有防脱落装置;细化围檩与地下连续墙连接、格构柱与钢支撑连接、钢立柱顶部构造等节点大样,以确保支撑牢靠稳定。

4.2 关于基坑加固问题

(1)在软土地区的基坑工程中,为增强基坑支护体系的稳定性、控制基坑的变形、给现场施工和土方开挖创造条件,进行适当的基坑土体加固是必须的,也有利于周边环境保护。从地基加固设计方案看,本车站流塑状淤泥层较厚,为避免开挖时纵坡的滑塌,车站和附属坑底搅拌桩采用抽条加固是可行合适的,但坑底加固体量总体偏大,可考虑结合地下连续墙围护结构和支撑体系设计对加固方案进行优化,端头井和换乘段坑内有条件的地方尽量改用双轴搅拌桩加固。若围护结构、支撑体系设计计算有富裕量,加固是以防止开挖时纵坡失稳为主,可考虑采用间隔6m加固3m或采用格栅加固。

(2)从加固防水效果来看,旋喷桩质量相比于搅拌桩更难控制,为防止SMW工法桩与车站主体地下连续墙相接口处渗水,可考虑将旋喷桩加固改为双轴搅拌桩加固。另外,地基加固土体28d无侧限抗压强度设计指标qu不小于1.0MPa偏高,地基加固水泥掺量也应根据试验确定。

4.3 关于地下水控制问题[2]

(1)地下水控制与基坑工程的安全以及周边环境的保护都密切相关。基坑工程中的地下水控制应根据场地水文地质条件、基坑开挖深度以及周边环境情况等综合考虑确定。本车站基坑内降水采用上海地区通用的真空井点降水方式,不适合福州地区地质条件要求,建议进行降水效果试验,根据降水效果合理设置降水方案。本车站坑内降水可考虑采用以集水井明排疏干为主的地下水控制处理方式,渗透系数较大的地层宜采用坑内管井降水。

(2)关于承压水的处理,应结合具体的环境条件和水文条件慎重处理。由于车站基坑范围内局部区域存在⑺-j中砂层承压水,土方开挖过程可能发生突涌现象而影响车站周边环境,该部位应核实层底标高,并考虑采用隔水处理方式。设计要求施工时采取降压措施,应“按需降压、动态降压”,结合周边建筑的基础情况,根据水头埋深以及基坑开挖深度进行估算,确定在基坑开挖到什么深度时开始降压、降深达到多少时可以满足基底抗突涌稳定性要求,并通过水位观测井及时反映降压效果,调控降压出水量,以减少对车站周边环境的影响。

4.4 关于基坑监测问题[3]

(1)由于地质条件、环境条件、荷载条件、施工条件和外界其他因素的复杂影响,基坑工程开挖实施过程中的不确定因素很多,而基坑工程的设计计算理论还不完善。因此利用监测信息及时掌握基坑围护结构、周边环境变化程度和发展趋势,有利于及时采取措施应对异常情况,防止事故发生。城市轨道交通工程监测应包括施工监测及第三方监测。

(2)基坑监测对象主要为自身围护结构和基坑周边环境。本车站环境条件复杂,基坑设计大部分确定为一级基坑保护等级,对基坑变形要求较高是合适的,监测内容可考虑增加坑外土体分层沉降监测。

(3)基坑开挖过程中应加强对周边建筑的监测,利用监测数据指导施工。为有效指导施工,应根据基坑变形的限值、周边环境的承受能力以及工程经验,具体分析综合确定合适的警戒值(即报警值),避免无端报警。加强钢支撑检查,发现松弛应及时顶紧,以控制好变形。

4.5 关于基坑开挖问题[4]

(1)基坑工程是支护结构施工、降水以及基坑开挖的系统工程,基坑开挖对基坑周边环境的影响、甚至基坑工程的安全都非常重要。“及时支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”,是深基坑工程设计与施工的实践经验总结,也是基坑开挖应遵循的一条原则。本车站设计所确定的开挖原则是合适的,施工过程应严格执行。

(2)基坑开挖过程中必然会出现临时土坡,应重视其坡体稳定性。在基坑开挖过程中应控制临时土坡的高差和坡度,对因为基坑分块实施需要保留时间较长的临时边坡,应根据其具体情况设置护坡面层,并做好坡体的降排水工作。设计应考虑增加车站基坑内土方开挖时纵向土坡稳定的设计要求,补充支撑和临时立柱系统等重要构件承载力及稳定性计算分析。

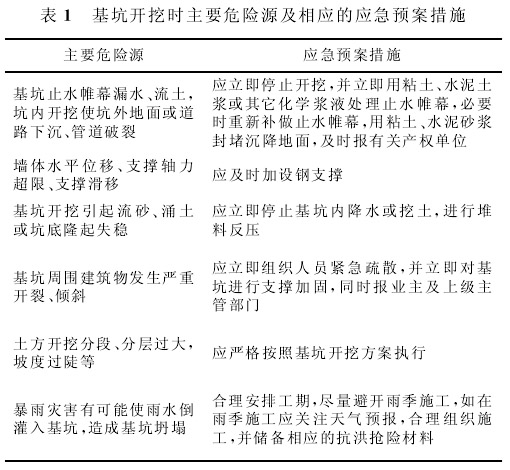

(3)基坑施工中危险源较多,基坑开挖前应补充有针对性和可操作性的风险控制措施或应急预案,预计事故发生的可能性,做好基坑抢险加固的准备工作。表1所列为基坑开挖时主要危险源及相应的应急预案措施,仅供参考。

5 结束语

基坑工程的最基本作用是为了给地下工程的顺利施工创造条件,安全可靠、技术可行、施工便利、经济合理、可持续发展是基坑设计的基本技术要求,因此车站基坑设计方案应根据工程地质与水文地质条件、环境条件、施工条件以及车站使用要求、车站基坑规模等设计条件,通过技术与经济性综合比较确定。

参考文献

[1]上海市隧道工程轨道交通设计研究院.福州市轨道交通1号线东街口车站基坑设计文件[Z].

[2]刘国彬,王卫东 主编.基坑工程手册(第二版)[M].中国建筑工业出版社.2009.

[3]GB50497-2002,建筑基坑工程检测技术规范[S].

[4]福建省住房和城乡建设厅.闽建建[2010]41号,福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定[Z].