基坑降水开挖对邻近群桩的影响及对策

摘 要:以武汉地铁2号线循礼门车站下穿轻轨桥墩段为依托,采用考虑流固耦合作用的三维数值模拟方法探讨了深基坑降水开挖对邻近桩基的影响规律,并对几种措施的位移控制效果进行了分析;然后着重论述了被动区加固参数对桩基位移的影响.结果表明:通过优化降水方案来控制邻近桩基变形的效果比较明显;隔离桩、主动区加固和被动区加固都能一定程度地抑制桩基的水平位移,相比而言,被动区加固的效果更佳;被动区加固深度存在临界范围,加固体所在深度与最大水平位移出现的深度一致为宜.

关键词:基坑;群桩;隔离桩;主动区加固;被动区加固;控制效果

深基坑的开挖卸载必然导致坑周地表沉降和地层移动,对周围既有构筑物产生影响甚至导致破坏.对于既有桩基而言,基坑降水开挖引起的水平地层位移的影响往往更为显著,可能在桩身内产生过大的挠曲和弯矩,进而使上部结构功能失效;所以,探讨基坑降水开挖对邻近桩基的影响规律,寻求可行的变形控制对策是很有意义的.目前,已有学者采用试验[1-3]和理论分析[4-8]的方法针对该问题开展了大量的研究工作.但当边界条件复杂、地层变化多样或地下水丰富时,试验方法及理论方法并不能胜任,更快捷有效的方法是数值模拟的方法.然而目前的模拟工作[9-10]只是侧重于分析基坑开挖对邻近桩基的影响规律,没有考虑基坑降水及开挖过程中地下水与土体的流固耦合作用.针对各种工程加固措施(如隔离桩、主动区加固、被动区加固等)对邻近桩基的变形控制效果及控制规律的研究还极为少见.

本文依托武汉地铁2号线循礼门车站工程,采用考虑地下水与土体耦合作用的三维数值模拟方法探讨深基坑降水开挖对邻近轻轨桩基的影响规律;然后对各种工程加固措施的位移控制效果进行了分析,并着重论述被动区加固参数对轻轨桩基位移的影响规律.

1 工程概况及数值模型

1.1 基坑工程概况

循礼门站周围建筑物密集,东侧为轻轨1号线高架桥,地连墙与轻轨桥墩承台的最小间距不足1.5m,如何控制施工对桩基的影响是重中之重.车站标准段宽30.5 m.主体结构顶板覆土2.4~5.3m,底板埋深20.5m,坑底位于粉细砂层上.在轻轨桥墩附近采用盖挖顺作法施工,盖挖段基坑宽23.5m,围护结构采用0.8m地连墙+内支撑(内支撑共设5道,第2道为Φ609(壁厚16mm)钢支撑,其余为钢筋混凝土支撑).地连墙底部埋深51m,进入强风化泥岩1.5m.场地地层分布见文献[11]中的图1.地下水有上层滞水和承压水2种,上层滞水赋存于杂填土中,埋深为0.5~2.0m.承压水赋存于粉细砂中,与上覆粉土粉砂互层构成统一承压含水层.轻轨桥墩的加固方案及加固范围见文献[11]中的图2.

1.2 三维弹塑性数值模型

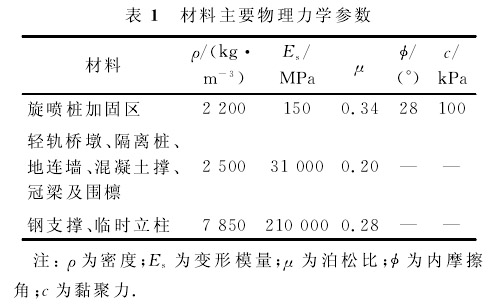

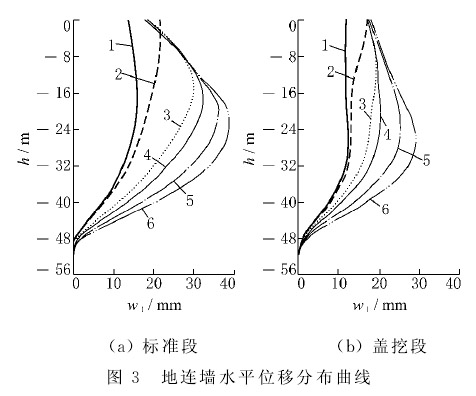

本文采用FLAC3D进行数值模拟,计算范围以盖挖段为中心,沿长度方向延伸220m,沿轻轨方向延伸230m,竖向取至地表以下60m的深度(基岩面以下约12m),计算模型尺寸为220m×230m×60m,轻轨桥墩取至承台以上4m.所有对象均采用实体单元来模拟.注浆加固区、旋喷桩加固区等均简化为各向同性的均匀材料.模拟中,土体(包括旋喷桩加固区及注浆加固区等)采用Mohr-Coulomb屈服准则.而轻轨桥墩、隔离桩、地连墙、抗拔桩、临时立柱、支撑及冠梁等混凝土构件和钢构件则采用线弹性模型.依据勘察报告,表1给出了部分材料的物理力学参数(其他物理力学参数见文献[11]中的表1).模型的边界条件为:桥墩上表面为垂直荷载边界,4侧为法向约束,底面固定.Q2和Q3桥墩承受的上部结构最大竖向荷载分别为16 MN和15.2 MN,将其转化为均布荷载,施加在模型中轻轨桥墩的上表面.

模型中考虑地下水与土体的流固耦合作用.由于地连墙及止水帷幕已隔断承压水进入基岩,且由现场抽水试验可知,降水井内水位恢复相当缓慢,这表明深入基岩的止水帷幕和地连墙对地下水的阻隔效果较好,渗漏量很小,因此对基岩、连续墙的透水边界条件进行适当简化,即假定基岩、连续墙为不透水介质.在模型的右、前、后3侧,由于地下水受长江的水力补给,设定为定水头边界;由于基坑为狭长矩形,模型左侧截断边界处基本不会有地下水流入(出),因此设置为不透水边界;降水井侧壁处设置为定流量的泄漏边界.另外,由于桩和土、地连墙与土之间存在明显的刚度差异,在受力过程中可能出现相对滑移,因此在桩与土、承台与土、地连墙与土之间的界面处设置了接触单元(Interface).考虑到泥浆护壁成桩易形成“泥皮”,弱化了桩侧极限摩阻力.按照Potyondy[12]及Acer[13]等的研究成果,计算中界面黏聚力及界面摩擦角取为相邻土体黏聚力和内摩擦角的0.6倍.整个模型网格划分如图1所示.

具体模拟过程为:形成初始应力场;施工轻轨桥墩,并施加墩顶荷载,形成基坑施工前的应力场;设置地连墙、隔离桩,进行注浆、旋喷桩加固;位移场归零(只分析基坑降水开挖引起的位移),进行基坑降水(一次性降至地表以下22.80m);挖除第1层土体;架设第1道支撑,并开挖第2层土体;依次架设第2~5道支撑,同时依次开挖第3~6层土体,直至坑底;浇筑底板及部分侧墙、中柱,拆除第5和4道支撑;浇筑中板及部分侧墙、中柱,拆除第3和2道支撑;浇筑顶板,拆除第1道支撑,并回填至地表.其中,在进行每层土体的开挖和支撑过程中,还考虑到基坑纵向的分段开挖(计算域内有5个节段),整个过程共有44个计算步.

2 计算结果分析

2.1 坑外地表沉降

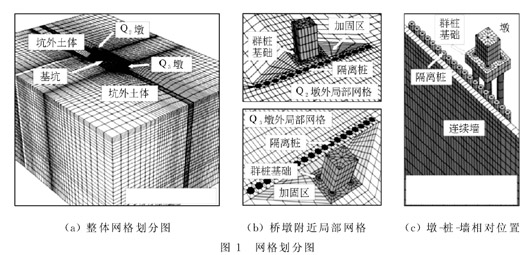

不同施工步下标准段及盖挖段坑外地表沉降s随与地连墙之间的距离L的变化曲线如图2所示.由图可知:基坑外地表沉降呈抛物线分布,随着基坑降水开挖的进行,坑外地表沉降逐渐增大,且最大值出现的位置距地连墙的距离也有一定程度的增长.从各施工步引起的地表沉降量的大小来看,基坑降水的影响是最为明显的,对于标准段和盖挖段而言,基坑降水引起的地表沉降占总沉降量的比例分别达到了39.1%和37.7%;因此,当进行基坑变形分析时,考虑降水引起的土体渗流固结是必不可少的.基坑开挖完成后标准段和盖挖段坑外最大地表沉降分别为31.9 mm和16.2mm.盖挖段坑外地表沉降只有标准段的一半.其原因是:a.由于隔离桩、主动区注浆加固及被动区旋喷桩加固等工程措施的加固作用,大大提高了土体的力学性能;b.盖挖段基坑宽度比标准段小很多,坑底土体的隆起程度及降水引起的坑内土体压缩变形也会小很多,相应地,坑外土体的地表沉降也就大幅度降低了.

比较图2(a)和(b)可以发现:标准段与盖挖段坑外地表沉降的分布形态也略有差别,主要表现为:a.由于受到隔离桩及主动区注浆加固体的“遮拦”作用,因此盖挖段坑外地表沉降最大值发生的位置更靠外;b.由于主动区注浆加固体与外侧土体的刚度差异,盖挖段坑外地表沉降在6m位置处出现拐点.

2.2 地连墙水平位移

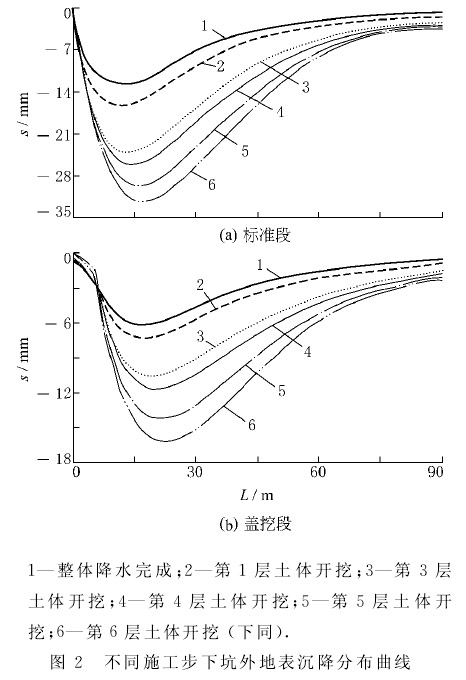

图3给出了不同施工步下标准段及盖挖段地连墙水平位移ω沿深度h的变化曲线.地连墙大体上呈现出两端小、中间大的变形形态.由于基坑采用的是一次性降水方案,地连墙内外产生了较大的水头差,且在整个降水过程中坑内支撑尚未架设,因而导致降水引起的地连墙水平位移占最终水平位移的比例很大(标准段和盖挖段分别达到了41.0%和42.2%).另外,随着开挖深度的增加,地连墙最大水平位移逐渐增大,最大水平位移发生的位置也不断下移.在基坑降水及表层土体开挖时,地连墙最大水平位移发生在墙顶附近.随着后续开挖的进行,最大水平位移发生的位置也逐渐转移到坑底开挖面下3m的位置处.

2.3 轻轨桥墩变形

由于Q2墩及Q3墩距离地连墙的中心间距均不超过6m,由图2可知此范围内地表沉降较小,相对于其挠曲变形而言,桥墩沉降可忽略.在此情况下,桩身弯矩起控制作用,因此本文仅给出轻轨桥墩的水平响应(以下列出的桩身响应均为同一群桩基础内4根单桩响应的平均值).

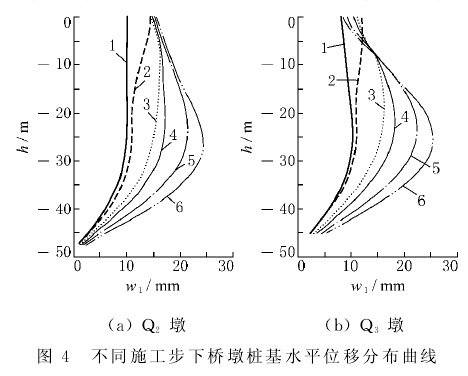

图4给出了不同施工步下Q2墩及Q3墩群桩基础内4根单桩的平均水平位移ω1沿深度h分布曲线.不难看出:桥墩桩基的水平位移分布规律与盖挖段地连墙的水平位移分布规律非常类似,只是数值上要略小一些.当基坑施工完成时,Q2墩桩基的最大水平位移为23.3mm,Q3墩桩基的最大水平位移为24.4mm.

3 桥墩变形控制措施的效果分析

变形控制措施可分为2类:第1类,采取各种加固措施对桩基进行防护,如隔离桩、主动区注浆加固及被动区旋喷桩加固等;第2类,通过调整优化降水方案、开挖顺序及每步开挖尺寸等对桩基进行防护.在此分析2类变形控制措施的控制效果.

3.1 优化降水方案对桩基位移的控制效果

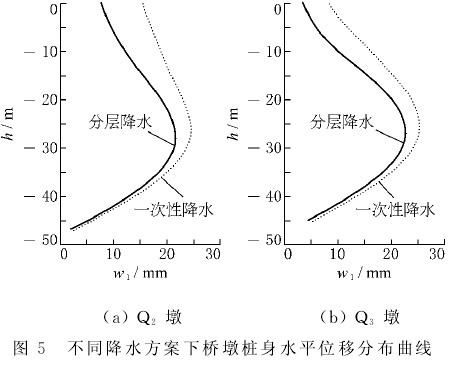

如前所述,基坑降水引起的桩身变形非常显著,因此在深大基坑的实际施工中,往往采用分层降水方案,即每次将水位降至各层土体开挖面下1~2m,降水与开挖交替进行.图5给出了不同降水方案下桥墩最终桩身水平位移ω1分布曲线.相对于一次性降水方案,分层降水方案下桩身最大水平位移有一定幅度的降低,尤其是中上部.其中:Q2墩及Q3墩桩身最大水平位移降低的幅度分别为15.2%和13.7%;Q2墩及Q3墩承台顶部水平位移降低的幅度分别达到了50.3%和58.6%.可见通过优化降水方案来控制基坑施工对邻近桩基影响的效果还是比较明显的.

3.2 各种加固措施对桩基的位移控制效果

图6给出了5种不同加固方案下Q2墩和Q3墩最终桩身水平位移ω1分布曲线.其中:A表示无隔离桩、主动区注浆加固和被动区旋喷桩加固等加固措施;B表示只有被动区旋喷桩加固;C表示只有主动区注浆加固;D表示只有隔离桩加固;E表示同时有隔离桩、主动区注浆加固和被动区旋喷桩加固3种措施.计算结果显示:相对于无加固方案(即工况A),工况B~E情况下Q2墩(Q3墩)桩 身 最 大 水 平 位 移 分 别 降 低 了22.1%(19.8%),12.0%(13.2%),14.2%(15.6%)和50.7%(51.3%).总体上看,在基坑降水开挖阶段(不包括地连墙成槽阶段),隔离桩、主动区注浆加固和被动区旋喷桩加固3种措施中,被动区旋喷桩加固的效果最为明显.在同时采用3种加固措施的情况下,其组合位移控制效果基本上就是三者各自位移控制效果的线性累加.

4 被动区旋喷桩加固参数分析

4.1 被动区旋喷桩加固深度

被动区旋喷桩加固深度(保持加固体上表面与基底齐平)对桥墩桩身最大水平位移的影响的研究表明:随着加固深度的增加,桩身最大水平位移呈非线性减小;加固深度越大,桩身最大水平位移随加固深度的变化梯度越小,桩身水平位移区域稳定.这表明基底加固深度存在一个临界范围,当基底加固深度超过6m后,继续增加加固深度的意义不大.因此对于类似工程而言,基底加固深度不宜超过6m.

4.2 被动区旋喷桩加固程度

桥墩桩身最大水平位移随被动区旋喷桩加固体模量的变化规律的研究表明:在基底局部深度范围加固的情况下,桥墩的水平位移随着加固程度的增加而逐渐减小.但当水泥土的模量大于约225MPa(约为基底原土体模量的15倍)时,桥墩桩基的最大水平位移趋于稳定.其主要原因是加固体的整体刚度达到一定程度后,继续增加加固体的刚度,桥墩桩基最大水平位移发生的位置不再是基底以下3m处,而是逐渐向上转移,且最大值出现的位置距被动区加固体越来越远.相应地,被动区加固体对该点的位移控制能力也逐渐减弱,桩身最大水平位移随加固体模量增长的幅度逐渐减缓.这说明当采用深层搅拌法进行地基局部加固时,水泥土的置换率达到一定程度后,再提高置换率来控制邻近柱基的侧向变形并没有显著的效果.

4.3 被动区旋喷桩加固体位置

对桥墩桩身最大水平位移随被动区加固体出现的位置变化规律的研究表明:随着加固体出现的深度增大,桥墩桩基最大水平位移先减小后增大.当加固体上表面的埋深小于基底埋深时,其位移控制效果不很明显,且增加了加固土体的开挖难度,不宜采用.当然,加固体上表面的埋深也不宜过大,否则位移控制效果降低.当加固体上表面处于基底至基底下6m的范围内时,位移控制效果最佳.也就是说,被动区加固体所在的位置宜与图3所示的地连墙最大水平位移发生的深度一致.另外,在类似工程中一般不宜采用自上而下的满坑式加固方法,尤其是浅层坑内土体的加固,不仅增加了土体开挖的难度,提高了成本,而且位移控制效果不佳.

参 考 文 献

[1]Finno R J,Lawence S A,Allawh N F,et al.Analysis of performance of pile groups adjacent to deep excavation[J].Journal of Geotechnical Engineering,1991,117(6):934-955.

[2]Leung C F,Chow Y K.Behavior of pile subject to excavation induced soil movement[J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,2000,126(11):947-954.

[3]Leung C F,Chow Y K,Shen R F,et al.Behavior of pile groups subject to excavation-induced soil move-ment[J].Journal of Geotechnical and Geoenviron-mental Engineering,A SCE,2003,129(1):58-65.

[4]Poulos H G,Chen L T.Pile response due to unsup-ported excavation-induced lateral soil movement[J].Canadian Geotechnical Journal,1996,33(6):670-677.

[5]Poulos H G,Chen L T.Pile response due to excava-tion-induced lateral soil movement[J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,1997,23(2):94-99.

[6]杜金龙,杨敏.基坑开挖与邻近桩基相互作用的弹塑性解[J].岩土工程学报,2008,30(8):1121-1125.

[7]Xu K J,Poulos H G.3-D elastic analysis of vertical piles subjected to passive loadings[J].Computers and Geotechnics,2001,28:349-375.

[8]Huang M S,Zhang C R,Li Z.A simplified analysis method for the influence of tunneling on grouped piles[J].Tunnelling and Underground Space Technology,2009,24(4):410-422.

[9]杨敏,周洪波,杨桦.基坑开挖与临近桩基相互作用分析[J].土木工程学报,2005,38(4):91-96.

[10]陈福全,汪金卫,刘毓氚.基坑开挖时邻近桩基性状的数值分析 [J].岩 土 力 学,2008,29(7):1971-1976.

[11]章荣军,郑俊杰,丁烈云,等.成孔切槽引起邻近桩基沉降规律及控制措施[J].华中科技大学学报:自然科学版,2011,39(4):114-118.

[12]Potyondy J G.Skin friction between various soils and construction materials[J].Geotechnique,1961,11(4):339-353.

[13]Acer Y B,Durgunoglu H T,Tumay M T.Interface properties of sands[J].Journal of the Geotechnical Engineering Division,1982,108(4):648-654.