10号线光华路站桩基础控制地表沉降

摘 要:以北京地铁10号线光华路站为工程背景,根据车站中洞标准断面设计图和工程地质情况,采用有限元软件ANSYS建立其三维仿真计算模型,进行洞桩法施工过程中桩基础结构受力、周围地层土体的应力、位移变化以及地表沉降研究。结果表明:在地铁车站洞桩法整个施工阶段引起的地表沉降累计为14.8mm,说明合格的桩基础可以将地表沉降量控制在小于30mm规范要求之内;上部拱部土体开挖阶段引起的地表沉降量为6.7mm,占地表沉降总量的45.0%,说明拱部开挖是整个施工过程的关键环节;施工过程中要加强拱顶超前管棚的等级和及时性,采取有效措施对拱部地层进行预加固或预支护处理,有效控制地表沉降和保证施工安全。

关键词:地铁车站;施工;洞桩法;桩基础;地表沉降

1 工程概况

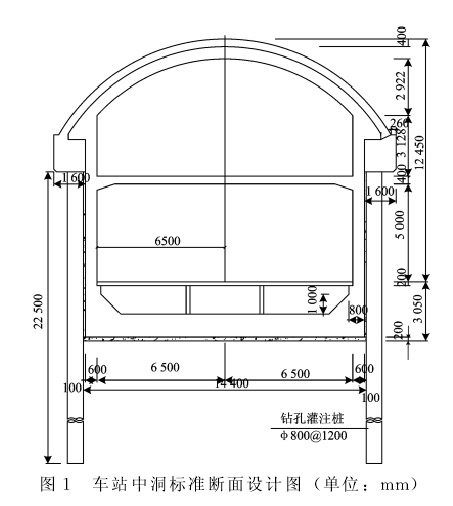

光华路站位于北京市朝阳区东三环中路与规划的商务中心街交叉路口。车站主体地面以市政道路为主,沿东三环呈南向北走向,地势基本平缓。车站主体位于东三环主路下,为地下车站,车站形式为分离岛式车站,采用暗挖法施工。车站设4个出入口,分别位于路口的4个角上,对出入口及通道位于道路及管线红线以内的部分采用暗挖法施工,位于红线以外的部分采用明挖法施工。在车站的两端分别设一个双层风道,其中2号风道位于3号出入口下方,车站风道采用暗挖法施工并且被用作施工横通道,车站风井采用明挖法施工且被用作施工竖井。车站中洞标准断面如图1所示。

按照其沉积年代、成因类型及岩性,场地勘察深度范围内自上而下的地层主要分为人工填土层、第四纪全新冲洪积层和第四纪晚更新世冲洪积层3层。车站主体结构底板穿过的岩土层为粉质黏土层,属Ⅵ级围岩。部分粉土层局部分布有承压水,且有一定的透水性,在地下水作用下易发生涌水、涌砂等现象,另外对局部底板有一定顶托作用,当水位高出底板较高时,有产生底鼓的可能。车站结构主体顶板穿过的岩土层为粉土层、粉质黏土层,局部为粉细砂层,为Ⅵ级围岩,稳定性较差,无法形成自然应力拱,且粉细砂层具备储水条件,在外界条件变化时可能存在上层滞水,在局部地下水作用下易发生大面积坍落、流砂、突涌现象。车站主体边墙穿过的岩土层为粉土层、粉质黏土层、黏土层等土层,均为Ⅵ级围岩,土体的稳定性差。圆砾层、粉细砂层为潜水含水层且透水性较好,在地下水作用下易发生涌水、流砂、坍方等现象。

2 洞桩法三维有限元计算模型

目前,岩土工程数值计算总体上可以分为两大类。一类是基于连续介质力学理论方法,例如,有限元法(FEM)和有限差分法 (FLAC)。该类方法被广泛用在地铁和铁路隧道的开挖、煤矿开采引起的地表沉降以及对周围环 境 影 响 的 分 析 研 究中[1-4]。另一类是不连续介质力学方法。国内学者利用离散元方法(UDEC,PFC)开展了对地铁施工及矿山开挖引起地表位移变化规律的研究[5-6]。近几年,块体理论 (DDA)的研究也取得了较大进展[7]。

ANSYS是一种成熟的商业套装工程分析软件,在地铁、隧道、城市建设和机械设计等工程领域应用广泛,颇获好评[8-9]。因此,本文采用三维有限元程序ANSYS对洞桩法施工过程进行数值模拟分析。

2.1 建模

整个洞桩法施工过程相当复杂,要在有限元软件上模拟整个详细的施工过程是比较困难的。为了减少计算量并满足实际模拟的需要,对整个结构做了必要的简化。由于2个小导洞的跨度很小,主要是为后面施工钻孔灌注桩提供工作面,便于机械化施工而设计的,对地表沉降的影响很小,故本次模型设计中不予考虑。

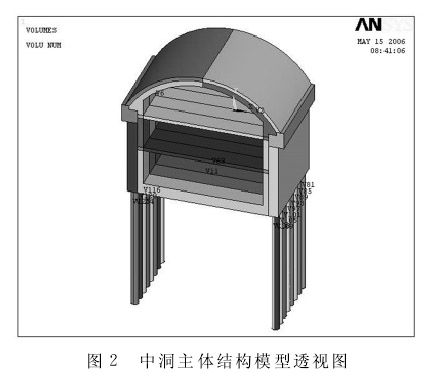

本次模拟主要关注桩在整个施工过程中对地表沉降的影响。桩基础参数:桩径0.8m,桩长22.5m,桩心距1.2m。为了提高运算速度,只在纵方向上截取整个车站的一部分作为研究对象。模型X轴方向长度为75m,Y轴方向长度为50m,Z轴方向长度为10m,按照地质勘察资料中的土体各层厚度将模型分为3层,第1层为0~2m的人工堆积层,第2层为2~41.482m的第四纪全新世冲洪积层,第3层为41.482~50m的第四纪晚更新世冲洪积层。中洞和两区间隧道位于第四纪全新世冲洪积层中,图2为中洞主体结构模型透视图。

中洞施工前,预先在拱部约120°范围内打入大管棚,为了减少计算量,把大管棚计入初衬考虑。模型边界处采用位移约束,左右两侧面约束水平方向,模型底面约束全部3个方向,前后侧面约束Z方向。地表荷载按照30kPa的均布荷载考虑。

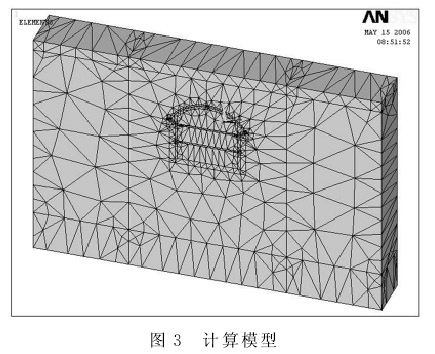

计算采用2种单元类型:土体采用三维8节点等参单元SOLID45,本构关系选用Drucker-Prager准则;初次衬砌和二次衬砌选用三维8节点等参加强型单元SOLID65,采用Concrete准则。16根桩基础采用扫略划分网格,最终得到的总单元数为30 778个,模型如图3所示。

2.2 计算参数

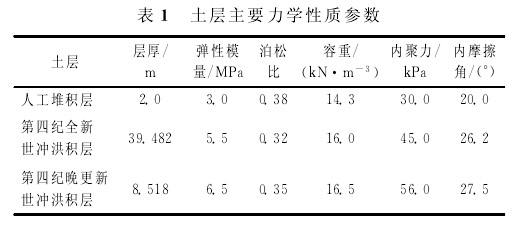

依据 《北京地铁10号线一期工程光华路站岩土工程勘察报告》和《光华路站地质纵断面图》的工程地质描述,对类似土体类型进行合并,划分为3层不同材料性质的土层,并采用厚度加权平均处理的方法进行力学参数的折算,得到的具体力学参数见表1。施工过程中支护分为初期支护和二次衬砌2个阶段。其中,初期支护采用直径为6mm、网度150mm×150mm规格的钢筋网,喷射C25早强混凝土。二次衬砌采用C30防水混凝土,以及规格为HPB235和HPB335的钢筋联合支护。

3 结果分析

整个模拟施工过程主要分为施作桩基础、拱部初衬、上部土体开挖、中部土体开挖和下部土体开挖5个施工阶段,以下就主要施工阶段对桩基础及地表沉降的影响进行简要分析。

3.1 桩基础施工分析

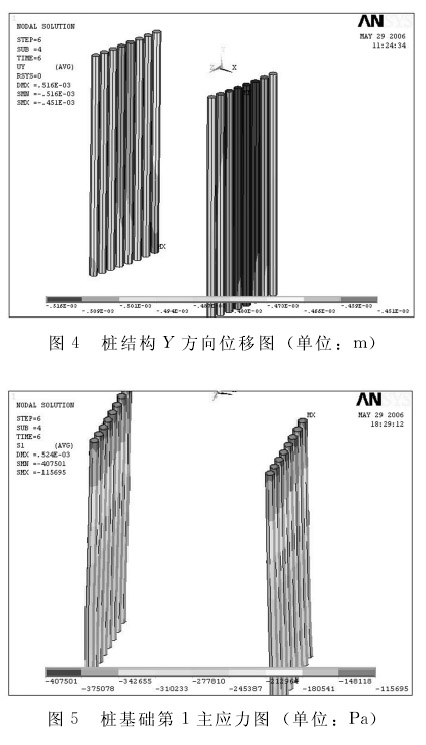

图4和图5为桩基础完成后桩结构Y方向位移图及第1主应力图。可以看出,桩体最大沉降值为0.516mm,桩受力基本对称,第1主应力最大值为-0.471MPa,最小值为-0.116MPa。第1主应力最大值从第1排桩完成后的-0.356MPa增大到第3和第4排桩完成后的-0.471MPa,且在第3和第4排桩完成后桩顶出现正值,表明桩顶部分区域开始受拉。桩基础完成后又减小为-0.408MPa。第3主应 力 最 大 值 从 第1排 桩 完 成 后 的-0.817MPa增大到-1.32MPa。

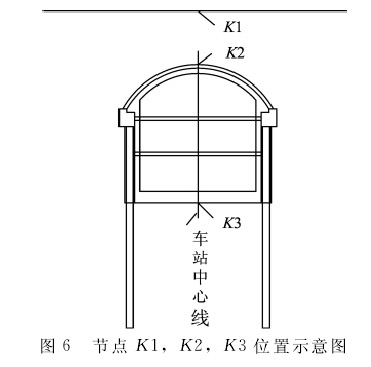

模拟过程中,以节点K1,K2和K3(如图6所示)分别考察地表沉降、拱顶下沉和洞底隆起。通过比较各主要施工阶段引起这3个点的变化进行系统分析。桩基础施工完成后地表最大沉降值为0.445mm,因此,可以认为桩基础施工几乎对地表沉降不产生影响。

3.2 上部土体开挖分析

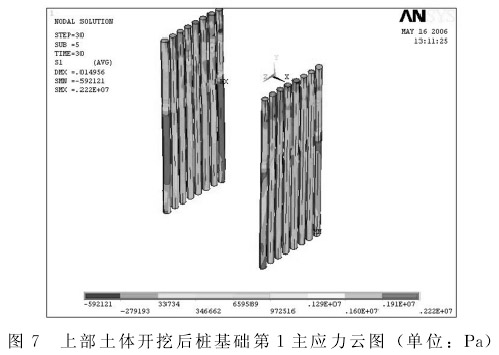

上部土体开挖后,围岩应力产生重分布,隧道底板发生底鼓,洞底隆起最大值为6.245mm,拱脚处出现拉应力,最大值为2.1MPa。桩基础的第1主应力如图7所示,负的最大值为0.592MPa,正的最大值为2.222MPa,桩基础同时出现正负应力,说明桩基础承受了部分负摩阻力。

隧道开挖完成后立即进行支护,衬砌结构顶拱和两侧直墙外侧(即衬砌与围岩接触面)受压应力,由于反拱效应在衬砌底板内侧出现拉应力,为0.798 MPa,墙 角 部 位 也 出 现 拉 应 力,为1.67MPa,而且底板第1主应力沿中心线到拱脚依次减小,在拱角产生应力集中,最大等效应力为16.0MPa。

上部土体开挖支护后,地表沉降达到9.028mm,拱顶下沉为10.989mm,洞底隆起为6.245mm,说明上部土体开挖对周围土体的扰动较大。因此,施工过程中应该加强预支护强度,严格控制施工质量。

3.3 中部及下部土体开挖分析

中部土体 开 挖 后 拱 脚 处 出 现 最 大 拉 应 力 为3.52MPa。桩基础第1主应力负的最大值为0.949MPa,正的最大值为2.45 MPa。开挖引起的地表沉降为3.257mm,拱顶下沉为4.053mm,洞底隆起为8.732mm。

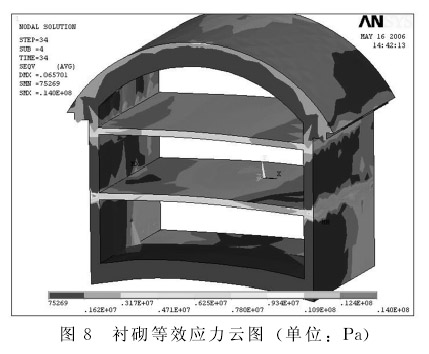

下部土体开挖后,由于土体不能承受急剧增大的周边应力而产生塑性变形,直墙处围岩出现塑性区,使隧道周边的围岩应力松弛而产生应力降低区,使高应力向深部转移。衬砌等效应力云图如图8所示。由于反拱效应在衬砌底板内侧出现拉应力,底部反拱很明显。墙角部位也出现拉应力,并产生应力集中,最大拉应力为5.1MPa,衬砌最大等效应力为14.0MPa。

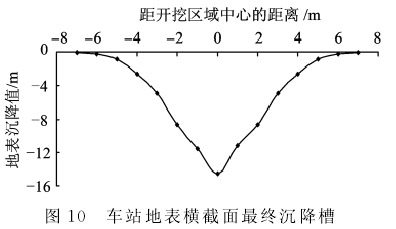

地表最大沉降量为14.817mm,满足施工期间地表沉降量控制小于等于30mm的要求,拱顶下沉最 大 值 为18.190 mm,洞 底 隆 起 最 大 值 为23.814mm。计算表明,隧道开挖不会对上方的地下管线及地面建筑物造成危害。

3.4 主要工序综合影响分析

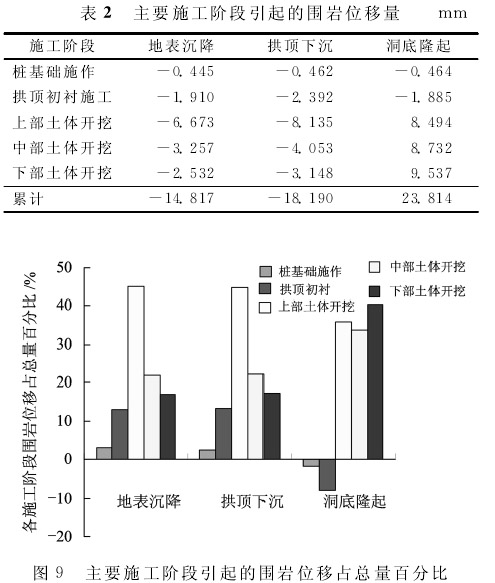

各主要施工阶段引起的地表沉降、拱顶下沉和洞底隆起量见表2,各占总量的百分数如图9所示。

根据表2和图9可知:

桩基础施工引起的地表沉降量仅占地表沉降总量的3.0%,可以认为,桩基础施工引起的隧道中线处的地表沉降量不大。拱顶施工阶段所引起的地表沉降量占地表沉降总量的12.9%,因此对拱顶超前管棚应该加强支护的等级和及时性,以减少对地层的扰动。

上部土体开挖阶段引起的地表沉降量为6.673mm,占地表沉降总量的45.0%,说明上部土体开挖是整个施工的最关键环节,必须采取有效措施对拱部地层进行预加固或预支护处理技术,以便有效控制地表沉降。

中部土体开挖阶段引起的地表沉降量为3.257mm,占地表沉降总量的22.0%,说明在形成门字形支护体系后,再进行洞室主体部分的开挖对周围土体的扰动比较小,不会引起明显的地表沉降,有利于达到对施工现场的环境控制,也是浅埋暗挖洞桩法施工的优势。

下部土体开挖阶段引起的地表沉降量为2.532mm,占地表沉降总量的17.1%。

根据计算结果得到的车站地表横截面沉降槽如图10所示。

4 结 论

(1)整个 施 工 阶 段 引 起 的 累 计 地 表 沉 降 为14.817mm,小于地表沉降控制量30mm,表明洞桩法施工控制地表沉降是有效的,洞桩基础设计符合施工安全要求。

(2)拱部土体开挖阶段引起的地表沉降量占地表沉降总量的45.0%,桩基础施工引起的地表沉降量占3.0%,拱顶施工阶段所引起的地表沉降量占12.9%,中部土体开挖阶段引起的地表沉降量占22.0%,下部土体开挖阶段引起的地表沉降量占17.1%。说明上部土体开挖是整个施工的最关键环节,必须采取有效措施对拱部地层进行预加固或预支护处理,以有效地控制地表沉降。

(3)洞室主体开挖相当于卸载作用,会引起洞底向上隆起,洞底隆起量累计为23.814mm。

(4)洞桩法利用两侧小导洞完成车站两侧挖孔桩,利用导洞完成拱部支护,这样拱部土体开挖时,拱部初衬和二衬可直接支承在两侧挖孔桩上,使拱部受力支承点一次就落在很牢固的结构上,对控制地表沉降有很好效果。拱部支护完成后可大面积向下开挖土方,完成车站主体结构施工。同时也减少了多分步、多工序转换的复杂情况,优点明显,在地铁车站施工中可以发挥主导作用。

参 考 文 献

[1] 刘维宁,沈艳峰,罗富荣.北京地铁复—八线车站施工对环境影响的预测与分析[J].土木工程学报,2000,33(4):49-53

(LIU Weining,SHEN Yanfeng,LUO Furong.Prediction and Analysis of Effects during Construction of SubwayStation(on Fu-Ba Line in Beijing)on Environment[J].China Civil Engineering Journal,2000,33(4):49-53.inChinese)

[2] 郭飞,刘庆潭,李雅萍.铁路隧道整体道床的沉降与基底状况关系的分析[J].中国铁道科学,2007,28(1):40-43.

(GUO Fei,LIU Qingtan,LI Yaping.Analysis of the Relationship between Subsidence of Monolithic Roadbed ofRailway Tunnel and the Situation of Foundation Base[J].China Railway Science,2007,28(1):40-43.in Chi-nese)

[3] 宋卫东,谢政平,张继清.天坛东门站浅埋暗挖施工顺序对地表沉降影响的数值模拟分析[J].岩石力学与工程学报,2005,24(增2):5773-5778

(SONG Weidong,XIE Zhengping,ZHANG Jiqing.Numerical Analysis of Ground Surface Subsidence Caused byConstruction Orders of Shallow Excavation Method at Tiantan East-Station[J].Chinese Journal of Rock Mechanicsand Engineering,2005,24(Supplement 2):5773-5778.in Chinese)

[4] 谢和平,周宏伟,王金安,等.FLAC在煤矿开采沉陷预测中的应用及对比分析[J].岩石力学与工程学报,1999,18(4):397-401.

(XIE Heping,ZHOU Hongwei,WANG Jinan,et al.Application of FLAC to Predict Ground Surface Displacements Due to Coal Extraction and Its Comparative Analysis[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,1999,18(4):397-401.in Chinese)

[5] 吴波,高波,索晓明.地铁隧道开挖与失水引起地表沉降的数值分析[J].中国铁道科学,2004,25(4):60-64.

(WU Bo,GAO Bo,SUO Xiaoming.Numerical Simulation of Land Subsidence Effect Induced by Metro Tunnel Excavation and Water Loss[J].China Railway Science,2004,25(4):60-64.in Chinese)

[6] 朱焕春.PFC及其在矿山崩落开采研究中的应用 [J].岩石力学与工程学报,2006,25(9):1927-1931.

(ZHU Huanchun.PFC and Application Case of Caving Study[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2006,25(9):1927-1931.in Chinese)

[7] 刘军,李仲奎.非连续变形分析 (DDA)方法研究现状及发展趋势[J].岩石力学与工程学报,2004,23(5):839-845.

(LIU Jun,LI Zhongkui.Current Situation and Development of DDA Method[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2004,23(5):839-845.in Chinese)

[8] 吴波,高波,漆泰岳,等.城市地铁区间隧道洞群开挖顺序优化分析 [J].中国铁道科学,2003,24(5):23-28.

(WU Bo,GAO Bo,QI Taiyue,et al.Optimization Analysis of Excavation Sequence of Tunnel Groups betweenMetro Stations[J].China Railway Science,2003,24(5):23-28.in Chinese)

[9] 周佳媚,李志业,高波.TBM施工隧道仰拱预制块的受力分析 [J].中国铁道科学,2004,25(3):32-35.

(ZHOU Jiamei,LI Zhiye,GAO Bo.Mechanic Analysis of Invert Prefabricate in TBM Construction Tunnel[J].China Railway Science,2004,25(3):32-35.in Chinese)