地铁车站近距离穿越既有隧道的变形控制

摘 要:以机场线东直门站上跨下穿既有地铁13号线东直门站站后折返线工程为背景,研究新建地铁车站近距离穿越既有地铁隧道时既有地铁结构变形控制的标准及技术。施工前对既有地铁结构进行检测加固。根据检测评估、模拟计算和安全检算等结果制定既有地铁结构变形控制标准,并将沉降控制值按关键施工工序进行分解。施工过程中,采用加垫方法和PLC液压同步控制顶升技术等主动控制沉降。监测数据表明:隧道结构与轨道结构保持密贴;线路的轨距、水平、变形缝开合度均未超出控制值;开挖中导洞阶段及盖挖法施作下穿结构边墙和底板阶段既有地铁结构沉降占总沉降的50%左右,是施工控制的关键阶段;变形缝差异沉降超出控制值,是施工控制的重点位置;变形缝附近沉降、差异沉降等受环境温度影响较大,是监控的重点区域。

关键词:城市轨道交通;地铁车站;穿越施工;变形控制;顶升技术

随着我国城市轨道交通的大规模建设,地铁线路之间相互交叉、穿越的工程越来越多。目前,运营中的既有地铁隧道对变形的严格要求与工程中预测和控制既有地铁隧道变形的能力之间的矛盾日趋突出。北京、上海等地在地铁建设过程中遇到的穿越问题虽然已有成功的案例[1-3],工程界和学术界对新建地铁车站穿越建筑物及管线的变形施工控制技术进行了大量研究[4-8],但迄今为止,对技术难度大、风险高的新建地铁车站近距离穿越既有地铁隧道施工时的变形控制标准及技术研究较少[9-10]。

本文以北京市轨道交通首都国际机场线东直门站C区上跨下穿既有地铁13号线东直门站站后折返线工程为背景,研究新建地铁车站近距离穿越既有地铁隧道时既有地铁结构变形控制标准及技术。

1 工程概况

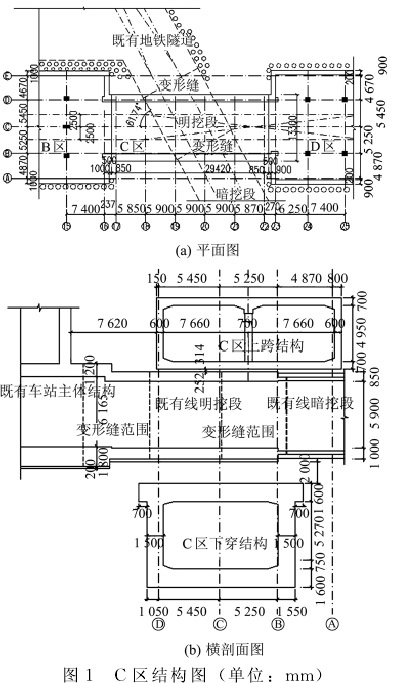

北京市轨道交通首都国际机场线东直门站C区上跨下穿既有地铁13号线东直门站站后折返线工程,为我国首次大断面密贴斜交上跨下穿既有地铁隧道。机场线东直门站位于东直门外大街北侧,东西走向,长183.86 m、宽22.40 m、高25.36m,主体结构由5段独立结构组成,其中C区为双单层结构,分为上跨和下穿既有地铁隧道2部分。C区结构如图1所示。

既有地铁隧道分为明挖段和暗挖段2段结构,明挖段位于车站主体和暗挖段之间,为单层单跨箱形结构,明挖段前后设有变形缝。暗挖段为单层双联拱结构。既有地铁隧道与新建地铁车站之间为61.74°斜交。

2 施工前既有地铁轨道结构防护加固措施

施工前,对既有地铁结构现状进行全面检测评估,根据检测评估结果对既有地铁轨道结构进行防护加固。

检测评估内容主要包括:①线路轨距、水平、轨向、高低;②扣件及钢轨磨耗程度;③道床裂缝情况;④道床与隧道剥离情况;⑤混凝土外观、表面裂缝分布、混凝土强度、混凝土碳化深度等。

防护加固措施主要包括:①对受影响地段轨道结构全面整修一遍,拧紧扣件,调整轨距、水平,调整后轨道状态满足北京地铁工务维修规则[11]规定的计划维修标准;②基本轨外侧接头夹板改用减振接头夹板,以减少轮缘对尖轨的冲击;③采用防脱护轨对钢轨进行防护加固。

3 既有地铁结构变形控制标准确定

既有地铁结构变形控制标准可分为轨道结构变形控制标准和隧道结构变形控制标准2部分。

3.1 既有地铁轨道结构变形控制标准确定

轨道结构变形控制标准涉及既有地铁的线路条件、运营速度、扣件类型和养护维修条件等因素,同时需考虑限界的要求。轨道结构变形控制的项目主要包括沉降或隆起量、沉降或隆起速率、道床开裂、道床与隧道剥离、轨距、水平、轨向等。

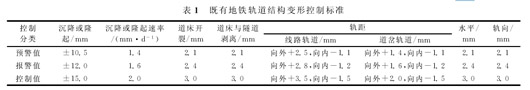

根据既有地铁轨道结构现状检测评估结果和北京地铁工务维修规则,并复核该段线路的限界,分析确定轨道结构变形控制标准,见表1。

3.2 既有地铁隧道结构变形控制标准确定

隧道结构变形控制标准与施工对既有地铁隧道的变形影响及既有地铁隧道的现状承载能力密切相关。隧道结构的变形控制项目主要包括沉降或隆起量、沉降或隆起速率、变形缝差异沉降量、变形缝开合度 等。

利用FLAC3D对施工过程进行模拟分析,计算施工引起的既有地铁隧道结构变形值。

土体采用莫尔-库仑准则、大应变变形模型计算;混凝土结构用弹性材料模拟;围岩和二衬用八节点六面体单元模拟,暗挖初衬用壳体单元模拟;围护桩用桩单元模拟;基坑用钢支撑、千斤顶用梁单元模拟;变形缝用接触面单元模拟。

地层参数见表2;衬砌及围护结构计算参数见表3;梁单元和桩单元计算参数见表4;接触面单元计算参数见表5;地层注浆加固按提高相应土层C,φ值30%考虑[2]。

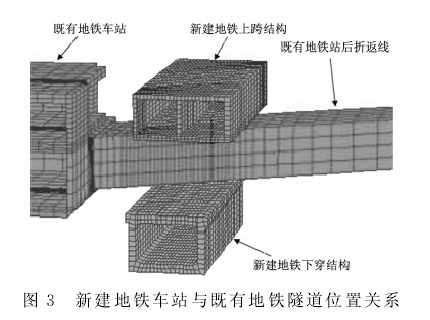

整体网格模型如图2所示,新建地铁车站与既有地铁隧道位置关系如图3所示。

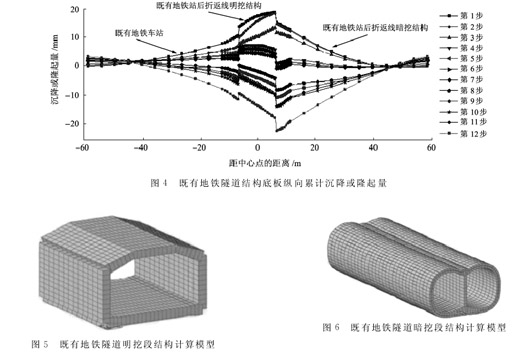

最终计算得到既有地铁隧道结构底板中心所在纵断面各施工工序完成后的纵向累计沉降或隆起量如图4所示。由图4可知,既有地铁隧道结构最大隆起量为18.66mm,最大沉降量为21.89mm。

利用MIDAS/Civil建立空间结构模型,计算上述变形引起的既有地铁隧道结构内力变化。计算模型如图5及图6所示。

经检算,变形后既有地铁隧道结构内力小于其自身承载能力,因此可将隆起量18.66mm、沉降量21.89mm作为既有地铁隧道结构沉降或隆起控制值。但考虑到上述值比轨道结构沉降或隆起控制值偏大,因此最后取±15mm作为既有地铁隧道结构沉降或隆起控制值。

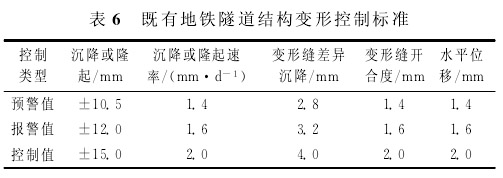

最终,根据既有地铁隧道结构检测评估、模拟计算和安全检算结果,考虑轨道结构变形控制标准,并参考国内外类似工程经验,制定既有地铁隧道结构变形控制标准,见表6。需要说明的是,此变形控制标准体系建立在已有工程基础之上,在其他类似工程中的适用性还需进一步验证和完善。

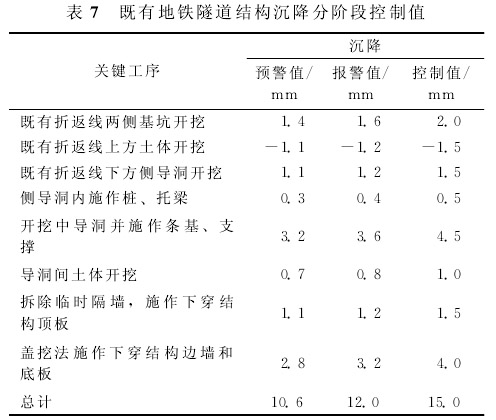

由于施工过程中每步施工工序都会对既有地铁隧道产生不同程度的影响,最终沉降量是各施工工序引起沉降量的累计值,因此,必须对关键施工工序设定沉降分步控制值。根据结构变位分配的原理和方法,结合模拟计算得到的不同施工工序沉降量之间的比例关系及类似工程实际经验,将既有地铁隧道结构沉降控制值按关键施工工序进行分解 (见表7),从而实现结构沉降的分阶段动态控制。

由表7可知,开挖中导洞及盖挖法施作下穿结构边墙和底板这2个工序导致的既有地铁隧道结构沉降量之和达8.5mm,占总沉降量的56.7%。因此,这2个工序为施工控制的关键阶段。

4 既有地铁结构变形控制措施

4.1 既有地铁轨道结构变形控制措施

对于轨道结构沉降,根据沉降量和轨道结构特点,主要采取在垫板下加垫的方法调整轨面标高。

对于道床开裂和道床与隧道剥离,利用AB树脂进行修补,采用无压灌注法,灌浆材料2h必须达到C15强度等级,并在通车前2h施工完毕。

4.2 既有地铁隧道结构沉降控制措施

当既有地铁隧道结构沉降超限时,为了能够迅速及时地消除或减小沉降,保证既有地铁线路的正常运营及在建工程的施工安全,采用PLC液压同步控制顶升技术控制沉降。PLC液压同步控制顶升系统由液压系统 (油泵、油缸)、检测传感器、计算机控制系统、千斤顶等组成。

既有地铁隧道结构沉降主要由下穿结构施工引起。下穿结构主要施工工序包括:①开挖1号导洞并支护;②1号导洞内打桩并施作桩顶L形托梁;③开挖2号导洞并施作条形基础和钢支撑;④在导洞内布置千斤顶并开挖3号导洞;⑤拆除导洞隔墙并施作下穿结构顶板;⑥下穿结构主体开挖并布设钢支撑、锚索;⑦施作下穿结构边墙和底板;⑧拆除千斤顶并回填新、旧结构之间空隙。下穿结构主要施工工序如图7所示。

根据上述施工工序,在以下3个阶段实施顶升控制。

第1阶段:当1号、2号导洞完成、进行3号导洞开挖时,即从下穿结构施工工序第4步起,安装PLC液压同步控制顶升系统,将千斤顶布设在1号、2号导洞内的设计位置。随着下穿结构3号导洞开挖施工的进行,根据监测数据按照有关要求,及时进行顶升,使既有地铁隧道结构沉降保持在允许范围内。

第2阶段:下穿结构施工至第5步时,即分段拆除导洞隔墙,施作顶板结构,当顶板结构达到设计强度后,在顶板上布设支撑,顶住导洞初支。在此阶段随着顶板结构的分段施工,适时调整千斤顶的数量和布置,以便必要时对既有地铁隧道结构进行顶升,使其沉降保持在允许范围内。

第3阶段:下穿结构施工至第7步,本阶段为下穿结构施工至完成、且结构达到设计强度后的阶段,根据监测和需要及时对既有地铁隧道结构进行顶升,使其沉降保持在允许范围内。

根据各阶段的工程设计顶力计算及千斤顶用量情况,PLC液 压 同 步 控 制 顶 升 系 统 的 配 置 为:PLC液压控制总站1台,控制子站2台,200t千斤顶30台 (2台备用)。第1阶段在既有地铁隧道暗挖段一侧的1号导洞内布置8台千斤顶,明挖段一侧的1号导洞内布置6台千斤顶,在2号导洞内型钢支撑两侧沿2号导洞对称布置14台千斤顶。第2、第3阶段在既有地铁隧道明挖段内,沿隧道侧墙部位均匀布置20台千斤顶,间距1~2m;在既有地铁隧道暗挖段内布置8台千斤顶。

需要注意的是,在顶升过程中,既有地铁隧道结构由千斤顶支承,在每次顶升到位后,应及时采取压浆等措施处理,完成后PLC液压同步控制顶升系统将千斤顶收油,既有地铁隧道结构仍然由支护结构受力支承。

5 既有地铁结构变形监测及控制效果分析

5.1 监测方案

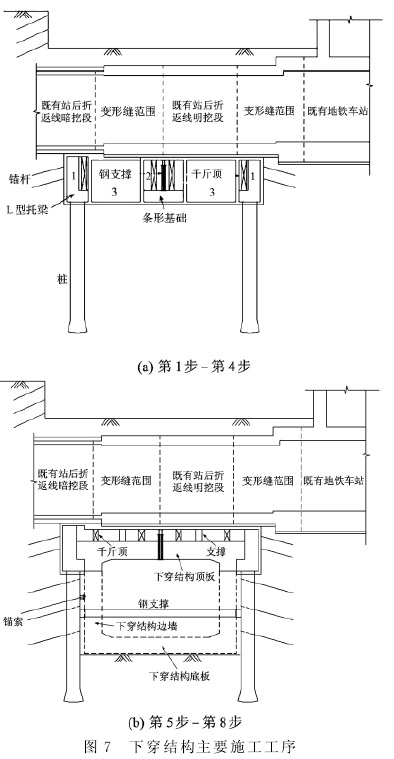

采用远程自动化实时监测系统与人工静态监测相结合的方法。各监测项目控制值依据前文所述的既有地铁结构变形控制标准。远程自动化实时监测系统布置在既有地铁隧道明挖段两条变形缝之间及附近 (共约16m),监测项目主要包括隧道结构沉降、变形缝差异沉降、轨道结构沉降等。人工静态监测以既有地铁隧道中线与新建地铁车站轴线的交点为中心向两侧各延伸40m,监测项目主要包括隧道结构沉降、隧道结构水平位移、变形缝差异沉降、变形缝开合度、轨道结构沉降、轨距、水平等。部分测点布置如图8所示。

5.2 既有地铁结构变形控制分析

监测数据表明,在施工各阶段,布置测点处的轨距、水平、变形缝开合度均未超出控制值。但变形缝差异沉降测点累计最大值为6.3mm,已经超出控制值 (4.0mm)。因此,变形缝附近是施工控制的重点位置。

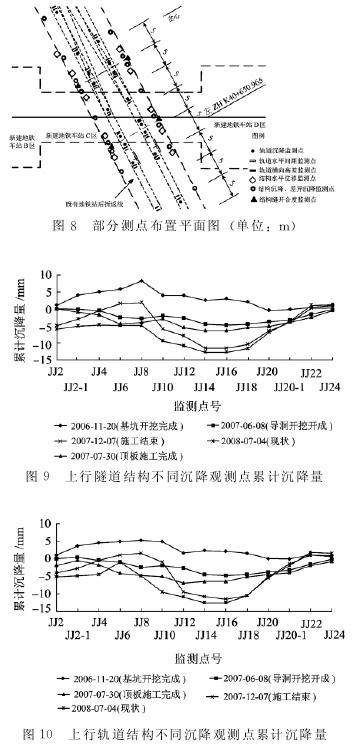

上行隧道及轨道结构不同沉降观测点累计沉降量如图9和图10所示。由图可见,在上跨结构基坑开挖过程中,隧道结构隆起量比轨道结构隆起量大 (隧道沉降测点JJ8最大隆起量为8.7mm,轨道沉降测点GJ8最大隆起量为5.8mm),说明在上跨结构施工过程中,道床与隧道底板密贴。基坑开挖到底时,既有地铁隧道和轨道结构的大部分测点处于隆起状态,随着下穿结构导洞及顶板施工的进行,既有地铁结构中部测点缓慢下沉。在下穿施工过程中及完成后,隧道结构与轨道结构沉降基本保持一 致,二 者 累 计 最 大 沉 降 量 均 为12.8 mm(隧道结构沉降测点JJ14,JJ16;轨道结构沉降测点GJ14,GJ16),说明在下穿结构施工过程中及完成后,道床与隧道底板始终密贴。

在整个施工过程中,既有地铁结构先整体隆起,后整体沉降,最大沉降量为12.8mm,未超过控制值。隧道、轨道结构对应位置测点的沉降量及变化趋势基本一致,说明在施工过程中,既有地铁结构基本保持整体隆起、沉降状态,结构本身没有产生扭转。在开挖中导洞阶段及盖挖法施作下穿结构边墙和底板阶段,既有地铁结构沉降量较大,占总沉降量的50%左右,为施工控制的关键阶段。

6 结 论

(1)施工前对既有地铁结构现状进行全面检测评估,根据检测评估结果对既有地铁轨道结构进行整修和加固。

(2)既有地铁结构的变形控制标准包括轨道结构变形控制标准和隧道结构变形控制标准2部分。根据检测评估、模拟计算和安全检算结果,参考国内外类似工程经验,采用 “分区、分步、分级”的原则制定了既有地铁结构的变形控制标准。

(3)对于轨道结构沉降,采取在垫板下加垫的方法调整轨面标高。对于道床开裂和道床与隧道剥离,利用AB树脂进行修补。对于隧道结构沉降,采用PLC液压同步控制顶升技术进行控制,每次顶升高度控制在2~3mm内,顶升方案制定应以“分区、分阶段、分组、分级”为原则。

(4)监测数据表明:在施工过程中及完成后,隧道结构与轨道结构变形发展趋势基本一致,两者保持密贴,线路的轨距、水平、变形缝开合度均未超出控制值,保证了既有地铁线路的运营安全;开挖中导洞阶段及盖挖法施作下穿结构边墙和底板阶段,既有地铁结构沉降量占总沉降量的50%左右,此阶段为施工控制的关键阶段;变形缝差异沉降超出控制值,是施工控制的重点位置;既有地铁隧道变形缝附近沉降、差异沉降、变形缝开合度受环境温度影响较大,是监控的重点区域。

参 考 文 献

[1] 杨广武,关龙,刘军,等.盾构法隧道下穿既有结构三维数值模拟分析 [J].中国铁道科学,2009,30(6):54-60.

(YANG Guangwu,GUAN Long,LIU Jun,et al.Three-Dimensional Numerical Simulation Analysis of the Shield-Driven Tunnel Crossing under the Existing Structure[J].China Railway Science,2009,30(6):54-60.in Chinese)

[2] 沈良帅,贺少辉.复杂环境条件上跨下穿同一既有地铁隧道的变形控制分析及施工方案优化 [J].岩石力学与工程学报,2008,27(增1):2893-2900.

(SHEN Liangshuai,HE Shaohui.Subsidence Controlling and Construction Scheme Optimization of Cutting Across and Under-Passing an Existing Metro Tunnel under Complex Environmental Conditions[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2008,27(Supplement 1):2893-2900.in Chinese)

[3] 张成平,张顶立,吴介普,等.暗挖地铁车站下穿既有地铁隧道施工控制 [J].

中国铁道科学,2009,30(1):69-73.

(ZHANG Chengping,ZHANG Dingli,WU Jiepu,et al.Construction Control of a Newly-Built Subway Station Un-dercrossing the Existing Subway Tunnel[J].China Railway Science,2009,30(1):69-73.in Chinese)

[4] ATTEWELL P B,YEATES J,SELBY A R.Soil Movements Induced by Tunneling and Their Effects on Pipelines and Structures[M].New York:Chapman and Hall,1986:1-7.

[5] MAIR R J,TAYLOR R N,BRACEGIRDLE A.Subsurface Settlement Profiles above Tunnels in Clays[J].Geotechnique,1993,43(2):315-320.

[6] 宋克志,王梦恕,孙谋.基于Peck公式的盾构隧道地表沉降的可靠性分析 [J].北方交通大学学报,2004,28(4):30-33.

(SONG Kezhi,WANG Mengshu,SUN Mou.Reliability Analysis of Ground Settlement with Shield Tunnel Construction Based on Peck Formula[J].Journal of Northern Jiaotong University,2004,28(4):30-33.in Chinese)

[7] 骆建军,张顶立,王梦恕,等.地铁施工对管线的影响 [J].中国铁道科学,2006,27(6):124-128.

(LUO Jianjun,ZHANG Dingli,WANG Mengshu,et al.Influence of Metro Construction on Underground Pipeline[J].China Railway Science,2006,27(6):124-128.in Chinese)

[8] 郑余朝,仇文革,张俊儒.三管盾构隧道下穿铁路引起的地表位移及其控制技术 [J].中国铁道科学,2007,28(5):65-70.

(ZHENG Yuchao,QIU Wenge,ZHANG Junru.Ground Displacement Caused by Three Pipes Shield-Driven Tunnels Through below Railway on the Ground and Control Technology[J].China Railway Science,2007,28(5):65-70.in Chinese)

[9] SHARMA J S,HEFNY A M,ZHAO J,et al.Effect of Large Excavation on Deformation of Adjacent MRT Tunnels[J].Tunneling and Underground Space Technology,2001,16(2):93-98.

[10] 房倩,张顶立.浅埋暗挖地铁车站下穿既有线结构施工方法研究 [J].中国铁道科学,2007,28(5):71-77.

(FANG Qian,ZHANG Dingli.Study on the Shallow Tunnel Construction Methods for a New-Built Subway Station Passing through the Bottom of the Existing Subway[J].China Railway Science,2007,28(5):71-77.in Chinese)

[11] 北京市地铁运营有限公司.北京地铁工务维修规则 (试行)[S].北京:北京市地铁运营有限公司,2002.

(Beijing Subway Operation Limited Company.Beijing Subway Maintenance Rule[S].Beijing:Beijing Subway Opera-tion Limited Company,2002.in Chinese)

[12] 刘军,张飞进,高文学,等.远程自动连续监测系统在复杂地铁工程中的应用 [J].中国铁道科学,2007,28(3):140-144.

( LIU Jun,ZHANG Feijin,GAO Wenxue,et al.Application of Remote Automatic Continuous Monitoring System in Complex Metro Engineering[J].China Railway Science,2007,28(3):140-144.in Chinese)