1 号线地质特点与深基坑支护结构选型

摘 要 :基坑支护结构的选型是与当地的工程地质和水文地质条件密不可分的。文章根据南昌地铁 1 号线一期工程的工程地质和水文地质情况,结合地铁基坑的自身特点、基坑周边的环境保护要求、各种常用基坑支护形式的特点等,综合考虑了基坑的安全和工程造价等方面,对 1 号线一期工程全线的深基坑支护结构选型进行了探讨。

关键词 :地铁工程 ;地质特点 ;深基坑 ;支护结构选型

一、工程概况

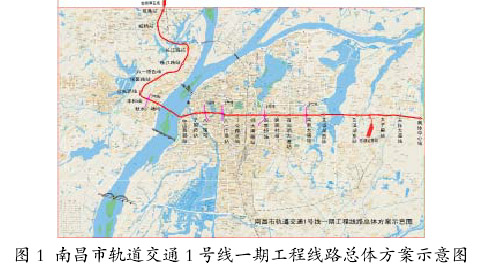

南昌市轨道交通远景规划线网由五条线路构成,1号线是线网中一条重要的L型骨架线,北起昌九城际铁路乐化站,东至瑶湖西侧,线路全长约36km。1号线一期工程是南昌市快速轨道交通建设规划中的近期建设线路,工程范围为位于城市西北经济技术开发区的双港站至城市东部的瑶湖西侧的奥体中心站,线路长约28.843km,一期工程全部采用地下线,线路走向为:规划孔目湖路—黄河路—丰和北大道—卫东大道—世贸路—过赣江—中山西路—中山路—八一广场—北京西路—北京东路—过艾溪湖—紫阳大道。共设地下车站24座,施工工法车站采用明挖,区间以盾构法为主。线路总体方案示意图如下图1所示:

二、地铁车站基坑特点及常用支护形式

地铁是一种运量大、高密度、快速运行的城市公共交通系统,地铁车站基坑与一般民用建筑基坑相比有其显著的特点:

第一,基坑设置的地理位置不同。地铁线路大多穿越市区,车站一般设置于城市主干道下。

第二,基坑形状不同。地铁车站的核心功能是满足列车、乘客的进出站以及乘客的上下车,因此,地铁车站基坑的形状一般设计为长条形,车站宽度约20m左右,车站长度根据车站功能的不同变化较大,一般标准车站长度约150~180m不等。

第三,基坑开挖深度普遍较深。一般标准地下二层车站的基坑开挖深度约16m,地下三层车站的基坑开挖深度一般达到22m以上。

地铁车站优先考虑采用明挖法施工,仅当不具备明挖条件或采用明挖法施工很不经济时,方可考虑采用暗挖法施工。明挖地铁基坑可分成放坡开挖和护壁施工两大类。目前地铁基坑的施工多以护壁施工为主,放坡开挖仅在场地开阔、埋深浅和环境允许时采用。护壁一般有地下连续墙、钻孔(咬合)桩、型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)、土钉墙等多种形式。

三、1 号线一期工程地质特点与基坑支护形式选型

基坑支护形式的选型是基坑工程设计的首要内容,应根据当地工程地质与水文地质条件、周边环境保护要求,并结合地下水处理方法、不同支护形式的特点以及工程造价和工期等方面综合考虑,既要能做到保证基坑及周边环境的安全,又要使工程造价控制在合理的范围以内。

根据工程地质勘察报告,南昌地铁1号线一期工程以位于蛟桥站和长江路站之间的瀛上湖为界,分为构造剥蚀岗地和赣江冲积平原两个地貌单元,具有显著不同的工程地质和水文地质特点,而赣江冲积平原段又大致以中山西路站和子固路站之间的扶河为界,根据地貌成因和形态特征,分为赣江冲积平原Ⅰ级阶地和赣江冲积平原II级阶地,其工程和水文地质特点相似。

(一)构造剥蚀岗地地质特点与基坑支护形式选型

南昌地铁1号线一期工程位于构造剥蚀岗地地貌单元内的车站有2座,分别是双港站和蛟桥站。拟建场地地层有人工填土(Qml)、第四系中更新统坡残积层(Q2edl),厚度约3~5m、下伏基岩为前震旦系双桥山群(Ptsh)褐黄、灰绿、紫红色千枚岩和青灰色千枚状板岩,为极软岩,全、强风化强烈,风化厚度变化大,节理裂隙发育。按其岩性及其工程特性,自上而下依次划分为杂填土、素填土、粉质粘土、全风化千枚岩、强风化千枚岩、中风化上段千枚岩、中风化下段千枚岩、中风化千枚板岩。

拟建场地地下水可分为孔隙性潜水、裂隙性潜水两种类型。其中孔隙性潜水主要赋存于第四系中更新统坡残积的粉质粘土及全风化岩层中,水量微弱。裂隙性潜水主要赋存于场地前震旦系双桥山群岩层的裂隙中,主要受上部大气降水渗透补给为主,含水量主要受构造和节理裂隙控制,无统一的地下水位,水量较为贫乏。根据理论分析,双港站若按水位降深16.5m计算,整个基坑的涌水量约327m3/d,蛟桥站若按水位降深15.5m计算,整个基坑的涌水量约89m3/d。

根据以上拟建场地的工程地质与水文地质特点以及理论计算,地下水可采取集水明排的方式进行处理,且降水所引起的周边地面沉降很小,可以满足对环境的保护要求。对于基坑的支护形式,在不考虑设置基坑止水帷幕的条件下,可供选择的形式有放坡开挖、土钉墙或钻孔桩等,必须进一步根据基坑的周边建筑物、地下管线及道路交通等情况确定。双港站横跨双港大道,车站周边有多栋5~7层的建筑物,距离基坑较近,根据环境保护要求,基坑支护可选择刚度较大、施工工艺成熟的钻孔桩。而蛟桥站周边场地较空旷,为池塘和农田。周围建筑物距离车站较远,基坑可选择放坡开挖或土钉墙等支护形式。

(二)赣江冲积平原Ⅰ级阶地地质特点与基坑支护形式选型

南昌地铁1号线一期工程位于赣江冲积平原Ⅰ级阶地地貌单元内的有长江路站~中山西路站之间的8座车站。拟建场地地层有人工填土(Qml)、第四系全新统冲积层(Q4al),厚度约13~22m、下部为第三系新余群(Exn)泥质粉砂岩。按其岩性及其工程特性,自上而下依次划分为素填土、粉质粘土、含粘性土粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂、圆砾夹砾砂、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩。泥质粉砂岩为粉砂状结构,泥质胶结,局部为钙质胶结。岩石质软,属软质岩,岩石遇水易软化,失水易干裂。

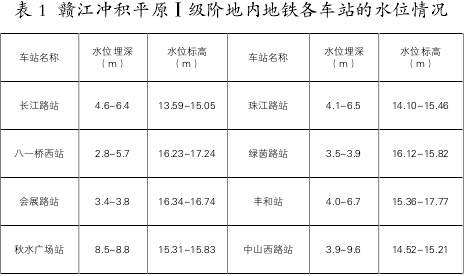

拟建场地地下水可分为孔隙性潜水、红色碎屑岩类裂隙孔隙水。其中孔隙性潜水主要赋存于第四系全新统冲积层的松散~中密状砂土以及稍密~中密的砾砂、圆砾中,地下水水量丰富,补给较快,水位年变幅1~3m左右。以长江路站为例,若按水位降深12.2m计算,整个基坑的涌水量约63337m3/d,地下水位埋深与水位标高可详见表1。裂隙孔隙水主要赋存于场地第三系新余群泥质粉砂岩层的裂隙中,主要受上部第四系松散层中的孔隙水补给,水量贫乏。

由于本范围地铁基坑基本位于城市主要道路下方,地下管线或建筑物密集,基坑设计必须首先考虑切断坑内外的水力联系,根据地铁施工经验,比较成熟的施工工艺有地下连续墙、钻孔桩+止水帷幕、型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)等。

地下连续墙刚度大,适用于基坑深度大,对周边环境要求较高的基坑;槽段接缝少,止水效果好;地基土适用范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层,各种软岩和硬岩等。但是造价较高,施工要求专用设备。

钻孔桩围护墙是排桩式中应用最多的一种,在我国得到广泛的应用,多用于坑深7~15m的基坑工程,钻孔桩施工时无振动、无噪音等环境公害,无挤土现象,对周围环境影响小;墙身强度高,刚度大,在南昌地区的深基坑中应用很多,其施工工艺与施工质量能得到较好的保证。止水帷幕形式可采用搅拌桩或旋喷桩,由于拟建场地含水砂层中存在颗粒粒径较大的砾砂、圆砾夹砾砂层,并且下卧风化泥质粉砂岩,止水帷幕在以上地层中的成桩效果较难控制,施工质量不好时容易引起涌水涌砂,甚至会影响基坑或周边环境的安全。

型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)是一种由水泥土搅拌桩柱列式挡墙和型钢组成的复合围护结构,同时具有隔水和承担水土压力的功能,当采用三轴水泥土搅拌桩时,适用土层范围较广,包括填土、淤泥质土、粘性土、粉土、砂性土等。与地下连续墙和钻孔桩排桩相比,型钢水泥土搅拌墙的刚度较低,根据近些年的工程经验,在常规支撑设置下,直径为1000mm的型钢水泥土搅拌墙,一般开挖深度不大于13m。

根据以上分析,基坑支护形式可优先考虑采用地下连续墙。

(三)赣江冲积平原 II 级阶地地质特点与基坑支护形式选型

南昌地铁1号线一期工程位于赣江冲积平原II级阶地地貌单元内的有子固路站等其它14座车站。赣江冲积平原II级阶地与I级阶地地质特点相似,拟建场地地层有人工填土(Q4ml)、第四系上更新统冲积层(Q3al),厚度约15~37m,下部为第三系新余群(Exn)基岩。按其岩性及其工程特性,自上而下依次划分为素填土、粉质粘土、细砂、中砂、粗砂、砾砂、圆砾、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩。

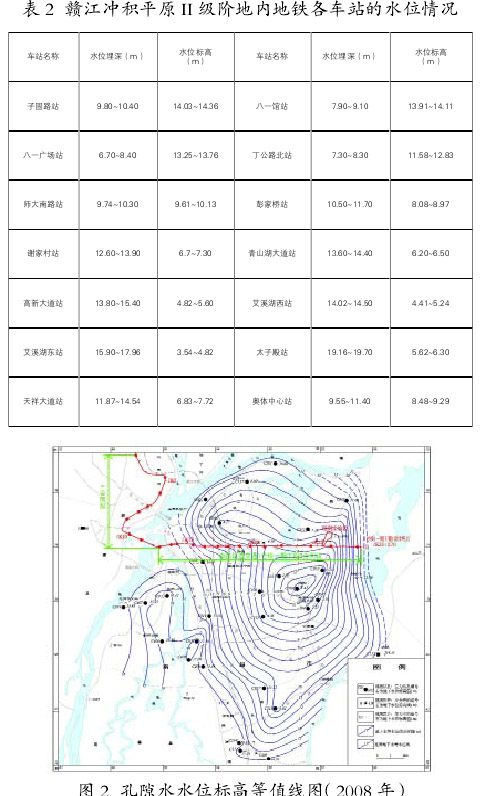

拟建场地地下水主要是赋存于第四系上更新统冲积层的砂砾石层中的潜水,地下水水量丰富。地下水位埋深与水位标高可详见表2:

由表2可见,工程沿线松散岩类孔隙地下水位总体上呈西高东低,地下水面大致呈由西往东缓降的趋势。其中师大南路站至彭家桥路站以东区段,受原有部分企业大量取用地下水的影响,形成数个局部地下水漏斗,现因关停或限采,该区段地下水位有所回升,但仍与相邻地段低2~4m左右,现有漏斗中心(南钢、洪钢一带)水位低于其它地段仍达8~10m。根据江西省勘察设计研究院(环境监测总站)的区内地下水监测资料,至2008年,区内孔隙水水位情况详见图2。

本范围地铁车站拟建场地的地下水位埋深相差多达10m,基坑支护形式可根据对地下水的不同处理措施综合考虑。

位于老城区的车站,基坑周边建筑物密集,环境保护要求较高,且场地地下水水位埋深约9~10m,砂性地层渗透性强,水量丰富,需考虑采取止水措施,切断基坑内外水力联系,根据前面的分析,支护形式可优先考虑采用地下连续墙。

位于城东片区和瑶湖片区的车站,周边环境相对空旷,建筑物距基坑一般较远,场地地下水位埋深约12~19m,支护形式可优先考虑采用钻孔桩,当基坑周边不存在对降水反映敏感的建筑物时,可借鉴沈阳地铁等类似工程的经验,取消止水帷幕,采用坑外井点降水,将地下水降至坑底以下,水位降深约3~5m,根据理论计算,地面附加沉降量仅为5mm左右,可满足一般环境的保护要求,但在施工前需进行降水试验,进一步验证降水的影响范围以及周边环境对降水的响应;当基坑周边环境较复杂,尤其是存在较大直径并且修建年代较长远的雨、污水管时,对坑外降水方案应谨慎,必要时可采取桩间止水措施或对敏感建筑物采取提前加固措施;当有特殊更高的要求时,也可采用地下连续墙作为支护结构。

四、结语

本文结合地铁基坑的特点,根据南昌地铁1号线一期工程的线路走向、工程及水文地质条件以及周边环境保护要求等,对全线地铁车站基坑的支护形式进行了探讨,旨在因地制宜,选择出既安全可靠又经济适用的支护。对于各种支护形式的实施效果,还有待在1号线一期工程的深基坑施工中进一步验证和优化。

参考文献

[1] 国家标准.地铁设计规范(GB 50157-2002)[S].北京:中国计划出版社,2003.

[2] 刘国彬,王卫东.基坑工程手册(第 2 版)[M].中国建筑工业出版社,2009.

[3] 南昌市轨道交通 1 号线一期工程岩土工程勘察报告(A标段)[R].浙江华东建设工程有限公司,2009.

[4] 南昌市轨道交通 1 号线一期工程岩土工程勘察报告(B标段)[R].江西省勘察设计研究院,2009.

[5] 南昌市轨道交通 1 号线一期工程初步设计(修编).上海市隧道工程轨道交通设计研究院,2010.