四线区间结合站前交叉渡线施工工法比选

摘 要 福州地铁 1 号线一期工程站前大道站 ~ 福州南站区间以及出入场线施工工法与福州南站站前交叉渡线的设计密切相关,根据福州南站建设计划,福州南站于 2010 年 4 月高铁通车。通过对站前大道站 ~ 福州南站以及出入场线立体交叉四线区间施工工法的分析与研究,结合站前交叉渡线的设计方式,在确保福州南站正常建设的基础上,确定了合理的区间施工工法和站前交叉渡线形式。

关键词 线路设计 立体交叉区间 交叉渡线 方案比选

福州地铁 1 号线运营线路长为 29. 2 km,线路呈南北走向,起于福州市中心城区北部的象峰站,终于东部新城站,全线共设 24 座地下车站。1 号线路沿线地势起伏不大,高程主要在5 ~12 m 间,地貌类型以山前冲积平原地貌为主,部分为剥蚀残山地貌。本文所研究的四线区间位于站前大道站 ~ 福州南站及出入场线区间,立体交叉处正线隧道位于出入场线隧道的上方,其中正线区间轨顶高程处于- 5. 3 ~ - 8. 0 m,主要穿越淤泥、粉质黏土、残积黏性土、全风化凝灰熔岩等; 出入场线轨顶高程最低处为 -16. 2 m,主要穿越淤泥、粉质黏土、坡积黏性土、残积黏性土、全风化凝灰熔岩( 含孤石) 、散体状强风化凝灰熔岩、碎裂状强风化凝灰熔岩、中风化凝灰熔岩等。目前地下区间隧道的施工工法主要为以下几种: 盾构法、明挖法和暗挖法等。

1 施工工法选择主要控制因素

在充分掌握总体设计的基础上,经现场详细踏勘,对周边环境、道路布置和地块开发进行了充分的理解,此段区间正线及出入场线的边界条件及控制因素主要有如下几点:

( 1) 本区间穿越胪雷村密集房屋区,现状以 3 ~5 层民房为主,远期规划为站前大道,道路红线宽约98 m,中间设置 30 m 宽的景观河道。站前大道的实施将在地铁施工之后进行,为此选择不同的施工工法,对该地区的拆迁量的影响重大。

( 2) 福州火车南站及站前路已建成通车,地铁福州南站站结合福州火车南站建设,部分主体结构已完工,为保证福州火车南站的正常运营,站前路需保持畅通不中断,而站前四线交叉渡线段( 位于车站内部) 尚未实施,站前接线的调整存在可能。为此,区间隧道施工工法和站前交叉渡线的设置方式应与福州南站现有施工状况相结合,尽量减少对福州南站建设的影响; 同时,交叉渡线的设置方式很大程度上取决于区间隧道采用的施工方法。为此,在确保南站高铁按原计划通车的基础上,需要确定合理的线路施工工法和交叉渡线形式。

( 3) 站前大道站至福州南站站区间埋深受规划河道河底标高( 2. 95 m) 控制,且与福州南出入场线存在四线立体交叉,区段的施工方案直接影响线路平纵布置和空间关系,涉及到前期工程的拆迁量和工程投资。

2 方案比选设计

根据福州地铁 1 号线规划要求,结合福州南站目前施工进度,在确保福州南站正常运营,站前路不中断的基础上,本文从施工进度、施工难度、施工安全、投资造价等多个方面论证了 4 个施工方案和交叉渡线形式。

2. 1 方案( 1) : 全明挖方案

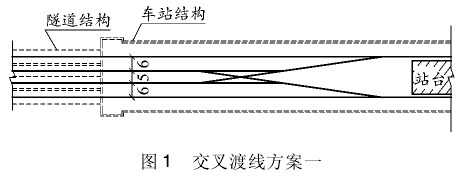

站前大道站至福州南站站及出入场线均采用明挖法施工,全明挖方案要求线间距较小,采用交叉渡线方案一( 见图 1) 。隧道结构与车站结构交界处四线线间距为 6 m、5 m、6 m,满足矩形隧道线间距的要求。

2. 2 方案( 2) : 全盾构方案

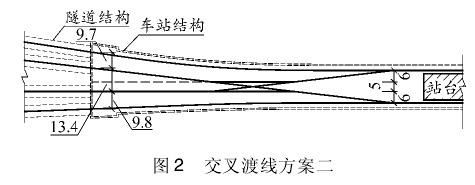

在全盾构方案中,交叉渡线方案一的隧道结构和车站结构交界处的线间距已难以满足盾构对线间距的要求,为此,调整交叉渡线方案,为方案二( 见图 2) 。

该方案调整交叉渡线处正线与出入场线布置,在站前路东侧、福州南站站西端头设置盾构井。与方案一渡线相比,该方案渡线将区间正线及出入场线的线间距拉大,使其线间距从 6 m、5 m、6 m 扩大到 9. 7 m、13. 4 m、9. 8 m,从而在隧道结构与车站结构的交界处满足盾构对线间距的要求。

2. 3 方案( 3) : 盾构 + 暗挖方案

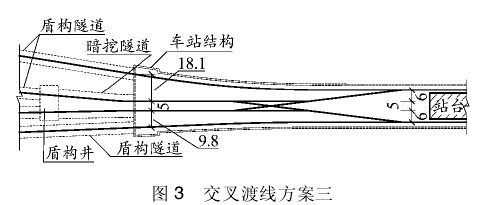

该方案在站前路东侧设置盾构井与暗挖工作井,正线全线采用盾构法施工,出入场线采用暗挖法过站前路后,在站前路西侧设置盾构井,暗挖到盾构工作井后,剩余出入场线区间采用盾构法施工。为满足该方案施工工法要求,设计交叉渡线方案三( 见图 3) 。与全明挖方案交叉渡线布置相比,该方案交叉渡线只调整两侧正线布置,而出入场线布置方式不变。为满足盾构线间距的要求,该方案拉大正线与出入场线的线间距,而该处出入场线采用暗挖施工,5 m 线间距满足暗挖要求,故保持出入场线线间距 5 m,待过站前路后,线间距由 5 m 拉开到 14 m,又能满足盾构的线间距要求,改用盾构法施工。

2. 4 方案( 4) : 全暗挖方案

该方案线路平纵布置与盾构方案一致,对应于交叉渡线方案二( 见图 2) ,区间正线及出入场线采用全暗挖施工。

3 线路设计方案筛选

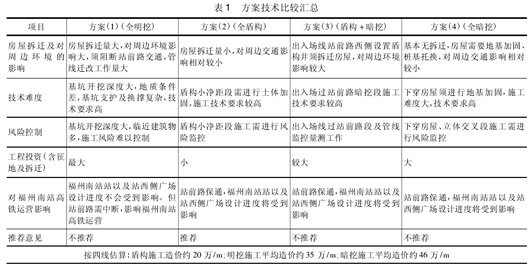

方案比选主要考虑以下几个方面: 方案的可行性、技术难度、风险控制的大小、对福州南站高铁计划投入运营时间的影响、工程投资等。

方案( 1) 不需改变福州南站原有设计条件,各设计单位配合方便。但该区段地处胪雷村,建筑物密度极高,房屋拆迁大,工程投资大幅增加,且整体进度要求难以保证。根据线路标高设置,基坑开挖深度大,且沿线紧邻河道,地质条件差,施工难度大、风险控制存在不确定因素; 明挖施工会对新建站前路“开膛破肚”,隔断交通,对福州南站高铁按计划投产运营造成较大影响。

方案( 2) 需改变福州南站原有设计条件,福州南站站西广场以及地铁车站需更改原设计,几家设计单位须配合完成优化设计工作。区间及出入场线采用盾构法施工时,只需拆迁桩基侵入盾构区间的房屋,拆迁量大大减少,协调工作量少,工程投资大幅降低,整体进度要求较易满足; 采用区间盾构时,可避免管线迁改,站前路一直保持通畅,对福州南站高铁运营无影响。正线区间及出入场线地质条件差,采用盾构法从施工难度、工程费用、风险控制等角度综合比较更加合理。

方案( 3) 需改变福州南站原有设计条件,福州南站站西广场以及地铁福州南站站需更改原设计,几家设计单位配合工作量大; 暗挖法涉及各种工法变换,较盾构工法施工控制难度大,对地面建筑影响大; 同时该方案过站前路处于线路曲线段,暗挖支护施工不便。

方案( 4) 同样需改变福州南站原有设计条件;拆迁量最小,只需进行地面房屋地基加固与桩基托换; 但暗挖法对淤泥质土适应性较弱,施工风险较大,工程建设投资大。各方案技术比较汇总表见表 1。

综上所述,方案( 3) 、方案( 4) 施工难度大,技术要求高,存在一定的施工风险; 方案( 1) 房屋拆迁量大,管线改迁多,影响福州南站高铁运营,同时明挖施工风险难以控制,工程投资大; 方案( 2) 尽管对福州南站有一定的影响,但该方案对周边交通影响小,房屋拆迁量少,施工风险小,工程总投资少。综合比较,在确保福州南站正常投产运营的基础上,方案( 2) 作为推荐方案。

4 结束语

经过对 4 个方案的论证比选,推荐方案( 2) 所确定的施工工法和站前交叉渡线方式作为立体交叉四线区间施工工法的最终方案。本论文主要得到如下几个结论:

( 1) 论文推荐采用的交叉渡线形式及施工方法,对地面交通的影响较小,同时保证了站前路的畅通,对福州火车南站的正常运营没有造成影响;

( 2) 通过施工难度、施工安全、投资造价等方面的论述,确定盾构法是本工程中拆迁量最少,工程投资最小的区间施工工法;

( 3) 本文的结论可为类似工程设计提供参考。