北京8 号线二期工程下穿奥海湖施工技术

摘 要:结合北京地铁 8 号线二期下穿奥运森林公园奥海湖明挖隧道工程,论述了围堰施工、围护结构方案比选、基坑开挖、钢支撑施工及与一期既有隧道接口的施工技术,对类似穿湖过河工程有一定借鉴意义。

关键词:隧道;明挖法;围堰;围护结构;施工

1 工程概况

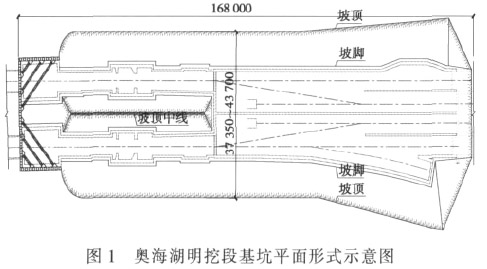

1)北京地铁 8 号线二期工程林萃桥站—森林公园南门站区间穿越奥运森林公园,呈南北走向下穿奥海湖。 奥海湖段北端与盾构区间接收井相接,南端与已运营一期森林公园南门站站前折返线相接。 综合考虑水文、地质、经济及技术因素,奥海湖段先期做围堰采用明挖法施工。 结构顶至湖底距离 2.2~6.2 m,迎水面设柔性全包防水层。 基坑总长 162.657 m,标准段宽23.55 m,深 9.2~13.8 m,平面形式如图 1 所示。

2)奥海湖湖面设计标高 38.5 m,湖底标高 35.0 m,湖底下 0.4 m 设置防渗膜,湖中心有大型喷泉及相关配套管线,如:电力电缆、照明设施、循环水及喷泉水泵系统线路等。 施工前临时拆除,工程完毕后恢复主湖及大型喷泉。

3)地貌单元主要为清河以南台地 、清河故道 、古清河与古金沟河所夹台地,受人工修建森林公园影响,地形改变较大。 地层表层为人工填土,其下为第四纪沉积的黏性土、粉土、砂卵石互层,并以黏性土、粉土、粉细砂为主。

4)水文地质情况:

第 1 层为潜水—层间水。粉质黏土中的透水性地层,初见水位埋深 11.6~12.3 m,绝对标高 25.8~26.82 m;静止水位埋深 9.9~13.2 m,绝对标高 27.42~30.88 m。受降水影响该层水表现为潜水—层间水混合特性,有连续水面水量较大。

第 2 层水为层间水—承压水。 粉质黏土中的透水性地层,初见水位埋深 23.4~23.8 m,绝对标高 14.0~15.32 m; 静止水位埋深 18.9 ~20.6 m, 绝对标高约18.50 m。

奥海湖段隧道埋深范围内这两层水主要接受侧向径流及越流补给和排泄,对施工有较大影响。

该区间段抗浮设防水位标高按 39.0~40.0 m 考虑。

2 围堰施工

明挖施工前借助地形采用 Π 形土围堰。 筑堰用粉质黏土,堰高高出最高水位 0.7 m;堰顶宽 2.5 m;堰外迎水面满铺防水卷材,边坡坡度 1∶2;堰内边坡坡度1∶ 1.5。 围堰施工完毕抽干堰内湖水,并在堰内井点降水至底板下 1 m,保证明挖无水施工。

3 围护结构方案比选

3. 1 围护结构方案

3. 1. 1 放坡土钉墙围护形式

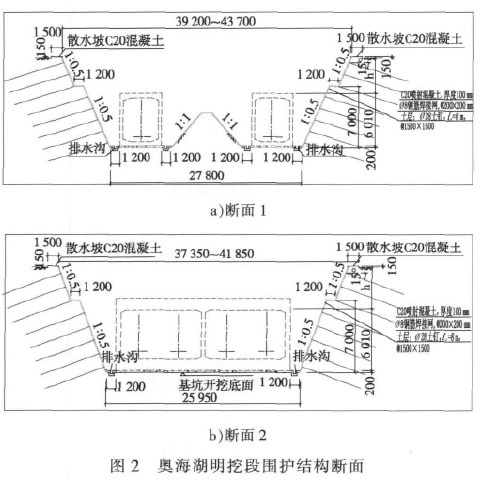

采用放坡开挖,土钉墙支护,基坑外降水。 放坡施工时对坡面挂网喷混凝土处理,采用 8φ@200×200 mm钢筋网,喷 100 mm 厚 C20 混凝土及 1500 mm×1500 mm间距φ28 土钉加固。 明挖结构东、西两侧外边坡为 1∶0.5,距基坑开挖底面 7 m 处设 1.2 m 宽平台,中间核心土采用 1∶1 放坡。 围护结构断面见图 2。

放坡土钉墙围护形式存在的问题:

1)围堰完成后进行土建施工,因明挖段北端为盾构接收井,考虑盾构到达接收井后需立即进行盾构机解体、吊装、运输(此过程需要大型吊装、运输设备进场作业),若同时施做明挖结构其作业风险极高,若待盾构转场之后再施做明挖结构,工期严重滞后。

2)结构施工期间必须使用大型吊车、混凝土泵车和罐车等重型车辆进入施工现场,而现况地面基层主要是湖底淤泥,其含水量大,边坡稳定性差、承载力低,重型设备在基坑边坡附近作业很容易造成基坑边坡失稳,无法保证基坑及外侧围堰的安全稳定。 考虑到和既有一期结构相接,一旦出现问题后果十分严重,安全隐患极大。

3)基坑开挖范围内分布的细砂③4层、粉砂⑨3层为含水层,含水量很高,开挖过程中可能造成流砂、坍塌现象,边坡易失稳。

4)明挖段位于奥海湖底 ,虽有降水措施 ,但围堰外侧湖区水位较高,且湖底土体处于饱和状态,放坡+土钉墙支护形式容易出现渗水,止水效果难保证,难以实现基坑内干槽施工。

5)基坑暴露期间需经历季节性冻融循环,在季节性冻融循环下边坡极易破坏。 季节冻土对土钉支护的受力性能有明显影响:土体受冻后,面层后土压力较冻前增大;土钉钉头的轴力较冻前有较多增加,且土钉拉力的分布形式由常规条件下中间大两头小变为受冻条件下钉头最大单向分布;土钉支护位移增加。这对施工进度、质量、安全等带来极为不利的影响,安全隐患很大。

3. 1. 2 围护桩+内支撑围护形式

基坑外用无砂水泥管管井降水,

φ800@1400,长 15m钻孔灌注桩+φ609 钢管支撑。

采用围护桩+内支撑围护形式的优势:

1)可有效地防止坡面内侧静水压力对基坑围护结构的破坏,实现基坑内干槽作业,大大降低雨雪天气对施工安全的影响,更易掌握对季节性冻融循环破坏的控制(通过监测基坑围岩,调整内支撑轴力及采取土体注浆加固等措施),最大限度保证施工进度、质量、安全。

2)基坑开挖量大大减小,基坑两侧的施工场地更宽敞、安全,更便于场地规划。

3)施工作业空间更为宽阔,各种大型设备得以进场作业,大大加快施工进度。

4)大大提高了基坑抗侧向压力的能力 ,为吊装 、运输提供稳定的侧向支撑,实现明挖结构与盾构机接收、转场等工序同步进行,施工作业环境更为安全、合理,可将施工不可预见风险降至最低。

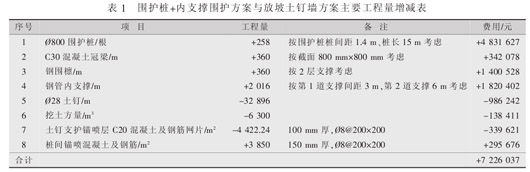

3. 2 围护方案的确定

经对上述方案的综合比较,最终确定采用围护桩+内支撑围护形式。围护桩+内支撑围护方案与放坡土钉墙方案的主要工程量增减情况见表 1。 采用围护桩+内支撑围护形式,虽然增加了一定的工程费用,但实现了盾构机解体吊装与明挖结构同期施工,节省工期共计 136 d;围护形式更为安全、合理,可最大限度地降低不可预见风险带来的经济损失。

4 明挖段与一期接头施工技术

4. 1 施工要求

1)保证接头施工与一期运营互不干扰。 以“结构为功能服务”为原则,满足一期工程行车运营、环保、防护、防水、防火、防腐的要求;同时,接头施工工艺等要满足结构要求,做到结构安全、耐久、经济合理。

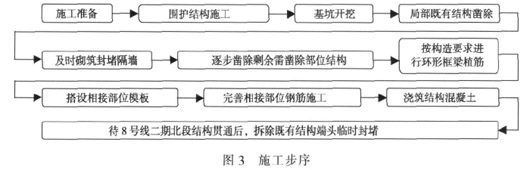

2)结构相接需完成对既有结构端头的临时封堵,将既有混凝土结构凿除,完成新旧钢筋连接、混凝土浇筑及养护等。 待 8 号线二期北段结构贯通后拆除临时封堵。

4. 2 施工工艺

明挖段南端与一期接头处为单线隧道接口,预留区间采用钢筋混凝土端墙封堵。 为改善折返线功能,二期工程将折返线向北延伸,一、二期由原来的单洞隧道变化为三跨隧道接头。

施工时将一期结构封端墙局部拆除,在新建结构与一期接头处设置环形框梁(TKL、DKL),将环形框梁通过植筋与一期结构连接。

1)施工步序(见图 3)。

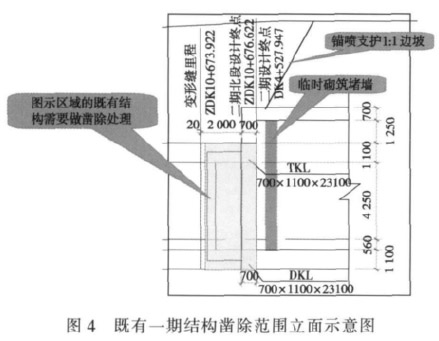

2)凿除接口部位混凝土。 明挖段南端结构施工前先将一期结构的封端墙局部凿除,采用水钻分块切除以降低对一期结构的扰动。 施工时随凿随加设临时型钢支撑。 在凿除过程中,密切注意凿除面工作情况,有异常时须马上撤离作业区所有人员,并及时采取措施。必须保证脚手架稳定、安全并做好防护。 既有一期结构凿除范围见图 4。

3)砌筑临时封堵墙。采用页岩砖砌筑,墙厚 360 mm、高度为结构净空,以此将现有施工部位与运营部位隔开,使施工对运营的干扰降到最低。

4)植筋。 按钢筋间距采用冲击钻在凿除面上钻孔,严格控制钻孔直径和深度;成孔后用压缩空气将孔内浮渣吹净,检验孔深和孔径;孔合格后灌胶,用注胶枪将植筋胶打入孔内,必须保证孔内灌胶充实;将加工好的钢筋缓慢旋转着插入植筋孔内,到位后用锤子砸实。

5)施工缝处防水施工。 施工缝处采用双道遇水膨胀止水胶,并在接缝表面涂刷 1.5 kg/m2的水泥基渗透结晶型防水材料。

6)先施工环框梁的钢筋,再施工二期结构的钢筋,模板及混凝土施工与二期结构同时进行。

4. 3 监控量测

1)监测内容

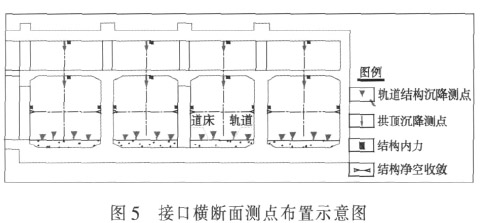

施工期间须进行的监测项目有:轨道结构沉降、拱顶沉降、结构内力、结构净空收敛。 应及时检查和统计监控量测数据,绘制基坑侧向变形、地表沉降和邻近建(构)筑物变形的时态曲线,并进行数据反馈分析。当监测数据出现异常时,应立即采取措施。

2)监测点布置

一期设计终点以南 10 m 内,间距 5 m 设置 2 个监测断面。 监测点布置如图 5 所示。

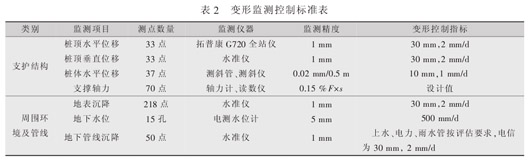

3)控制标准

主要监测项目的控制标准如表 2 所示。

5 基坑开挖

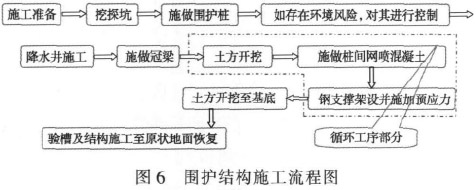

5. 1 基坑围护结构施工流程[1]

基坑开挖流程见图 6。

5.2 盾构接收井土体加固

在盾构接收井处机头进洞前需对洞口土体进行加固,加固土体无侧限抗压强度要大于 0.8 MPa;加固土体渗透系数≤1.0×10-6cm/s。 采用φ800@600 二重管旋喷桩加固,咬合 200 mm,跳二打一,以保证地层具有良好的均匀性和自立性。

5. 3 降水施工

采用无砂水泥管管井降水。 基坑开挖过程中视基坑侧壁地下水渗漏情况,沿基坑侧壁插入钢花管导流来排除渗水。

5. 4 冠梁施工

冠梁为 C30 混凝土,待灌注桩施工完毕后,清理桩顶残渣、积水及浮土,并凿毛清洗至设计标高位置,随各区域灌注桩完成后分段施工冠梁。

5. 5 土方开挖

待冠梁混凝土强度达到 70 %以上,盾构接收洞口土体预加固完成、降水井施工完毕且降水效果明显后,开始自上而下分层进行土方开挖。

开挖注意事项[1-2]:

1)基坑开挖前,先做好基坑周边截、排水沟,畅通排水系统,确保水流不冲刷边坡或进入基坑。

2)开挖过程中掌握好“分层、分步、对称、平衡、限时”5 个要点,遵循“竖向分层、纵向分段、先支后挖”的原则。

3)基坑开挖空间和速率须相互协调配合,根据土层稳定情况合理确定开挖临时坡度,分步开挖长度。一般情况下,纵坡不能陡于 1∶3,长度不宜大于 25 m,开挖台阶高度不宜大于 2 m。 不可超挖或欠 挖。

4)各开挖面均衡开挖 ,严禁单侧超前开挖 ,影响结构安全。要及时施做基坑内支撑并施加预应力,尽量缩短无支撑暴露时间,保证围护结构的安全。

5)随基坑开挖 ,喷射桩间混凝土 ,混凝土表面要平整,必要时需二次找平,以保证防水层的施工质量。

6)严禁大锅底开挖,避免基底长时间暴露。 开挖接近设计标高时,预留 30 cm 土人工清底,严禁超挖,保证基底不被扰动,同时作基底验槽,平整基坑,疏干坑内积水,并及时施作垫层。

7)加强地下水的处理 ,必要时开挖排水沟 、集水井,集中抽排疏干地下水。

8)避免土方开挖中各种机械破坏围护结构,机械开挖困难的地段由人工进行土方开挖。 经常检查支撑状态,监测钢支撑轴力,必要时采取措施。

9)基坑开挖和结构施工期间严禁基坑周边堆载,保证围护结构周围地面超载不得大于 20 kPa,扩大段围护结构周围地面超载不得大于 30 kPa。 孔口四周 2 m范围内严禁堆载。

10)加强监测 ,信息及时反馈 ,实行信息化管理 。发现异常立即停止基坑内一切作业,及时采取措施确保稳定。

6 钢支撑施工

6. 1 施工技术要点

1)钢支撑 、 钢围檩必须保证稳定 、 强度 、 变形要求,并严格按设计要求施加预应力。

2)采用吊车配合安装钢支撑,防止桩顶部在侧压力作用下产生较大水平位移引起附近地面隆沉。

3)架设钢支撑必须准确到位,确保支撑端部中心位置误差小于 30 mm。

4)钢管横撑的支撑头处要预埋钢托架以保证钢支撑牢固。

5)钢支撑端面与支撑轴线必须垂直 、平行 ,并安装焊接在预定位置。

6)所有直接承力的钢板端面预先铣平。

7)支撑杆件应保证满焊,焊缝能承受全部支撑力,必要时应增设加劲肋板,必须满足端头稳定和传递支撑力的要求。

8)钢支撑架设及拆除的整个过程中必须加强监控量测。

6. 2 钢支撑预应力施加

1)应考虑到拆除抱箍消除应力及分级重复加力造成的应力损失,加以合理计算增加应力。

2)必须保证抱箍水平,在支撑两侧及抱箍两端与围檩支顶稳固后同步、对称施加预应力。

3)预应力应分级施加 ,重复加力至设计值 ,多次检查支点情况随时准备对节点进行加固,达到规定的压力稳定后将应力锁定。

4)抱箍两端头对称安装油压千斤顶 ,同时加压 ,分组拆除,轮换施顶压力,抱箍须满足轴力要求。

7 施工注意事项

1)围护桩施工时根据地层情况,做好护壁泥浆配合比的试配与管理工作,防止塌孔。

2)完善对支撑变形失稳 、地表隆沉 、管线及闸阀破坏、塌方等应急预案与冬雨季施工措施,对不同安全等级的风险预警实行相应的应急响应。

3) 做到随挖随撑 , 加强钢支撑抗滑移和防坠落措施。 重点监控抗剪凳及钢支撑与围檩连接处施工质量。

4)对湖底明挖段适当加密降水井,加强降、引、排水工作,确保无水施工。

5)明确监测控制值并加强监控量测,做到信息化施工,及时反馈信息,调整、优化设计参数,确保施工安全可靠。

6)采用超前地质预报技术 ,对地层变位 、地表隆沉等进行预测,以便对风险进行预控。

参考文献:

[1] 刘建航,候学渊. 基坑工程手册[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1997:16-54.

[2] 夏明耀,曾进伦. 地下工程设计施工手册[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1999:231-311.