深基坑地下连续墙施工期变形特性分析

摘 要: 为了探索施工期深基坑的变形特性,结合武汉市地铁光谷广场站深基坑工程实际,采用 FLAC3D数值模拟软件,考虑基坑的实际施工开挖步序,对深基坑工程地下连续墙在相应支护体系下开挖过程中的变形特性进行了数值模拟,得到了采用地下连续墙支护结构的基坑开挖至不同深度时的变形场。根据变形场,分析得出了基坑各部位的变形特性,及最大水平、沉降变形量。通过对比分析发现,数值模拟结果与前期现场监测结果基本吻合,说明数值模拟分析结果对深基坑施工具有一定的指导意义,支护结构设计参数能够满足施工要求,可为其他类似基坑工程支护参数的选取提供参考。

关键词: FLAC3D; 地铁站; 地下连续墙; 深基坑; 变形特性; 数值模拟

地下连续墙作为最重要的深基坑支护体系之一,具有刚度大、变形小、止水效果好、安全可靠性高等特点,在近几年的深基坑工程中得到了广泛的应用[1-2]。但由于地下水、基坑土性质等众多不确定性因素,加上设计与施工管理不善等原因,深基坑变形失稳事故时有发生,给国家造成了巨大的经济损失和不良的社会影响。大量事实说明,深基坑虽为临时性工程,但其重要性不容忽视。正确认识地下连续墙支护体系下深基坑开挖过程的变形特性,对于控制基坑变形,保证基坑稳定有着重要的意义。

国内学者对基坑变形问题做了大量研究。王建华和徐中华收集了上海市区 31 个支护结构与主体地下结构相结合的深基坑工程的实测变形资料,从统计角度探讨了支护结构与主体地下结构相结合的深基坑围护结构的变形特性[3]。曹长礼通过建立神经网络误差修正灰色模型,很好地描述了基坑位移的非线性发展[4]。丁勇春和王建华通过对上海软土地区地铁车站基坑实测数据的分析,探讨了基坑围护结构变形、坑外土体变形及地表沉降的一般规律[5]。赵财军等将改进后的 GM( 1,1) 模型应用到基坑变形预测中,并通过实例应用验证,取得了很好地预测精度[6]。

在总结前人所做研究的基础上,本文采用 FLAC3D数值模拟软件建立三维模型,模拟地下连续墙支护体系下地铁站深基坑分步开挖过程,从基坑变形场入手,对深基坑开挖过程中的变形特性进行了研究。现场实测数据与数值模拟结果基本吻合。计算结果对于基坑工程施工具有一定的参考指导意义。

1 工程概况

武汉地铁光谷广场站位于广场交通绿化岛西端和广场南端的虎泉街地下。南面为住宅区和部分空地,北面为鲁巷广场购物中心、工贸家电等商业区,东面为城市绿化广场。光谷广场车站用地 500 m 范围内人流密集。光谷广场站是二号线一期工程的第 21 个站,是二级中间站。结合地面交通状况,车站设有 4 个出入口与 1 个预留出入口。车站有效站台中心线的里程为右 DK27+577,设计起点里程为右 DK27+448. 000。车站总长度 278. 7 m,主体结构基坑开挖深度约为 16 m,基坑安全等级为一级。

根据岩土工程勘察显示,场地地层岩性为第四系近代人工填土层( Qml) 、第四系中更新统冲积层( Q2al)和冲、洪积层( Q2al+pl) 以及残坡积层( Qel+dl) ,岩性为粉质黏土、黏土夹砾石、粉质黏土夹碎石。下伏基岩主要为二叠系下统栖霞组( P1q) 灰岩、石炭系中统黄龙组( C2h) 灰岩、石炭系下统高骊山组( C1g) 灰岩、二叠系下统马鞍组( P1m) 炭质页岩和泥盆系上统五通组( D3w)石英砂岩,岩性复杂。

车站主体采用地下连续墙与多层 Ф609×16 mm( Ф609×12 mm) 钢管支撑作基坑支护体系,基坑施工采用分段、分层开挖土方,明挖顺作法施工。现场施工设计支护参数如表 1 所示。因基坑深度达到 16 m,为保证基坑的稳定性及施工安全,基坑开挖过程分为 4段,即基坑开挖至第 1 道支撑底标高 3. 8 m 并设置第1 道支撑为工况 1,开挖至第 2 道支撑底标高 8. 3 m 并设置第 2 道支撑为工况 2,开挖至第 3 道支撑底标高11. 7 m 并设置第 3 道支撑为工况 3,开挖至第 4 道支撑底标高并设置第 4 道支撑为工况 4。

2 三维数值模型

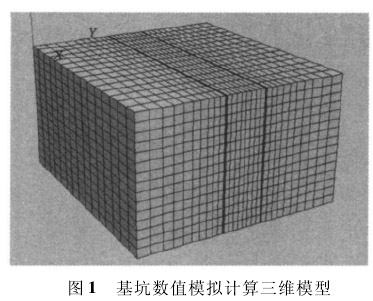

考虑到基坑平面、支护结构、地面附加荷载以及基坑开挖情况对基坑西部标准段部分建立模型,进行有限差分计算。基坑开挖深度为 16 m,当前开挖长 64m,基坑宽 18. 5 m。根据基坑开挖影响长度方向约为开挖深度的 3 ~ 4 倍,深度方向约为开挖深度的 2 ~ 4倍,取基坑沿长边方向延伸约 46 m,基坑两侧短边各延伸约 40 m,基坑底部以下取 44 m,即基坑模型尺寸为 110 m×100 m×60 m( 长×宽×高) ,如图 1 所示。土体单元及地下连续墙均采用块体单元,模型单元总数7 460 个,节点总数为 9 348 个。模拟计算中,边界条件为模型底部位移全约束。因北面( 模型右侧) 为鲁巷广场购物中心大楼,计算过程中在模型右侧施加大楼自重荷载。

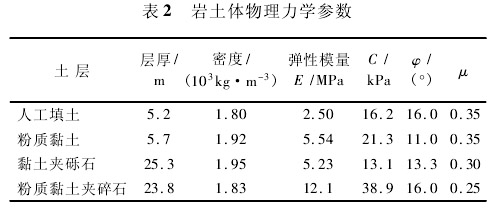

根据岩土工程勘察报告及前期参数反演研究结果,计算过程中,采用的岩土体物理力学参数如表 2 所示。

3 模拟结果与分析

根据基坑开挖和支护的施工步序,模拟施工开挖过程分 4 步完成: 第 1 步为基坑开挖至 4 m 处,支护完成后,再进行第 2 步开挖至 8 m 处,支护完成后进行第3 步开挖至 12 m 处,支护完成后进行第 4 步开挖直至基坑设计深度。计算中将每一个开挖步序作为一个计算步时,按增量法近似模拟施工过程。基坑开挖过程中土体及支护结构的变形计算模拟结果略。

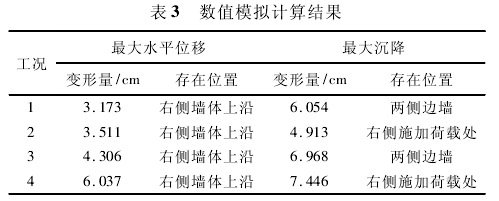

计算结果表明,地下连续墙体水平位移和基坑周边地表沉降位移发展很不均匀,空间变形特征明显。总体上讲,随着基坑的开挖,地下连续墙体水平位移要小于基坑周边地表沉降位移,如表 3 所示。对于地下连续墙体,基坑开挖初期水平位移发展较快,随着基坑开挖深度的增加,地下连续墙体水平位移增长加剧; 基坑开挖过程中最大水平位移均出现在右侧墙体上沿。对于基坑周边地表沉降,工况 1 时地表沉降有一定的发展,当基坑开挖进入工况 2 时,由于基坑开挖回弹,沉降位移减小,随着基坑的进一步开挖,地表沉降位移继续增大。

由于基坑左右两侧受力情况不同( 右侧施加大楼自重荷载) ,基坑开挖初期,右侧墙体水平位移明显大于左侧墙体,随着基坑开挖深度的增加,右侧墙体水平位移逐步增加,而左侧水平位移反而逐渐减小,从基坑两侧受力不均来分析,应是右侧墙体变形在外力作用下发展加快。基坑地表沉降一方面由于土体自重引起沉降,另一方面由于外荷载的存在和地下水的影响,部分地区沉降加大,尤其是外荷载存在处,沉降变形最大。随着开挖步序的进行,沉降变形先由于开挖回弹的影响在一定程度上有所减小,然后随着开挖深度的加大,变形迅速增大,开挖深度至设计深度时达到最大值 7. 446 cm,沉降最大出现在基坑右侧施加荷载处,基坑底部隆起加剧,最大值达到 30 cm。

4 实测对比分析

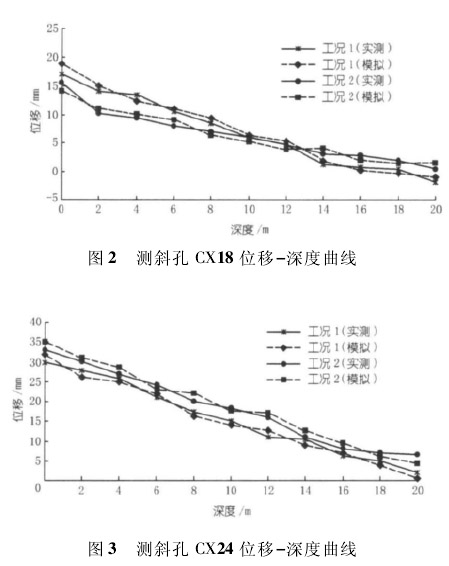

现场采用 CX-3C 型基坑测斜仪对施工过程中基坑变形进行监测并记录。其中,在基坑两侧墙体位置布置 CX18( 左侧墙体附近) 和 CX24( 右侧墙体附近)测斜孔进行现场位移监测。在数值模拟过程中,在相同位置,设置测斜孔进行监测。根据现场工况 1、工况2 结束后的监测结果,与数值模拟结果进行对比分析,如图 2,3 所示。

由图 2,3 可知,左侧墙体( 即无荷载一侧) 随着工况的改变,墙体变形逐渐减小,变形缓慢发展,沿地表竖 直向下,位移逐渐减小; 右侧墙体( 即有荷载一侧) 随着工况的改变位移不断变大,沿地表竖直向下,位移逐渐减小,开挖面以下变形减小迅速。

数值模拟结果与现场监测结果基本吻合,计算结果基本能够反映基坑的变形特性。根据数值模拟分析结果,在所选支护体系及参数下,基坑施工变形控制在规范要求范围之内,基坑基本处于稳定状态。但考虑施工中的诸多不确定性因素,施工过程中应该注意加强现场变形监测工作,重视对于基坑地下连续墙的水平位移、基坑底部隆起及周边高大建筑物的沉降的监测。

5 结 论

通过对某铁深基坑开挖过程中变形特性进行数值模拟研究,主要获得以下几点结论:

( 1) 考虑基坑开挖步序,对比分析现场监测及数值模拟计算结果,数值模拟方法基本能够较好地反映开挖施工过程中的基坑工程变形特性,能够为基坑的进一步施工提供一定的参考价值。同时考虑施工中的诸多不确定性因素,施工过程中应该注意加强现场变形监测工作,重视对于基坑地下连续墙的水平位移、基坑底部隆起及周边高大建筑物沉降的监测。

( 2) 根据数值模拟的结果,采用地下连续墙与多层钢管支撑作基坑支护体系,开挖至设计深度 16 m时,基坑变形水平位移最大值达到 6. 037 cm,基坑周边地表沉降位移最大值为 7. 446 cm,均在基坑变形允许范围之内,所选支护体系参数满足施工要求,对于武汉地区其他类似基坑工程具有一定的参考价值。

参考文献:

[1] 李琳,杨敏. 软土地区深基坑变形特性分析[J]. 土木工程学报,2007,40( 4) : 66-72.

[2] 吕蒙军. 地下连续墙支护体系在工程中的应用[J]. 施工技术,2010,39( 增刊) : 115-117.

[3] 王建华,徐中华. 支护结构与主体地下结构相结合的深基坑变形特性分析[J]. 岩土工程学报,2007,29( 12) :1899-1903.

[4] 曹长礼. 基于神经网络误差修正灰色模型的基坑位移预测[J]. 人民长江,2010,41( 17) :25-29.

[5] 丁勇春,王建华. 上海软土地区地铁车站深基坑的变形特性[J].上海交通大学学报,2008,42( 11) :1871-1875.

[6] 赵财军,陈鹏宇,李莉. 改进 GM( 1,1) 模型在基坑变形预测中的应用[J]. 人民长江,2010,46( 6) :32-35.