地铁通风空调系统节能的新进展

摘 要 总结了国内地铁通风空调系统的主要形式,分析了现有系统存在的主要问题和目

前采用的节能措施,探讨了地铁通风空调系统未来的节能技术发展趋势。

关键词 通风空调系统 地铁 节能

0 引言

近年来,随着城市化的快速推进,作为我国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通也得到了快速发展。根据《北京市城市轨道交通建设规划线网初步方案(2011—2020)》,到2020年,北京地铁线路总长将增至1 050 km,有望超过纽约成为世界上地铁线路最长的城市。与此同时,我国约有27个城市正在筹建轨道交通。至2015年前后,北京、上海、广州等22个城市将建成79条轨道交通线路,总长达到2 259.84 km,总投资8 820.03亿元[1-3]。由此可见,我国的城市轨道交通迎来了新一轮的建设高潮。

作为轨道交通的重要组成部分,地铁是相对特殊的一类建筑。地铁主体建筑一般位于地下数m至数十m深处,其上覆盖土层,处于一个相对封闭的场所[4]。虽然由于土层的蓄热作用,地下建筑一般受外界气象条件影响较小,具有冬暖夏凉的特点,但是地下线路内部有显著的内热源,包括列车牵引、刹车系统,列车空调及人员的散热等,因此,地铁站的负荷特性决定其全年需要供冷,即全年存在冷负荷。除此之外,地铁站存在严重的污染源,如列车刹车闸瓦产生大量的粉尘、乘客和工作人员新陈代谢产生大量的CO2等。在地下线路相对封闭的条件下,仅靠空气的自然流动和扩散,难以有效排除各种污染物,也无法保持地铁站空气环境的舒适性[5]。

地铁通风空调系统的主要作用是控制地下空间内空气的温湿度、流速和空气品质。在列车正常运行时,为乘客和工作人员提供适宜的人工环境,满足其生理和心理要求;当列车阻塞在区间隧道时,向阻塞区间提供一定的通风量,保证列车空调等设备正常运行,在短时间内为车厢内乘客提供能接受的环境条件;在发生火灾事故时,提供迅速有效的排烟手段,为乘客和消防人员提供足够的新鲜空气,并形成一定的迎面风速,引导乘客安全迅速撤离火灾现场;此外,它还为地铁各种设备提供必要的空气温度、湿度以及洁净度等条件,保证其正常运转所需的环境条件[6]。在保证地铁环境的同时,地铁通风空调系统付出的代价也是高昂的。地铁通风空调系统不仅设备投资巨大,而且其运行能耗在总能耗中占相当大的比例[7],已经严重影响到地铁运营的经济性。因此,分析现有地铁通风空调系统中存在的问题,总结现有系统的节能措施以及探讨系统未来的节能技术发展方向,对地铁环境控制技术的发展具有一定的指导意义。

1 现有地铁通风空调系统的形式

1.1 现有地铁通风空调系统的组成

地铁通风空调系统主要由4个子系统组成:1)车站站厅和站台公共区的空调、通风兼排烟系统(简称大系统);2)车站设备管理用房的空调、通风兼排烟系统(简称小系统);3)制冷空调循环水系统(简称水系统);4)区间隧道活塞通风、机械通风兼排烟系统[8]。4个子系统既相互独立又密切关联。每个子系统兼顾2种或3种功能要求,这些兼用设备如何在最佳工况点运行至关重要,这也是地铁通风空调系统节能运营的前提。

1.2 现有地铁通风空调系统的主要形式

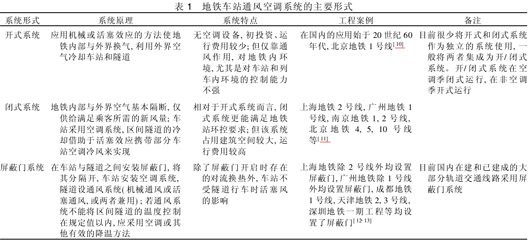

地铁车站通风空调系统主要经历了开式、闭式和屏蔽门系统的变迁[9],三种形式系统的工作原理和特点如表1所示。

对于屏蔽门系统而言,在空调季较长的地区,可以减少区间活塞风对车站温度场和速度场的干扰,降低车站空调冷负荷,因此对系统节能比较有利;但是对于空调季较短的地区,虽然系统在空调季运行时能使空调负荷减小,但由于车站站台形成全封闭空间,机电设备、照明、乘客等的散热会使空调期加长[14]。在非空调季,由于不能利用车站出入口及列车的活塞效应进行自然通风,必须进行机械强制通风。为了保证区间的温度满足要求,还必须增加区间活塞通风系统。屏蔽门车站闭式系统比一般的闭式系统增加了活塞风道及轨行区排热系统,这些均增加了系统在非空调季的运行能耗。因此在空调季较短的地区采用屏蔽门系统的节能优势并不突出,反而会因屏蔽门的高昂费用而增加初期投资,运营时要加大维修保养工作。在选择系统形式时需综合考虑各方面因素,以达到节能效果[15]。

2 现有地铁通风空调系统存在的主要问题

现有地铁通风空调系统已能满足地铁运营所需的内部空气环境的基本要求,但随着系统设置复杂程度的提升以及人们节能意识的提高,地铁通风空调系统面临的问题也逐步暴露出来。

1)投资巨大。地铁通风空调系统投资巨大成为制约地铁发展的因素之一。一方面是通风空调系统的设备投资大,以2004年建成的深圳地铁为例,地铁平均造价为4.8亿元/km,机电设备平均造价就占到了1.37亿元/km[16];另一方面是通风空调系统的占地面积和使用空间大,车站设置屏蔽门时,机房面积为1 100~2 100 m2,占车站总面积的12.3%~26.0%;车站不设屏蔽门时,机房面积为1 538~3 249 m2,占车站总面积的11.9%~29.0%[17]。

2)运行费用高。地铁通风空调系统的实际运行能耗占地铁总能耗的50%左右[18],造成高能耗的原因主要归结于三个方面:

设计工况的选择。现有设计方法只关注设计状态点,解决极端情况下的问题,较少关注系统在部分负荷运行时是否高效的问题,而实际上关注部分负荷下的系统运行效率才是实现系统节能的关键。

④通风空调系统形式。目前传统的形式通常是全空气集中空调系统,另有广州地铁2号线采用了风机盘管系统。无论采用哪种空调系统形式,均包括冷水制备、冷量输配和冷量供应三个环节。目前对于冷水制备环节,由于地铁通风空调系统需要全年供冷,冷水机组能耗过大。对于输配环节,低温风和低温水长距离输送,使输配系统能耗较大,同时风机或水泵的发热消耗了部分冷量,冷量输送效率低。现有地铁通风空调系统在过渡季和冬季采用机械通风方式来满足地铁内部环境要求,输配系统能耗也较大。对于冷量供应环节,现有地铁通风空调系统多为集中处理空气,然后输送至各个末端,因此常为了满足最不利末端而增加额外的能耗,难以兼顾多个不同负荷特性对象,缺乏灵活性。

(四)运行管理。集中空调系统不可能完全脱离运行人员而自动节能,运行管理人员在集中空调系统节能中起着至关重要的作用,而目前的运行控制与管理调节存在诸多不到位的地方,如无合理的能耗监测与管理系统;运行管理人员业务素质偏低,高水平专业人员少;行业内缺乏信息交流。

3)能源利用不合理。现有的地铁通风空调系统有关能源利用不合理之处可以归结于两个方面:

自然冷源利用不充分。冬季,室外的天然冷源得不到利用;过渡季,地铁站通常采用通风换气的方式来消除站内空间的余热余湿,然而在室内外存在小温差的条件下,巨大的风机能耗与引入的有限冷量相比得不偿失,自然冷源利用不合理。

④高品位能利用不合理,冬季余热未回收利用。地铁站内部具有显著的内热源,一方面存在来自列车牵引、刹车系统散热和列车空调散热等的稳定热;另一方面还存在站内客流量变化引起的动态热源。在冬季,一方面站台、站厅中巨大的内部热量没有被回收,另一方面管理用房还要消耗高品位的电能进行取暖,高品位电能直接被消耗掉,能源利用不合理。

3 地铁空调系统现有节能措施

针对现有地铁通风空调系统存在的问题,业内人士已开展了相关的研究工作,归纳起来在以下几个方面取得了可喜的进展。

3.1 地铁通风空调集成系统

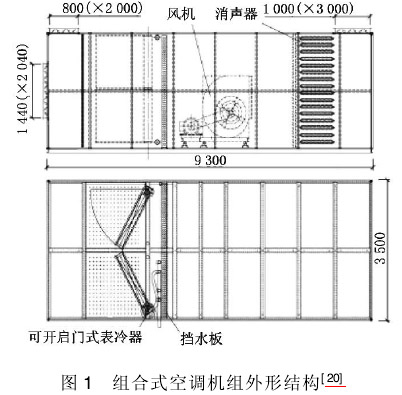

近年来,针对减小机房面积、降低设备投资和运行费用的需求,一种能够满足通风、空调、事故及火灾工况的地铁通风空调集成系统应运而生[6,19-20]。该系统的基本思路是将现有的区间隧道事故通风系统和车站公共区通风空调系统进行有机整合,通过设备、风道等的共用,将两种系统合二为一,将各种工况下的需求统一处理,构造成一种形式简单、功能齐全、机房占地面积小、造价低廉的通风空调系统。并且首次采用了电动可开启式大型表冷器、自动清洗式空气过滤器等空气处理设备和风机变频技术,以保证系统功能得以实现。该系统中的组合式空调机组如图1所示。这一系统经过不断完善,已应用于北京地铁中(5号线,4号线,10号线,机场线等)。除此之外,南京地铁2号线也采用了在此基础上经过技术改进的系统。与传统系统相比,集成系统的通风空调机房及土建风道面积可减小500~800 m2,车站长度缩短近20m,每站可降低综合造价约500万元。集成系统采用风机变频技术和可自动开启风道表冷器,达到了节能的目的。集成系统每个车站的年运营费用可比传统闭式系统减少约31万元[6]。

3.2 空气-水空调系统

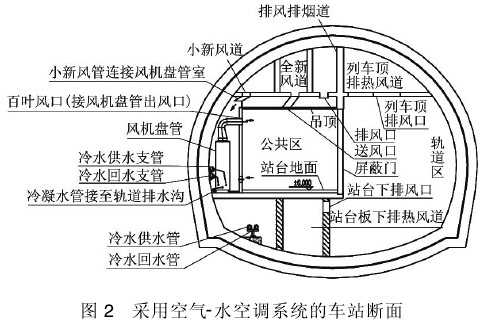

目前的地铁通风空调系统一般采用全空气系统。该系统的弊端是风管、空调机房占用大量地下空间,导致土建成本增加;此外,集中处理过的空气在长距离的输送过程中输送效率较低,冷量损失较大。针对上述问题,北京城建设计研究总院提出了空气-水空调系统。如图2所示,该系统充分利用暗挖车站的结构特点,将风机盘管布置在拱形结构上部和站台一侧侧面的废弃空间内,空调冷水直接送入盘管,新风则通过专用风管送入车站。通风工况时,新风直接送入车站公共区;空调工况时,新风先与回风混合后再被送入风机盘管进行冷却处理,最后送入车站公共区。在此过程中,风机盘管的凝结水被引入行车隧道的排水明沟,通过蒸发冷却的方式来达到降低隧道温度的目的。该系统已经在广州地铁2号线的江南西站中采用,可减小通风空调机房面积500 m2左右,将车站结构断面从90m2减小至50 m2,节约土建初投资300万元。江南西站2002年6月开通,2003年8月对该系统进行了实际测试,实测和分析结果表明,江南西站空气环境的控制效果很好,车站全年运行费用比采用传统系统减少70多万元,证明该系统具有很好的减少运营能耗、节约运行费用的效果[21]。但是和传统的全空气系统相比,风机盘管系统存在安装维修和清洗工作量大、系统控制更复杂等问题。

3.3 地铁综合监控系统

近年来,环境与设备监控系统(BAS)在地铁通风空调系统的运行管理中扮演了重要的角色,该系统通过控制系统风量、全年车站温度等参数取得了良好的节能效果。随着计算机技术和通信技术的不断进步,环境与设备监控系统已经由原来的独立系统结构演变为集成系统结构[22-24]。广州地铁5号线、北京地铁10号线均采用了这种系统。相对于原来的独立系统结构来说,集成系统结构开放性好、可操作性强、系统效率高,更便于空调通风系统的运行管理,有利于实现运行节能。

3.4 集中供冷技术

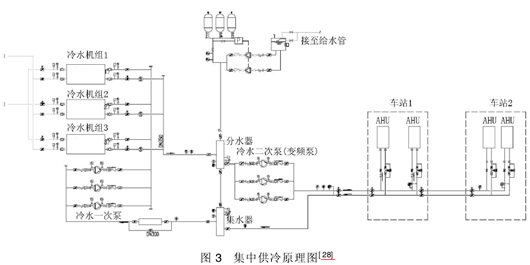

按照空调系统冷源设置的集中程度不同,地铁车站空调水系统有分散供冷、集中供冷两种供冷方式[25]。目前地铁车站中使用最广泛、技术最成熟的供冷方式是分散供冷。然而,随着集中供冷在开罗、香港地铁中的成功应用,集中供冷的概念也被引入到广州地铁通风空调系统中[26]。集中供冷的原理图如图3所示。集中供冷是指根据一定的原则将全线地铁车站划分为不同的区域,在每个区域内设置一个集中制冷站,通过集中制冷站向该区域内多个地铁车站的空调系统提供低温冷水[27-28]。相对于分散供冷而言,集中供冷集中设置冷却塔和制冷设备,能够有效地减少制冷机房数量和占地面积,解决冷却塔分站设置的难点,减轻对城市景观造成的负面影响,具有较强的技术优势。然而,冷水的远距离输送对保温材料、管道工艺的要求较高,输送能耗也相对较大,并且对输送反应具有一定的滞后性,应加强自动控制管理。

3.5 蓄冷空调系统

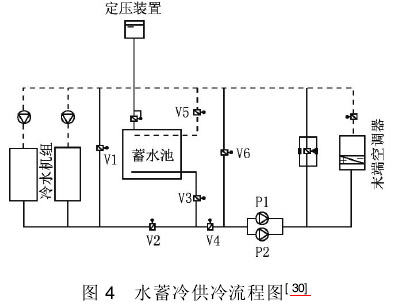

蓄冷空调系统是将冷量以显热或潜热的形式储存在某种介质中,并在需要时释放出来的空调系统。目前,工程应用较多的是水蓄冷和冰蓄冷。水蓄冷系统简单,投资少,技术成熟。但是由于水的比热容较小,因此蓄冷密度较小,需要较大体积的蓄水池,且水处理麻烦[29]。水系统流程图如图4所示。目前水蓄冷一般采用消防水池作蓄水池,可以降低部分土建成本,并且也可以视作一个应急冷源,在车站冷水机组出现故障的条件下单独向车站供冷。水蓄冷系统一般适用于大冷量的集中制冷站,车站负荷小于1 400 kW时,采用分站供冷的空调水系统不适宜采用水蓄冷方案。负荷在1 800kW以上的大型车站或为几个车站供冷的集中制冷站,在有峰谷电价的前提下,可以考虑采用水蓄冷的供冷形式,广州地铁2号线的江夏制冷站就采用了水蓄冷的方式[30]。相对于水蓄冷来说,冰蓄冷具有蓄冷密度大、蓄冰槽体积小、便于储存的优点。冰蓄冷系统虽然一次性投资较大,但它能充分实现地铁工程用电的削峰填谷,减少运行费用,减轻城市电网的用电压力。作为终端用户移峰填谷的重要手段,蓄冷空调系统具有显著的经济效益和社会效益[31-33]。目前,冰蓄冷空调系统已应用于成都地铁1号线控制中心和会展中心站[34]。

3.6 蒸发式冷凝空调系统

当前地铁站使用的空调大多数为水冷式集中空调,需要对冷却水进行降温处理,因此涉及到冷却塔的设置问题。庞大的冷却塔不仅影响城市景观和规划,而且会给周围环境带来噪声污染和卫生隐患。蒸发式冷凝空调系统可以实现地铁空调系统冷却塔不设在城市地面上的设想。该系统采用平面液膜蒸发式冷凝技术,充分利用板片表面水膜的蒸发,只需较小的风量及较少的冷却水量通过传质和传热即可实现板内工质的降温冷凝。由于无需冷却塔和大功率的冷却水泵、冷凝风机、水泵的配电动力,工程初投资有可能降低。在实际运行过程中,该系统利用低温低湿的室内排风作为蒸发式冷凝器的冷却空气,冷凝效果优于直接采用室外空气作为冷却空气的系统,避免了因空气置换通风而造成的能量损失。与现有的空调机组相比,该系统不仅具有显著的节能效果,而且由于采用水膜式布水方式,使冷却水最大限度地润湿冷凝板片表面,强化了冷凝板片的换热,克服了板片平壁水膜容易出现“干点”而导致的结垢问题,更杜绝了冷却塔存在的“飘水”现象,与使用冷却塔的水冷机组相比具有良好的节水性能。目前,该系统拟用于深圳地铁5号线。

4 地铁通风空调系统未来发展方向

通过前面的总结可以看出,现有地铁通风空调系统在结构形式、资源利用、设置理念以及运行管理等方面都有了一定程度的改进。但是,不可否认的是,由于地铁内部空间的局限性和特殊性,地铁通风空调系统发展缓慢,许多适用于地上建筑的新技术、新产品、新工艺在地铁中的适用性研究尚进行得不够充分,结合地铁环境特殊性的技术有待于进一步研发。

结合我国现状,笔者认为未来地铁通风空调系统在以下几个方面还会有一定的发展空间。1)减少初投资:减少设备和占用空间,从而减少初投资;2)降低冷量输送能耗:风输送改为水输送、制冷剂输送;3)合理的分散与集中系统:在条件合适时宜采用分散式系统(占地面积小、末端易控制);4)合理利用能源:充分利用自然能源,重点利用低品位能源,兼顾热回收;5)关注部分负荷工况下系统的运行效率。

在我国地铁建设快速发展的背景下,相信通过各方的共同努力,地铁通风空调系统会得到长足发展。

参考文献:

[1] 宁广靖.“地铁时代”来了[J].地铁采购与物流,2010,5(2):28-29

[2] 王梦恕.我国城市交通的发展方向[J].铁道工程学报,2003(1):43-47

[3] Li Bengang, Tao Shu, Dawson R W. Evaluation and analysis of traffic noise from the main urban roads in 26 暖通空调HV&AC 2011年第41卷第8期科技综述Beijing [J]. Applied Acoustic,2002,63 (10): 1137-1142

[4] Thompson J, Maidment G, Missenden J. Modeling low-energy cooling strategies for underground railways [J]. Appl Energy, 2006,83 (10): 1152-1162

[5] Ampofo F, Maidment G, Missenden J. Underground railway environment in the UK. Part 1: Review of thermal comfort [J]. Applied Thermal Engineering, 2004,24(4): 611-631

[6] 李国庆.城市轨道交通通风空调系统技术发展新趋势[J].都市快轨交通,2004,17(6):5-7

[7] Yu Lianguang, Wu Xiping, Zhang Chen. Energy-saving analysis for curtains of subway [J]. Journal of Thermal Science and Technology,2009,8 (4): 343-349

[8] 匡江红,余斌.地铁空调通风环境控制系统的节能探讨[J].能源研究与信息,2003,19(4):218-222

[9] 施仲衡.地下铁道设计与施工[M].西安:陕西科学技术出版社,2007

[10]聂粉景.北京地铁建设30年[J].建造师,2009(3):22-26

[11]武春友,张米尔.技术经济学[M].大连:大连理工大学出版社,1999

[12] Chen Haihui. Mechanism design and mechanics model of the platform screen doors for subways [J].Journal of South China University of Technology,2004, 32(4):76-79

[13]谢瑞春.屏蔽门系统在城市轨道交通中的应用[J].中国科技信息,2006(3):113-114

[14] Lin C, Chua H Y, Liu C. A study on underground tunnel ventilation for piston effects influenced by draught relief shaft in subway system [J]. Applied Thermal Engineering, 2008,28(4): 372-379

[15] Ampofo F, Maidment G, Missenden J. Underground railway environment in the UK. Part 3: Methods of delivermg cooling[J]. Applied Thermal Engineering,2004, 24(4): 647-659

[16]简炼.深圳地铁一期工程创新节能技术[J].都市快轨交通, 2009,22(3):7-9

[17]杨捷.地铁空调系统全面控制与节能方案[J].自动化博览,2007,24(6):60-62

[18] Ampofo F, Maidment G, Missenden J. Underground railway environment in the UK. Part 2: Investigation of heat load [J]. Applied Thermal Engineering,2004, 24(4): 633-645

[19]李国庆.城市轨道交通通风空调多功能设备集成系统[J].暖通空调,2009,39(5):31-32

[20]陈华,谢永健.地铁专用组合式空调机的研制开发[J].铁道标准设计,2008(增刊):131-132

[21]张梅,朱奋飞,颜承初,等.风机盘管系统在地铁空调中的应用[J].制冷空调与电力机械,2009,30(5):61-63

[22] Fong K F, Hanby V I, Chow T T. System optimization for HVAC energy management using the robust evolutionary algorithm [J]. Applied Thermal Engineering, 2009, 29(8): 2327-2334

[23]张劭,陈晓东. BAS系统在地铁环境控制中的应用及实现[J].地铁与轻轨,2003(5):30-37

[24]隋海美,陆源清.浅谈南京地铁一号线BAS系统的节能效应[J].制冷空调与电力机械,2010,31(1):64-68

[25]张鲲.地铁车站集中供冷与分散供冷比较[J].工业科技,2007,36(1):36-37

[26]付强.集中供冷系统在广州地铁二号线的应用[J].暖通空调,2004, 34(7):78-80

[27]林昶隆,赵建伟.地铁车站空调水系统供冷方式对比分析[J].制冷与空调,2006(4):81-85

[28]许慧华,侯志坚.地铁集中供冷的几个问题[J].制冷与空调,2004(1):33-37

[29] Wang Bing, Wang Wenhuan. Application and comprehensive analysis of cool storage technology[J]. Mechanical & Transportation Engineering,2009, 11(6): 20-22

[30]张瑞.水蓄冷空调系统地铁车站应用的可行性分析[J].广东建材,2009,25(8):265-267

[31]曾甫海.冰蓄冷技术在地铁中的应用策略[J].暖通空调,2010, 40(6):94-96

[32] MacPhee David, Dincer Ibrahim. Performance assessment of some ice TES systems [ J ].International Journal of Thermal Sciences, 2009, 48(11): 2288-2299

[33]沈亮峰.冰蓄冷技术在地铁车站空调系统中应用的可行性分析[J].应用能源技术,2008,1(1):53-54

[34]钟星灿,吴频.成都地铁冰蓄冷技术应用分析[C]∥中国土木工程学会快速轨道交通委员会学术交流会地下铁道专业委员会第14届学术交流会.北京,2001