深圳5 号线重叠段隧道设计与施工技术

摘 要:详细介绍了深圳地铁 5 号线重叠段隧道设计与施工方案,并对注浆止水圈施作方法、各掌子面步距的确定方法及重叠隧道在施工组织上的应用分别进行了具体阐述,为存在同类问题的重叠隧道提供了指导。

关键词:重叠段隧道,注浆止水圈,掌子面步距,沉降控制

0 引言

关于重叠隧道施工技术,国内已有较多成功的施工范例,“先施工下洞,后施工上洞”的施工顺序已得到广泛认可,形成一些初步的理论研究成果,但因其受力结构复杂,相互影响强烈,不同地质、水文环境下,其变形规律又各不相同,研究尚多处于从个案上升到理论的阶段。

深圳地铁 5 号线太怡区间重叠段隧道迫于工期压力,采取了用注浆止水圈替代二衬防水作用的办法,在下方隧道超前一定距离后,未等其二衬完成即展开上方隧道施工。通过监测数据分析,过程中隧道及地表变形均得到安全有效的控制,较成功的完成了该段重叠隧道施工,为此类施工问题的解决总结了一部分经验。

1 工程概况

1. 1 工程范围

深圳地铁 5 号线 5307 标太怡区间隧道包含 5 号线和 7 号线预留段,均为矿山法施工的暗挖区间隧道。其中 5 号线 2 号竖井往太安站方向与 7 号线预留段设置为上下重叠隧道,5 号线在上,7 号线在下。重叠段隧道左线长 175 m,右线长 232 m。5 号线隧道由 2 号竖井进入,7 号线隧道由 3 号竖井进入。

1. 2 设计概况

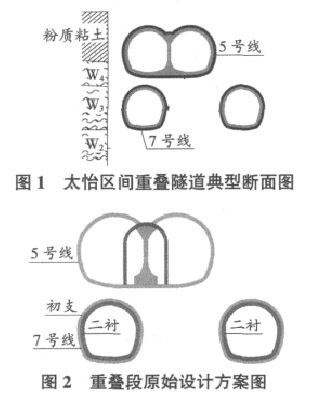

重叠段隧道 5 号线部分设计为由双联拱隧道过渡到两条单洞单线隧道,7 号线部分为两条单洞单线隧道,5 号,7 号线隧道净距最小仅为 90 cm。典型断面形式见图 1。

1. 3 地质概况

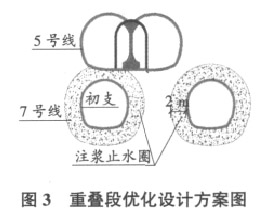

根据地质勘探资料及现场施工情况,重叠隧道段 7 号线主要位于强风化岩,其顶部为富水性强的全风化岩,底板局部位置位于中风化岩中。5 号线主要位于粉质粘土及全风化岩中。围岩等级判定为Ⅴ级 ~ Ⅵ级。典型地质断面情况见图 2。

由于7 号线先进行开挖,相对5 号线形成区域性降水作用,故开挖过程中揭示,7 号线含水量丰富,5 号线含水量较小。

1. 4 工程环境

该段隧道上方地表建筑物主要有百仕达花园、百仕达东郡、东晓肉菜市场及南城百货商场。其中东晓肉菜市场为摩擦桩基,距隧道初支外轮廓距离不足 10 cm。南城百货为浅基三层建筑物,隧道从其一侧正下方穿越,为确保房屋安全,隧道施工前须进行桩基托换处理。

2 原设计方案及工期问题

原设计要求先施工下方 7 号线隧道,7 号线隧道衬砌完成后,再进行 5 号线开挖初支施工。

实际为迎接 2011 年深圳大运会,改善城市轨道交通环境,业主要求深圳地铁 5 号线土建工程须于 2010 年 2 月全部完成。

太怡区间又尤以双联拱段因施工步骤复杂,断面净空变化频繁,为制约总体工期的关键区段。若按照设计施工方案,先施工完 7 号线二衬后再展开 5 号线双联拱段开挖,工期将不能得到保障。因此,为确保最终工期,在得到监理、设计及业主的认可下,将设计施工方案进行合理优化,最大限度提早 5 号线双联拱隧道的施工开始时间。

3 调整后施工方案

3. 1 注浆止水圈

实际方案中,7 号线隧道开挖仍为重叠段隧道施工第一步骤。但在超前一定距离后,不等其衬砌完成即先展开 5 号线开挖,由此可提早双联拱施工时间。

为此,在 7 号线洞内采取全断面径向注浆,在隧道周边形成一道封闭的止水加固圈,用于取代二次衬砌的止水作用。预防5 号线在开挖过程中,受 7 号线渗漏降水而影响土体及初支稳定。方案优化前后对比见图 2,图 3。

注浆止水圈设置为 2 m 厚,以确保有效起到止水作用。施工中该优化方案先选择 20 m 作为试验段进行实践,通过监测数据分析,试验段 5 号,7 号线及地表沉降变形情况均处于安全可控范围之内,遂将本方案推广至剩余重叠隧道施工当中。

3. 2 注浆止水圈施作方法

注浆管直径42,t =3. 5,垂直于初支面打设,按间距500 mm ×500 mm 呈梅花形布置,管长 2 m。

注浆浆 液 采 取 水 泥—水 玻 璃 双 液 浆,注 浆 压 力 控 制 在0. 4 MPa ~ 0. 6 MPa。

因 7 号线隧道开挖采用台阶法进行,注浆管在初支过程中埋设,在初支封闭成环之后再进行注浆施工。

3. 3 各掌子面步距的确定

试验段施作过程中,首先预确定在 7 号线掘进 25 m 后,即先展开 5 号线双联拱中导洞开挖,同时过程中对 5 号,7 号线初支结构及对应地表加大监测力度。对监测结果进行分析: 单独进行7 号线开挖时,隧道初支结构无明显变形,地表沉降速率 约0. 2 mm / d( 受隧道开挖土体失水影响) ; 5 号线中导洞开挖后,初支结构变形及地表沉降速率均未发生明显变化。

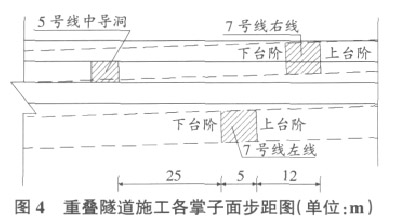

即初步认为将5 号线掌子面滞后于7 号线25 m 时,开挖过程中双线干扰影响可减少至忽略不计。据此原则,确定 5 号线及7 号线的掌子面步距为 5 号线中上导洞掌子面( 最前方掌子面)滞后于 7 号线左线( 滞后于右线) 下台阶 25 m( 见图 4) 。

5 号线双联拱侧洞按设计要求暂不开挖,待中导洞初支完成并施工完中隔墙后,再组织进行开挖施工。7 号线左右线隧道错开 12 m,上下台阶错开 3 m ~5 m。

3. 4 重叠隧道在施工组织上的使用

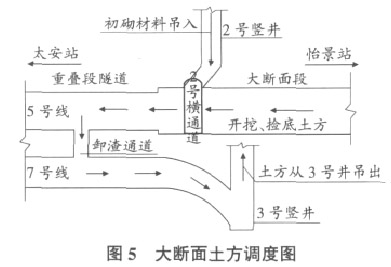

工程后期,距离重叠段隧道不远处的 5 号线大断面隧道受2 号竖井提升能力制约,开挖、捡底的土方外运及衬砌材料的吊入冲突干扰大,施工组织较难开展。

因此,制定了将 5 号线土方通过重叠隧道卸至 7 号线的方案,具体如下:在重叠段隧道位置打设一处连通 5 号,7 号线的上下卸渣通道,将 5 号线隧道开挖土方及仰拱捡底土方运输至重叠段隧道位置,由卸渣通道卸至 7 号线,再通过 7 号线运输至 3 号竖井吊出。而 3 号竖井当时自身的施工任务基本结束,完全能满足 5 号线土方的吊出,由此有效缓解了 2 号竖井提升压力,确保了大断面隧道施工的正常组织开展( 见图 5)。

4 效果评价

4. 1 沉降控制情况

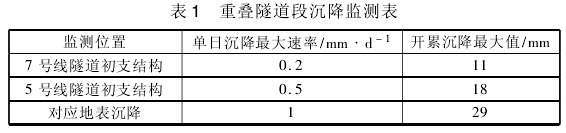

注浆止水圈的作用及各掌子面步距的确定均建立在对试验段监测成果分析的基础上,鉴于隧道范围地质情况复杂多变,不确定因素较多,因此过程中仍紧密跟踪隧道及地表变形情况。该段重叠隧道按上述方案全部施工完成后,最终监测情况见表 1。

由表 1 得知,洞内及地表沉降均处于可控范围内。优化后施工方案较有效的保证了重叠隧道施工的安全、顺利推进。

4. 2 工期节约情况

按原设计方案要求,先施作完7 号线二衬后,才能再展开5 号线施工。7 号线隧道重叠部分左线长 175 m,右线长 232 m,受客观环境限制,只能单工作面进行,并且只有在隧道开挖全部结束后才能有效展开衬砌施工。

按 7 号线正常施工进度计算,隧道开挖 1. 5 m/d,全部完成共需时间( 按右线隧道) 155 d,假设此后立即开展衬砌施工,并且衬砌完成一段后马上进行5 号线开挖,则从7 号线开始施工算起,需约 160 d 后才能展开 5 号线施工。

而优化方案当中,7 号线开挖只需超前 25 m 后,即能展开5 号线施工,比原设计方案节约工期约 140 d,大大缓解了太怡区间总体工期压力。

5 结语

1) 太怡区间重叠段隧道迫于工期压力,在下方隧道超前一定距离后,未等其二衬完成即展开上方隧道施工。在试验段施工效果分析可行后,方案调整为下方 7 号线洞内采取全断面径向注浆取代二次衬砌,在隧道周边形成一道封闭的止水加固圈,预防上方5 号线在开挖过程中受 7 号线渗漏降水而影响土体及初支稳定。

2) 对注浆止水圈施作方法、各掌子面步距的确定方法进行介绍。针对 5 号线大断面隧道受竖井提升能力制约的问题,制定了将 5 号线土方通过重叠隧道卸至 7 号线的方案,有效缓解了 2 号竖井提升压力,确保了大断面隧道施工的正常组织开展。为重叠隧道的施工组织提供经验。

3) 监测数据显示洞内及地表沉降均处于可控范围内。若非工期紧迫等客观条件所至,本施工方案并不做出推荐。但随着地铁建设步伐的加快,多条区间线路错综复杂,本工程可为同类重叠隧道施工问题提供参考。

参考文献:

[1] 何 川,苏宗贤,曾东洋. 地铁盾构隧道重叠下穿施工对上方已建隧道的影响[J]. 土木工程学报,2008,41( 3) :91-98.

[2] 赵东平,王明年,宋南涛. 浅埋暗挖地铁重叠隧道近接分区[J]. 中国铁道科学,2007,28( 6) :65-69.

[3] 吴健强. 地铁单洞双层重叠隧道合理施工方法研究[J]. 铁道建筑,2009( 5) :48-51.

[4] 吕奇峰,黄明利,韩雪峰. 重叠隧道施工顺序研究[J]. 铁道标准设计,2010( 10) :102-105.

[5] 晟 华. 深圳地铁 3 号线与 1 号线换乘右线隧道贯通[J].筑路机械与施工机械化,2009,26( 5) :3.

[6] 麦家儿. 广州地铁 3 号线支线与主线交叉重叠段的设计与施工[J]. 城市轨道交通研究,2005,8( 5) :63-67.

[7] 曹正喜. 监控量测技术在暗挖单洞重叠隧道中的应用[J].现代隧道技术,2005,42( 6) :57-62.

[8] 黄 俊,张顶立. 地铁重叠隧道上覆地层变形的数值模拟[J]. 岩石力学与工程学报,2005,24( 12) :2176-2182.

[9] 汪 敏,廖少明,侯学渊. 近距离重叠地铁隧道盾构法施工地面变形预测[J]. 同济大学学报( 自然科学版) ,2004,32( 9) :1141-1144,1152.

[10] 潘明亮. 深圳地铁城区单洞双层重叠隧道施工技术[J]. 铁道工程学报,2004( 2) :21-25.