车站深基坑变形规律的三维数值模拟分析

摘 要:以西安地铁某大型车站深基坑工程为背景,采用现场监测与三维数值模拟相结合的方法,研究了开挖过程中地铁车站深基坑的变形规律。结果表明,围护桩的变形直接关系到基坑的稳定和安全; 开挖使得基坑周围土体下沉,地表沉降呈抛物线型; 计算结果与监测结果基本一致,运用 FLAC3D数值计算方法研究深基坑的变形规律是可行的、可靠的。

关键词:地铁车站; 深基坑; 变形规律; 数值模拟

城市地铁建设的全面铺开带来了深基坑工程的飞速发展,深基坑工程是一个复杂的综合性岩土工程问题,几乎涉及到岩土力学与工程的各个方面。深基坑开挖不仅要保证基坑本身的安全,而且要有效地控制周围地层移动以保护周边环境。本文以西安地区某大型地铁车站深基坑工程为背景,采用现场监测和数值模拟相结合的方法研究了开挖过程中深基坑的变形规律,以期为该地区类似深基坑工程的信息化施工提供参考。

1 工程简介

1. 1 工程概况

拟建地铁车站位于西安市碑林区交通要道,沿南北向路中布置,北端距离护城河 130m 左右,为地下二层岛式站台车站。车站标准段结构宽 20. 5m,高 12. 86m,顶部覆土 3. 6m 左右,有效站台的中心里 程 为 YDK14 + 611. 962,中 心 轨 面 高 程 为390. 215m,长度为 188. 0m。主体围护结构范围总长 190. 20m,宽 22. 50m,基坑的开挖深度为轨排段17. 5 ~ 18. 5m,其余部分 16. 5 ~ 17. 0m。按设计要求,车站轨排段及标准段围护结构安全等级为特级,加宽段为一级。在车站主体东西两侧共设 4 个出入口,以及 1 个风亭和 1 个隐藏式冷却塔。

1. 2 围护结构设计方案

根据车站的工程环境和周边规划情况,决定采用明挖顺做法 + 局部盖挖顺做法施工。围护结构采用钻孔灌注桩 + 旋喷止水帷幕 + 内支撑方案,支撑系统采用钢管内支撑。车站标准段钻孔灌注桩直径1000mm,桩心距 1200mm; 轨排段直径 1200mm,桩心距 1400mm,局部略有调整。主体部分标准段钻孔灌注桩嵌固深度为7m,加深段分别为8m 和10m。车站主体标准断面及加宽断面自上而下设置三道钢支撑,轨排段设置四道。标准段第一道支撑水平间距为 8m,其余为 4m; 加宽段第一道支撑水平间距为6m,其余为 3m; 轨排段支撑水平间距为 2. 5m,局部略有调整。第一道支撑均采用 Φ600mm、t = 16mm厚钢管内支撑,钢管支撑设活动端头,以便施加预应力,预加应力按不大于支撑设计轴力的 40% ~60%计。

2 基坑监测

为确保车站周围建筑物、地下管线及道路的安全及稳定,根据基坑工程基本监测方法与原理制定监测方案,监测的主要内容包括:

( 1) 主体围护结构监测( 桩体位移、水压力、土压力) ;

( 2) 水平支撑轴力监测;

( 3) 基坑周围地表沉降监测;

( 4) 地下管线沉降监测;

( 5) 建筑物的沉降、倾斜和裂缝的观测;

( 6) 地下水位变化观测。

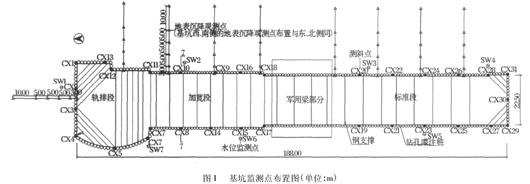

监测点布置如图 1 所示。

3 三维数值模拟

选用基于拉格朗日元法原理的 FLAC3D软件进行深基坑变形规律的研究,能够比较接近实际地模拟岩土工程施工过程,特别是人机交换的批命令形式执行运算过程,在计算中可以随时根据施工过程对计算模型和参数取值进行实地调整,达到施工过程实时仿真目的。

3. 1 本构模型的选取

FLAC3D计算时,采用空模型实现土体开挖过程的模拟,空模型代表从土体内部移去或者开挖的部分; 应用 Mohr - Coulomb 模型模拟土体,表达式如下:

τ = σntanφ + c ( 1)

式中 σn—剪切面上的正应力;

c—土的粘聚力;

φ—土的内摩擦角;

τ—剪切面上的剪应力。

3. 2 建立模型

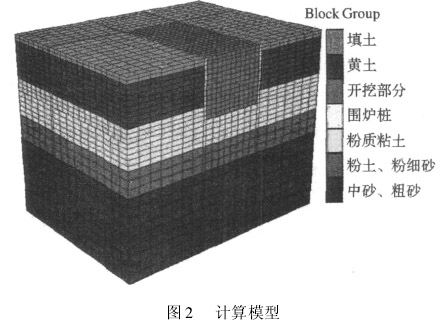

按照圣维南原理,一般研究区域选开挖尺寸的3 ~ 5 倍较为合理,既能满足求解精度要求,又可以满足计算速度要求。所以,本次选取 80m × 60m ×60m( 宽 × 深 × 长) 的区域建立 FLAC 计算模型,如图 2 所示。模型共产生 14588 个单元,17437 个节点。

考虑到基坑边缘随机发生的施工堆载以及车辆行驶等动载因素,基坑周围均布超载按 q = 15kPa计; 模型表面自由,其余五个面施加法相约束; 用实体单元模拟围护桩体,将围护桩等效成厚度为1000mm 的地下连续墙,把桩内钢筋混凝土假设为线弹性材料来考虑; 用梁结构单元模拟钢支撑的作用。另外由于开挖前已进行系统的坑内降水处理,保证地下水一直位于开挖基准面以下 1. 0m,所以数值计算中没有考虑地下水渗流对基坑变形的影响。

3. 3 确定计算参数

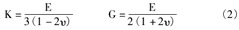

在 FLAC3D中除了横观各向同性弹性和正交各向同性弹性模型外,所有的材料模型都假设取决于两个弹性常数,即体积模量 K 和剪切模量 G。由于K 和 G 比 E 和 v 包含更多的材料基本性质,因此采用下列公式将杨氏模量 E 和泊松比 v 转化为弹性常数 K 和 G:

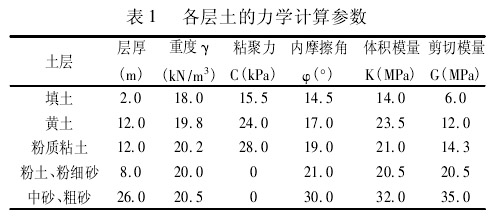

根据岩土工程勘察报告提供的计算区域内土体物理力学性质,为简化起见,将性质相近的土体合并,共划分出为五层土体。各层土体的力学参数如表 1 所示。

3. 4 计算工况

拟建车站深基坑施工采取分层开挖的方式,分五种施工工况。

( 1) 工况一: 构筑钻孔灌注桩围护结构;

( 2) 工况二: 基坑开挖深度至 2. 5m,施作冠梁,并在 2. 0m 处施作第一道钢支撑;

( 3) 工况三: 基坑开挖深度至 8. 5m,在 8. 0m 处施作第二道钢支撑;

( 4) 工况四: 基坑开挖深度至 13. 5m,在 13. 0m处施作第三道钢支撑;

( 5) 工况五: 开挖至基坑底部,深度为 18. 0m,清槽。

4 计算结果与监测结果对比分析

4. 1 围护桩体水平位移计算结果与监测结果的对比

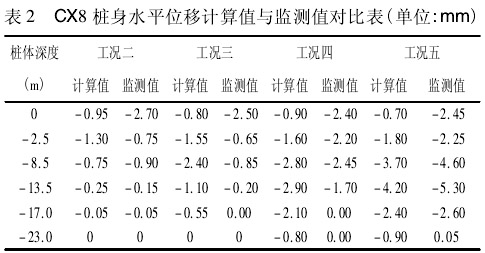

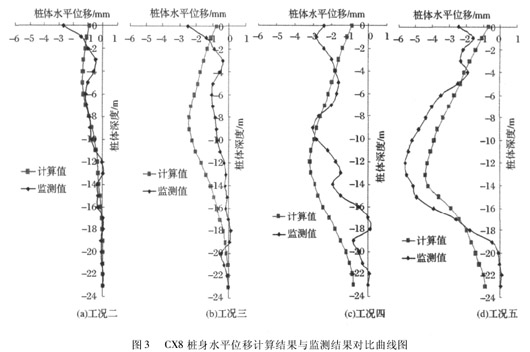

围护桩是深基坑工程中的主要围护结构,围护桩的变形直接关系到基坑的稳定和安全。由于现场施工破坏以及人为因素造成的数据精确度不高,仅以图 1 中监测数据相对完整的 CX8 为例进行分析,重点分析工况二至工况五过程中 CX8 测点桩身水平位移变化情况,计算值和监测值对比情况见表 2,对比曲线如图 3 所示。

注: 由于 CX8 管底受堵,现场只能监测到桩体深度 23. 0m 位置处变形。

从对比曲线图可以看出,工况二中由于基坑开挖深度不大,桩体整体变形量较小。随着土方施工的持续进行,桩体的变形逐渐增大,主动土压力作用显著增强,特别第二层钢支撑施作完成后计算结果与监测结果差别增大,但是发展趋势得到控制。当第三道钢支撑施加上以后,桩顶位移向基坑内侧位移才开始变小。

总体来说,虽然计算结果与监测结果在数值上有些出入,但是桩身变形趋势基本相同。由于数值模拟计算没有考虑地下水渗流、天气、施工机械及时空效应的影响,计算结果在表现上普遍较监测结果小。围护桩最大最危险的地方不在桩顶而是出现在基坑中部到三分之二基坑深度处,这点计算结果与监测结果是一致的。本次测斜桩体水平位移最大值出现在距桩顶 12. 0m 处。

4. 2 基坑周围地表沉降计算结果与监测结果的对比

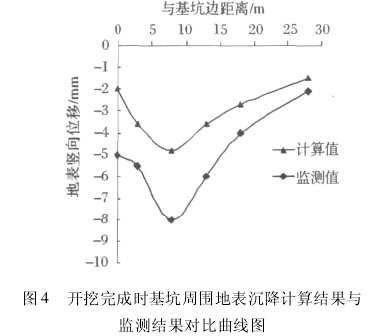

地表沉陷的分布型式有“三角形”和“抛物线”两种,前者的最大沉降点位于基坑边,后者的离基坑边有一定距离。一般认为采用悬臂式围护结构的基坑周围地表沉降分布线为“三角形”,采用内撑式围护结构的基坑周围地表沉陷分布曲线可能为“抛物线”,也可能为“三角形”。起始悬臂开挖时,沉陷曲线呈“三角形”状。随着支撑的架设,新增的沉陷分布曲线为“抛物线”,最终的沉陷分布型式由迭加后的总沉陷曲线决定。以工况五基坑开挖完成时的计算值与监测值进行比较,对比曲线如图 4 所示。

图 4 中可以看出,由于本工程采用了三道支撑形式,计算结果和监测结果曲线都呈现“抛物线”型,且最大沉降点都发生在距离基坑边 8m 左右处。但是曲线中计算值偏小,最大沉降量仅为 5mm,较监测值减少了近 40 ℅,是因为在 FLAC 模拟中,没有注意降雨和渗流对基坑周围地表沉降的影响,监测得到的沉降量偏大。

5 结论

( 1) 现场监测数据表明,桩身水平位移特别是桩顶水平位移是围护结构变形特性的直接反映,是评价围护结构安全状况的重要指标,钢支撑对深基坑变形有明显的限制作用,有利于基坑的稳定。

( 2) 计算结果与监测结果对比发现,开挖过程中围护桩水平位移相差不大,变化趋势基本一致; 基坑周围地表沉降未超过警戒值,变化曲线接近。表明模型建立、参数选取及计算过程是正确的,计算结果能够体现深基坑变形的一般规律。

( 3) FLAC3D数值计算研究开挖过程中基坑的变形规律,其结果对于基坑工程围护结构设计、施工方案选择、基坑变形监测方案的确定具有重要的参考价值。

参考文献

[1]刘均红,张保圆,冯超. 地铁车站深基坑坑内降水方案设计[J].铁道勘察,2009,35( 1) : 85 -87.

[2]刘建航,侯学渊. 基坑工程手册[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,1997.

[3]潘泓,叶作楷. 深基坑施工的现场监测[J]. 四川建筑科学研究,2001,27( 2) : 30.

[4]高大钊主编. 深基坑工程( 第 2 版) [M]. 北京: 机械工业出版社,1999.

[5]孙凯,许振刚,刘庭金. 深基坑的施工监测及其数值模拟分析[J]. 岩石力学与工程学报,2004,23( 2) : 293 -298.

[6]夏才初,李永盛. 地下工程测试理论与监测技术[M]. 上海: 同济大学出版社,1999.

[7]刘波,韩彦辉[美国]. FLAC 原理、实例与应用指南[M]. 北京: 人民交通出版社,2005.