顺逆结合施工技术在地铁车站的应用

【摘 要】地面交通能否妥善处理已成为地铁车站建设过程中的重大课题之一。由此,通过上海轨交 10 号线深基坑工程,介绍了该工程中采用的顺逆结合盖挖法施工技术,解决了车站施工和地面交通的矛盾,为类似工程的施工提供了借鉴。

【关键词】地铁车站 顺逆结合 土方开挖 支撑施工 地面交通

1 盖挖法施工的优点

地铁车站的施工,可供选择的方法有很多,既有传统的明挖顺筑法,又有较新的暗挖逆作法,也有将两者相结合的盖挖法施工。应该说,每一种施工方法在不同的工况、环境条件下各有其独特的优势。工程地质水文条件、地面交通状况、周边建筑物、地下管线分布,都是影响施工方法选择的影响因素,也是施工方法比选的重要参考条件。

城市轨交作为公共交通的重要组成部分,与地面交通、主干道的接驳相当关键。因此,我们通常把地铁车站的位置,选在交通主干道的十字路口处。而此处的地面交通车流、人流量都很大,车站施工与维持地面交通的矛盾向来十分突出。这时,如何舒缓地面交通,将成为施工方法选择的一个决定性因素。明挖顺筑法虽然施工工艺相对简单、施工速度快,但基坑暴露周期长、施工风险大、对周边环境影响大,较大地限制了其在中心城区的适用范围;而暗挖逆作法虽可以做到降低对地面交通及周边环境的影响,但不得不面对造价高、工期长、难度大等一系列问题。在这种局面下,盖挖法作为上述两种方法的结合,其优势逐渐展现。

盖挖法施工的基本思路是:把对地面交通的影响,在时间和空间上尽可能减小到人们可接受的范围内,并在这一前提下完成基坑施工。这种方法相比明挖法和暗挖法,可以说是一种折中方案,既能如逆作法一般,减小基坑施工的风险和对周边环境的影响,在施工的同时结合周边道路、管线的施工,又能如顺作法一般,施工工艺相对简单,施工速度优于逆作法。

2 案例分析

2.1 工程概况

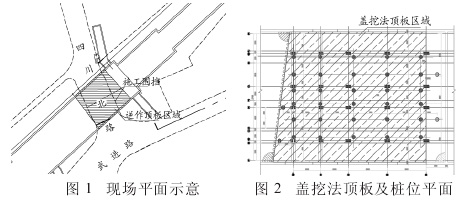

上海轨道交通 10 号线四川北路车站位于虹口区中心地区,东西斜向穿越四川北路、武进路十字路口。车站为地下 2层(局部 3 层),全长 302 m,宽约 15.6 m~29.6 m。基坑开挖深度标准段和端头井分别为 14.6 m和 17.2 m,基坑围护分别采用厚 600 mm 和厚 800 mm 的地下连续墙,墙深27 m~ 31 m。支撑体系第一道为混凝土支撑,其余各道均为φ609 mm钢管支撑(图 1)。

2.2 基坑施工流程

我们考虑到车站工况、周边条件等因素,将整个车站分为东、西端头井及中间标准段 3 部分,在采用地下连续墙封堵墙分段后,依次进行施工。车站东、西端头井位于地块内,采用传统明挖顺筑法施工即可,而中间标准段涉及穿越地面交通压力较大的四川北路、武进路十字路口,同时考虑到对周边建筑、管线的保护,该区域采用盖挖法施工。中间标准段为地下 2 层结构,共 3 层板,即:顶板、中板、底板。

车站盖挖区域基坑开挖深度为 14.6 m,围护采用厚为600 mm的地下连续墙,深度为 27 m。根据设计要求盖挖顶板由 34 根格构柱支撑,格构柱下钻孔灌注桩桩径为900 mm,桩长 27 m。混凝土采用水下混凝土,强度等级为C30,桩顶格构柱伸入钻孔灌注桩 3 m(图 2)。

该基坑施工流程为:四川北路利用已完成的端头井位置临时翻交→地下连续墙施工→地基加固→格构柱施工→第一层土方开挖→临时钢支撑安装→浇筑垫层→顶板施工→养护后移交交通部门,恢复四川北路正常通行→土方开挖剩余部分→安装各道钢支撑→土方开挖至底板底→浇筑垫层→施工底板→顺筑地下 2 层侧墙及中板→顺筑地下 1 层侧墙,并与顶板连接。

2.3 盖挖法着重解决的关键技术

2.3.1 基坑挖土

顶板完成后的剩余土方开挖是本方案中最关键的施工点。由于要全部在顶板及支撑以下施工,两道支撑之间的作业面很小。34 根格构柱均匀分布在顶板下方,间距仅 4 m左右,且因上部道路原因,出入口只能设在顶板道路两侧。所以,我们根据这些难点,采取了以下开挖方案:

(1)挖土的核心遵循“竖向分层、平面分段”和“先撑后挖、随挖随撑”的施工原则。在这个原则下,设计好土方开挖线路以及挖土、支撑安装间的顺序和搭接流程。

(2)限定每个区域挖土的时间在 12 h 以内,并随即安装钢支撑。采用这样的挖土方式对控制基坑变形、保护周边环境有较明显的作用。

(3)在进行盖挖施工前,先要破碎顶板下方的垫层,并拆除顶板施工时遗留的模板、排架,以达到控制挖土、支撑安装间的顺序和搭接。

(4)由于支撑的竖向间距以及格构柱平面位置的限制,土方开挖采用高度为 2.6 m、挖土量 0.5 m3的坑内小挖机。为了加快水平驳运的速度,我们采用 4~5 台小挖机接力传递翻土。垂直取土时,我们根据基坑开挖的深度逐渐调整,采用大挖机、长臂挖机和抓斗挖机进行施工。

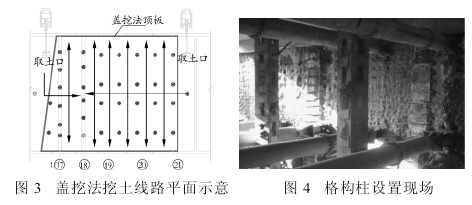

(5)为了综合立柱桩平面布置以及挖机设备停放位置,项目部将 1 套挖土设备停放在 22 轴北侧,同时将 E至 G轴间 4.2 m区域作为盖挖法挖土东西向主要通道,南北向土方均驳至该通道后运至取土口。另 1 套设备停放在 17 轴北侧位置,根据进度需要,兼顾明挖与盖挖区域的挖土,由西向东进行挖土施工,其线路仍以 E至 G轴间区域作为盖挖法挖土东西向主要通道。

(6)开挖过程中,考虑到支撑与挖土配合问题,我们在E 至 G轴间挖出 1 条东西向宽约 4.2 m 的通道,两边以 1∶1.5 进行放坡。由于中间通道位置无法完成钢支撑安装,因此需要在基坑南北两侧留土。我们根据每一批土开挖深度,将留土宽度定为 5.3 m~7.8 m。挖土分别由东西两边向中间进行:首先开挖 18~19 轴土方,开挖完毕后,通过挖机及预埋吊钩配合安装钢支撑,支撑经通道水平运输至安装位置;其次开挖 19~20 轴以及 1/17~18 轴;最后开挖 20~21 轴以及 17~1/17 轴,支撑安装方法同 18~19 轴(图 3)。

2.3.2 基坑降水

整个盖挖区域尺寸为长 30 m×宽 28 m,总面积为840 m2。单井有效抽水面积按 180 m2/ 口计算,需布置 n =A / a=840/180=5 口。我们考虑到该区域内无法施工降水井,故将井位布置在盖挖顶板两侧,其中西侧 3 口,东侧 2 口。

基坑施工过程中,在开挖上两皮土时,疏干井效果基本能满足挖土需要。在开挖至标高 - 9.4 m(即倒数第二皮土)时,由于两侧疏干井距离间隔较大,基坑中间降水效果相对较差,所以我们采取了增加 1 套轻型井点临时降水的方法,来配合挖土施工的正常进行。

2.3.3 临时格构柱的设置

临时格构柱的位置不仅影响土方挖运,更重要的是会影响临时格构柱和永久梁、柱结构的类型选择和托换方案。

临时格构柱的设置位置分为两种:一种是偏轴线位置格构柱,另一种是轴线位置格构柱。

(1)偏轴线临时格构柱单独设置在永久结构柱两侧。在施工永久结构时,临时格构柱起到一个受力托换的作用,待永久结构柱达到设计强度后方可拆除。

(2)随着施工技术的不断进步,一柱一桩技术不断成熟,轴线位置设置格构柱已经逐步成为大型工程的第一选择。所谓轴线位置设置格构柱,即临时格构柱成为永久结构柱的一部分,永久结构柱是分次施工的复合结构形式。

当地基承载力不足,而格构柱的设计荷载较大且桩深施工能力有限时,可根据现场实际情况采用两种形式相结合的竖向支撑系统(图 4)。

2.3.4 基坑应急措施

由于盖挖法施工对周边道路环境有一定程度的影响,而应急措施实施时,在空间和时间上又有难度,所以,如何确保基坑围护体系的施工质量、如何降低围护体系渗漏水及基坑变形,成为施工时最关键也是最基本的措施。

若在此基础上,基坑仍发生渗水、流砂现象,应在第一时间采取如下针对性抢救措施:

(1)如在地下连续墙接缝处发生流砂涌入现象时,应采取的应急措施为:

① 涌入量较大时,可对涌入处进行回填土压重堵漏;

② 涌入量较小时,可采用超强、快干、快凝的水泥进行封堵,同时注入水玻璃等内部压浆措施;

③ 在基坑外侧,采用紧急注浆加固等措施,阻断流砂来源。

(2)如流砂来源是绕过地下连续墙脚趾,从基坑底部涌上来时,应采取的应急措施为:

① 分析承压水方面的原因,加大基坑外侧承压水降水力度,增加降压井的流量。

② 对基坑的涌入点采用泥土快速回填,并增加压重,直到流砂、地下水压力和涌入量减至安全为止。

③ 密切关注基坑外的路面、周边建筑的沉降情况,如发现建筑物有沉降先兆,应立即采用地基注浆加固的措施。

3 结语

在复杂的地面交通条件下进行地铁车站施工,是施工中经常会碰到的课题。采用盖挖法施工,只要措施得当、组织安排严密,完全可以将占用路面施工的时间压缩到地面交通可以承受的范围。盖挖法这一施工手段值得在今后类似的工程中推广并应用。