紧邻在建地铁车站的超大、超深基坑施工

【摘 要】 随着城市发展与轨道交通的快速建设,紧邻轨交甚至与轨交车站相连的大型基坑工程也越来越多。结合上海市月星环球工程实例,详细介绍了在紧邻在建地铁车站的超大、超深基坑工程中,对基坑的施工方案、支护技术、对在建地铁基坑的保护措施等多方面进行的研究和应用,为日后类似工程提供借鉴。

【关键词】上海月星环球商业中心工程 邻建施工 逆作法 深基坑 承压水

1 工程概况

上海月星环球商业中心工程地下部分建筑面积为166 739 m2,设 3 层地下室,其中地下 1 层、地下 2 层都直接与地铁站相连。整个基坑呈狭长型布置,周长约 1 200 m,单边最长达到550 m,基坑占地面积约 58 000 m2,裙房部分挖深达到 18 m,主楼区达到 21 m,属超大、超长、超深基坑且工程周边环境复杂。

1.1 水文地质概况

本工程拟建场地根据第⑥层分布规律,划分为正常地层区和古河道分布区。场地中部、北部及西南角位于正常地层区,有第⑥层分布,层位分布稳定;场地南部为古河道区,缺失第⑥层暗绿色硬土层,第⑦层被切割,局部缺失。浅部分布有厚度较大的第②

3层粉性土、砂土层,层底埋深一般在10 m左右,缺失上海地区统编的第③层淤泥质粉质黏土层。经综合分析本场地各土层的分布规律,我们发现除第⑥、⑦层在古河道区变化较大外,其它各土层层位分布较稳定,无明显陡坎。工程基地内地下水类型主要有浅部土层的潜水和深部第⑦、⑨、

、

层中的承压水。

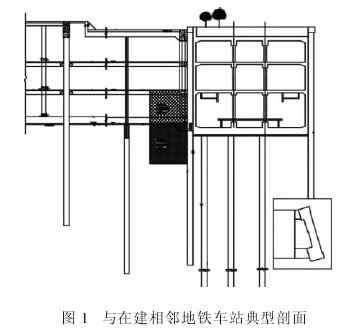

1.2 相邻轨交 13 号线车站概况

本工程车站主体为钢筋混凝土双柱3跨3层结构,车站长度为155 m(内净尺寸),标准段宽为19.6 m(内净尺寸),标准段结构高度为18.8 m~20.85 m,站中心处底板埋深为19.25 m;车站东西各有一个端头井,西端头井埋深约为20.8 m,东端头井埋深约为 21.1 m;整个车站结构顶板厚度为 800 mm~90 0mm,上中板厚度为 400 mm,下中板厚度为400 mm,底板厚度为 1 300 mm~1 400 mm;车站设有 4 个出入口,其中 1 号、2 号出入口通向月星环球商业中心,并有部分设备拟安置在月星环球商业中心地下室内(图1)。

2 地铁车站保护中的难点

(1)超大、超长和超深基坑施工对在建地铁基坑的影响

整个基坑呈狭长型布置周长约1 200 m,单边最长达到550 m;基坑开挖面积约58 000 m2;裙房部分挖深达到18 m,主楼区达到21 m,土方量达到1 100 000 m3。如此超大面积的基坑工程,在一次性开挖及土体卸载后,极易造成基坑隆起。同时,由于基坑面积大而导致开挖时间长,使“时空效应”尤其显著。因此,基坑变形对周边环境影响将非常大,尤其是对紧邻的地铁车站基坑。

(2)超大面积降承压水水施工

由于本工程基地内承压水位埋深为地面下9.1 m~10.1 m,开挖深度达18 m,第⑦层承压水有突涌可能,且基坑面积较大,所以大范围承压水下降可能对地铁车站基坑造成较大影响。

(3)交叉施工,协调组织困难

因本工程施工期间,轨交地铁13 号线车站结构也在同时施工中,且需借用本工程的施工区域作为其施工场地,期间的交叉施工对双方的工期及现场交通组织均有一定的影响。

3 基坑施工方案

针对上述施工难点,我们最终确定采用逆作法施工,基坑围护采用地下连续墙并考虑大面积降水对周边环境的影响,拟用地下连续墙隔断地下承压水的施工方式进行施工。

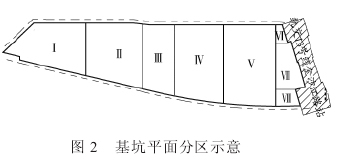

3.1 分小段逆作施工减少变形

在最初的基坑施工方案中,我们先将整个基坑分为 6 个区,因考虑到车站保护,在与地铁公司充分沟通的情况下,将临地铁侧的Ⅵ号基坑又划分成 3 个小基坑进行施工,编号为Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ区,其中Ⅵ区基坑面积为 400 m2,Ⅶ区基坑面积为3 474 m2,Ⅸ区基坑面积为 1 127 m2(图 2)。

具体操作方法为:在重新划分的Ⅶ区基坑中央部分,首先开始桩基工程以及B0 板的施工;待完成Ⅶ区 B0 板之后,开始进行Ⅵ区桩基施工及 B0 栈桥板施工;待地铁盾构机完成盾构推进之后,开始进行Ⅷ区桩基及 B0 板施工。各区地下各层结构楼板总体施工流程,原则上按照“先Ⅶ再Ⅵ后Ⅷ,Ⅵ、Ⅷ平衡”的先后顺序进行施工。

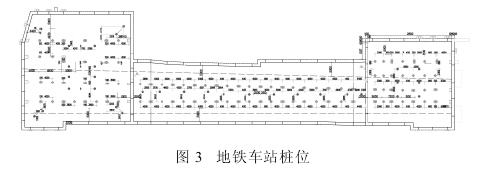

3.2 在建地铁车站增加抗拔桩

为防止月星基坑大面积卸载后,地铁侧基坑的上浮风险,我们在与地铁车站设计方沟通后,在地铁车站增设了抗拔桩,桩径为 700 mm(图 3)。

3.3承压水控制

针对本工程特点,我们首先在基坑内进行了抽水试验,然后运用了沉降计算理论与太沙基固结理论进行分析,并结合该场地的地质参数和沉降点的沉降,随时间变化过程进行了对比,以预测该点的最终地面沉降量。最后经过拟合,观测到井周围沉降点的最终沉降值为- 10 mm、最远沉降点的最终沉降值约为 - 4 mm,与现场沉降实测值基本相符。对于降水工程中的难点,我们结合前期抽水试验取得的数据及地下水控制经验,采用以下措施进行解决:

(1)根据本工程的周边环境保护要求,我们先布置了26 口坑内减压井和 5 口备用井兼观测井,这样最浅水位可以控制在地面下14 m 左右。同时,为了实时观测基坑外水位变化,我们暂考虑布置 6 口坑外观测井,然后再对坑内开挖深度以下的承压水进行“按需减压”降水。这可在确保基坑安全及施工顺利前题下,把减压降水施工对周边环境的影响减低到最小。

(2)考虑到本工程周边环境保护要求高,我们在本工程基坑外布置了坑外承压水观测井,同时观测坑外承压水的变化,并根据地下水位监测结果指导坑内降水运行。

(3)基坑在开挖过程中,当减压井启动后,应确保减压降水井的不间断工作。同时,要根据减压井抽水量及观测井的地下水水位,来确定开启的减压井数量、抽水速率,以合理控制地下水水位,将降水对环境的影响控制到最低程度。为确保降水井的不间断工作,施工现场应有双电源保证措施,同时将地墙深度定为 44 m,以隔断承压水层,进一步减小承压水抽取过程中对临近车站的影响。

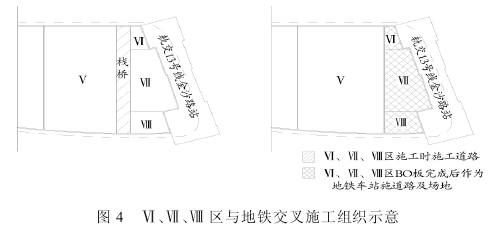

3.4 交叉施工组织

我们对Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ区场内交通情况根据不同施工阶段进行了调整,具体作法如下:

(1)在地下室顶板形成前:我们在进行顶板施工前对场地进行了硬化,并利用基坑北侧月星工地Ⅴ区 B0 板栈桥区域及13 号线工地道路作为基础阶段重型机械施工道路。

(2)在地下室顶板形成后:由于施工场地狭小且顶板形成后基地南侧绝大部分位置为13 号线施工场地,所以我们利用了Ⅴ区 B0 板及北侧 8 m范围作为施工场地。

经过施工调整,我们保证了本工程与相邻地铁的施工组织及进度需要(图 4)。

4 实施效果

目前本工程Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ区顶板已完成,地铁车站下中板已全部完成。从现场实施情况来看,本工程基坑本身变形及地铁车站变形均处于控制范围内。