精细化管理在盾构施工中的应用

摘 要:以广州地铁复合地层土压平衡盾构施工的实践为基础,结合盾构穿越敏感建筑物的正反两方面的经验和教训,分析和强调了精细化管理在盾构施工中的应用,对类似施工环境中盾构机施工具有重要的借鉴意义和指导作用。

关键词:精细化管理;复合地层;盾构施工

1前言

进入21世纪,我国城市轨道交通飞速发展,直至目前已获批建设的城市多达25个,将要动工的新的轨道交通线路达到2610km,轨道交通建设近期投入可能超过7000亿元,其中绝大多数为地下线路。在隧道建设中,盾构技术以其安全、优质、快速、环保的特性得到广泛应用并发展,城轨交通中近70%的隧道采用盾构技术。

目前盾构事故多发,一定程度制约盾构技术发展,形成盾构工程风险的因素是多方面的:

⑴施工环境的复杂性和不可预见性。如地质本身就是复杂多变,由于勘察技术手段的局限,可能无法有效认知风险源。

⑵盾构机的局限性。盾构机不是万能的,特定类型的盾构适应特定类型的地质条件。

⑶工程人员的疏忽和责任心的缺失。基于盾构机工法机械化程度较高,地质、盾构机、工程人员三者容易隔离,过分依赖盾构机的“自平衡”,从而使工程人员忽略了盾构工程的风险;没有掌握“动态平衡”技术,缺乏精细化管理的责任心,这是最大的风险源。

2精细化管理

精细化管理是通过规则的系统化和细化,以专业化为前提,技术化为保证,数据化为标准,信息化为手段,使组织管理各单元精确、高效、协同和持续运行。其最基本的特征就是重细节、重过程、重基础、重具体、重落实,在每个细节上精益求精、力争最佳。精细化管理就是落实管理责任,将管理责任具体化、明确化,它要求每个管理者必须到位和尽职,第一次就把工作做到位,并日清日结,每天都要对当天的情况进行检查,发现问题及时纠正并及时处理。

盾构施工是个系统工程,其成功的关键在于精细管理,其核心是科学务实的精神和认真细致的态度,要求对每个工序和每个步骤都认真对待,预先制定对策,过程中认真完成每个细节,按方案不折不扣地执行到位。倘如思想麻痹、不认真准备、马马虎虎,盾构施工肯定要出问题甚或引发事故。

3案例分析

3.1盾构施工引起房屋倾斜事故

⑴事故概况:2009年1月初某日上午,地铁在建线路东晓南站北7幢民房发生了不同程度的下沉,之后东晓南瑞晓街东六巷16#楼的沉降量骤然增大了340mm,并很快开始倾斜,沉降继续加大,此时盾构正掘进第829环,在不到2h内累计下沉已达到420mm,楼体最大倾斜度达到5.91%。

⑵处理过程:立即停止掘进,加强隧道内二次注浆加固,加密监测,安排人员24h对洞内注浆和地面建筑物进行监测,同时立即组织进行人员疏散及现场围蔽。

⑶原因分析

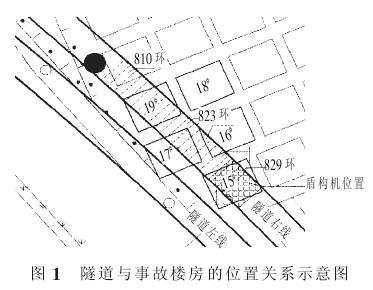

从地层条件分析,16#楼地面高程7.28m,往下至4.18m为杂填土层;4.18m~2.0m为淤泥土层,2.0m~1.48m为海陆交互粉质粘土层,1.48m~0.58m为冲积洪积土层,0.58m~1.62m为全风化花岗岩层,-1.62m~-3.72m为强风化花岗岩层,隧道处在中、微风化岩层中,即高程-6.22m~-12.22m之间,如图1。

16#楼处在地铁盾构821~826环之间,原为3层半的砖混结构,后房主私自加高至6层,松木桩基础深5m。

盾构813~829环土压力和注浆量变化曲线如图2~3。由图2可知,823环掘进过程中土压力波动较大,由1.8bar降至0.9bar,可推测此时开挖面有坍塌,而盾构机刀盘刚刚进入16#楼下面。由于地层较好,塌落拱效应使得开挖面坍孔未立时扩展到地面,而是当掘进至第829环也即盾尾刚过坍孔部位时,坍孔扩展到地面,最终引发16#楼沉陷倾斜,图3的曲线也表明此时注浆量有明显增加的情况。

综合以上各种情况,分析事故原因如下:

①客观原因:松木桩基础支承6层房屋结构设计不合理,桩基刚好坐落在淤泥土层上,基础持力层软弱,基础受力已近临界点。此时,盾构施工引起开挖面不稳定造成房屋基础下面水土流失,打破了原来的受力平衡,引发不均匀下沉,产生房屋倾斜。实际上这种情况下即使没有开挖面坍塌,盾构机正常施工产生的震动都有可能影响处于临界受力状态的松木基础,从而引发房屋倾斜。

②主观原因:施工单位之前的掘进都较顺利,建筑物沉降控制得当,均在(-30mm,+10mm)的控制值内,加之此处地层较好,因此承包商思想麻痹大意,施工过程中操作不细致,土仓压力控制不到位,波动较大,又未及时足量注浆,从而引发事故。再者,过建筑物前未了解清楚房屋的实际情况,若事先有了解则可事先采取必要的施工措施,预先撤离住户人员,也就可以避免这次事故,或发生倾斜事故后也不至于对社会造成不良的影响。

3.2盾构施工成功穿越敏感建筑群

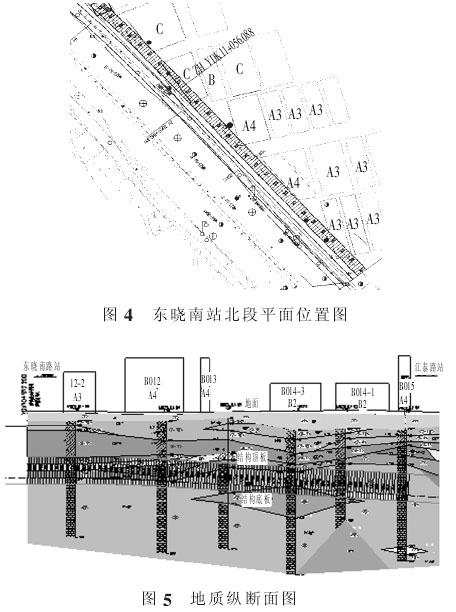

上述案例中,盾构施工引起房屋倾斜事故,造成了非常不利的负面影响,施工单位备受各方批评,压力很大。实际上考验还在后头,也就是临近东晓南站北端的B012-2、B012、B013这3幢房屋。通过调查,这几幢房屋基础均采用松木基础,深度多为5~6m,最大不超过10m,且大多位于松散软弱地层中。该建筑群平面如图4,地质纵断面如图5。由此可知,隧道下部为中风化岩,中部为强风化岩和残积层,上部为流塑-软塑状淤泥质土,典型的上软下硬地层。这种地层比上述案例中的地层还要复杂,盾构掘进稍有不慎就会引发地面异常沉降和建筑物开裂或倾斜。

由于16#楼已发生倾斜,因此我们对盾构掘进通过东晓南站北端建筑物的保护方案重新作了审慎考虑。本想在施工前对这几栋房屋先作临迁再掘进通过,但因临迁难度太大,会延误工期故未实施。

在这种情况下,参建各方统一认识、高度重视,采取周密措施和编制详细方案,精心施工、精细管理,终于成功穿越这片敏感建筑群。监测结果表明,在该区段隧道的施工中,建筑物沉降控制良好,沉降、隆起都控制在-4.6m~+5.9mm之间,获得各方好评。

比之上述案例的建筑物倾斜,本案例的敏感建筑群沉降控制良好,其根本之处就在于有关各方思想高度重视,预先编制好详细的方案,施工过程中精细管理,狠抓落实,才取得了成功。

盾构施工采取的具体措施如下:

⑴通过补充勘探,进一步摸清确认原地质剖面是基本准确的。

⑵压气作业开仓检查刀盘刀具,确认刀盘刀具是完好的,并将齿刀换为滚刀。

⑶采取土压平衡模式掘进,严格控制掘进参数,要求土压波动控制在0.2bar以内。

①施工前做好人员培训和设备保养,针对后续施工的地质条件及掘进注意事项,对施工人员进行详细的技术交底,并准备好应急材料;②根据以往的施工经验,掘进参数选择如下:土压(1.3~1.5)bar,推力(1.2~1.6)×104kN,扭矩1500~3000MN·m,同步注浆(6~7)m3,掘进速度低于25mm min,刀盘转速小于1.5rpm,同时严格控制出土量,详细记录每一碴斗的出土量与掘进长度的关系,根据计算确定每一斗需要掘进的长度,在掘进中严格控制;③后续软土掘进过程中注入高效泡沫剂,同时配合加入TAC高分子材料,进行碴土改良,防止出现结泥饼现象;④继续加强监测,每天对监测数据进行详细比对分析,根据监测结果指导施工。后续施工的地面及地面建筑物加密布设监测点,并加密监测频率,盾构机通过房屋期间进行实时监测;⑤每天派专人对房屋进行巡查,发现异常情况立即启动应急预案。

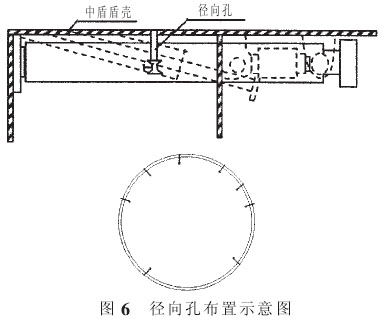

⑷在中盾位置沿圆周位置布置8个φ 16 径向钻孔,孔位安装不锈钢管、球阀和快速接头备用(如图6),并配置聚氨酯泵2台。盾构机每环掘进中和每环掘进完成后拼装管片前,利用径向孔探测围岩情况,如发现超挖、富水、砂层或软弱地层,立即通过径向孔注入水溶性聚氨酯封堵,如发现超挖或围岩空洞较大(>10cm),则注入聚氨酯后再使用二次注浆机通过径向孔穿透聚氨酯注入双液(水泥-水玻璃)封堵。

⑸二次注浆及时跟进。

在确保同步注浆的基础上,采取以下二次注浆措施保证管片脱出盾尾后管片与围岩之间的空隙能及时填充并且快速固结(如图7):①新配置1台二次注浆机;②预先在管片上设置注浆孔和接口;③掘进中同步注浆机的1#、4#管通过盾构机1#、4#注浆孔进行水泥砂浆注入,同时使用同步注浆机的2#、3#管通过管片注浆孔在管片脱出盾尾后同步注入水泥砂浆;④在管片脱出盾尾的当环同时用二次注浆机向管片壁后注入双液浆,使管片壁后填充保护层迅速强化,补充围岩开挖损失并承载压力;⑤同步注浆机的2#、3#水泥砂浆注入管和二次注浆机的双液浆注入管在管片脱出盾尾的当环形成强有力的二次跟进注浆,该3个管路的交替注入填充物,使脱出盾尾的当环快速固结。

⑹加强地面及建筑物的监测。

①监测点的加密布设:除在原建筑物的四角、大转角处埋设的监测点外,考虑在建筑物每根柱基上埋设监测点,注意监测点布设规范,同时还增设地面监测点,在隧道中心线上方地面以2.5m间距布点,以5m间距设一监测断面,地面监测点布设必须穿透地面硬化层进入土层,确保监测值具有代表性。

②监测频率:盾构施工时,进行24h全天候监测,每隔2h监测一次,并及时反馈数据给有关人员,以便指导调整盾构掘进和注浆施工参数。

⑺加强值班。

要求承包商负责人24h值班,地面、地下各1人,同时监理和业主代表每班也各有1人在地下和地面进行旁站和值班。

参 考 文 献

[1]竺维彬,鞠世健.复合地层中的盾构施工技术[M].北京:科学技术出版社,2006

[2]钟长平 鞠世健. [法]麦歇尔,[日]中川谷.广州地铁一号线黄沙站-长寿路站泥水盾构施工沉降控制初探[C].北京:第十一届隧道与地下工程年会论文集,1998

[3]竺维彬,廖鸿雁,黄威然.广州地铁工程重大地质风险控制模式研究[J].轨道交通,2009

[4]钟长平.混合地层泥水盾构掘进控制[J].广州建筑,2001

[5]米晋生,鞠世健.盾构掘进处理孤石施工技术[J].大直径隧道与城市轨道交通工程技术,2005

[6]谢小兵,钟长平.特殊地段盾构掘进的沉降控制技术[J].建筑机械化,2008

[7]竺维彬,钟长平,孔少波.广州地铁二 八号线拆解段盾构隧道工程施工技术研究[M].北京:人民交通出版社,2011