深基坑施工新技术应用实践

摘 要:鸿荣源N16项目基坑工程靠近地铁隧道,且处于深厚软弱层填海区,基坑开挖对周边轨道及市政设施可能造成较大的影响,通过采取模拟仿真施工技术、基坑封闭施工降水技术、信息化施工技术等一系列新技术措施,有效解决了在深厚软弱层中基坑支护及止水的难题,取得了良好的经济及社会效益。

关键词:深基坑;模拟仿真施工;复合桩止水帷幕;信息化施工;深厚软土层;动态控制

1工程概况

鸿荣源N16地块项目位于深圳市宝安中心区填海区,用地面积10028m2,基坑开挖深度9.0m。地质勘察资料显示,该场地及周边地下存在深厚的软土层,局部地段淤泥质土厚达13m,平均厚度8m。本工程紧邻深圳地铁一号线续建工程平洲路至新湖路盾构区间段,基坑开挖边线距地铁隧道结构边线约24m,该场地及周边处在深厚的回填软土层和堆石回填层,且基坑与地铁盾构之间的新湖路下方存在电信、高压电缆、供给水管道等多条对沉降变形敏感的管线。为避免基坑开挖变形导致对已运营的地铁以及各类敏感管线的影响,本项目基坑开挖不宜采用降水方案,而应优先采取有效的止水措施及方案。

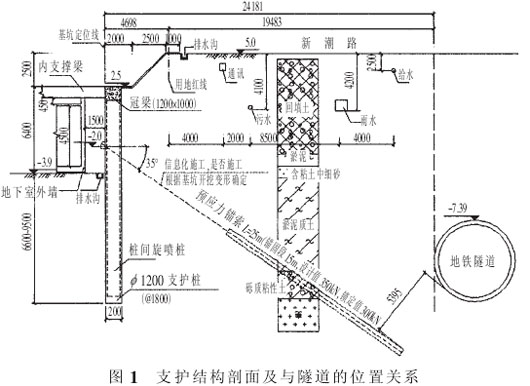

考虑本基坑项目对基坑变形有较高要求,故采用“1道内撑+灌注桩”支护方案,围护结构采用φ1200 套管灌注桩,桩距 1.8m,桩间挡土止水采用旋喷桩,依靠灌注桩咬合旋喷桩形成止水帷幕。若基坑变形较大则可能会影响到新湖路下雨水管和污水管的正常使用,对地铁隧道产生较大影响,为此在紧邻地铁侧的基坑采用“1道支撑+1道锚索”的方案,此锚索采用信息化施工,基坑支护结构与地铁隧道及土层的关系如图1所示。

2基坑施工新技术应用

本工程综合考虑上述各种因素,采取了多项新技术措施确保项目的安全实施。包括:①计算机数值分析虚拟仿真施工技术应用;②新型基坑止水帷幕施工技术应用;③电容感应变测量技术应用;④基坑信息化动态控制施工;⑤自密实混凝土、大直径钢筋直螺纹连接技术应用;⑥施工过程水回收利用。

3基坑施工新技术应用分析

3.1计算机数值分析虚拟仿真施工技术应用

本工程基坑紧邻地铁隧道(如图1),根据深圳市地铁公司《城市轨道交通安全保护区施工管理办法(暂行)》规定,基坑处于城市轨道交通安全保护区内(地下车站与隧道周边50m内),并且场地及周边存在深厚软土层,基坑土方开挖与支护对建成轨道可能会产生较大的影响,编制安全可靠的基坑支护设计及施工方案,以确保地铁隧道的安全。

本工程结合基坑工程设计、实际工程条件、基坑工程施工方案等,通过有限元法对基坑施工过程进行计算机有限元数值分析虚拟仿真施工,并对计算结果进行总结,着重分析基坑开挖的各步骤对城市轨道交通设施的影响,为工程实施决策提供依据。

为满足工程精度要求,工程模拟计算土层采用有代表性最不利断面钻孔地层分布作为模型地块土层分布模型,模型尺寸边界距离基坑开挖边缘和车站边缘不小于2倍基坑深度,模型深度取至微风化岩顶面。本工程主要采用HS模型数值虚拟仿真施工计算,同时考虑到工程的重要性,本工程数值分析虚拟还将对临近新湖路地铁一侧断面中仅1道内撑梁和支撑加锚索方案分别采用“弹性-完全塑性模型”和“HS模型”,对基坑有锚索和无锚索两种方案分别采用不同本构模型进行对比计算。

数值分析虚拟仿真施工如下:基坑土方开挖在基坑围护桩完成后分层分次进行。第1层开挖到地面下2.5m处并进行冠梁及内支撑梁施工,第2层开挖至锚索标高处,第3层开挖至基坑底余下部分土方;基坑周边回填后拆除内支撑梁。

根据“HS模型”数值分析计算结果,无锚索方案围护结构最大位移24mm,隧道结构最大横、竖向位移分别为1.16mm和0.3mm;有锚索方案支护结构最大横向位移19.8mm,隧道结构最大横、竖向位移分别为1.28mm和0.35mm。

而根据“弹性-完全塑性模型”有限元计算结果,无锚索方案围护结构最大位移30.6mm,隧道结构可能发生变形的最大横、竖向位移分别为5.18mm和0.71mm;有锚索方案围护结构最大横向位移为28.60mm,隧道最大横向位移5.36mm,最大竖向位移0.78mm。

上述计算结果表明,采用“HS模型”计算时均能满足相关变形要求;而围护结构采用“弹性-完全塑性”时围护结构横向位移超过深圳地区基坑设计技术规程中一级基坑支护结构水平位移最大允许值。

考虑到“HS模型”较为合理,本项目模拟计算以“HS模型”计算结果为主,但考虑到工程的重要性,在靠近地铁隧道一侧重点地段参考“弹性-完全塑性模型”计算结果。通过计算结果可以看出,有锚索方案基坑支护结构变形较小,对周边环境影响较小;无锚索方案基本符合基坑支护设计要求,但局部地段变形可能较大;有锚索方案隧道变形较无锚索方案大是因为锚索拉力对隧道周围应力场的影响作用所致。

综合各种因素,考虑到本计算中选取的断面地层土质为最不利断面,采用有锚索方案能够满足深圳地区一级基坑关于支护结构变形的要求;同时本工程中基坑锚索采用信息化施工方法,根据上部土方开挖过程中支护结构的实测变形和计算分析的结果,判断是否需要施工锚索。

3.2新型基坑止水帷幕施工技术应用

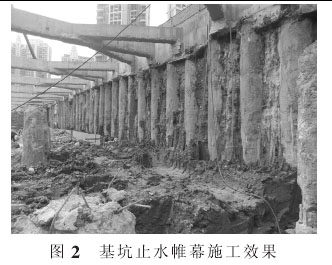

因本工程对基坑的变形及止水要求高,故采用“内撑+灌注桩”方案,并采用新型套管灌注桩咬合旋喷桩形成基坑止水帷幕结构。该施工技术主要通过先施工套管灌注桩,后在套管灌注桩之间施工与套管灌注桩咬合的旋喷桩,使套管灌注桩切割并咬合旋喷桩形成基坑止水帷幕结构,充分利用套管灌注桩的抗弯性能和旋喷桩的止水性能;同时可避免了土方开挖过程造成对周边土体结构的扰动及破坏,施工过程中无泥浆污染,可做到绿色施工;该施工技术可做到墙体全长无接缝施工,避免基坑渗漏水问题,同时能够防治坍孔、颈缩等灌注桩常见质量通病;基坑开挖过程中地下水下降幅度经监测不超过2.0m,有效解决了在地下水丰富及存在深厚软弱土层等地质条件复杂地区的基坑止水的难题。 (专题论文见本刊2011年第3期)。

本工程由于止水帷幕止水效果显著,基坑从开挖到地下室完成并回填,基坑外水位变化值最大为1.96m,基坑止水帷幕施工效果如图2。

3.3电容感应变测量技术应用

根据《城市轨道交通安全保护区施工管理办法》中关于地铁隧道中轨道允许变形的相关要求(竖向变形±4mm,两轨道横向高差<4mm,水平及水平三角坑高低差<4mm 10m)以及隧道结构绝对沉降量及水平位移量≤20mm的要求,本项目按实际变形值达到上述最大允许变形值的50%作为预警值,当现场实际监测数值达到预警值时,即停止相关基坑土方的开挖作业,分析变形原因并采取相应应急处理预案,确保基坑开挖过程中周边相关轨道及市政设施的安全。

因基坑开挖涉及到城市轨道交通安全以及其设施位移变形等,根据深圳城市轨道交通安全保护第三方监测控制指标,除了采用计算机模拟基坑施工过程对地铁及周边多条对沉降变形敏感的管线影响外,本项目在地铁隧道内预埋电容感应器对地铁隧道变形进行监测,通过设置在地铁隧道中的电容感应器并连接计算机系统将隧道实际变形进行实时记录。通过委托第三方进行观测,基坑开挖过程中隧道的各项变形指示均在预警值范围内。

3.4基坑信息化动态施工

本工程采用信息化动态施工,基坑施工至每一层次时均进行计算机虚拟仿真施工计算数据与实测值的比对,确保每一工序施工均在安全可控范围内。

根据计算机虚拟仿真施工过程计算出的变形数据可以看出,有锚索方案中对地铁隧道的变形影响更大,主要是由于锚索拉力对隧道周围应力场的影响作用所致;故设计要求本工程锚索项目采用信息化施工,并根据土方开挖过程对基坑变形影响大小情况来确定,以降低基坑开挖对地铁隧道变形的影响。

本工程在支护桩上布置观测孔位进行测斜,根据上部土方开挖过程中支护结构的实测变形和计算分析的结果,判断是否需要施工锚索。本工程土方分3层开挖:①在基坑支护桩完成后第1次开挖至地面下2.5m,并进行冠梁及支撑梁施工;②开挖至锚索标高处;③开挖余下至基坑底部分土方。

根据实施锚索施工控制的设计变形值要求,如开挖至该锚索标高层时支护结构实测测斜最大横向变形值超过15mm,则施工此道锚索后再进行第3层土方开挖,反之则不施工该道锚索,进行余下第3层土方的开挖。

根据第三方监测提供的测斜变形数据,最大横向变形位于CX3测点,累计值2.8mm,满足变形控制值要求,可不施工该道锚索,直接开挖余下部分土层。

3.5自密实混凝土、大直径钢筋直螺纹连接技术应用

本工程灌注桩采用自密实混凝土,钢筋笼纵向钢筋φ20 以上的搭接均采用直螺纹连接技术,确保桩纵向受力筋驳接的质量及位置的准确。

3.6施工过程水回收利用

本工程基坑开挖采用基坑施工封闭降水技术,基坑止水帷幕施工完成后,在基坑内采取降水措施,将基坑内地下水及渗流水集中回收利用,用于现场文明施工、冲刷厕所、门口洗车等。

4实施效果及总结

本基坑工程在实施过程中应用了一系列新技术,通过计算机模型数值分析虚拟仿真施工技术并结合现场监测数据的比对,使基坑实施过程处于安全可控状态;本项目采用套管灌注桩咬合旋喷桩作为基坑支护止水帷幕,充分发挥了灌注桩的抗弯与旋喷桩的止水性能,基坑开挖过程中基坑周边地下水监测点测量数据显示,地下水下降幅度最大值为1.96m,有效解决了在地下水丰富及存在深厚软弱土层等地质条件复杂地区的基坑支护及止水的难题,采用创新型止水帷幕比钻孔咬合桩止水帷幕方案节约工程造价270.45万元,降低止水帷幕工程造价24%;同时通过电容感应变测量技术对地铁隧道变形进行观测,使基坑施工对隧道的影响控制在可控范围之内,保证了交通轨道设施运行的安全;并通过信息化施工动态施工管理以及自密实混凝土、大直径钢筋直螺纹连接技术、施工过程水回收利用等一系列建筑业新技术的应用,使项目在保证质量安全的前提下达到缩短了工期、节约成本、绿色施工,取得了显著的经济和社会效益。