成都地铁 1 号线的节能降造综合技术

摘 要 结合成都地铁 1 号线一期工程规划和设计,为实现高性价比的地铁工程,采取城市与地铁一体化规划、车站建筑优化布置和低能耗工法等措施; 介绍机电设备系统新技术和节能、降造技术在工程中的应用情况,以及取得的社会经济效益。

关键词 城市轨道交通 成都地铁 1 号线 造价 节能 规划 设计

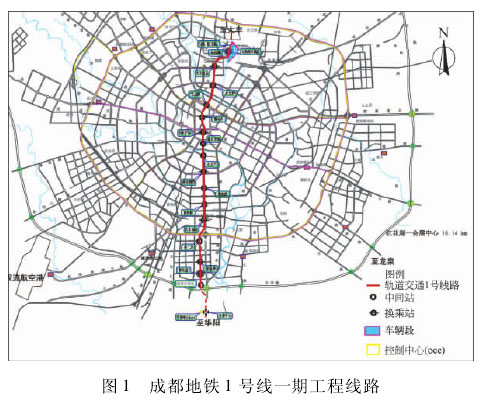

成都地铁1 号线一期工程是我国西部地区的第一条地铁线路( 见图1) ,线路北起红花堰站( 现升仙湖站) ,南至会展中心站( 现世纪城站) ,全长约 18. 14 km,全部为地下线,设车站 17 座( 其中换乘站 7 座) ,主变电所 2座,车辆段1 处,控制中心 1 座。工程总概算为 80. 4 亿元,技术经济指标为 4.432 亿元/正线 km,于 2005 年12月动工建设,2010 年 9 月试运营,系国内同期建设的地铁工程中造价最低的地铁线路之一,可谓是我国高性价比地铁工程的建设典范。

1 系统规模与机电系统配置

成都地铁 1 号线一期工程初、近、远期全日客流量分别为 31. 25、65.67、110. 24 万人次/d,高峰小时最大断面客流量分别为 1. 41、2. 34、3. 82 万人次/h。初、近、远期均采用 B2 型 6 辆固定编组列车,高峰小时最大行车密度分别为 12、18、30 对/h,高峰小时单向最大设计输送能力 4.32 万人次/h。、

由于坚持“突出基本功能、确保必要功能”“技术成熟、适度先进”的原则,成都地铁 1 号线一期工程合理定位机电系统的建设规模及标准,配置了功能完善、节能高效的机电系统。

1) 供电系统: 采用集中式、110 /35 kV 两级电压供电方式,牵引网采用 DC 1500V 架空接触网的供电、走行轨回流方式。

2) 通信系统: 由传输、无线通信、公务电话、专用电话、视频监视、广播、时钟、电源及接地、网络管理、地铁信息管理等子系统组成。传输系统采用多业务传输平台( MSTP) ,地铁无线通信网采用数字集群通信系统,公务电话采用程控交换机设备组网。

3) 信号系统: 采用基于通信的移动闭塞列车自动控制系统,并同时配备后备系统。

4) 综合监控系统: 集成火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、电力监控系统,并与屏蔽门、防淹门、自动售检票、门禁、信号、无线、广播、电视监视、导乘、时钟等系统互联。

5) 自动售检票系统: 采用计程、计时全封闭式多级票务管理系统,储值票、单程票采用非接触式集成电路 IC 卡,预留公交“一卡通”接口。

6) 通风空调系统: 车站采用屏蔽门系统,区间隧道设活塞通风、机械通风和排热系统。

此外,一期工程还配置了给排水与消防系统、屏蔽门、自动扶梯( 电梯) 、门禁、防淹门、人防门等机电设备系统与设施。

2 实现高性价比地铁工程的综合技术措施

成都地铁1 号线一期工程从规划、设计之初即把“建设适合中国国情( 特别是西部地区) 的城市轨道交通工程”作为成都地铁建设的指导思想,围绕“投资省、效率高”的建设目标,从规划层面将城市规划与轨道交通线网纳入一体化研究,为地铁工程预留良好的建设条件,尽可能避免城市设施对地铁工程建设的影响; 从设计层面通过低能耗工法与建筑布置选择、机电设备系统节能减排技术的运用,实现降低工程造价和运营费用的目的。

2. 1 城市与地铁一体化规划

成都市城市轨道交通的规划、设计始终把与市政配套设施的规划协调作为重点,同步研究,统筹衔接,为地铁工程预留良好的线路敷设条件,以增强地铁工程建设的可实施性,避免受周边建( 构) 筑物、市政配套设施工程等的影响而导致地铁额外投资增加。

1) 一体化规划使低造价线路敷设方式的选择成为现实。在南部新区道路规划与改造中,预留了路中绿带和管线走廊,为1 号线火车南站以南约6.0km 的线路提供了浅埋明挖车站、区间的敷设条件( 见图2) ,既降低了土建工程费用,还为采用自然通风模式创造了条件。

2) 一体化规划为降低地铁建设的前期费用及对邻近设施的保护费用创造了条件。铁路火车北站股道与行包房改造、人民路地下管线整治等工程,与地铁设计、施工单位充分协调,预留地铁建设条件,降低了地铁施工的后期迁改、改造、加固费用。同时,地铁 1 号线车辆段、沿线车站及区间隧道用地纳入规划中严格控制,也降低了地铁工程建设对邻近建筑物、设施的征地、拆迁、保护等工程费用。

2. 2 车站建筑设计因地制宜

成都地铁1 号线一期工程的车站建筑设计,注重车站建筑布置与道路资源、周边建( 构) 筑物设施的关系,考虑了设备、管理用房布置的优化整合以及车站装修的实用性,并通过因地制宜的车站建筑设计,有效降低了工程造价。

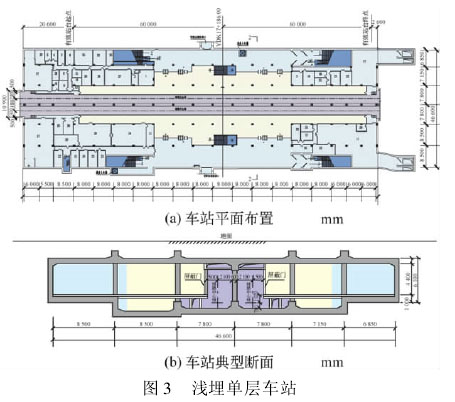

1) 浅埋明挖单层车站有效降低了土建工程造价。在火车南站以南的道路两侧均采取规划控制,车站具备浅埋明挖的环境条件,设计采用单层侧式站台车站的建筑布置形式( 见图3) 。浅埋单层侧式站台车站底板埋深约10 m,有效降低了围护结构工程的工程费用,经测算,较双层标准车站可节省土建工程费用近1 500 万元/站。

2) 出入口分期实施,减少了繁华城区地铁建设的征地拆迁费用。1 号线在火车北站至天府广场站的区段,从繁华狭窄的城市中心区穿越,站址环境条件苛刻。为尽可能减少拆迁,增强工程建设的可实施性,一方面地铁出入口尽量与地下过街道及现有建筑物结合,如天府广场、人民北路站等; 另一方面,在满足车站运营功能和防灾要求的前提下,车站出入口按照分期实施方案设计,并预留出相应的接口扩展条件,保证与城市发展规划相适应,如骡马市站、火车北站等。为此,除车辆段用地范围外,1 号线一期工程基本做到了零拆迁,有效降低了征地拆迁费用。

3) 优化设备、管理用房布置,为车站规模控制提供了保证。车站建筑设计针对设备、管理用房布置进行优化,有效控制了建筑规模。在保证公共区长度的情况下,标准 10 m 岛式站台总长度控制在 165 m 左右,较常规车站布置长度缩短 5 m 以上,每站可节省土建工程费用约 180 万元。

4) 实用简洁的装修也是降低工程造价的途径之一。车站装修采用了大众化的装修材料,力求安全、实用、简洁、耐久,标准车站的装修概算平均不到700 元/m2。

2. 3 采用低能耗工法

成都地铁1 号线一期工程为成都市首条轨道交通线路,所处地层又为大粒径砂卵石地层( 漂石直径达55 cm 以上,见图 4) ,土建工法的选择缺乏借鉴。为此,设计时结合沿线工程环境影响,针对砂卵石地层中的区间隧道施工工法选择、围护结构的选型等制约工程造价的主要因素,就施工工法的安全性、施工工艺的便捷性及工程经济性等进行了全面分析研究,确定采取与沿线环境、地层相适应的低能耗工法。

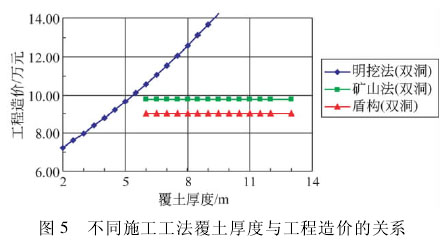

1) 不同施工工法对工程造价的影响。结合成都地铁地质环境条件下不同工法的结构受力与造价进行分析( 见图 5) : 当覆土在 4. 5 m 左右时,明挖法与盾构法造价持平; 当覆土为 5. 5 m 左右时,明挖法与矿山法造价持平。为此,结合环境条件,1 号线一期工程主要采用了盾构法与浅埋明挖法两种施工方法。

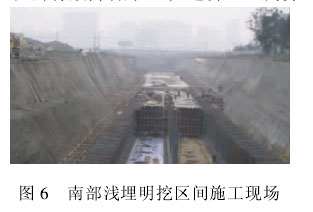

2) 浅埋明挖结构对降低工程造价作用明显。南部区段结合道路规划、预留条件,推出浅埋明挖车站、区间结构型式,通过减小结构底板的埋深,改善边坡支护结构和主体结构的受力条件,从而有效降低了工程造价。经测算,南部约6 km 的浅埋区段同比采用双层车站和盾构区间,降低土建工程费用约 1. 2 亿元( 见图6)。

3) 土钉墙、间隔人工挖孔桩支护结构有效降低了土建工程造价。成都砂卵石地层骨架效应明显,具有较强的自稳能力。因此,在设计中充分考虑成都砂卵石地层的特点,对于环境条件不容许放坡开挖的基坑,一般采用间隔人工挖孔桩作为基坑围护结构( 如地下两层车站一般采用φ1. 2 m 间隔 2 ~ 2. 4 m 的挖孔桩) ; 对于环境条件容许的基坑,尽可能采用土钉墙支护,如南部浅埋明挖区段广泛采用土钉墙支护( 基坑深度 10 m 左右) ,甚至是基坑深达28 m 的天府广场站超深基坑也采用了分级土钉墙支护。实践证明,土钉墙支护比常规桩围护体系,极大地节省了土建工程费用。经测算,相同基坑深度的支护结构面的每平米概算指标,土钉墙支护相比间隔人工挖孔桩可降低 30%以上( 见图7) 。

4) 玻璃纤维筋在地铁盾构工作井的应用取得了较好的社会经济效益。在盾构进( 出) 洞门范围的围护桩中,采用玻璃纤维筋替代传统的钢筋,实现了盾构机直接切削桩体进( 出) 洞。每个洞门减少造价约 14 万元,1 号线一期工程共减少约 550 万元。由于减少了钢筋混凝土桩的人工切割,还降低了切割工作难度,并使每个进出井施工周期缩短约 30 天( 见图 8) 。

5) 换乘节点的结构桩预留措施为降低节点工程初期投资提供了思路。1 号线一期工程共有 7 座换乘站,根据规划年限,其中 4 座车站为远期建设的节点换乘车站。本着“后期线路建设对已开通车站影响小,初期工程投资尽可能省”的原则,在换乘节点的远期建设范围预留了围护桩、中间支承桩及远期底板开孔的结构条件,待后期线路建设时再盖挖施筑,这样既为后期线路建设预留了灵活性,又降低了初期建设费用。根据测算,每个节点工程可节省初期工程费用约 400 万元( 见图 9) 。

2. 4 机电设备系统新技术的应用

机电设备系统新技术的应用,不仅可以降低设备采购费用,还能为土建等工程造价的降低创造条件,并为降低今后的运营费用提供保障。成都地铁 1 号线一期工程的设计非常重视机电系统新技术的应用,从系统配置到系统选型,都始终围绕环保、节能来展开。

1) 设备配置坚持分期配置的原则。设备系统按初、近、远期完整考虑,系统模式一次构建,设备配置则根据对后期运营安全的影响程度,结合设备使用寿命,分别考虑一次配置或分期配置,尽可能减少初期配置规模,降低初期运营能耗。

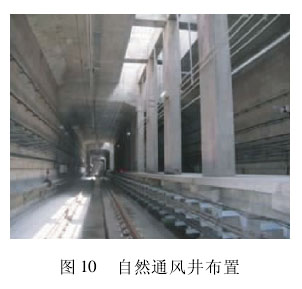

2) 浅埋区间自然通风模式是通风节能技术在地铁中的成功尝试。结合火车南站以南区间的地面规划有道路绿化带的条件,南部 5 个区间( 涉及 6 座车站)的隧道通风采用自然通风模式,它是利用空气热效应,在区间隧道的顶部开设与外界大气直接接触的通风竖井,实现外界与隧道内空气的交换,以达到对地下 空 间的空气温度、空气流速和空气品质进行控制的目的,并满足区间防灾要求( 见图 10)。与传统的区间隧道机械通风模式相比,南部自然通风区段初期投资约 1 000 万元,节省运营费用约 35 万元/年,具有良好的经济和社会效益。

3) 其他节能减排技术。结合成都地区的特点,1 号线一期工程还采用了多项节能减排新技术,如通风空调系统采用了冰蓄冷供冷、集中冷却技术及回排风机、排热风机风量变频调节技术; 中低压配电系统采用了智能化配电系统、环控设备智能监控系统、EPS 装置与变电所操作电源合用技术,以及 UPS 电源整合等节能减排新技术。这些都进一步降低了工程造价,节省了运营费用。

3 结语

成都地铁1 号线一期工程的规划、建设过程,围绕降低工程造价、节省运营费用,不断探索和实践节能、降造技术,形成了有效降低成都地铁工程造价的综合技术措施,为促进成都市城市轨道交通的持续建设提供了技术支持,并为国内其他城市的轨道交通工程建设提供了借鉴。诚然,成都地铁1 号线一期工程还处于试运营阶段,相关技术措施还有待进一步验证和总结,本文所述内容也尚不全面或存有疏漏,还恳请给予指正。

参考文献

[1]中铁二院工程集团有限责任公司. 成都地铁 1 号线一期工程初步设计总说明书[R]. 成都,2006.

[2]中铁二院工程集团有限责任公司. 成都地铁 1 号线一期工程关于南部浅埋区间隧道自然通风专题报告[R]. 成都,2005.

[3]北京城建设计研究总院. 成都地铁 1 号线一期工程新益州站初步设计[R]. 成都,2006.

[4]成都地铁公司,西南交通大学,中铁二院工程集团有限责任公司. 玻璃纤维筋( GFRP 筋) 在盾构端头井围护桩中的应用研究[R]. 成都,2007.

[5]建标 104—2008 城市轨道交通工程项目建设标准[S].北京: 中国计划出版社,2008.