深圳地铁维护车组检测车空调风道设计

摘 要: 文章介绍了深圳地铁工程维护车组检测车空调风道的一个设计案例,分析了检测车单空调多独立送风区域的特点,以及影响均匀送风的各种因素,采用 fluent 软件对整车空调系统进行了仿真计算,完成了送风风道末端渐扩的空调风道设计,解决了末端送风距离远、回风存在压力梯度的问题。 同时,对该系统进行了地面模拟试验,并进行了风量分配试验和均匀性调试,满足了检测车空调系统的设计要求。

关键词: 检测车; 单空调多独立送风区域; 空调风道设计; 试验

1 概述

深圳地铁2 号线综合检测车组由电动轨道车和综合检测车组成,两车空调系统相互独立,其中电动轨道车采用顶置单元式空调机组, 与韶山型机车空调系统类似,而综合检测车由于其功能特性,整车被分成功能不同的4 个区域,如图 1 所示。

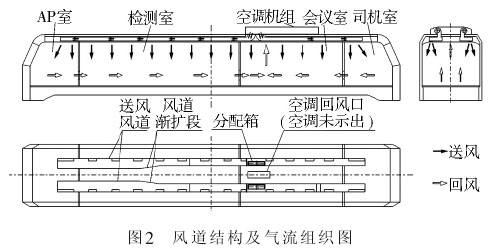

从图1 中可以看出 , 综合检测车被隔墙分为 AP室、检测室、会议室、司机室等4 个区域,各区域相互独立,通过隔墙上的栅格连通;基于车顶观察窗等设备布置的需要, 空调机组不能居中布置, 而布置于会议室顶,同时由于废排、观察窗、回风道等布置的需要,风道可用布置区域如图中所标空间所示。 从图 1 中车体空调区域及空调系统预留布置空间可以看出, 综合检测车空调系统与既有机车及地铁车辆空调系统都不相同,采用既有空调系统方案难以满足该车空气调节的要求。本文主要分析了整车均匀送风的影响因素,在此基础上提出了送风系统方案,确定了送风风道结构并采用fluent 对送风口进行了模拟设计, 通过试验对该系统进行了试验及改进。

2 空调送风均匀性影响因素分析

地铁维护工程检测车做为新型车辆, 由于其功能的特殊性,送风系统具有以下特点。

2.1 两端送风距离不同远端风道末端送风困难

车顶设备布置多、需采用单台空调,且不能居中布置,导致送风距离较大,并且两侧送风距离不同,远端送风距离接近9 m,近端送风距离 5 m,总送风阻力增加。远端送风距离长导致末端送风困难,需考虑末端增压风机或设计新型的风道结构,以保证末端风量;两端送风距离不同导致两侧风道内静压分布不同, 而静压是送风口设计的主要参数,因此根据两端风道内静压分布合理设计送风口是保证均匀送风的前提。

2.2 各送风区域间存在压力梯度

该车空调系统送风区域多,包括 AP 室、检测室、会议室及司机室等4 个区域,且各自成独立空间,而通过隔墙上的栅格回风。 各自独立的空间导致各送风区域内存在明显的压力梯度, 送风末端司机室及 AP 室内的压力较大,而空调回风口所在的会议室内压力最小。压力梯度的存在导致各送风口出口压力不一, 而各送风口处风道内静压与出口压力之差是影响送风口风量的决定因素,因此需充分考虑压力梯度的影响,合理设计风道的截面结构及送风口尺寸。

2.3 风道布置空间狭小

风道布置空间位于车顶夹层内, 从图 1 中可以看出,由于预留废排、回风口及观察窗等的布置空间,因此夹层不能全部用于风道布置,且由于空间的限制,夹层内难以同时布置送风风道及回风风道, 因此只能通过各送风区域间压力梯度的作用,经过隔墙栅格回风至空调底部回风口,从而取消回风风道。由于栅格的存在及压力梯度的影响,导致回风阻力增加,对送风及回风都产生不利影响,因此需合理地设计回风栅格。

3 检测车空调系统方案设计

针对上述空调送风均匀性的影响因素,本文采取的解决方案如下。

3.1 设计适应检测车特点的空调气流组织方案

由于风道布置区域空间限制,难以布置回风风道,因此,通过隔墙上的栅格形成回风通道,依靠各送风区域间的压力梯度进行回风,由此形成的气流组织如图 2 所示。从图2 中可以看出, 空调送风风道由两个相互独立的风道组成, 每个独立风道由远端送风风道及近端送风风道组成。 空调送风经过空气分配箱后进入远、近送风风道;风道内空调送风在风道内、外静压的作用下,经各送风口送入各送风区域;送风在各送风区域之间的压力梯度作用下,克服隔墙栅格的阻力,回到会议室顶部的空调回风口处,进入空调机组,完成一次循环。

3.2 设计易于风量分配比调节的空气分配箱

由于远、近端送风区域空间大小不同,远、近端送风区域风量也不同,风量比为 1.5∶1;同时由于远、近端送风阻力不同,对风量的分配产生较大影响,因此需设计适应风道结构,易于调节风量分配比的空气分配箱,其结构如图3 所示。整个空调分配箱由箱体外壳、粗气流调节器、 细气流调节器及设置与气流调节器上的手柄组成,通过调节粗、细气流调节器可以方便调节两端风量,以满足设计要求。

3.3 设计末端渐扩的风道结构

由于压力梯度的影响,风道末端送风口的出口压力较始端要大,如采用以往保持风道内静压始终相同的风道结构,将导致始端风量过大,末端风量较小。为克服该压力梯度对末端送风的影响,设计如图2 所示的末端渐扩的风道结构。从图2 中可以看出,往送风末端,风道截面尺寸变大,风道内风速降低,动压变小、静压变大,从而在风道内形成始端静压较小,往末端静压变大的压力梯度,与各送风区域内的压力梯度相对应,保证整个风道各送风口处,风道内外压差保持相同,达到均匀送风的效果。

本文根据上述风道结构及各送风区域的风量要求,设置送风口的布置及其尺寸,通过 fluent 模拟风道送风的均匀性, 根据其结果调整各送风口的尺寸至满足均匀性要求为止,其最终模拟结果如图 4 所示。从图中可以看出, 各送风口风速比较均匀, 都在 2 m/s 左右。

4 空调系统地面模拟试验及风道改进

4.1 送风量均匀性试验及风道改进

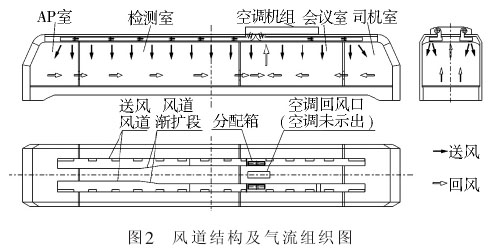

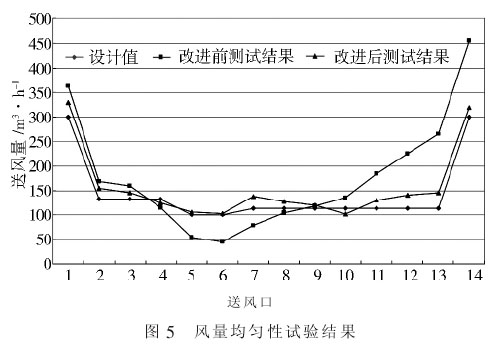

对空调系统进行了单风道送风量均匀性地面模拟试验,试验中先通过空气分配箱调节远、近端送风量之比为1.5∶1,然后测量各风口送风量。 其测试结果如图 5 所示,其中风口编号为:从 AP 室开始至司机室,依次为 1、2、…、14,从图中可以看出,初始试验结果中,送风末端风口1、2、3、10、11、12、13、14 风量较设计值偏大,而始端风口5、6、7、8 风量较设计值明显偏小。 这是由于采用了末端渐扩的风道结构,始端风道内送风风速大,动压大而静压不够;相反,风道末端渐扩量过大,导致末端风道内风速小,静压过大,以致始端送风量不足,末端风量过大。 因此,需提高始端风道内送风静压,以满足均匀送风要求。 本文中通过采用在风口 4、5、7、8、9 位置加挡风板来增加送风始端的送风静压, 以增加送风始端的送风量,降低末端的送风量,从而提高送风的均匀性,其结果如图5 所示。 从图中可以看出,实际送风量与设计要求相差较小,满足均匀送风的要求。

4.2 压力梯度测试

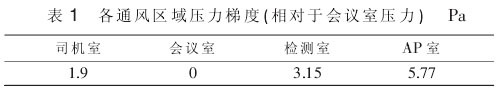

由于各送风区域相互独立,仅由隔墙上送风栅格连通,因此各区域间存在一定的压力梯度。本文进行了整车空调系统地面模拟试验,以空调回风口所在会议室压力为参考零值,测试了整车压力梯度情况,为类似空调系统设计提供参考,其结果如表1 所示。从表中可以看出各送风区域内存在明显的压力梯度,AP室及检测室压力最大,司机室次之,因此,如果不充分考虑到该压力梯度的存在,合理布置相应位置风道内静压,将导致AP 室及检测室送风压差不够,导致其送风困难、风量不够,反之会议室及司机室送风量则会过大。

5 结束语

本文分析了检测车单空调多独立送风区域空调系统的特点,充分考虑了压力梯度对均匀送风的影响,采用送风风道末端渐扩的送风结构, 解决了末端送风距离远、回风存在压力梯度的问题;采用 fluent 模拟设计了均匀送风口的尺寸,并对该系统进行了试验及改进,试验结果表明各送风口送风量满足设计要求, 各送风口风速较为均匀; 同时通过试验测定了各送风区域间的压力梯度大小,表明各区域间存在明显的压力梯度,因此在类似空调系统的设计中需充分考虑该梯度对均匀送风的不利影响。 本文的空调系统方案及试验结果为类似轨道车辆的空调系统设计提供了一个设计案例,供相关设计人员参考。

参考文献:

[1] 薛殿华. 空气调节[M]. 北京:清华大学出版社,1991.

[2] 周生存 ,车城剑. 国产地铁 A 型车空调系统风道的设计分析[J]. 城市轨道交通研究,2008(9):36-39.

[3] 陆亚俊,马最良,邹平华. 暖通空调[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2002.

[4] 电子工业部第十设计研究院. 空调设计手册[M]. 北京 :中国建筑工业出版社,1995.

[5] GBJ 19—1987,采暖通风与空气调节设计规范[S].

[6] 易 柯. 地铁车辆空调系统气流组织数值计算与分析[J]. 城市轨道交通研究,2009(11).