CRD 法施工对邻近既有结构的影响分析

摘 要:随着城市地铁的持续建设,近接既有地下建筑进行施工的工程大量涌现。由于受地质条件和施工工艺的限制,隧道施工难免会对邻近建(构)筑物产生扰动,由此引发一系列的环境病害。该文针对过北京站至北京西站地下直径线的地铁近距离穿越某建筑结构,建立了三维有限元计算模型,研究了由于隧道施工而引起的地层扰动变形的规律性,并对已建隧道产生的施工影响进行了分析,且给出了相关的结论。

关键词:CRD 法施工;隧道;施工影响;有限元计算模型

1 工程概况

1.1 工程概述

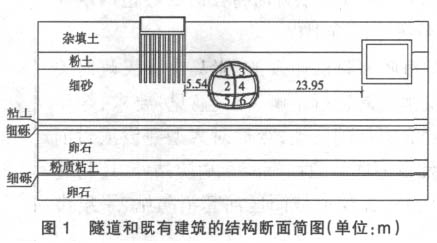

北京铁路枢纽北京站至北京西站地下直径线工程 ZJX1 标段,工程范围:崇外大街 - 宣武门相关隧道(明挖段、浅埋暗挖段及盾构暗挖段)及轨道工程,里程为 DK0+620~DK4+756,全长 4 136 m。线路呈东西走向,从崇文门西大街、前门大街到达宣武门大街。沿线经过崇文门饭店、前门箭楼、前门商业大厦、越秀大饭店国华商场及众多居民住宅楼,地下敷设着通讯、电力、煤气、给排水、热力管道等多条管线,周边环境极其复杂。其中隧道施工穿越 DK1+300 崇西大街 8 号楼距离较近(见图1),拟建隧道宽约 11.5 m,高约 10.3 m,埋深8.43m。左侧是 12 层住宅,基础是筏板基础,厚度按经验估计为 400 mm,宽 10.3 m,埋深 2.6 m。Φ400 钻孔灌注桩基础,桩长 10~11 m,桩间距为1.1m。右侧是已建成的地铁隧道,断面是 11.6 m×9.5 m,结构厚度均取为 1 m,埋深是 3.8 m。隧道施工对其的影响较大,本文以此为例进行研究。

1.2 隧道施工方法

采用 CRD 法施工,在桩基础的位置从洞内打设钢管并注浆加固,钢管为 Ф108,t=5 mm,间距为 1 m,纵向呈梅花形布置,注浆液采用水泥———水玻璃浆液。

1.3 工程地质参数

土层参数(勘查报告所提供数据),见表 1 所列。

弹性模量按公式(1)计算得出:

(1)

其中,Es是压缩模量,v是泊松比。

考虑开挖区域土体的卸载模量,对粘性土将弹性模量乘 2,对砂土将弹性模量乘 3,再按应力水平进行修正。

2 有限元数值模拟

2.1 计算参数的确定

在计算中采用如下简化模型:

采用二维平面应变假设,土层是均质土,不考虑各向异性;建筑物的自重全部简化为面荷载150 kN/m2;超前支护、打锚杆等加固措施通过提高相应土体参数 E、c 等值来体现;对于土体,假设为理想的弹塑性体,采用摩尔—库仑模型,衬砌、桩、房屋及已建隧道均采用弹性模型,特别考虑开挖的卸载情况,土体采用卸载模量;考虑隧道开挖的空间效应,将衬砌刚度折减 20%;根据隧道开挖的影响范围,模型底部边界约束全部自由度,其余边界约束水平位移;粉土层加固区土体参数:密度2 000 kg/m3,弹性模量 42 MPa, 泊松比 0.3,内摩擦角30°剪,胀角 0°,粘聚力 200 kPa;细砂层加固区土体参数:密度 2 300 kg/m3;弹性模量 500 MPa,泊松比0.3,内摩擦角 40°, 剪胀角 10°, 粘聚力 50 MPa;桩和已建成隧道的材料参数:弹性模量 2.1×104MPa,泊松比 0.2,密度 2 500 kg/m3;衬砌的参数:初衬为C25 喷射混凝土,计算时采用 250 mm 厚(建模时采用 250 mm 厚,实际设计尺寸是 350 mm,当作安全储备),考虑到初衬不能立即达到最终刚度,计算时折减为原来的 70%,弹性模量:1.96×104MPa,泊松比 0.2,密度为 2 500 kg/m3;二衬为 C35 喷射混凝土,计算时采用 500 mm 厚(建模时采用 500 mm 厚,实际设计尺寸是 550 mm,当作安全储备),考虑到二衬不能立即达到最终刚度,计算时折减为原来的70%,弹性模量:2.2×104MPa,泊松比 0.2,密度为 2 500 kg/m3;房屋自重:房屋共 13 层(包括地下室),每层按 115.384 6 kN/m2算,总计 1 500 kN/m2。地下室结构在模拟时当实体来处理。

2.2 开挖模拟

(1)土体、桩基、结构的自重与所加初始应力场平衡(见图 2)。

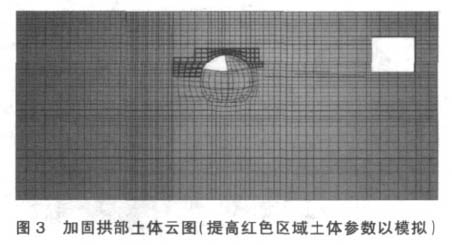

(2)加固拱部土体,开挖土体 1(见图 3)。

(3)设置初衬和锁脚锚杆。

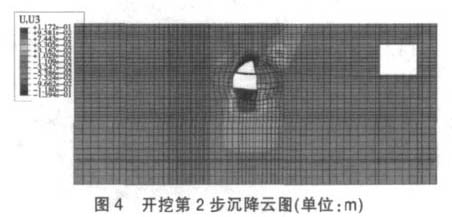

(4)开挖土体 2(见图 4)。

(5)设置初衬和锁脚锚杆。

(6)开挖土体 3(见图 5)。

(7)设置初衬和锁脚锚杆。

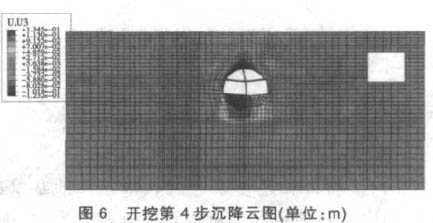

(8)开挖土体 4(见图 6)。

(9)设置初衬和锁脚锚杆。

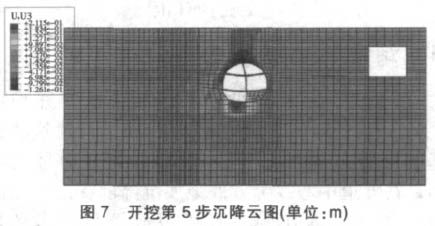

(10)开挖土体 5(见图 7)。

(11)设置初衬和锁脚锚杆。

(12)开挖土体 6(见图 8).

(13)设置初衬和锁脚锚杆。

(14)拆除内部支撑,设置二衬。

3 计算结果与分析

(1)最终沉降槽(见图 9)。

地面最大沉降 69.4 mm;住宅地下室底部沉降:离隧道近点 25.1 mm ;离隧道远点 8.6 mm ;差异沉降 16.5 mm。建筑宽 10.3 m,经计算,满足相关规范中关于基础差异沉降限值的要求。右侧的已建隧道基本没有沉降差。施工中是安全的。

(2)桩内力:

桩身的最大竖向应力(出现在边桩中)为:

-1.86 MPa<fc=9.6 MPa

最大剪应力(出现在边桩中)为:

0.27 MPa<0.7fc=0.7×1.1=0.77(MPa)

满足承载力要求。

该项计算是在未考虑对建筑物地基基础采取加固措施的情况下所得到的基础变形值。若采取相关措施(钻孔灌注桩等)对建筑物的地基进行支护处理后,所得到的计算值(地基基础沉降及不均匀沉降)应小于上述计算值。

4 结论

(1)本文采 用两阶段分析方法,并采用Winkler 地基模型,研究了 CRD 施工对建筑物桩基的影响。CRD 施工引起的自由场土体竖向位移,在隧道中心线上方的地层沉降随深度增加而增大,在接近隧道顶端的位置达到最大。引起的自由场土体水平位移,距隧道中心线一定距离处土体水平位移在隧道上方随深度增大而增加,但改变不大,在隧道水平面处附近急剧增大,达到峰值,在隧道下方,随深度增加而迅速减小为零。随着距隧道中心线距离的增大,土体水平位移在隧道上方和隧道下方逐渐减小,但变化不大,在隧道水平面处附近则迅速减小。

(2)由于 CRD 施工引起土体向下移动的作用,桩产生沉降,桩身各处的沉降几乎一致,位移曲线近似直线分布。对于隧道顶桩,由于周围土体向下移动的作用,桩顶荷载及隧道施工引起的附加应力都作用在桩底拱上。随着桩顶荷载的增大,桩的轴力与仅桩顶荷载作用下桩轴力的差距逐渐减小,CRD 施工引起的周围土体变形对桩的影响逐渐减小。

(3)对于隧道旁桩,由于周围土体向下移动的作用,桩端在隧道水平轴线以上的桩,桩顶荷载较小时即产生较大的位移。随着桩长的逐渐增加,桩的沉降逐渐减小,桩身轴力逐渐增大.地 层 损 失比的增大对桩的影响非常明显,隧道施工引起的桩的竖向位移及轴力和地层损失比几乎是线性的。

(4)由于 CRD 施工引起土体水平移动的作用,桩产生侧向变形和弯矩,桩的侧向变形和土体的侧向位移形状非常相似,最大侧向位移出现在隧道轴线水平面上面一点的位置,桩身弯矩为双曲率曲线。

(5)对于桩顶自由,桩底铰接的桩来说,弯矩的最大值出现在隧道轴线水平面上面一点的位置。对于桩顶自由,桩底约束转角的桩,弯矩的最大值出现在桩底位置。桩的 刚 度 对桩的侧向变形和弯矩有着重要的影响,随着桩直径的增大,桩在隧道水平轴线处的位移有所减少,弯矩则大幅度增加。地层损失比的增大对桩的影响非常明显,隧道施工引起的桩的侧向变形及最大弯矩和地层损失比几乎是线性的。

(6)关于 CRD 施工对建筑物桩基的影响需要研究解决的问题还很多,本文的研究工作只涉及到其中一部分,有些问题也没有很好地解决或者还没有涉及到,这些都需要在以后的工作中作进一步的研究和完善。隧道施工引起周围土体的变形,本文只做了一些初步的分析,有必要进行更深入的分析和研究。对于土体竖向位移对桩的影响分析,本文采用理想弹塑性模型,而对于土体水平位移对桩的影响分析,本文采用的是弹性模型,如何选用更精确的本构模型值得作进一步的研究。