上下重叠盾构隧道设计施工关键技术

摘 要 文章结合深圳地铁2 号线大剧院站至湖贝站上下重叠小净距盾构区间隧道工程实例, 针对重叠盾构隧道的施工关键问题,进行了受力分析,提出下洞采取钢管支撑的施工技术措施,并通过实测进行了验证,为后续项目提供了经验。

关键词 上下重叠隧道 受力分析 变形监测 钢管支撑

1工程概况及特点

1.1 工程概况

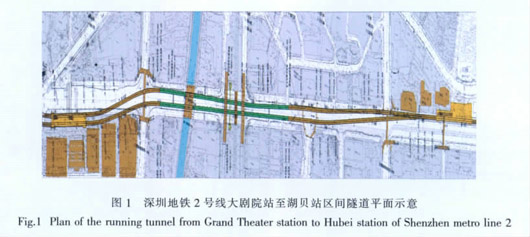

深圳地铁2 号线大剧院至湖贝站区间隧道线路从大剧院路站往东沿深南东路前行, 下穿一号线老街站至国贸站区间及众多公路立交、人行天桥,到达东门站。 深南东路现为双向八车道道路, 路面交通繁忙。

区间左、 右线隧道分别采用维尔特和海瑞克φ6 280 mm复合式土压平衡盾构机进行施工。左、右线盾构从大剧院站平行始发, 到达东门站前 120 m变为叠加隧道出洞,右线(下洞)先于左线(上洞)始发和到达。 重 叠段里程 (Z)YDK32 +996.162 ~(Z)YDK33+116.162,左、右线隧道上下净距为 2 m。 区间平面如图1 所示。

重叠段位于深南东路北侧人行道下方, 地面建筑物有振华大厦、富丽华大酒店,重叠段隧道顶部距地面埋深约9.33~9.67 m。

1.2 隧道平、纵断面设计

深圳地铁2 号线大剧院至湖贝站区间隧道区间起讫里程为(Z)YDK31+464.81~(Z)YDK33+116.162,右线长为1 651.429 m,左线长为 1 651.428 m, 合计3 302.857 m,区间均为地下线路。 线路平面上左线有5 个曲线段,右线有 4 个曲线段,最小曲线半径为450 m,最大曲线半径为 3 000 m;最小线间距约为12.24 m, 最大线间距约为 25.35m; 隧道最大纵坡26.808‰,最小纵坡 2‰;竖曲线左右线各 5 处;隧道轨面埋深约19.252~36.118 m。

1.3 地质条件分析

(1)工程地质条件分析

区间所经地段为冲洪积平原地貌,地形较平坦,地面高程2~12m,地面坡度小于 6°。 区间范围上覆地层主要为第四系全新统人工填筑土(

)、冲洪积(

)粘性土及砂层、残积粘性土层(

),下伏基岩为燕山期花岗岩(

)、震旦系花岗片麻岩(Z

1)、侏罗系中统凝灰质粉砂岩(J

2tn)。 区间范围内分布罗湖区北东向断裂之FL4 断裂与线路交于 YDK32+700(对应左线 ZDK32+730)附近 ,交角约 23°,分布于水库新村—湖贝村一带,长 7.6 km,宽 2~30 m,走向N45°~70°E,倾向 NW,倾角 45°~48°。 平面上呈舒缓波状,被北西向断裂错移。FL5 断裂分布于中行大厦—金城大厦一带,长 1.8 km,宽 5~8 m,走向 N65°E,倾向 NW,倾角 55°~65°,平面上呈直线,与线路以约27°交于区间末端 ,即东门站小里程端 (YDK33+115 附近)。 本区间隧道穿越地层大部分为全风化花岗岩、土状强风化花岗岩、半岩半土状及角砾状强风化花岗岩;区间中部穿越中、微风化花岗岩层,隧道埋深较大。

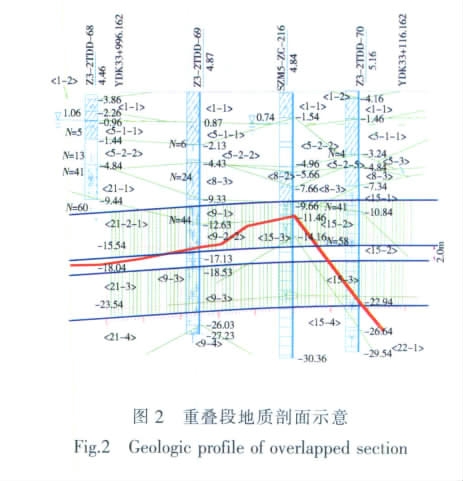

重叠隧道左 线主要处于<9 -1 > 全风化花岗岩、<21-2-1>和<21-2-2>强风化花岗岩片麻岩、<15-1>全风化凝灰质粉砂岩、<15-2>强风化凝灰质粉砂岩地层中,局部地段隧道地质为上软下硬,洞身上部为<15-2>强风化凝灰质粉砂岩,下部为<15-3>中风化凝灰质粉砂岩。

重叠隧道右线1020~1078 环为全断面<21-3>中风化花岗岩片麻岩和<21 -4 > 微风化花岗岩片麻,局部地段为上软下硬,洞身上部为<15-2>,下部为<15-3>中风化凝灰质粉砂岩,部分地段为全断面<15-2>强风化凝灰质粉砂岩。

两线区间隧道之间夹土体为强风化和中风化花岗岩、花岗片麻岩以及凝灰岩(图2)。 盾构施工时需控制好掘进工艺和参数,尽量减少对地层的扰动。

(2)水文地质

区间范围内地下水主要表现为第四系孔隙水、基岩裂隙水。 第四系孔隙水主要赋存于砾(砂)质粘土层中。 地下水埋深 1.6~4.5 m,以孔隙潜水为主,局部地段微承压。基岩裂隙水较发育,但广泛分布在花岗岩、花岗片麻岩、凝灰质砂岩的中—强风化带、构造节理裂隙密集带及断层破碎带中。 富水性与基岩裂隙发育程度、 贯通度, 以及地表水源的联通性有关;基岩裂隙水主要由大气降水、孔隙潜水补给。 因地层分布的不均一性、 岩土层富水性及透水性的差异性导致基岩裂隙水局部具微承压性。

由于上下重叠隧道的净距离仅为2 m, 且两隧道夹土层有强风化花岗岩,渗透性较大,且扰动后承载力迅速降低,因此需控制好掘进参数,同时加强同步注浆和二次注浆,尽量减少对地层的扰动。

2工程难点分析

大剧院站—湖贝站区间隧道在靠近湖贝站段上下重叠,重叠段长度 120 m,净距离仅为 2 m,左右线隧道均需穿越上软下硬的地层, 且二者之间夹土体既有中风化的岩层, 又有遇水软化崩解的强风化层,施工难度大,工程风险高,施工中容易造成地面沉降超限、地面交通中断等不良社会影响。其主要施工难点及风险分析如下:

(1)右线隧道掘进时需严格控制土舱压力,尽量减少对上部地层的扰动,为左线隧道的掘进提供强有力的条件保证。下部隧道掘进时同样需控制好掘进速度、土舱压力、出土量等掘进参数,以减少对已掘进完成隧道的影响。

(2)由于两线隧道之间存在遇水软化的强风化花岗岩,右线隧道掘进时容易对该地层扰动,改变土体原有的结构,给左线隧道施工带来不利因素。

(3)由于两线隧道距离很近,左线隧道掘进时会对下部右线隧道产生附加应力,引起隧道大的变形。

(4)由于工期紧张,下部隧道支架的拆除速度需与上部隧道的拼装速度相匹配, 否则容易引起下部隧道的变形。

3设计施工关键技术

3.1 下部右线隧道管片配筋加强

由于两线隧道距离仅为2 m, 上部隧道掘进时会对下部隧道产生附加应力, 而且长期运营中上部隧道的振动会对下部隧道产生不利影响, 为保证下部隧道的强度,要适当加大下部隧道管片的配筋。经计算分析,下部隧道管片钢筋直径加大 1 级,局部钢筋直径加大2 级 , 管片的含钢量较一般地段增加24%。

3.2 满堂红钢管支架加固技术

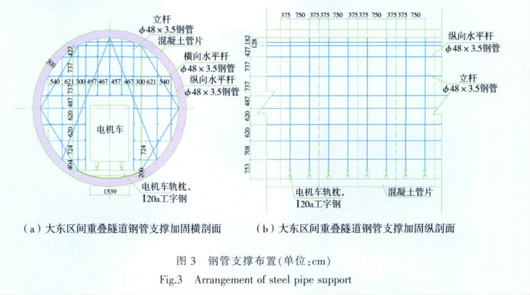

(1)扣件式满堂红钢管支架布置

由于重叠隧道净距只有2 m,设计对右线(下洞)叠线段管片采取了加大配筋的措施,在此基础上,为了确保左线(上洞)盾构掘进施工时右线成型隧道的安全,拟采取扣件式钢管搭设满堂支架对下洞进行支撑加固,待盾构机通过后再拆除。 根据隧道的地质条件以及目前施工进度情况,同时考虑电瓶车能通过钢架运输材料的条件,按照支撑稳固、安装拆除方便快捷且经济合理的原则进行钢管支架设计。

钢管支撑布置详见图3。

(2)受力分析

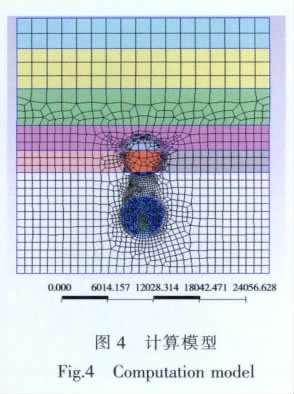

利用有限元分析软件midas GTS 模块, 针对钢架加固对左线盾构隧道进行二维施工阶段分析模拟左线施工对右线产生的影响。 本计算假设盾构同步注浆是及时和饱满的、无盾构施工扰动,以及刀盘推力对地层参数的影响。

土体模型采用摩尔库伦理想弹塑性本构模型,盾构管片和加固钢结构支架均采用线弹性模型,计算模型如图4 所示。

为较好地模拟左线隧道施工对右线隧道影响,将左线隧道按实际施工工况进行模拟。盾构设备自重及竖向施工荷载约370t(3 700 kN),作用长度 10.7 m, 计算荷载为均匀作用在管片宽度上均布荷载, 地面超载按20 kPa 考虑。 通过施工工况的模拟分析,可以得到左线盾构施工对右线已施工完毕隧道的影响情况。

① 模拟盾构工况各步骤及各工况位移情况

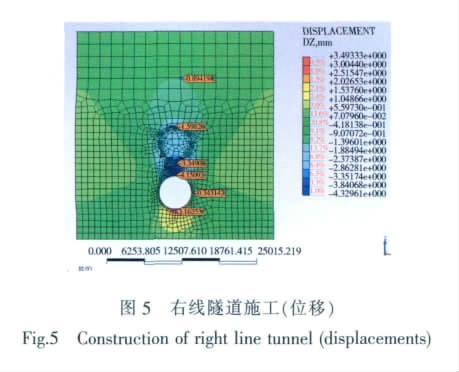

步骤一:右线隧道施工,如图 5 所示。

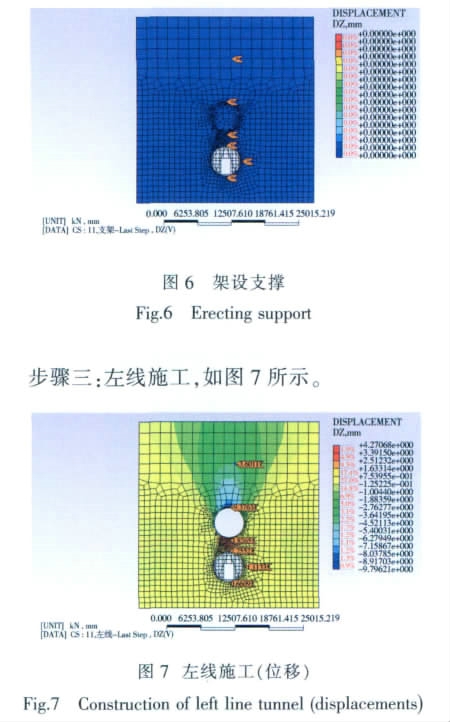

步骤二:右线隧道架设支撑,为了更好地表达上线(左线)隧道施工时对已完成下线(右线)隧道的影响,在此工况对位移进行清零(图 6)。

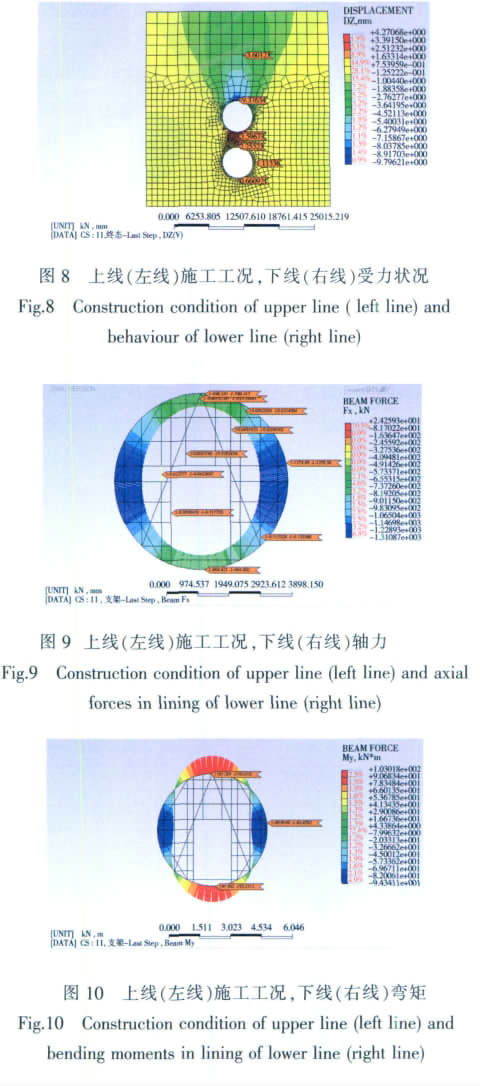

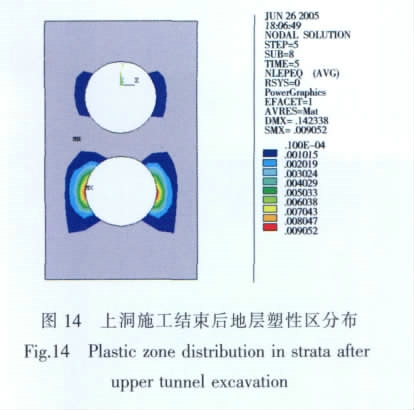

步骤四: 左右线施工完毕终态状况, 如图 8~图14 所示。

② 分析结果

在左线施工过程中, 通过增加内支撑结构传递荷载,右线隧道变形较小,受力在允许范围之内。

在上部左线隧道施工完毕后,盾构机自重及施工荷载卸载后,下部右线隧道处于稳定状态。

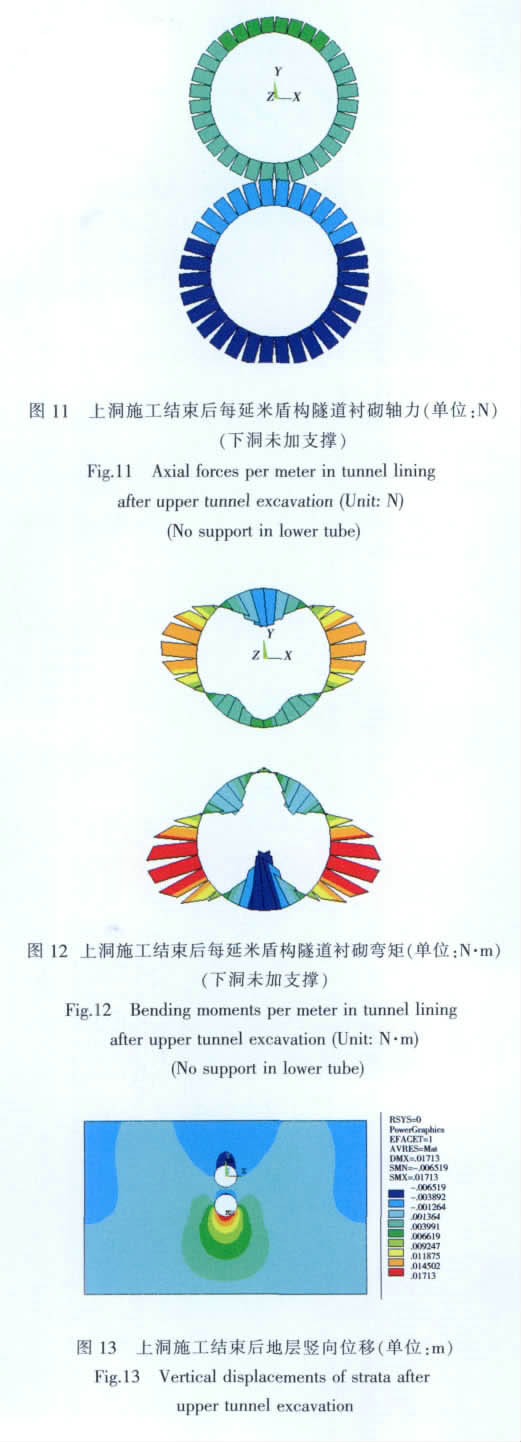

另外,对施工过程中下部架设钢支撑和不架设钢支撑对盾构内力影响也进行了分析比较, 通过分析得出:

a 未架设钢支撑时,盾构隧道底部管片的轴力最大,为盾构隧道上部管片轴力的2 倍;架设钢支撑后,最大轴力在盾构隧道的中部,最小轴力发生在盾构隧道的顶部,两者差不到 1.5 倍。

b 未架设钢支撑时, 盾构隧道两侧的弯矩最大,其次为仰拱范围;拱顶的弯矩最小,且弯矩值相差较大;架设钢支撑后,弯矩最大值发生在拱顶,且弯矩值相差不大。

通过以上分析可以看出,架设钢支撑后,下部盾构隧道的受力更趋均匀。

c 盾构隧道施工过程中,在隧道横断面内地应力场变化较大的区域主要集中在离隧道结构距离为5 m 的范围内; 地层竖向位移主要集中在两隧道拱顶以上和仰拱以下的竖直区域, 地表主要沉降区域为离隧道中心线对应地表点左右8 m 范围的区域内; 隧道横断面内离隧道结构距离为 3 m 的范围内地层塑性区明显且主要集中在盾构隧道两侧拱腰(水平位置)附近的区域。 下部隧道拱顶沉降约 6.5 mm。

(3)钢管支架加固施工顺序

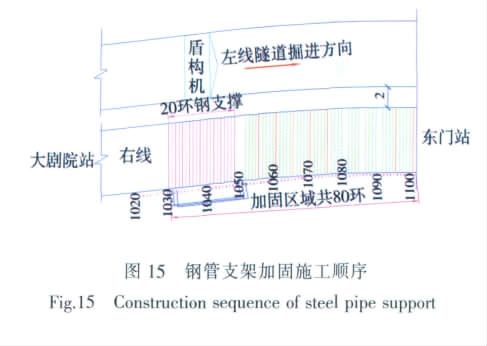

左线(上洞)盾构机到达重叠隧道前,先安装好右线(下洞)重叠段前 20 环钢管支架,当左线盾构机掘进至位于右线已安装好20 环钢管支架上方中心位置,即盾构机刀盘到达第 14 环时,左线盾构机每向前掘进一环,钢管支架同步向前延伸一环(可将最后一环钢管支撑拆除安装到最前面一环, 重复利用钢管),始终使左线(上洞)盾构机掘进始终处于下洞20 环钢管支撑加固区域的中心位置,以保护下洞的安全(图15)。

3.3 其他技术措施

(1)由于叠线段左右线施工相隔时间较短(前后约30 天),右线盾构施工时,管片壁后同步注浆饱满,在浆液中掺入水玻璃加快凝结时间,并适当加大水泥掺入比例,提高浆液结石强度,及时进行二次补偿注浆,使隧道管片与岩壁的间隙充分填充密实,提高围岩的承载力以及使管片均匀受载。

(2)由于左右线净距较小(2 m),且两隧道夹土层有强风化花岗岩,渗透性较大,且扰动后承载力迅速降低,因此在左线盾构掘进施工时,采取微扰动掘进模式,控制掘进参数连续、匀速通过叠线段,加强同步注浆和二次注浆。

4重叠段右线管片变形监测

(1)监测目的及内容

成型管片的纵向垂直位移监测、水平偏移监测、管片净空收敛。

(2)监测布点

水平收敛位移测点布置断面和拱顶下沉测试断面相同,每个断面布置 2 对测点(图 16)。

(3)量测方法

成型管片的纵向垂直位移监测采用水准测量的方法测量隧道底正下方固定位置的高程变化量,监测精度与地表监测相同。

(4)测量频率

① 开挖面距测量目标前后<2B 时,1 次/d;

② 开挖面距测量目标前后<5B 时,1 次/2 d;

③ 开挖面距测量目标前后>5B 时,1 次/1 周。

(5)监测结果

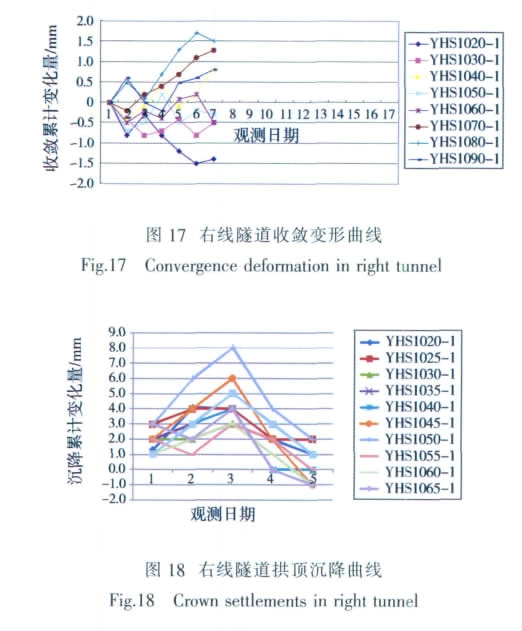

由图17、图 18 可以看出:

① 在上部(左线)区间隧道掘进时,下部(右线)隧道的沉降控制较好。

② 盾尾离开监测点后,当盾构在下部隧道上方掘进时,下部隧道呈向下变形的趋势,此时会有一定的回弹变形。

③ 最大沉降量约为 8.0 mm, 与计算分析拱顶沉降量6.5 mm 相比,两者数据接近。

5结 语

在深圳地铁2 号线大湖区间隧道项目中采用了很多新的设计及施工方法,总结了大量设计施工经验。

(1)由于下部隧道因要承受上部隧道掘进时产生的附加力,管片的配筋应加强。

(2)下部盾构施工时,管片壁后应同步注浆饱满,在浆液中掺入水玻璃,加快凝结时间;并适当加大水泥掺入比例,提高浆液结石强度;及时进行二次补偿注浆,使隧道管片与岩壁的间隙充分填充密实,提高围岩的承载力,使管片均匀受载。

(3)由于左右线净距较小(2 m),且两隧道夹土层有强风化花岗岩,渗透性较大,且扰动后承载力迅速降低, 因此在左线盾构掘进施工时采取微扰动掘进模式,控制掘进参数连续、匀速通过叠线段。

(4)右线(下洞)隧道钢架支撑拆除 、安装速度需与左线(上洞)盾构掘进速度同步,以保证盾构位于钢架支撑区域的正上方,有效保护下洞的安全。

(5)需加强对右线(下部)管片姿态监测,根据监测结果及时调整上洞盾构掘进参数或增加下洞钢架支撑数量。

(6)根据隧道所处区域的地质条件,合理选择盾构掘进参数(刀盘转速、土舱压力、油缸推力、螺旋输送机转速),控制好同步注浆量、掘进速度以及出土量是控制既有隧道变形的关键因素。

参考文献

References

[1] 中铁二院集团工程有限责任公司. 福田站至市民中心站区间隧道施工图设计[R].成都,2009

China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd. Design of Construction Drawings of Running Tunnel from Futian Station to Civil Center Station [R]. Chengdu, 2009

[2] 广东水电二局股份有限公司. 大剧院站-湖贝站重叠隧道钢支撑加固施工方案[R].深圳,2010

Guangdong Second Hydroelectric Bureau Co., Ltd. Reinforcement Construction Scheme with Steel Timbering in Overlapped Tunnel from Grand Theater Station to Hubei Station [R]. Shenzhen, 2010.

[3] 竺维彬,鞠世健. 复合地层中的盾构施工技术[M]. 北京:中国科学技术出版社

Zhu Weibin, Ju Shijian. Shield Tunneling Technology in Mixed Face Ground Conditions [M]. Beijing: China Science and Technology Publishing House.

[4] 朱合华,崔茂玉,杨金松. 盾构衬砌管片的设计模型与荷载分布的研究[J]. 岩土工程学报, 2000, 22 (2): 190~194

Zhu Hehua, Cui Maoyu, Yang Jinsong. Design Model for Shield Lining Segments and Distribution of Load [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2000, 22 (2): 190~194

[5] 张美聪. 圆形盾构隧道衬砌管片的计算分析[J]. 现代隧道技术, 2009, 46 (5): 23~27

Zhang Meicong, Analysis of Lining Segment for Circular Shield Tunnels [J]. Modern Tunnelling Technology, 2009, 46 (5): 23~27