地铁站近接正交下穿既有地铁隧道的变形

摘 要 北京地铁五号线崇文门车站正交下穿既有地铁二号线崇文门站东端喇叭口式过渡段区间, 两者之间的净距仅为1.98m。 该地铁车站施工采用全断面注浆条件下的柱洞法。 文章以此工程背景为研究对象,采用 3D-σ 三维数值分析软件,建立地铁车站-已有地铁隧道的三维有限元模型,计算分析隧道动态施工时地层以及既有地铁隧道沉降变形发展规律,对比分析了注浆对地表和已有隧道变形的影响。 研究结果表明:(1)既有隧道底部沉降量虽然略大于地表沉降量,但两者的变化趋势基本同步,说明既有结构对地表土体具有支撑作用;(2)开挖引起的地表及既有隧道结构的沉降主要产生在中洞和侧洞支护体系的施作过程中,后期的土体开挖对环境影响非常有限;(3)注浆能显著降低地表及已有隧道的变形。

关键词 暗挖法 近接下穿施工 既有隧道 地铁隧道

1引 言

随着世界各国城市地下空间开发利用的不断深入,在新建地下结构时遇到了许多“近接施工”问题[1]。近接施工产生的主要问题是新建隧道、 地铁车站等地下建筑的施工对既有隧道等地下建筑的影响。 国内外学者对此进行了大量研究, 并提出了相应的施工对策[1~8],但由于岩土工程的复杂性 ,基于典型工程得到的典型经验并不能盲目照搬,因此在该领域仍需进行大量研究。

近年来,随着我国经济的发展,我国地铁建设也向纵深发展,大量的“近接施工”问题不断涌现。如上海明珠线在靠近南浦大桥站端头井处隧道上下重叠在一起,两条隧道的最小净间距仅为 2.0 m;广州地铁2 号线越秀公园站 3 条平行隧道间净距为 2.7m; 深圳地铁一期工程罗湖至大剧院区间重叠隧道和天虹—岗厦区间隧道与民房桩基近接距离仅为0.31 m 等。 我国学者结合实际工程,对该类工程进行了研究,并提出了一些处理措施[4~8]。

北京地铁五号线崇文门站位于崇文门路口下,采用“暗挖法”施工。 车站与既有地铁二号线崇文门站东端喇叭口式过渡段区间交叠,并从其下方穿过,两者之间的净距仅为1.98 m,极有必要先通过理论计算分析, 了解和掌握车站施工过程中地层及既有隧道的沉降变形的发展规律, 从而为隧道的施工提供一定的指导。

2工程概况

地铁五号线崇文门站位于崇文门路口下, 采用“暗挖法”施工。 车站与既有地铁二号线崇文门站东端喇叭口式过渡段区间相互交叠,并从其下方穿过。五号线崇文门车站结构为双柱三跨岛式暗挖车站,车站两端为双层结构(地下一层为站厅层,地下二层为站台层),中间为单层结构(系站台层),车站总长度208.9 m,总宽度 24.2 m,站台宽度 14 m。 车站顶板覆土:双层结构为 8~9.3 m,单层结构为 13.5 m。

车站共设置四个出入口,两条换乘通道,两座风道,其中北换乘通道增设了一条紧急疏散通道。

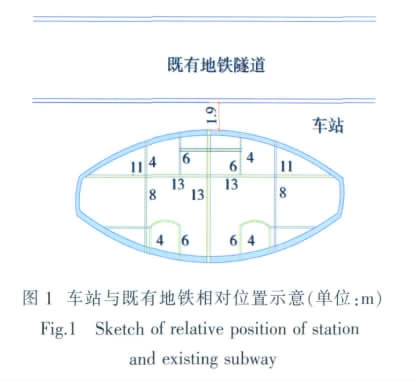

车站施工的难点主要集中在新建车站近距离(净距1.98 m)暗挖施工下穿既有地铁环线结构。 车站与既有线位置关系见图1。

3车站开挖的数值模拟

3.1 车站开挖过程

车站施工时采用全断面注浆条件下的柱洞法,施工工序为:中洞超前管幕;进行中洞全断面注浆;开挖中洞上、下层导洞;施作地梁;吊装钢管柱,并施作天梁;开挖中洞上部导洞之间两端的土体、施作初期支护和二次衬砌; 施作侧洞超前管幕并对侧洞进行全断面注浆;开挖侧洞一层及底部导洞;施作侧洞地梁挖孔柱及临时衬砌支撑管幕; 开挖侧洞剩余土体并施作侧洞二次衬砌(主要步骤如图1 数字序号所示)。 柱洞法施工引起的地面沉降量较小,安全度大,但中洞开挖时受力转换复杂。

3.2 三维有限元模型的建立

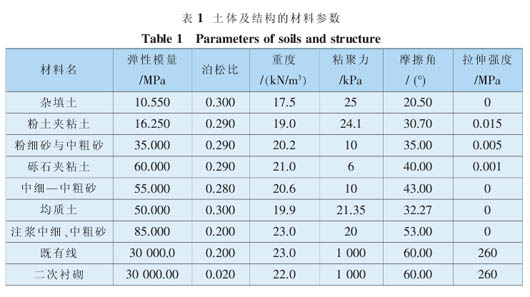

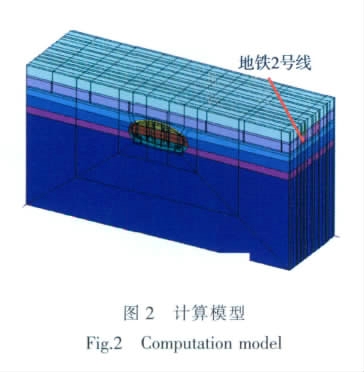

本次模拟采用3D-σ三维数值分析软件, 以实际土层情况为基础,原始应力场只考虑重力,模拟开挖严格按照施工方案及施工工序, 做到最大限度地与实际施工情况相一致。 土体分布与既有结构位置见图1。 从上到下共六层土,分别是杂填土、粉土夹粘土、粉细砂与中粗砂、砾石夹粘土、中细—中粗砂、均质土(表 1),计算有限元模型见图 2。

4数值模拟结果分析

限于篇幅, 本文仅给出地表沉降及开挖对既有隧道的沉降计算结果。对于地表沉降,所取的观测点是沿着开挖纵向中心处对应的地表位置; 对于既有隧道的变形, 取的是开挖纵向中心处对应的隧道底部点。

4.1 注浆条件下的计算分析

4.1.1 地表沉降变形计算结果

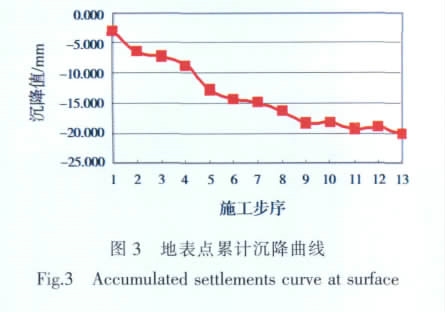

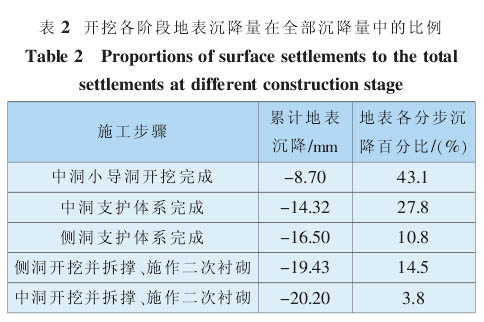

地表累计沉降曲线如图3 所示。

图3 中施工步序中的第 4、6、8、11、13 步分别对应于中洞导开挖、中洞支撑完、侧洞支撑完、侧洞开挖及二次衬砌、中洞开挖及二次衬砌(在图 1 中已标出)。 各阶段地表沉降量在总沉降量中所占的比例如表2 所示。

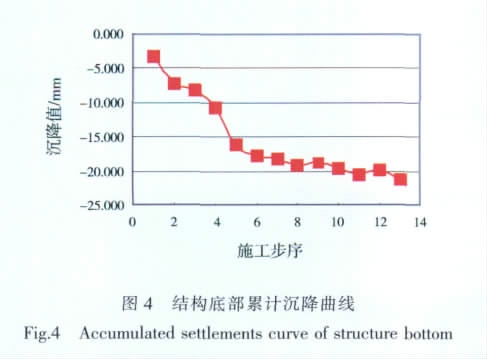

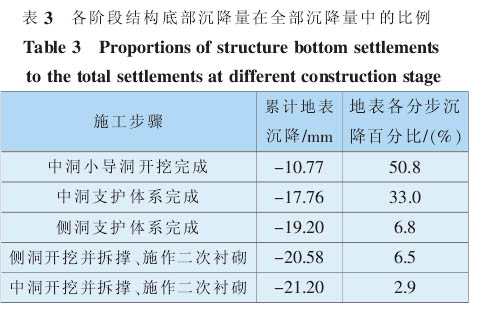

4.1.2 既有结构底部沉降变形计算结果

既有隧道结构底部累计沉降曲线如图4 所示。

模拟开挖各阶段沉降量在总沉降量中所占比例如表3 所示。

4.1.3 地表及既有结构底部沉降变形结果分析

由图3、图 4 的变化曲线及表 2、表 3 可知:

(1)沉降量较小,地表和结构底部最大绝对沉降分别只达到20.2 mm 和 21.2 mm。

(2)结构底点沉降量虽然略大于地表点沉降量,但是两者的变化趋势基本同步,其各自的变化幅度也比较接近。 说明既有结构对地表土体具有支撑作用, 但它只能弱化而不能消除施工开挖对地面的影响。

(3)沉降的主体发生在中洞支护体系的施作过程中,70.9%~83.8%的沉降产生于这一阶段;侧洞支撑体系引起的沉降仅占6.8%~10.8%;整体支护体系完成后, 施工开挖的沉降非常小, 仅为总沉降量的2.9%~3.8%。

4.2 不注浆条件下的计算分析

该工况的区别在于工作面不注浆, 工作面土体参数以及施工顺序同未注浆时。

4.2.1 不注浆条件下地表沉降变形计算结果

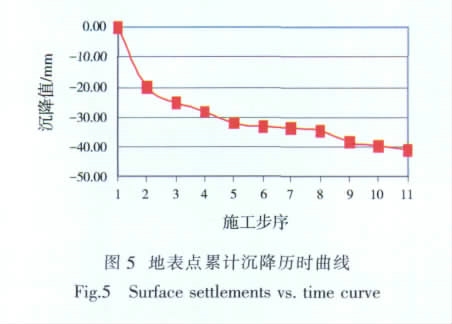

地表累计沉降曲线如图5 所示。

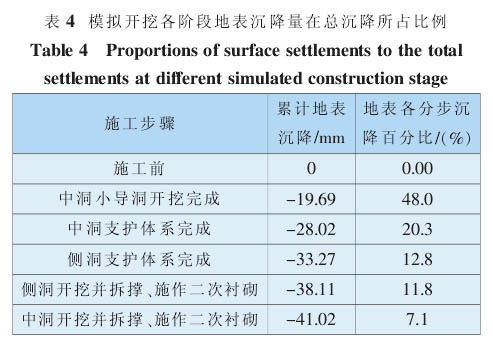

各阶段地表沉降量在总沉降量中所占的比例如表4 所示。

4.2.2 不注浆条件下结构底部沉降变形计算结果

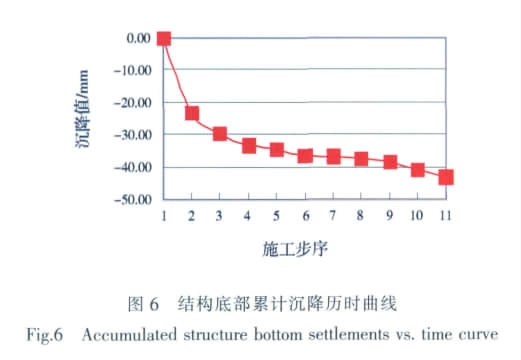

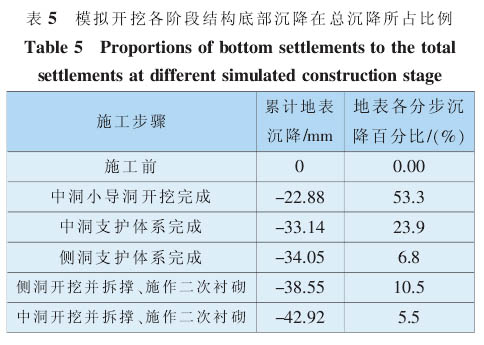

既有隧道结构底部累计沉降曲线如图6 所示。

各阶段地表沉降量在总沉降量中所占的比例如表5 所示。

4.2.3 不注浆条件下地表及既有结构底部沉降变形结果分析

由图5、图 6 和表 4、表 5 显示,中洞支护体系的施作导致的沉降在全部沉降量中占绝对优势, 分别为68.3%和 77.2%;施作侧洞支撑体系的沉降较少,为12.8%和 6.8%;待支撑体系完成后 ,中洞和侧洞的开挖、拆撑以及施作二次衬砌所占比例较小,分别为18.9%和 16.0%。

地表和结构底部的沉降曲线变化趋势基本一致,只是结构底沉降略大于地表沉降。

以上所表现出的各项特点与全断面注浆条件下基本一致,唯一的区别在于各步的绝对沉降量较大,已超过40 mm。

5结 论

本文以北京地铁五号线崇文门站近接垂直下穿既有地铁二号这一工程背景为研究对象,采用3D-σ 三维数值分析软件,建立三维有限元模型,计算分析了车站施工过程中地表以及既有地铁隧道沉降变形的发展规律,研究结果表明:

(1)沉降的主体发生在中洞支护体系的施作过程中,当整体支护体系完成后,施工开挖引起的沉降非常小。

(2)采用全断面超前注浆加固土体,可有效减小开挖过程中应力的向外扩散, 同时为支护体系提供了基础抗力的保证。

(3)采用大刚度、高强度的强支护体系,可有效控制施工开挖对土体和既有结构的影响。

参考文献

References

[1] 日本铁道综合技术研究所. 近接既有隧道施工对策指南[S].1996

Japan Railway Technical Research Institute. Construction Manual at a Construction Site Adjacent to the Existing Tunnel [S]. 1996

[2] YAMAGUCHI I,YAMAZAKI I, KIRITANI Y. Study of Ground Tunnel Interactions of Four Shield Tunnels Driven in Close Proximity, in Relation to Design and Construction of Parallel Shield Tunnels [J]. Tunnelling and Underground Space Technology,1998, 13(3): 289~304

[3] SOLIMAN E, DUDDECK H, AHRENS H. Two -and Three -dimensional Analysis of Closely Spaced Double -tube Tunnels [J].Tunneling and Underground Space Technology, 1993, 8(1): 13~18

[4] 白廷辉,尤旭东,李文勇.盾构超近距离穿越地铁运营隧道的保护技术[J].地下工程与隧道,2000,(3):2~6

Bai Tinghui, You Xudong, Li Wenyong. The Protection Technique during Passing of Shield through the Operating Metro Tunnel [J].Underground Engineering and Tunnels, 2000, (3): 2~6

[5] 张志强,何 川. 地铁盾构隧道近接桩基的施工力学行为研究[J]. 铁道学报,2003,25(1):92~95

Zhang Zhiqiang, He Chuan. Research on Mechanics Behavior of a Shield Tunnel Construction in Metro Adjacent to Existing Pile Foundation [J]. Journal of the China Railway Society, 2003, 25 (1): 92~95

[6] 林 刚, 何 川. 盾构隧道基础上修建三连拱地铁车站结构参数研究[J]. 铁道学报, 2003, 25(6): 93~98

Lin Gang, He Chuan. Study on Structural Parameters of the Three -arch Metro Station Built on the Basis of Shield Tunnels [J].Journal of China Railway Society, 2003, 25 (6): 93~98

[7] 乐贵平. 地铁车站盾构法与矿山法联合施工技术[J] .市政技术, 2003 , 21( 4): 209~214

Le Guiping. A Combinatory Construction Technique of Shield Method and Mine Method for Subway Station [J]. Municipal Engineering Technology, 2003, 21 (4): 209~214

[8] 陶龙光. 盾构过地铁站施工对地表沉降影响的数值模拟[J].中国矿业大学学报,2003,32(3): 236~240

Tao Longguang. Numerical Simulation of Ground Settlement Due to Constructing Metro -station Based on Shield Tunnelling [J].

Journal of China University of Mining & Technology, 2003, 32 (3): 236~240