南京地铁交叉区段施工方案计算分析

摘 要: 南京地铁一号线南延线车站出入线地下隧道工程,其上方为安德门站—宁丹路站区间隧道,区间正线与出入线上下交叉。本文采用 ANSYS 有限元软件对其施工过程进行数值模拟分析,主要从地表沉降和地层竖向位移、后建区间隧道施工对先建出入线隧道竖向位移和支护结构内力的影响等方面进行分析,最后给出合理的施工建议,为今后相关工程提供一些借鉴。

关键词: 区间隧道 正线 出入线 数值模拟

1 工程概况

南京地铁一号线南延线车站出入线为地下隧道,轨道高程 21 ~ 23 m,其上方为安德门站—宁丹路站区间正线隧道,轨道高程 30 ~ 32 m,拟采用矿山法施工。区间正线与出入线上下交叉,结构之间最小距离为1. 152 m,施工时,首先施作下方隧道,并对顶部周边围岩进行注浆加固,上方隧道开挖采取合理的工序,减少对下部隧道的扰动。

根据该处隧道临近的地质勘探 CR26 钻孔地质分层、各层地层勘探统计物性指标,计算所采用的地层和结构物理力学参数具体见表 1。考虑到其中微风化泥质粉砂岩仅有岩块试验指标,泥质粉砂岩岩体计算指标按其围岩分级 V 级的隧道规范值取值,结构物性指标取相应混凝土类型和强度等级的规范值。上层隧道拱部施作的超前小导管,下层隧道拱部施作的超前大管棚,计算中均按 0. 3 m 地层加固有效厚度,根据经验取相应地层 E( 弹性模量) 、C( 黏聚力) 、Ф( 摩擦角) 、γ( 重度) 、μ( 泊松比) 参数提高 25% 。

计算分析模拟的工况为: 先修建出入线( 上下台阶开挖) ,然后逐步修建区间隧道( 左右分部开挖) ,主要分析后建区间隧道对先建出入线隧道的影响。

2 计算模型

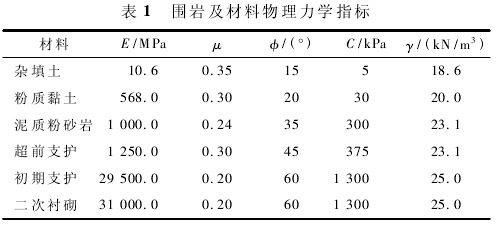

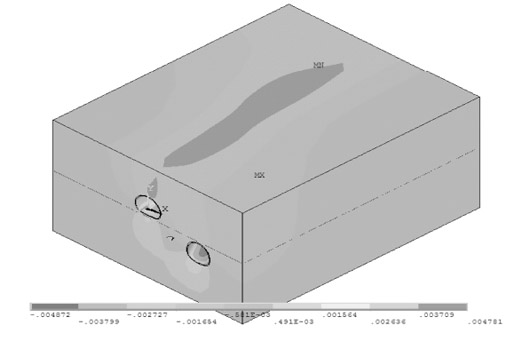

计算 采 用 ANSYS 三 维 有 限 元 模 型,隧 道 埋 深13. 9 m。侧面边界为水平位移约束,底面边界为竖向位移约束。模型上部边界为自由边界。初期支护和围岩均采用 SOLID185 实体单元。整个计算模型共有59 882个单元。模型及网格划分见图 1。

图 1 有限元分析模型

3 计算结果及分析

3. 1 地表沉降和地层竖向位移

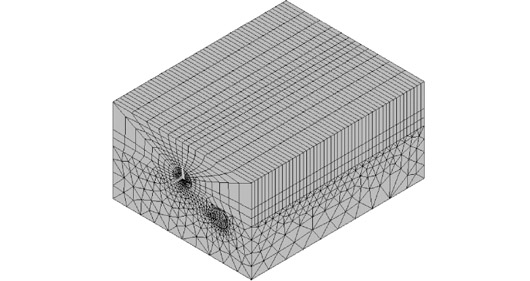

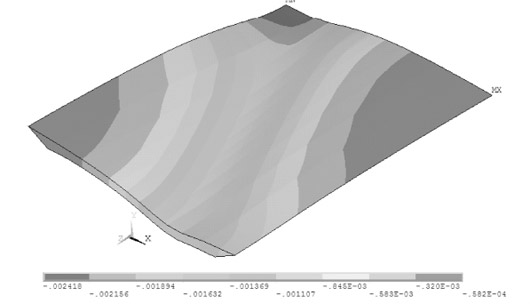

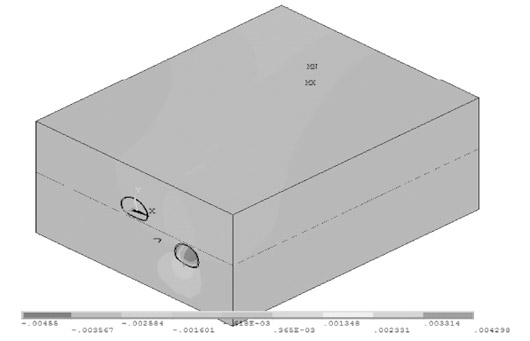

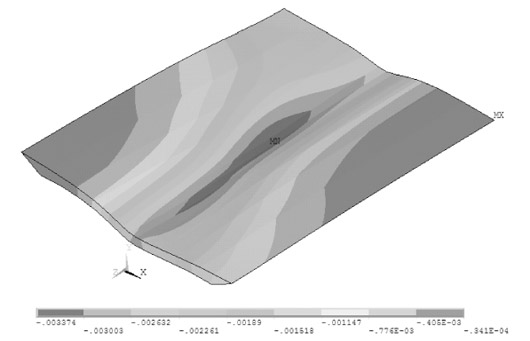

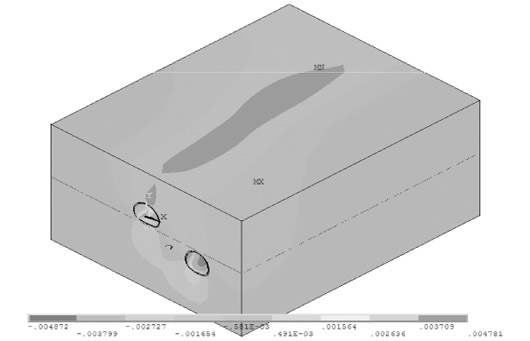

先建出入线隧道开挖支护后,地表沉降见图 2,地层的竖向位移见图 3。后建区间隧道开挖支护后的地表沉降见图 4,地层的竖向位移见图 5。

图 2 出入线隧道施工完成后的地表沉降( 单位: m)

图 3 出入线隧道施工完成后的地层竖向位移( 单位: m)

图 4 区间线隧道施工完成后的地表沉降( 单位: m)

图 5 区间线隧道施工完成后的地层竖向位移( 单位: m)

3. 4 mm,地层最大竖向位移为 4. 9 mm。

3. 2 后建区间隧道施工对先建出入线隧道的影响

后建区间隧道施工按左右分部开挖( CD 分部、未设临时中壁支护) ,从距两洞相交中线位置 50 m 前开始开挖,离开中心 50 m 后开挖结束。

1) 竖向位移影响

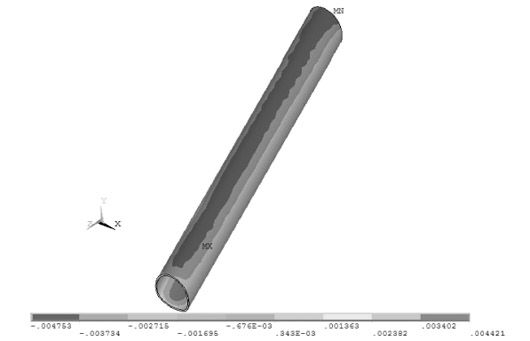

先建出入线隧道开挖支护后( 区间隧道未施工时) ,出入线隧道的竖向位移见图 6。

图 6 出入线隧道施工完成后出入线的竖向位移( 单位: m)

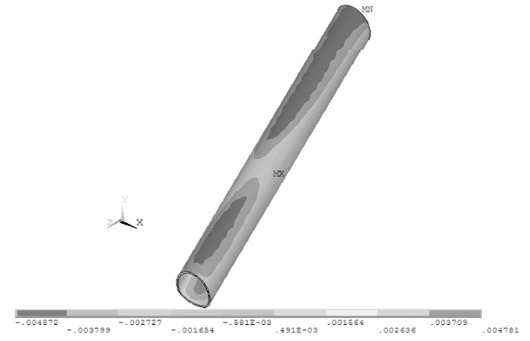

先建的出入线隧道竖向位移和地层位移,随后建的上层区间隧道施工开挖进尺关系分别见图 7 ~ 图 8。

图 7 区间隧道施工 100 m 时出入线隧道的竖向位移( 单位: m)

图 8 区间隧道施工 100 m 时地层竖向位移( 单位: m)

从图 7 ~ 图 8 可以看出: 先建的上层出入线隧道的竖向位移,随后建的上层区间隧道开挖位移增大,最大拱顶下沉从 4. 74 mm 变化到 4. 88 mm,变化不大。而地层的最大竖向位移则从 4. 75 mm 逐渐增大到4. 87 mm,变化也不大。

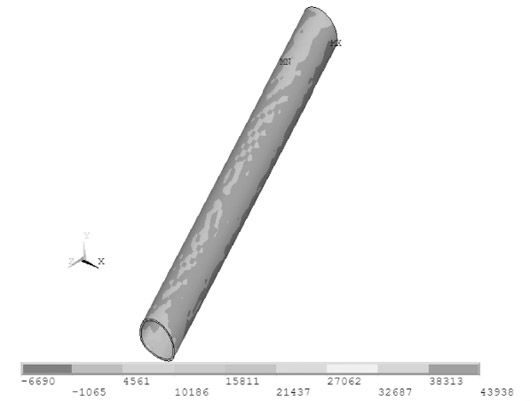

2) 对支护结构内力影响

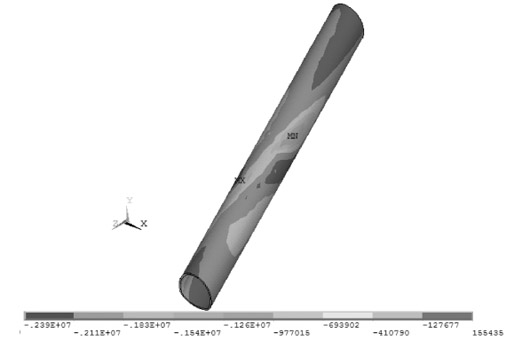

先建出入线隧道开挖支护后( 区间隧道未施工时) ,出入线隧道的支护结构的主应力见图 9 和图 10。

图 9 出入线隧道自身施工后支护结构的第一主应力( 单位: Pa)

图 10 出入线隧道自身施工后支护结构的第三主应力( 单位: Pa)

入线隧道的支护结构的最大拉应力为 43. 9 kPa,最大压应力为 111. 8 kPa。

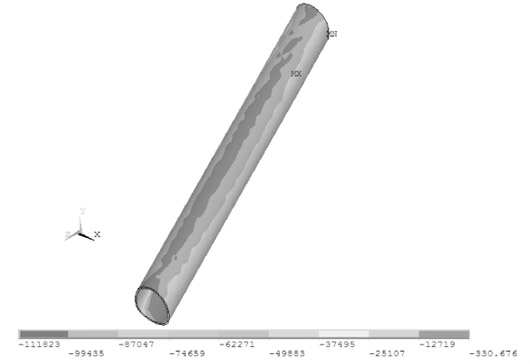

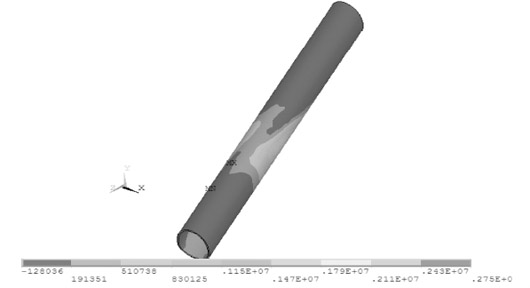

后建上层隧道施工不同距离后,出入线支护结构的主应力见图 11、图 12。

图 11 上层区间隧道施工 100 m 时,下层隧道支护结构的第一主应力( 单位: Pa)

图 12 上层区间隧道施工 100 m 时,下层隧道支护结构的第三主应力( 单位: Pa)

从图 11、图 12 可以看出: 先建出入线隧道的支护结构的主应力随后建区间隧道的开挖变化显著。当区间隧道开挖 24 m 时,出入线隧道的支护结构第一主应力最大值为 1. 53 MPa( 拉应力) ,第三主应力最大值为- 1. 48 MPa( 压应力) ; 当区间隧道开挖 48 m 时,出入线隧道的支护结构第一主应力最大值为 2. 78 MPa( 拉应力) ,第三主应力最大值为 - 2. 31 MPa( 压应力) ; 随着区间隧道远离交叉位置,出入线隧道的支护结构第一主应力有逐渐减小的趋势,最后稳定在 2. 75 MPa( 拉应力) ,而压应力继续增加,最大压应力为 - 2. 41 MPa。在交叉位置 40 m( 前后各 20 m) 范围内影响较大。区间隧道的施工使出入线隧道结构的拉、压应力均增加,但其拉、压应力均小于钢架混凝土支护结构强度。

4 结论

1) 先建的出入线隧道开挖支护后的最大地表沉降为 2. 4 mm,最大拱顶下沉位移为 4. 6 mm; 后建区间隧道开挖支护后的累计最大地表沉降为 3. 4 mm,累计地层最大竖向位移为 4. 9 mm。地表位移满足施工沉降控制标准。

2) 后建上层区间隧道对先建出入线隧道支护结构的竖向位移影响不明显。而对先建出入线隧道的支护结构主应力影响显著,最大拉应力达 2. 75 MPa,最大压应力为 - 2. 41 MPa,但其拉、压应力均小于钢架混凝土支护结构强度。

3) 考虑到支护结构承受变形、抗震能力远好于衬砌混凝土,建议交叉区段上下层隧道全部开挖支护后,再施作上下层隧道衬砌。

参 考 文 献

[1]彭从文,朱向荣,王金昌. 基于三维有限元模型的小净距隧道施工力学分析[J]. 公路交通科技,2008( 12) : 138-145.

[2]刁志刚. 横通道与大断面隧道交叉口施工方法探讨[J]. 铁道建筑,2008( 10) : 35-37.

[3]关宝树. 隧道工程设计要点集[M]. 北京: 人民交通出版社,2003.

[4]孙立福. 不良地质条件下隧道交叉口初期支护施工技术[J]. 铁道建筑,2009( 10) : 43-45.

[5]朱永全. 隧道稳定性位移判别准则[J]. 中国铁道 科学,2001,22( 6) : 80-83.

[6]王海彦,赵东田,孟文林. 温福高速铁路鼓山隧道群分叉隧道施工技术[J]. 铁道建筑,2009( 11) : 44-47.