冷水机组应用臭氧冷却水技术的性能测试

摘 要 该文主要介绍在地铁车站的大型集中式空调系统中应用臭氧技术对冷水机组冷却水系统进行处理的实际效果,通过长期的测试数据分析,讨论了冷水机组的实际性能变化情况及影响因素。针对地铁站空调运行期长、气象环境变化跨度大,所造成的冷水机组实际工况多变不定、难以直接衡量其性能变化等问题,采取以实际性能系数与该工况下理想换算性能系数之间的比值的变化,并结合冷却水垢厚变化、冷凝器出口小温差以及对数平均传热温差等换热性能因素共同比较分析臭氧水处理对改善机组效能的实际作用。

关键词 冷水机组 循环冷却水处理 臭氧 节能 性能系数 换热小温差 对数平均温差

对于大型公共建筑内的集中空调系统而言,由于其装机负荷容量大且空调全年运行期长,冷却水循环系统不但设备较多而且管路冗长,同时绝大多数公共建筑都采用开式冷却塔,由于缺乏必要的维护管理使得其循环水水质非常恶劣,管路内部滋菌、锈蚀、结垢现象普遍。更为严重的是这将造成冷水机组冷凝器内换热表面生成污垢,系统效率严重下降,导致运行成本及耗费能源都急剧增加;同时设备本身的使用寿命也会缩短。因此,仅从占建筑能耗近半的空调系统的节能增效角度而言,采取适当的技术手段对冷却水系统进行改造就显得尤为迫切和必要。

与普遍采用的传统化学加药相比,将臭氧处理技术运用于冷却水系统的技术改造,可以切实的降低能源消耗、提高水的循环利用率、实现化学污染物和生物污染物的零排放,具备节能减排和保障公共卫生安全等优势,是一种工程上值得推广应用的新型技术。

本文通过上海申通地铁分布在不同线路的部分站点的长期测试数据,来分析说明在实际臭氧应用中冷水机组的性能变化情况。

1 臭氧循环冷却水处理对冷水机组的性能影响

臭氧循环冷却水处理技术是上世纪九十年代初在欧美等发达国家逐渐成熟起来的水处理工艺[1]。水中一定浓度的溶解臭氧会发生自由基反应,生成·OH 等游离基。由于·OH 游离基及游离态臭氧分子具有较强氧化性,可以直接有效杀灭和抑制水中的微生物和生物黏泥,通过破坏生物垢[2],使垢层变得松软,粘附之上的化学垢在水流的冲击下脱离换热器表面。

臭氧具有较好脱垢能力的同时,还能有效阻垢[3]。在循环冷却水中·OH 游离基以及游离态臭氧分子氧化水中的有机物生成 CO2,溶液中碳酸浓度增加,将难溶的 CaCO3转化为可溶性的弱碱盐离子Ca2+,以实现阻垢效果[4];此外 O3与能和 Ca2+发生络合作用的物质发生氧化还原反应,使这些物质的醛基和羧基的总数增加,从而使水对钙的络合能力增加,导致水中的 Ca2+浓度进一步增加,有效地抑制了Ca2+的沉积垢化[5]。

根据传热学,恶劣的循环冷却水质导致污垢热阻值增大,使得制冷剂与冷却水间换热能力下降,为了实现相同的冷凝散热量就需要更大的传热温差,即需要更高的冷凝温度。随着冷凝温度的被迫升高,在相同制冷量下,压缩机功耗就会上升,导致能耗增加,机组能效下降。因此采用臭氧技术对冷却循环水进行阻脱垢处理,能够维持或改善冷水机组良好的运行效率。

2 测试对象及方法

2.1 臭氧循环冷却水处理设备及冷水机组

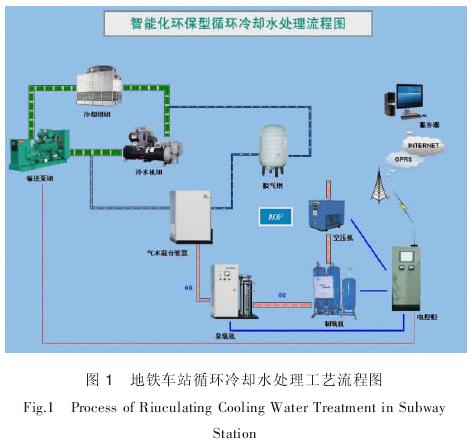

申通地铁车站采用上海轻工业研究所开发的LR-CW-Ⅰ型智能化环保型循环冷却水处理设备。本文仅选取上海地铁 1、2、4、6 号线中具有代表性的 C(1# 冷水机组)、S(1# 冷水机组)两个车站:C 车站于测试前刚刚完成空调系统的改造,更换了新的螺杆冷水机组,型号为 30HXC-165AH,制冷剂R134a,额定制冷量 580 kW;S 车站至今使用约 6 年从 未 改 造 , 同 为 螺 杆 冷 水 机 组 , 型 号 为YOWS120SO50,制冷剂 R22,额定制冷量 370 kW,C、S 两车站系统形式完全相同,冷凝器均采用双回路单回程串联管壳式结构,如图 1、图 2。

2.2 冷水机组运行参数的测试方法

由机组控制面板直接获取冷水机组运行工况的各项参数(冷冻水进出口温度、冷却水进出口温度、各回路蒸发冷凝压力、饱和吸排气温度及过热度、输入电流、负荷容量控制比例等),并通过热电偶对其温度测量的固有系统偏差进行校正,此外采用超声波流量计对未敷设保温的冷却水循环管路进行流量测量。

3 测试结果与评价

由于测试周期跨度大,室外气象参数及车站内空调负荷均处于差异或变化状态,且冷水机组开启状态、测试时间的不固定等因素。使得具有相同外部因素的运行工况点数量有限,无法简单地对同一站点的数据进行时间上纵向、站点间横向的比较,故本文采用从冷水机组的理想趋近性能、热工机理和整体费耗方面予以分析。

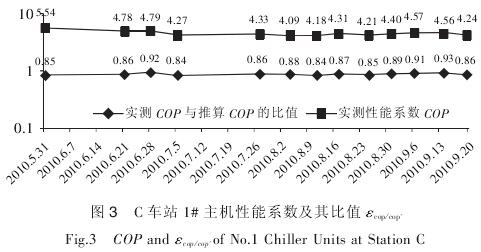

3.1 任意工况点下的性能系数比 εcop/cop’

由于部分负荷特性和环境工况差异的影响,单从 COP 值的大小变化无法说明机组实际性能的提升或恶化。然而对于任意工况点下冷水机组必然存在一个理论上的理想极限性能效率 COP’, 鉴于分析对象为臭氧工艺对冷却水循环系统的阻脱垢效果,因而将理想极限性能效率COP’的获得条件定义为冷凝器在光洁换热面下的任意工况点的理论换算 COP’值,如式(1)所示:

QCon.ideal= (KF)Con.idealΔTm.LMTD (1)

式中:QCon.ideal为冷凝放热量;K 为蒸发器传热系数;F 为蒸发器换热面积;ΔT 为制冷剂与冷冻水传热温差。采用软件编程计算:将实际测试下的 KF 值替换为据厂家样本数据推算的(KF)Con.ideal,通过反向迭代求解出该工况点下的性能系数理论计算值,即为 COP’。

实测 COP 计算由式(2)所示,当 Qevp,ideal无法直接测得时可通过测定 QCon.ideal

并通过热平衡式(3)进行计算。

实测 COP=Qevp,ideal/ Nideal (2)

式中:Nideal为压缩机功率;Qevp,ideal为冷水机组制冷量。

QCond,ideal=Qevp,ideal+Nideal (3)

在其他综合影响因素长期趋近于稳定可忽略的前提下,通过比较这两者间的比值,即 εcop / cop’=COP(实测)/COP’(理论)的变化情形就能够体现机组实际偏离最佳性能的程度与趋势,也能够从全系统的角度反映臭氧工艺的处理效果。

图 3 可以看出 C 车站改造更换的新主机在2009,2010 年空调季连续运行中性能非常稳定,实测 COP 维持在 4.5,性能系数比 εcop / cop’保持在0.86~0.92 之间,对于大型公共建筑空调系统的实际运行现状而言,是较为理想性能水平,显示臭氧处理具有良好的水质稳定效果。

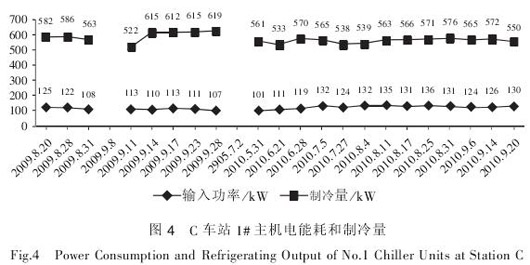

3.2 稳定负荷下的电能耗和制冷量

当机组处于稳定负荷或满负荷下运行,同样满足舒适性需求时,运营方往往考虑的是其能否实现成本开支的时效性缩减,或对既有开支增长势头的遏制,直接的经济效益同样是一个重要的衡量因素。

从 C 车站 1# 冷水机组的运行情况来看,如图4,在两季均满负荷运行下机组的电耗稳定,冷量满足或超过额定值,没有因冷却水循环管路垢蚀加剧而恶化的走向。

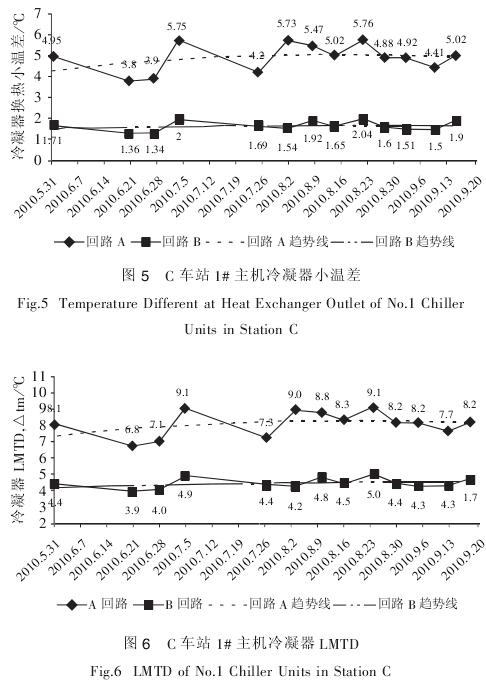

3.3 小温差与对数平均传热温差 LMTD

冷凝器出口小温差是指制冷剂在冷凝压力下的饱和冷凝温度与冷凝器出口冷却水温度间的差值。由于测试机组均采用双回路单回程串联管壳式结构的逆流式换热器,低温的冷却水首先与过冷端制冷剂流体进行间壁式换热,垂直逆向于管外壳腔间凝结的制冷剂气体在管内流动并最终与高温过热排气端换热流出。若管束内壁因结垢而逐渐增厚,形成严重的污垢热阻,在换热驱动温差无法有效持续增大(当然这会导致能效降低)以维持原有释热量不变的情况下,换热必然会恶化,污垢表面的实际壁温也会趋于下降,冷却水出水温度继而随之下降,最终造成形成小温差的两因素反向发展的趋势,结果是小温差数值敏锐而显著的提高。所以小温差是反映垢层变化的重要指标。

对数平均传热温差(LMTD)是在换热器设计计算中的重要环节,如果简化冷凝传热过程,忽略制冷剂排气过热和冷凝过冷的传热,则冷凝传热对数平均温差如下式:

ΔTm.LMTD=(tc.out-tc.in)/In([tc-tc.in)(/tc-tc.out)] (3)

式中:tc.in、tc.out、tc分别为冷凝器进出口水温及管外饱和冷凝温度,而 tc-tc.out即为前面所述的小温差。由此可见 LMTD 能够在更全面的参数考量下反映出影响换热器性能根本的实际换热驱动力;结合(1)式,在外部可获取数据的条件下计算总冷凝热QCondenser.catual及 ΔTm.LMTD就能够反算(KF)catual进一步直接求解污垢热阻 δ1/λ1,简化计算如下式:

(KF)catual= F/(1 / α1+ δ1/ λ1+ δ / λ1 / α2) =QCondenser.ideal/ ΔTm.LMTD(4)

式中:α1和 α2分别为换热器内、外侧对流换热系数;δ1和 δ 分别为换热器管壁、水垢的厚度;λ和 λ1分别为换热器管壁、水垢的导热系数。所以通过监测 LMTD 实测值的变化同样对于分析换热器的整体性能,反映换热器耦合总传热系数 Kcatual具有指示作用。

3.3.1 C 车站

首先,需要说明的是双回路单回程串联管壳式冷凝换热器特有 A/B(或系统 1/2)两独立制冷循环回路:A(系统 1)回路布置于冷却水进出口接管端,内部换热温差及换热量都比另一回路要大,因而在设计上独立匹配较大的螺杆压缩机,并且此回路运行在具有较高的冷凝压力及饱和温度的工况点上,所以A(系统 1)回路比 B(系统 2)回路在设计上小温差和LMTD 要大一些,如图 5、图 6。

通过比较:首先冷凝器出口小温差及热工LMTD 两者变化一致,符合冷凝器结构特性;其次伴随臭氧设备对冷却水环路的长期处理,小温差及LMTD 的波动逐渐减弱并趋于稳定,分别维持平衡于 2 及 5 和 4.5 及 8.2 ℃,处于理想的设计范围(卧式管壳换热器 LMTD 一般为 5~7 ℃[6]),传热过程稳定,换热器耦合总热系数 Kcatual高。

C 车站 1# 冷水主机的运行数据表明,臭氧处理有效地显示了其抑垢作用,维持了冷凝器内部良好稳定的换热性能,没有恶化迹象。

3.3.2 S 车站

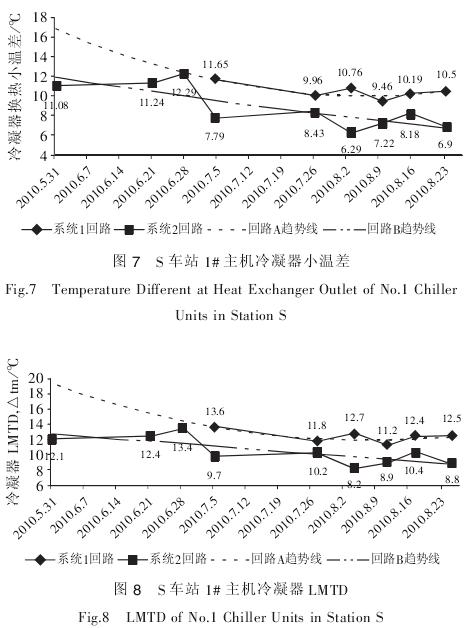

S、C 车站的冷却水循环系统都使用多年,但主机状况差异显著。整体上,从图 7、图 8 为 S 车站1# 主机冷凝器的小温差和 LMTD 的测试数据。可以看到未采用臭氧处理的初期 S 车站 1# 主机冷凝器的小温差及 LMTD 数值均比 C 车站 1# 主机的要高很多,严重偏离正常范围,显示了多年使用的冷水机组未能有效除垢而导致的换热性能恶化的严重程度。在臭氧启用后的运行季内,S 车站 1# 主机的冷凝器出口小温差及 LMTD 的数值同步减小,运行一季度后两者分别减小了 38 %和 27 % :其间 2 回路小温差最大降幅达 4.2 ℃;LMTD 最大减小 3.9 ℃,可以看出具有显著的除垢效果。

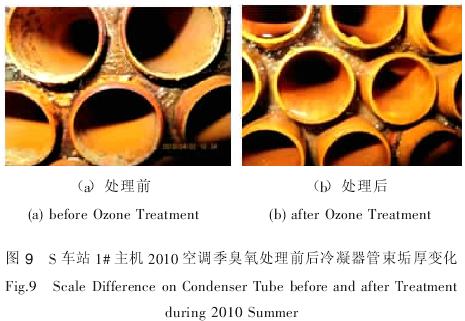

S 车站 1# 主机负荷稳定,因而季末其冷凝器实际总换热系数 Kcatual提高了 37 %,同时可判断污垢厚度 δ 减小 1/3 以上。空调季结束后,经对此站点的实测结果,图 9 为臭氧技术处理前后冷凝器管束内壁的照片,冷凝器封盖处管束内壁污垢厚度由0.21 mm 减至 0.14 mm,增厚率-33.3 %,符合测试结论。

4 结论

通过 C、S 两地铁站点的冷水机组实测 COP 和理想 COP 计算比较分析方法、小温差和 LMTD 实测比较分析方法,采用臭氧冷却循环水处理:对新冷水机组具有良好的抑垢作用,能够维持理想的运行性能且不恶化;对多年运行的老旧冷水机组则具有明显的除垢效果,长期应用具有可靠的性能提高和改善作用。

参考文献

[1] Parag R. Gogate, Aniruddha B. Pandit. A review of imperative technologies for wastewater treatment II: hybrid methods[J]. Advances in Environmental Research, 2004,8:553–597.

[2] Federal Technology Alert. Ozone treatment for cooling towers new energy and water saving technology to reduce cooling tower cost.U.S. Department of Energy[EB/OL].1995-12,www.p2pays.org/rof/19/28055.htm.

[3] 邱真真,杨林.臭氧技术在轨道交通车站中央空调循环冷却水处理中的应用[J]. 净水技术 2010,30(1):53-57.

[4] Huei Tarng Liou ,An on-site cooling tower treated by stand-alone low concentration dissolved ozone[J]. Ozone science & engineering, 2009,31:53-59.

[5] 李松田,李长浩,邢朝晖.循环冷却水处理中臭氧的阻垢作用[J].Environmental Science and Technology,2005,28(6):97-99.

[6] 彦启森,石文星,田长青.空气调节用制冷技术[M].第 3 版.北京:中国建筑出版社,2004