地铁隧道上穿既有线抗浮加固效应计算

摘 要: 依托北京地铁 4 号线西单车站上穿既有 1 号线区间隧道工程,建立 FLAC3D 数值计算模型,将现场远程监控量测结果与理论计算值对比分析,对模型的有效性进行验证。在此基础上,对既有线隧道结构周围土体加固效应进行了研究。结果表明: 注浆加固措施可有效地控制既有线的上浮变形。采用CRD 法施工的新建隧道,离既有线较远的小导洞,对既有线的上浮变形影响较小,反之,对既有线的上浮变形影响较大。中层导洞和下层导洞是引起既有线上浮的主要施工步序,在进行这几个导洞开挖之前进行地层的预加固,以控制既有线的上浮量。

关键词: 地铁隧道 上穿 既有线 加固效应 数值计算

经过多年的运营,既有地铁隧道周围土体中的应力场已经得到充分调整,处于一个相对稳定平衡状态。新建地铁隧道的施工,将不可避免地扰动其周围的土体,打破了原有的应力平衡状态。新建隧道底下方的土体,正处于隧道开挖作用的卸荷区。主要是开挖卸荷效应,产生了向上的卸荷附加应力场,在其作用下,引起新建隧道底部一定深度范围内的土体向上回弹隆起。土体的隆起带动既有隧道产生局部纵向上浮变形及附加内力,使既有地铁隧道结构发生剪切、拉伸和扭转变形。严重者使结构破坏,会造成道床变形开裂、道床脱离,两轨高差超限、单轨垂直和水平位移超限、轨道曲率超限等,从而影响既有线列车的正常、安全运营[1]。有些既有地铁隧道结构在修建时不曾考虑后期会有新建地铁上穿施工,既有隧道结构没有配筋,并经过多年的运营,混凝土结构开裂劣化。新建隧道上穿施工时,将面临新的挑战。

目前地铁上穿工程的成功案例较少,相关理论尚不完善。穿越过程中,对既有线的抗浮加固措施及导洞施工的时空效应等关键问题仍处于探索阶段。因此,本文对既有隧道结构地层抗浮加固措施等关键问题进行研究,其研究成果可为今后类似工程提供借鉴经验,完善上穿近接工程施工理论和方法[2]。

1 工程概况

1. 1 站址环境

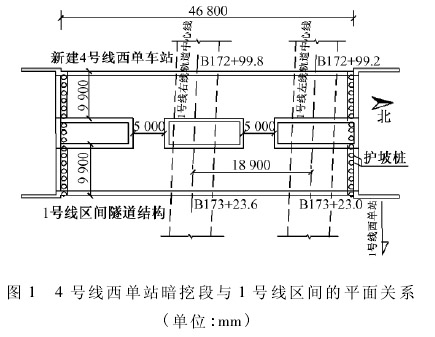

北京地铁 4 号线西单站位于复兴门内大街( 长安街) 与宣武门内大街、西单北大街相交处十字路口的东侧,呈南北走向,与 1 号线西单地铁车站呈“T”字型换乘。新建地铁 4 号线西单车站与地铁 1 号线区间线路平面及纵面关系见图 1[3]。

1. 2 主要施工参数

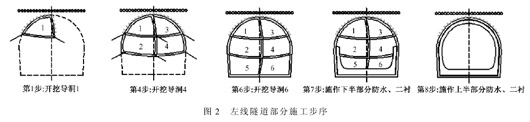

1) 施工工序。 新建 4 号线西单车站隧道采用中隔壁法( CRD 法) 施工,该法是通过临时仰拱和临时中隔壁把大断面分割成小断面的方法,以时间换取空间,充分地体现了隧道开挖的时空效应。该法适用于地层软弱的大断面隧道施工,在每一步施工步序中,通过临时中隔壁和临时仰拱来封闭断面,可有效地控制洞室的收敛,减少了开挖对周围地层的扰动。

暗挖段长 46. 8 m,由南至北分段施工。施工时先施作左洞,待施工顺利通过 1 号线上下行区间后,再施作右洞,以减小对 1 号线区间上部土体的扰动。每侧洞采用 CRD 工法,分 6 个洞室分步施作。每个导洞开挖间隔为 5 m。如图 2 所示。

2) 深孔注浆加固措施。 为控制既有 1 号线的上浮变形,从 1 号、3 号洞室底部对结构底板与 1 号线区间隧道两侧土体进行注浆加固,加固范围主体结构底板下 10 m,两侧 6. 0 m,加固土层底部到达卵石层。同时,为减少对 1 号线区间单侧土层注浆时可能产生的不平衡侧压力,要求导洞开挖 25 m 后再向下进行土体注浆,并尽量做到对区间结构的两侧土体同时注浆加固。

3) 工程特点。北京地铁 4 号线西单车站上穿 1 号线既有区间隧道,地面交通繁忙。车站底板与 1 号线既有区间隧道顶净距仅为 0. 5 m。既有隧道二衬施工

时间较早,没有配钢筋,抗变形能力差。新建地铁车站施工既要保证长安街的地表沉降值不超过限值,确保地面交通及周边建筑物的安全,又要保证 1 号线区间隧道、轨道的上浮变形不超过限值,因此设计与施工难度非常大。

2 数值模型计算分析

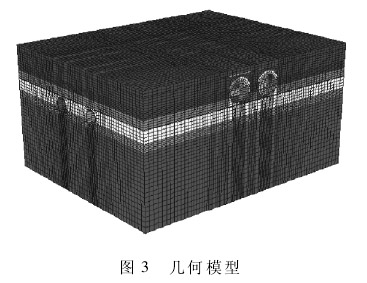

采用 FLAC3D 有限差分软件,建立三维数值计算模型,对新建地铁车站的施工全过程进行了模拟,模型几何尺寸为 100 m × 80 m × 60 m,见图 3。大管棚、小导管加固地层、新建隧道与既有隧道结构衬砌均采用实体单元,中隔壁采用 Shell 单元,注浆加固地层按提高加固范围内土体物理力学等效参数考虑[4-5]。

2. 1 计算参数

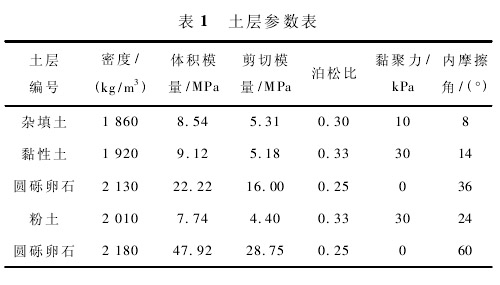

根据岩土勘察报告,将土层性质及力学参数相似的土层进行合并,合并为 5 层,土层参数详见表 1。

2. 2 数值计算模型的有效性验证

在既有隧道结构抗浮措施研究之前,将数值计算结果与实际监控数据进行对比分析,以确保计算参数及模型的合理性以及计算结果的可靠性。

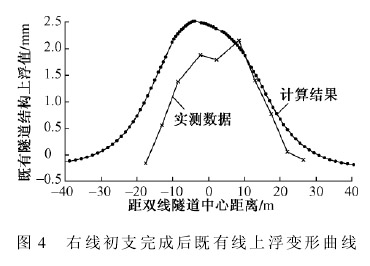

由图 4 分析可知,对于右线初支完成后沿既有隧道结构纵向的上浮变形情况,数值模拟计算出的最大值为 2. 57 mm,远程第三方监控量测最大值为 2. 14mm。二者存在一定差异,总体吻合较好,且变形曲线形态相似,从而验证数值计算模型参数较合理,计算结果可靠。在此基础上,对既有隧道抗浮加固措施进行研究。

2. 3 计算结果分析

通过对既有隧道结构周围一定范围内土体注浆加固,浆液通过渗透、压密、劈裂等方式与土体相互作用,改善了土颗粒间的胶结作用,使胶结力明显增大。同时,粒状浆液的注入,填充了土体颗粒间的孔隙,改变了孔隙度和饱和度,改善了土体的物理力学参数,较大地提高了土体自稳能力及抗变形能力。

1) 未加固地层。通过计算结果分析可知,在地层未加固的情况下,既有 1 号线区间隧道的上浮量随着小导洞的开挖逐渐增加。左线隧道初支完成后,既有隧道结构的上浮量为 8. 66 mm,右线隧道初支完成后,达到 16. 66 mm。随着离上部新建隧道中心距离的增大,既有结构的上浮量减少。

2) 加固地层。通过计算结果分析可知,在地层加固的情况下,既有 1 号线区间隧道的上浮量随着小导洞的开挖逐渐增加。左线隧道初支完成后,既有隧道结构的上浮量为 1. 94 mm,右线隧道初支完成后,达到2. 57 mm,未超过预警值,允许控制值 4. 0 mm( 报警值2. 8 mm) 。随着离上部新建隧道中心距离的增大,既有结构沿纵向的上浮量逐渐减少。

3) 对比分析。 通过对采取注浆加固措施与未采取加固措施两种工况下计算结果对比分析可知,在其它计算参数保持不变的情况下,未采取加固措施时,既有隧道结构的最大上浮值为 16. 66 mm,采取加固措施后,既有隧道结构的最大上浮值降至 2. 57 mm,说明注浆加固措施可有效地控制既有线的上浮变形。

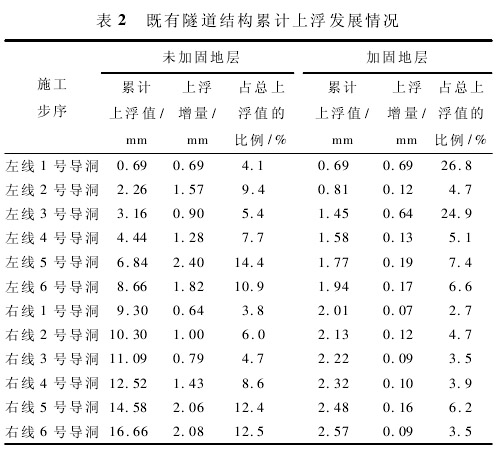

为了更清楚对比两种工况下计算结果的差别,计算出各个小导洞施工引起的上浮贡献值及相应的比例,结果见表 2。

由表 2 分析可知:

1) 在地层未加固的情况下,左线、右线 1 导洞和 3导洞离既有线的相对位置较远,对既有线的影响较小,4 个导 洞 开 挖 引 起 既 有 线 的 上 浮 量 占 总 上 浮 量 的17. 8% 。左线、右线 2 导洞和 4 导洞离既有线较近,开挖引起既有线的上浮量占总上浮量的 34% 。左线、右线 5 导洞和 6 导洞,离既有线最近,引起既有线上浮量达到最大,上浮量占总上浮量的 48. 2% 。因此,左线、右线 2 导洞、4 导洞、5 导洞和 6 导洞的开挖是引起既有线上浮的主要施工步序,在进行这几个导洞开挖之前必须进行地层的预加固,以控制既有线的上浮量。

2) 在地层加固的情况下,左导洞 1、左导洞 3 开挖引起的上浮值与地层未加固时的结果接近,占总上浮值的 51. 8% ,原因是这两个导洞开挖时未对土体进行加固。中层导洞、底层导洞对于既有结构的上浮变形贡献值减少; 先行施工的左洞引起的既有结构的上浮变形贡献值为 75. 5% ,远远大于后行右洞的贡献值24. 5% 。

3) 在两种工况下,既有隧道结构纵向变形形状上近似于正态曲线,即形成一个反 Peck 曲线的上浮槽,由于左右线间距较近,表现为单峰形态。

4) 通过对有加固措施与无加固措施计算的上浮槽曲线进行对比分析,发现采取加固措施后,对既有线的影响范围减小,同时上浮值也减少至 1 /6。

3 结论

1 ) 未采取加固措施时,既有隧道结构的最大上浮值为 16. 66 mm,采取加固措施后,既有隧道结构的最大上浮值降至 2. 57 mm,说明注浆加固措施可有效地控制既有线的上浮变形。既有隧道结构纵向变形的形状近似于正态曲线,即形成一个反 Peck 曲线的上浮槽,由于左右线间距较近,表现为单峰形 态。

2) 对于 CRD 法施工的新建隧道,离既有线较远的小导洞,对既有线的上浮变形影响较小,反之,对既有线的上浮变形影响较大。中层导洞和下层导洞是引起既有线上浮的主要施工步序,在进行这几个导洞开挖之前应进行地层的预加固,以控制既有线的上浮量。

感谢北京城建设计研究总院为本文提供了工程基础资料。

参 考 文 献

[1]张晓丽. 浅埋暗挖法下穿既有地铁构筑物关键技术研究与实践[D]. 北京: 北京交通大学,2007.

[2]许有俊. 浅埋暗挖法地铁隧道上穿既有线结构关键问题研究[D]. 北京: 北京工业大学,2011.

[3]许有俊,李文博,王枫. 超浅埋新建地铁车站上穿既有地铁隧道结构上浮变形预测[J]. 铁道建筑,2011( 3) : 70-73.

[4]朱剑. 新建上穿车站施工对既有隧道结构变形的影响及控制研究[D]. 北京: 北京工业大学,2010.

[5]陶连金,张印涛,唐四海. 矿山法开挖近距离上穿北京既有线隧道的三维数值模拟[C]/ /地下工程施工与风险防范技术:第三届上海国际隧道工程研讨会文集. 上海: 2007: 560-565.