地铁浅埋暗挖施工地层变形规律的研究

摘 要: 结合深圳地铁 5 号线灵芝—洪浪站区间暗挖地铁隧道工程的复杂地质条件及施工条件,通过对大量地层变形实测数据的分析,深入研究复杂地质条件下地层沉降变形的规律。研究结果表明,隧道开挖后,增大支护刚度并及时封闭成环,可以有效控制地层变形,满足了施工允许的沉降要求,可为类似工程提供相关的技术参考资料。

关键词: 地铁 浅埋暗挖法 地层变形 拱顶沉降 地表沉降

浅埋暗挖法是城市地铁区间施工的有效方法,对地质条件具有较好的适应性,已成为城市地下工程施工的重要技术手段,在我国得到了广泛的应用。然而暗挖施工所引起的各类沉降始终是地下工程中较为敏感的问题。沉降若控制不好,轻则使行人、车辆感到不适,影响地下工程文明形象,重则导致地下管线破坏、地面建筑变形开裂,影响周边居民的正常工作生活。因此,暗挖施工的沉降控制技术,一直是地下工程设计和施工所研究的课题。

目前,国内兴建地铁的各大城市,对地表与拱顶沉降限制基本采用了同一标准,即隆起量≤10 mm,沉降量≤30 mm。北京和其它地区的实践证明,将地表下沉量值控制在 30 mm 以内可保证地面建筑物和道路的安全使用。事实上,世界各国普遍是将 30 ~ 50 mm作为地表沉降控制的标准。

然而,由于深圳地质条件复杂,深圳地铁 5 号线工程某些暗挖地段出现了严重的地表下沉与拱顶沉降,最大地表沉降量达 400 mm 以上,拱顶沉降量在某些地段达到 150 mm 以上。暗挖施工引起的沉降给结构稳定性带来了安全隐患,甚至造成地面显著下沉和建筑物的严重损坏,个别地段甚至威胁到地面交通和建筑物的安全。

因此,对地层变形机理进行深入的分析研究,进而提出有效的施工措施,实现对地层变形的有效控制就显得非常必要和迫切。这对我国城市地铁建设工作具有重要的现实意义和指导作用。

本文通过分析深圳地铁 5 号线灵芝—洪浪站区间暗挖隧道设计及施工中所收集的现场资料,对深圳地区地铁施工中地表沉降的控制提出一些看法与建议。

1 工程概况

1. 1 工程地质概况

灵洪区间隧道洞身处于地下水位以下,主要从砾质黏性土、全、强、中、微风化岩石中通过。隧道结构拱顶覆土 10. 50 ~ 15. 34 m。其埋深位于地下水位以下,地下水压力对隧道施工及衬砌结构有较大影响。区间隧道 DK5 + 684—DK5 + 764( 灵芝站端头) 长 80 m,右线在 DK6 + 218. 37—DK6 + 318. 37( 洪浪站) 拱顶范围内存在饱和砂层和圆砾层,富水性大,结构松散,属较不稳定土体,透水性强,施工中易发生坍塌、涌水、涌沙等现象。

1. 2 地下管线及周边建筑状况

区间沿线隧道两侧存在密集的 380 V 电力、550mm × 440 mm / ( 20 孔) 的电信、800 mm × 1 000 mm 混凝土雨水管、燃气﹑路灯等地下管线管道,地下管线管道的走向与道路平行,局部斜交。区间北侧为艾默生电子商务楼群等,南侧为灵芝公园,最近的建筑物离隧道 2. 5 m。

1. 3 设计参数与施工方法

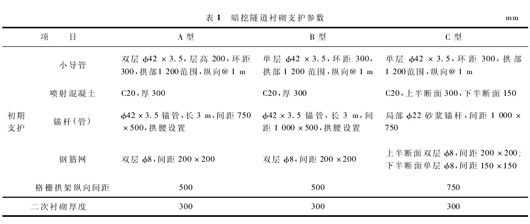

暗挖区间隧道初期支护为超前小导管加锚喷支护形式,设计的支护形式分为 A、B、C 型三种,其具体参数见表 1。

隧道采用正台阶法施工,台阶长度 3. 0 ~ 5. 0 m,施工中首先在隧道拱部采用超前小导管注浆预加固地层; 再进行上台阶弧形导坑的开挖,并及时架设钢筋、喷射混凝土进行初期支护; 然后在上半断面初期支护保护下进行下台阶开挖并施工下半断面初期支护; 最后清底做仰拱封闭整环初期支护。

2 地层变形机理及控制措施

2. 1 地层变形机理

对城市地下工程,尤其是浅埋隧道,其施工地层变形的发生,主要是由于施工引起的地层损失和施工过程中隧道周围受扰动或者受剪切破坏的重塑土的再固结所造成。另一方面隧道周围土体在弥补地层损失中,发生地层移动,引起地表沉降。因此,无论采取何种隧道施工方法,都将不可避免地引起或多或少的地层变形。

2. 2 地层变形控制措施

为控制其变形,不应以地层的应力释放与位移来换取最佳支护时间,而是以第一时间及时施作支护并及早封闭成环、控制地层位移为主要原则。根据这个原则,结合现场工程地质情况分析,控制地层变形及地表下沉的基本原理就是增加土体的刚度,有效减少水土流失,同时增大支护刚度及减少暴露时间,及时成环。

3 地层变形特点及数据分析

3. 1 拱顶、地表变形沉降规律

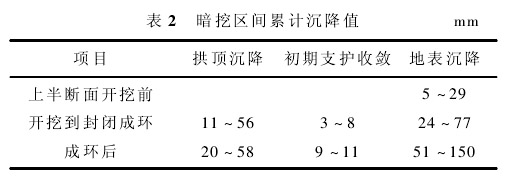

根据西南院的监测结果,本标段隧道施工对土层影响如表 2 所示。从表 2 中沉降数据及对相关观测资料分析可知该暗挖段的地层变形的特点。

由于本项目大部分开挖面处于砾质黏性土中,大气降水与地下水十分丰富,降水施工没有到位情况下掌子面稳定性极差,黏土遇水即软化成稀泥状,因此上断面施工至下断面封闭成环过程中,某些断面拱顶沉降速率较大。本文选取了一个典型断面,通过观测成环前后拱顶和地表的沉降量,找出地层变形的规律,初步揭示该类地层的变形机理和控制特点,并由此提出相应的控制措施,在施工中得到成功应用。

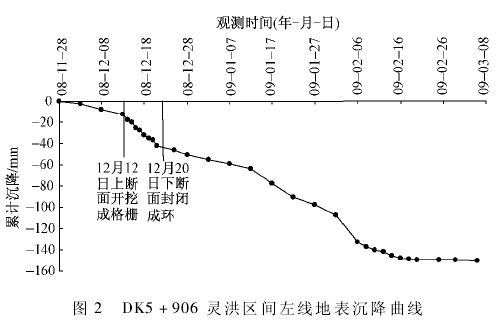

地铁开挖引起的地层变形是从结构拱顶向上延伸的,从现场的观测结果可以看出,拱顶下沉量要小于地表沉降。以灵洪区间 DK5 + 906 断面左线拱顶沉降、地表沉降为例,进一步分析二者的关系,见图 1 和图 2。

从图 1 可以看出,在断面施工期( 即上半断面初期支护到下半断面封闭成环) 中,拱顶产生较大沉降量,最大沉降速率达到 15. 8 mm/d,封闭成环后沉降量趋于稳定。整个施工过程洞身收敛值的累计值与速率一直不大,说明设计初期支护变形不大,刚度能满足隧道开挖施工要求。

地表沉降除受施工工艺与技术影响外,降水施工对其也产生较大影响。从图 2 可以看出,在 12 月 12日开挖之前,由于提前降水施工,该断面已有 15 mm的沉降; 12 月 20 日封闭成环后,近一个月时间里,由于一直降水施工,断面沉降一直处于增加趋势,最大值达 150. 5 mm,地层失水固结沉降极大,施工中应注意降水的控制。

地表下沉值远大于隧道拱顶下沉值。地表累计下沉量最大达到 150. 5 mm,沉降超过 100 mm 的测点较多,最大沉降速率达 17. 2 mm/d,而隧道内拱顶下沉值相对较小,最大累计下沉值为 58 mm。这说明测得的拱顶下沉量并非其下沉量的全部,同时地层内部的沉降也是造成地表下沉的重要原因。

3. 2 地表横断面变形规律

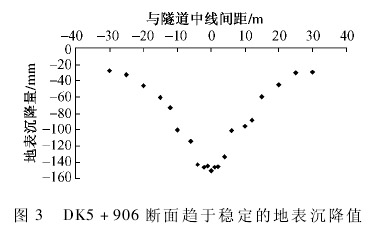

地表沉降的影响范围较大。根据监测的结果发现,在距隧道轴线附近沉降值较大,离轴线越远,沉降值越小。本文取 DK5 + 906 断面趋于稳定的地表沉降值作沉降曲线,如图 3 所示。从图 3 中可以看出,隧道轴线 4 m 范围内,地表沉降值已达 140 mm 以上,20 m处的地表沉降累计值已达 44. 6 mm。

4 结论

在城市地铁施工中浅埋暗挖法具有广泛的适用性。选择正确的施工方法及支护参数,合理安排施工工序,尽快形成封闭结构可以有效减小地层变形。通过本文的研究,主要得出以下结论:

1) 无论从深圳地铁早期 1 号线工程还是目前正在施工的 5 号线工程来看,区间暗挖施工地表与拱顶都出现过较大的沉降,产生上述情况的原因除与施工工艺有关外,还与深圳地质的复杂性﹑含水状况以及预加固措施不到位等众多因素密不可分。其施工工艺与技术是影响沉降的主要因素。

2) 从图 1 可以看出,在全风化花岗岩与砾质黏性土等软弱地层中暗挖施工时,由于存在着大量地下水,软弱岩土地层遇水完全失去强度,不能形成天然拱效应,掌子面不稳定,所以在施工中要严格控制施工工艺,严格按照十八字方针施工,合理安排各工序的衔接,尽量早封闭掌子面,有必要时可施作临时仰拱与工字钢支护,保证工作面稳定。做好各项应急预案措施与应急物质储备,遇到涌水、涌泥等紧急状况,及时处理。

3) 从图 2 分析可以看出,降水施工引起的地层超固结问题,伴随着施工全过程,整个 5 号线施工,都有由于降水施工引起地表沉降过大的现象,目前就降水的控制也没有一个严格的规范与标准。据有关文献研究表明,抽水影响半径能达到 190 m 左右,所以在实际施工中,要严格控制降水时间与降水量,能保证隧道正常开挖的降水就可以,不要过量降水作业,尽量减少地层固结沉降,以保证地面建筑物及管线的安全。

4) 平行隧道施工过程中,对于掌子面间距是有要求的,规范规定掌子面间距≥15 m,避免开挖与降水施工引起地层沉降的叠加效应。鉴于深圳地质条件的复杂性与地下水的丰富,经专家与现场施工建议掌子面距离取 30 m 以上。

5) 根据不同季节合理安排施工步骤。 深圳 4 月至 8 月多为雷暴雨季节,雨量大,考虑隧道结构安全,可以及时施作二次衬砌,使地层变形趋于稳定。

6) 地层沉降控制应采取综合治理措施,注浆堵漏可降低地层固结沉降,加固地层可增加软弱地层刚度,减小地层压缩变形,增加初期支护刚度并及时封闭成环可控制地层整体下沉,从而减小地层沉降。

参 考 文 献

[1]阳军生,刘 宝 琛. 城 市 隧 道 施 工 引 起 的 地 表 移 动 及 变 形[M]. 北京: 中国铁道出版社,2002.

[2]王梦恕. 北京地铁浅埋暗挖法施工[J]. 铁道工程 学报,1988,12( 4) : 7-12.

[3]施仲衡,张弥,王新杰,等. 地下铁道设计与施工[M]. 西安:陕西科学技术出版社,1997.

[4]张宝才,徐祯祥. 浅埋暗挖土质隧道的位移和力学传递特性[J]. 铁道建筑,2000( 9) : 9-11.

[5]杜建华,彭彦彬,杜华林. 浅埋暗挖大跨三联拱隧道施工技术[J]. 铁道建筑,2010( 4) : 44-47.