大跨度超小净距暗挖隧道施工法模拟优化

摘 要:以地铁停车区间浅埋暗挖隧道施工为研究对象,采用有限差分专业软件 FLAC 对九步双侧壁导坑法、六步双侧壁导坑法和 CRD 法研究围岩及中岩墙位移、应力以及地表沉降等规律。研究结果表明,采用六步双侧壁导坑方法能够达到施工控制要求,可以对原设计进行优化。

关键词:大跨度; 超小净距; 模拟; 优化

长沙市轨道交通 2 号线一期工程 SG -3 标段溁湾镇停车线区间位于枫林一路与溁湾路交叉路口,且靠枫林一路北侧设置。枫林一路地面现状为双向六车道,车流量较大; 溁湾路为双向四车道,车流量较小,但其为溁湾镇车站的主要出入口。站前停车线主要地层为杂填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土( 厚 0. 5 ~ 8. 3 m) 、泥( 砂) 质板岩( 主要) ,局部夹断层角砾岩,区间施工范围存在 2 个断层带,隧道所穿过地层主要为泥质板岩和断层角砾岩。

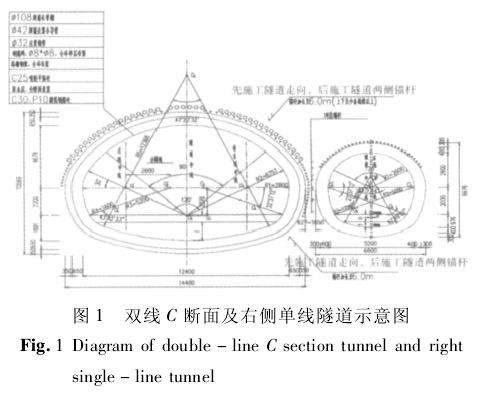

停车区间 A,B 和 C 3 个断面均采用浅埋暗挖施工方法施工,其中 C 断面隧道跨度最大,达到14. 4 m,C 断面与右线单线隧道所夹中岩墙宽度仅为 627 ~1 650 mm,比通常意义上的小净距隧道还小,见图 1。原设计中 C 断面开挖采用九步双侧壁导坑法施工,开挖工序见表 1,由于溁湾镇车站是长沙地铁二号线最大的车站,同时为过湘江橘子洲盾构隧道提供始发井,为二号线的节点工程之一,对工期提出了更高的要求,并且九步双侧壁导坑施工方法对围岩扰动次数较多,拟对其进行优化。

1 施工方法比选

停车线区间大断面开挖相对于其他的地铁暗挖隧道具有一定的特殊性。由于暗挖区间施工期间道路不封闭,两侧房屋均为浅基础砖混结构,对地表位移和土层位移提出了更高的控制要求; 两条隧道所夹中岩墙宽度很小,中岩墙的围岩稳定性对隧道的开挖提出了更严格的控制标准[1 -6]。

国内外大量的地下工程实例和理论研究分析表明,不同的施工方法乃至同一种施工方法的不同开挖顺序对地层位移、围岩稳定性均有很大影响[7 -8]。因此有必要根据隧道断面的大小、断面形状、埋深、地质情况等对施工方法进行优化比选。相对于大管棚超前支护、注浆加固等辅助手段,施工方法的优化作为主动控制措施,能更有效地减少施工对周围环境的影响。

双侧壁导坑法通常被认为能有效地控制地表沉降和围岩变形而在城市地铁暗挖隧道中得到广泛的应用,但也由于其对围岩扰动次数过于频繁并且拆除支撑时引起的应力重分布对围岩影响较大而使施工过程控制变得较为复杂,对工期要求也相应地延长。设计中采用的九步双侧壁导坑施工步较多,对围岩扰动次数多,并且需要更长的工期,应该对其进行优化。

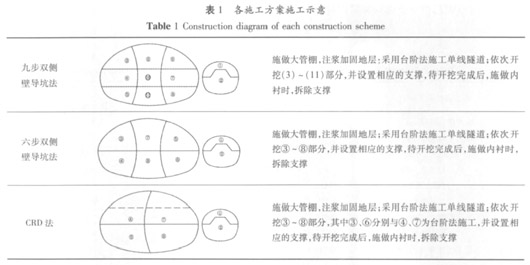

在进行优化分析时,主要考虑原设计方案、六步双侧壁导坑法以及 CRD 法进行对比。表 1 为 3种施工方法的主要施工工序。

2 施工过程数值模拟分析

2. 1 计算模型参数的确定

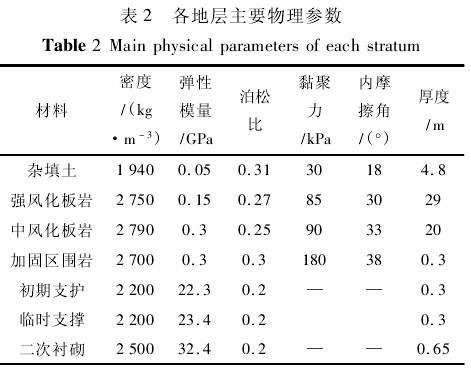

本文采用有限差分专业软件 FLAC 进行建模分析[9 -10]。假定地表和土层均成层匀质水平分布,计算参数见表 2。土体采用弹塑性摩尔 - 库伦准则,初期支护和支撑均采用线弹性材料,管棚的作用按照等效原则考虑,由于施工过程中,地下水很少,故在分析中不考虑地下水的影响。

模拟中,格栅拱架通过等效法考虑时,根据抗压刚度相等的原则,将钢架的弹性模量折算给混凝土,计算公式为:

式中: E 为折算后混凝土弹模; E0为原混凝土弹模; Sg为钢拱架截面积; Eg为钢材弹模; Sc为混凝土截面积。

2. 2 计算模型建立与网格划分

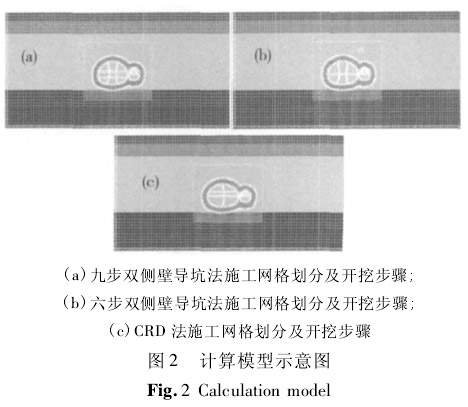

根据以上各工况断面,采用平面应变模型,为保证模型边界不受隧道开挖的影响,从两隧道中心线向两侧各取 60 m,模型沿 X 方向共取 120 m,Y方向由地面向下取 60 m。运用 FLAC 进行计算分析。土体采用实体单元模拟,平面模拟中管棚简化为周边围岩参数提高,其中提高参数根据刚度折算及经验综合选取,初支及二衬都采用衬砌单元模拟,各工况计算模型见图 2。

3 计算结果分析

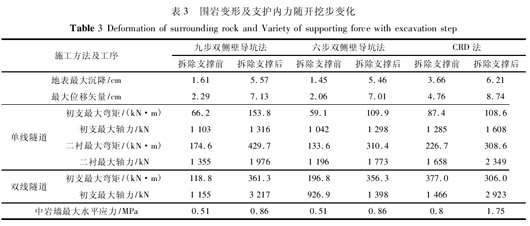

从围岩和初支受力等分析结果发现,各施工步的开挖引起的内力及地层变形不是很大,因此此处不针对各施工步进行详细分析,仅对六步双侧壁导坑法施工拆除临时支撑前后工序进行详细分析,并对比 3 种施工方法的拆除临时支撑后的状态进行对比,对比结果见表 3。

3. 1 围岩竖向位移分析

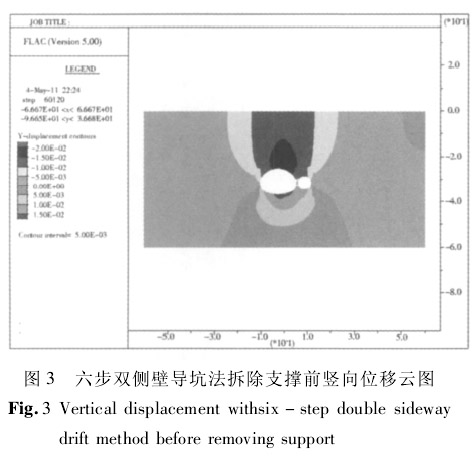

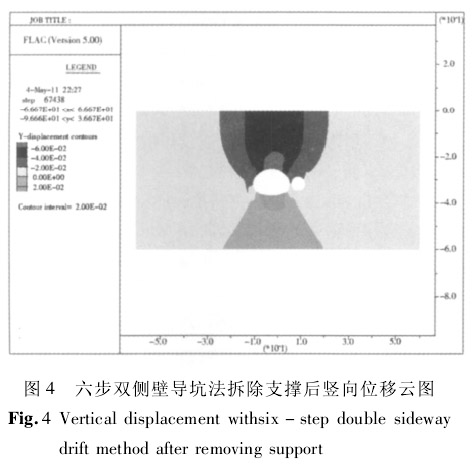

图 3 ~ 图 4 为六步双侧壁导坑法施工拆除临时支撑前后的竖向位移云图。从图可以看出,拆除支撑前后竖向位移分别为 2. 06,7. 01 cm,由此可知,双线隧道 C 断面采用六步双侧壁导坑法施工,在拆除临时支撑之前对围岩的扰动较小,比台阶法施工的单线隧道开挖引起的沉降稍大,但是拆除临时支撑之后,地层沉降达 6 cm,引起较大的地层沉降,因此采用六步双侧壁导坑法施工时,应特别注意拆除临时支撑时的安全。

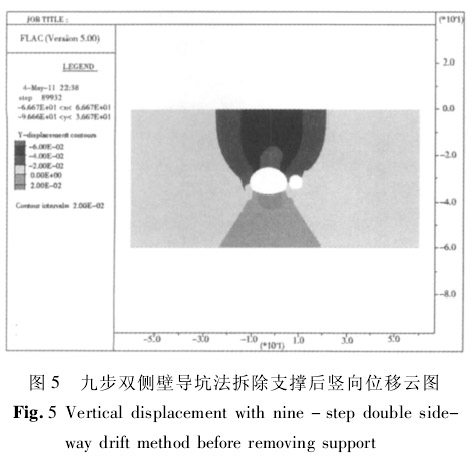

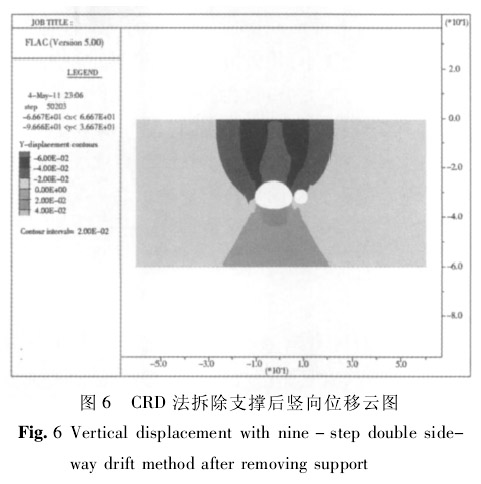

对比图 5 ~ 图 6 及表 3,可知 3 种开挖方法最大位移分别为7. 01,7. 13 和8. 74 cm,按 CRD 法施工时,竖向位移最大,而采用六步双侧壁导坑法施工,由于对围岩扰动次数较九步双侧壁导坑法少,其最大位移略小。

3. 2 单线隧道衬砌内力

从表 3 可以看出,拆除临时支撑后,3 种施工方法单线隧道初支、二衬弯矩和轴力均增大,这和竖向位移的变化规律基本一致。对比 3 种施工方法,初支和二衬弯矩 CRD 法最小,九步双侧壁导坑法最大,这主要是由于 CRD 法施工步最少,对围岩的扰动次数少; 从表 3 还可以看出,CRD 法施工时初支和二衬的轴力均较大,而六步双侧壁导坑法施工轴力最小。

3. 3 双线隧道衬砌内力

从表 3 可以看出,拆除临时支撑后,3 种施工方法双线隧道初支弯矩和轴力均增大,这和竖向位移以及单线隧道内力的变化规律基本一致。对比3 种施工方法,初支弯矩 CRD 法最小,九步双侧壁导坑法最大,这主要是由于 CRD 法施工步最少,对围岩的扰动次数少,但相差幅值不大; 从表 3 还可以看出,九步双侧壁导坑法施工时初支的轴力均较大,而六步双侧壁导坑法施工轴力最小。

3. 4 中岩墙最大水平应力

从表 3 可以看出,拆除临时支撑后,3 种施工方法单线隧道初支弯矩和轴力均增大,这和竖向位移以及单、双线隧道内力的变化规律基本一致。对比 3 种施工方法,CRD 法施工对中岩墙影响最大,拆除临时支撑后,CRD 法中岩墙应力增大 1 倍左右,而九步双侧壁导坑和六步双侧壁导坑施工中岩墙内力基本一致。

总的说来,CRD 法施工比九步双侧壁导坑法和六步双侧壁导坑法引起的地表沉降和最大位移矢量大,且导致单线隧道轴力增大很多,不利于衬砌安全,但由于采用 CRD 法对围岩的扰动较小,其弯矩等相应也较小; 相较九步双侧壁导坑法,六步双侧壁导坑法施工引起地面位移基本相当,其内力稍大。因此,采用 CRD 法施工风险相对较大。总体来说,基本上可以采用六步双侧壁导坑法进行施工,在施工过程中要加强监控量测。

4 结 论

( 1) 对双线 C 型隧道,CRD 法施工比九步双侧壁导坑法和六步双侧壁导坑法引起的地表沉降和最大位移矢量大,且导致单线隧道轴力增大很多,不利于衬砌安全,但由于采用 CRD 法对围岩的扰动较小,其弯矩等相应也较小; 相较九步双侧壁导坑法,六步双侧壁导坑法施工引起地面位移基本相当,其内力稍大。因此,采用 CRD 法施工风险相对较大。总体来说,基本上可以采用六步双侧壁导坑法进行施工。

( 2) 通过对比分析,当施工拆除临时支撑时,围岩及支护结构内力重分布导致的围岩和支护结构的位移和内力变化较大,增加幅度较大,在施工中要加强监控。

( 3) 由于周围建筑物情况复杂,几种施工方法导致地面最大沉降均较大,在整个施工过程中,应注意对周围建筑物和路面的监控量测和保护。

参考文献:

[1]祝志恒,阳军生,董 辉. 双洞隧道施工引起地表移动的多参数反分析研究[J]. 岩土力学,2010,31( 1) : 293- 298.

ZHU Zhi-heng,YANG Jun-sheng,DONG Hui. Multiparameter back analysis of surface movement induced by double tube tunneling[J]. Chinese Journal of Rock and Soil Mechanics,2010,31( 1) : 293 - 298.

[2]晏 莉,阳军生,张学民,等. 水平互层岩体并行隧道中间岩柱稳定分析[J]. 岩石力学与工程学报,2009,28( 增 1) : 2898 -2904.

YAN Li,YANG Jun-sheng,ZHANG Xue-ming. Stability analysis of middle rock pillar in parallel tunnels in horizontally inter - bedding rock mass[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2009,28 ( Suppl. 1 ) :2898 - 2904.

[3]刘艳青,钟世航,卢汝绥. 小净距并行隧道力学状态的实验研究[J]. 岩石力学与工程学报,2000,19( 5) : 590- 594.

LIU Yan-qing,ZHONG Shi-hang,LU Ru-tuo. The experimental study of mechanical state on parallel tunnels with small spacing[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2000,19( 5) : 590 - 594.

[4]刘 伟. 小净距公路隧道净距优化研究[D]. 上海: 同济大学,2004.

LIU Wei. Spacing optimization of road tunnels with small distance[D]. Shanghai: Tongji University,2004.

[5]雷震宇. 超小间距隧道的拆撑分析[J]. 同济大学学报,2008,36( 7) : 932 -936.

LEI Zhen-yu. Analysis of dismantling shoring of tunnels with super small interval[J]. Chinese Journal of Tongji University,2008,36( 7) : 932 - 936.

[6]杨会军,刘虹阳. 浅埋暗挖小净距隧道应力集中现象分析[J]. 铁道工程学报,2010,1( 1) : 42 -46.

YANG Hui-jun,LIU Hong-yang. Analysis on stress concentration of a little space between tunnels undercut under shallow cover[J]. Journal of Railway Engineering Society,2010,1( 1) : 42 - 46.

[7]杨会军. 浅埋暗挖大跨隧道施工环境影响分析[J]. 铁道工程学报,2010,5( 5) : 43 -47.

YANG Hui-jun. Analysis of impact construction of shallow large - span tunnel on environment with surface excavation method[J]. Journal of Railway Engineering Society,

2010,5( 5) : 43 - 47.

[8]何本国,朱永全,张志强. 超小净距隧道不同爆破方式现场试验研究[J]. 铁道科学与工程学报,2010,7( 5) :65 - 69.

HE Ben-guo,ZHU Yong-quan,ZHANG Zhi-qiang. Study on in - situ test for different blasting methods of the super small - distance tunnel[J]. Chinese Journal of Railway Science and Engineering,2010,7( 5) : 65 - 69.

[9]Itasca Consulting Group Inc FLAC2D,fast Lagrangian analysis of continua ( version 5. 0 ) ,User’s manual[Z].Itasca Consulting Group,Inc. ,2005.

[10]徐 搴,赵德安,余艳云. 城市超小净距暗挖隧道施工动态数值模拟分析[J]. 兰州交通大学学报,2010,29( 1) : 112 -117.

XU Qian,ZHAO De’an,YU Yan-yun. Dynamic numerical simulation and analysis of super - small clear distance underground excavated tunnel in the city[J]. Chinese Journal of Lanzhou Jiaotong University,2010,29( 1) : 112 -117.