泥水盾构下穿运营地铁隧道的监护技术

摘 要:相互交叉的隧道近距离施工中,新建隧道施工必然会扰动既有隧道,增加运营地铁结构安全监护的难度。解决好穿越施工引起的运营隧道结构变形控制问题,对城市地下设施建设与安全监护具有重要的意义。以上海西藏南路越江隧道下穿越 M8 线隧道监护工程为例,介绍了泥水平衡盾构掘进施工对运营地铁隧道结构变形的影响,分析了变形影响主要因素,得出了既有隧道的沉降主要发生在管片拼装阶段的结论; 同时,从施工设备、材料、变形监控等方面提供了运营地铁结构安全监护的主要措施手段为同类型工程的监护提供参考。

关键词: 地铁运营监护; 穿越工程; 盾构施工

1 引 言

随着城市市政交通网络化建设地深入,隧道间相互穿越的现象逐渐增加。目前,工程界有关盾构施工期间环境控制方面的研究较多[1 ~10],施工控制技术也日渐成熟,但针对运营地铁工程监护技术的研究仍相对较少。

本文结合上海西藏南路越江通道下穿 M8 线地铁隧道工程,对大直径泥水平衡盾构下穿运营地铁隧道的监护技术进行了分析探讨。

2 监护工程概况

2. 1 工程概况

西藏南路越江隧道外径Φ11. 36 m,壁厚500 mm,中心环宽 1. 5 m,工程分为东、西线盾构推进段,平面净距约 11. 4 m。隧道管片采用通用单面楔形钢筋混凝土管片错缝拼装成环,采用外径Φ11. 58 m,内径 Φ11. 44 m,全长 11. 245 m 的泥水平衡盾构掘进机施工,与隧道管片外弧面间隙11 cm。盾构灵敏度为 0. 97,刀盘转速为 0. 47r / min,刀盘开口率为 25% 。

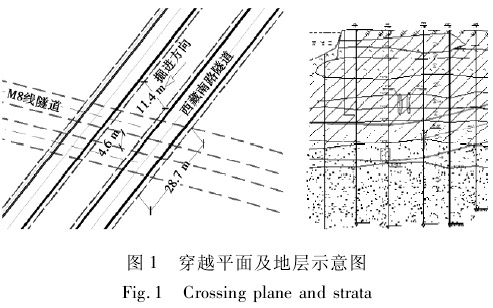

盾构从浦东工作井出洞约 400 m 后,将从 M8线周家渡站 ~ 西藏南路站区间隧道下方穿越。两对隧道成井字型交叉,两者相对位置关系如图 1 所示。两对隧道中心线水平面投影夹角约为 56°,叠交段长度为 28. 7 m。

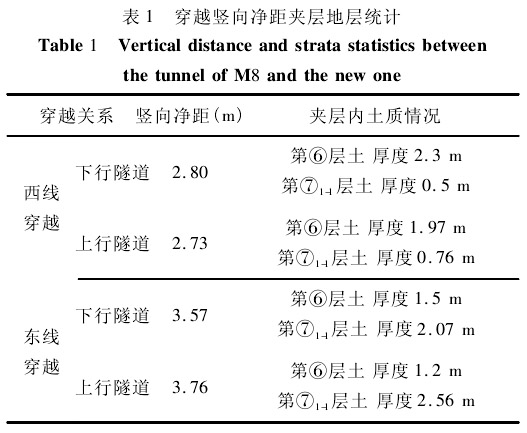

穿越段 M8 线隧道顶覆土约19. 5 m,断面土层主要为第⑤1-2层灰色粉质粘土、第⑥层暗绿色粉质粘土。穿越段越江隧道顶埋深约 29 m,盾构切削区土体主要为⑦1-1层草黄色砂质粉土和⑦1-2层灰黄色粉细砂。西藏南路隧道与 M8 线隧道间夹层内地层情况如表 1 所示。

2. 2 穿越过程划分

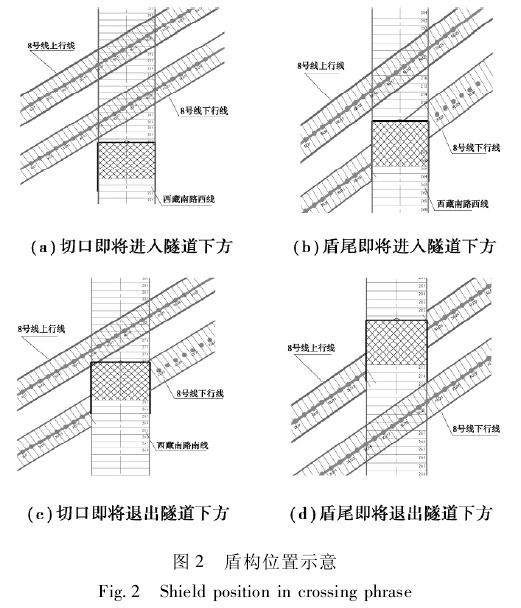

穿越过程按典型盾构位置为阶段划分依据,进行过程分析,如图 2 所示。

3 运营隧道安全监护对策

3. 1 运营隧道变形控制标准

M8 线周家渡 ~ 西藏南路区间隧道采用预制钢筋混凝土管片通缝拼装而成,管片外径 Φ6. 2 m,内径 Φ5. 5 m,环宽 1. 2 m,壁厚 350 mm,上、下行线平面净距为 4. 6 m,2007 年 12 月 29 日正式运营。线路安全正常运营及隧道结构保护要求如下:

( 1) 线路正常运营要求: 两轨道横向高差 <4 mm; 轨向偏差和高低差最大尺度值 < 4 mm /10m,即横向差异沉降 < 0. 4‰。

( 2) 隧道结构变形控制指标: 隧道结构纵向沉降与隆起控制值为 ± 5 mm; 隧道纵向水平位移控制值为 ±5 mm。

( 3) 隧道收敛值 < 20 mm; 隧道收敛变形须满足不影响地铁安全正常运行。

3. 2 监护施工对策

3. 2. 1 设备材料

( 1) 外凸刀头 东、西线盾构刀盘周边 24 把切削刀较盾壳各外凸 5 mm,实际施工将导致超挖,相当于 0. 86‰地层损失,因此须对刀头外凸部分予以割除,以控制刀盘直接超挖所带来的地层损失量。

( 2) 盾尾密封 盾构尾部采用两道钢丝刷和一道钢板束,采用进口油脂。一旦发生盾尾密封失效情况,则在管片外弧面加垫 250 mm ×300 mm 海绵条进行堵漏。

( 3) 泥水体系 工程采用 PMS 高分子泥水体系,其结合传统泥浆和高分子聚合物,可以较好地形成泥膜,同时具有很好的悬浮和携渣能力,有利于维持开挖面的稳定。

( 4) 同步注浆 东线穿越期间,将已完成穿越的西线盾构注浆设备主要部件拆除,搬运至东线盾构施工现场,确保注浆的连续性。

3. 2. 2 掘进施工

( 1) 推进速度 受变形控制、同步注浆供应能力等因素限制,盾构最大推速控制在 15 mm/min左 右。

( 2) 泥水压力 切口泥水压力是前方泥膜形成的关键,实际推进时略大于前方粉砂层内水压,使得舱内泥浆向外渗流,带动泥浆内土颗粒嵌入粉砂层; 但泥浆压力不宜设置过大,否则易导致盾尾漏浆,严重时甚至将导致盾尾密封失效。穿越期间,切口泥水压力基本按 0. 3 MPa( 西线) 、0. 32MPa( 东线) 控制。

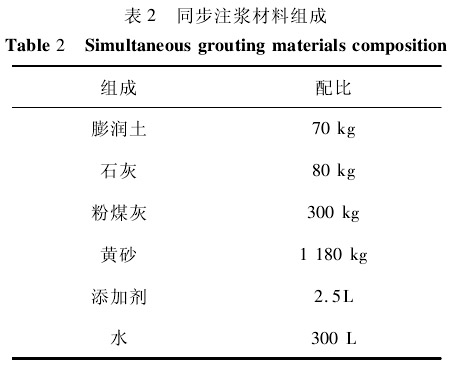

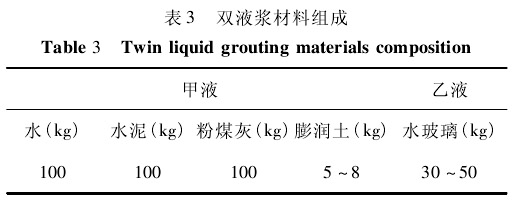

( 3) 同步注浆 本次盾构施工采用单液可硬性浆液填充管片与盾构之间建筑空隙,其配比如表2 所示:

此种单液可硬性浆液 3 d、14 d、56 d 强度分别为 0. 18 MPa、0. 415 MPa、0. 5 MPa。穿越期间,浆量基本控制在 8. 8 ~9. 2 m3,即 148% ~155% 的注浆率,当出现漏浆以及长时间停推等现象时,适当多注。

( 4) 盾构姿态 穿越期间,直线推进,控制盾构姿态保持良好,力争不纠偏或少纠偏。

3. 2. 3 补注浆

( 1) 跟踪注浆 推进期间,在工作面具备条件的前提下,利用同步注浆设备适时在盾尾后进行补浆,注浆材料及方式与同步注浆一致。

( 2) 二次注浆 此外在完成穿越,盾尾退出投影区一定距离后,采用环箍形式,进行后期二次双液补浆,其配比如下表 3 所示:

( 3) 其他在隧道变形速率较大,且其他控制措施未起作用的情况下,将在隧道内进行壁后注浆,控制隧道变形。当隧道突沉等严重情况出现时,将采取隧道内压注聚氨酯等手段。

3. 2. 4 隧道变形与结构状况监控

为实时监控隧道变形状况,以西藏南路盾构隧道东、西线盾构隧道与 8 号线上、下行线相交的两点,沿 8 号线路向两侧各 38 m 范围内( 共 100 m) ,布置 50 支 2 m 长电水平尺,构成总长 100 m 的监测段,通过监测软件实时监控隧道变形状况。此外,辅以常规人工监测手段,对隧道竖向位移以及管片收敛进行监测。

4 变形影响分析

4. 1 隧道变形特征

4. 1. 1 单环施工引起的隧道变形特征

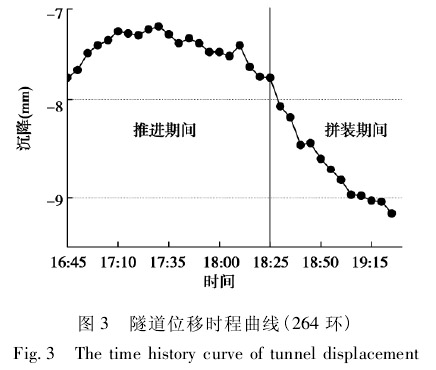

图 3 为西线穿越时,264 环施工期间隧道竖向位移时程曲线。隧道在推进初期上抬,后期维持稳定或者略微下沉; 拼装期间,隧道持续下沉。除去施工出现状况或设备故障的情况,东、西线穿越期间,隧道均表现为上述变形特点。

由于千斤顶的重新启动( 加速度由零逐渐增加,意味着外力的增加) ,以及泥水向外渗流的动水压力作用,推进初期对开挖面形成挤压。而推进中后期,由于推速趋于稳定,即加速度为零,对切口前方的支撑作用趋于稳定。

拼装期间的沉降较为明显,是由于千斤顶压力部分释放,以及向外渗流停止,导致隧道下沉,实际上每环所发生的沉降基本集中于拼装期间。

4. 1. 2 穿越对比分析

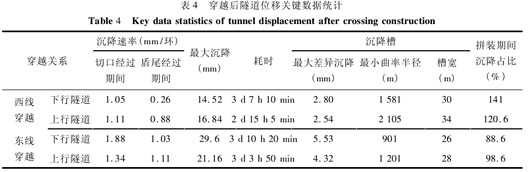

根据表 4 所列数据,东、西线各次穿越耗时在3 天左右,各次穿越完成后,隧道均呈现 30 m 左右宽的沉降槽,M8 线隧道主要变形指标均超过允许值。其中东线对下行隧道的影响最为明显,其切口经过期间,隧道下沉速率达到 1. 88 mm/环,沉降槽宽度 仅 为 26 m,槽 右 侧 最 大 差 异 沉 降 达 到5. 53 mm,2. 77‰的倾斜率远超过 0. 4‰的纵向允许倾斜率,最大沉降达到 29. 6 mm,为整个东、西线穿越期间最大沉降值。

此外,有如下现象值得注意:

( 1) 切口经过期间沉降速率均大于盾尾经过时,尤以西线穿越下行隧道时最为突出,可以认为盾构经过期间地层损失控制更加关键。

但盾尾经过期间,各次穿越引起隧道下沉幅度不一,尤以西线穿越下行隧道时,沉降相对不明显。

在前述对穿越的分析过程当中可以发现,此次穿越盾尾经过期间,跟踪注浆较多,在穿越区内平均每环注入 0. 42 m3; 此外,在 M8 线隧道也进行壁后注浆,由于浆量填充一定程度上抑止了后期隧道下沉的幅度。

( 2) 东线穿越对下、上行隧道影响相对较大,累计最大沉降分别为 29. 6 mm 以及 21. 16 mm,前者超过第一次穿越时下行隧道沉降的一倍,原因可归结为: 第二次穿越时,隧道周围土体经过第一次穿越的扰动,位移更难控制; 同时,作为 M8 线隧道直接下卧层,物理力学性质较好的第⑥层暗绿色粉质粘土比第一次薄了 80 cm。

( 3) 此外,各次穿越拼装期间隧道沉降均远超推进期间,其中西线穿越期间,由于推进期间略有上抬,下、上线隧道拼装期间沉降占比均超过100%,说明管片拼装期间产生了绝大部分的地层损失。

4. 2 关键施工参数与隧道变形关系

4. 2. 1 拼装时间与隧道沉降关系

盾构穿越时,下、上行隧道各有一环对应相同盾构位置,可以认为此位置,拼装期间,对隧道影响因素基本一致,因而可以用来考察拼装时间与对应沉降间的关系。

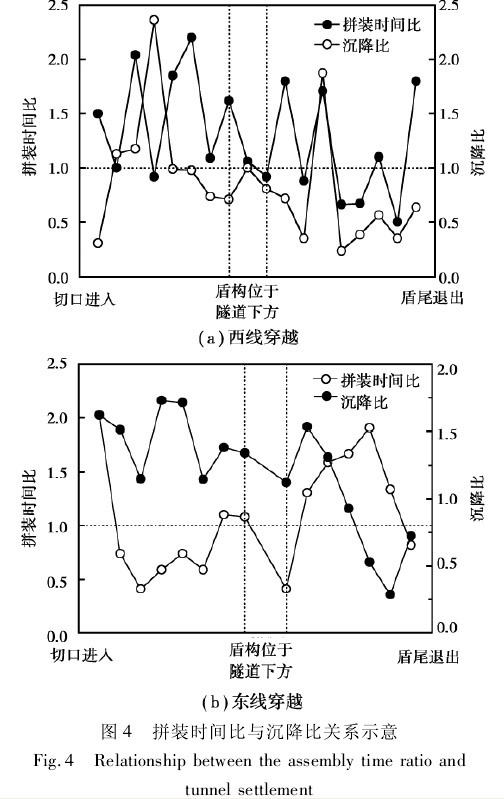

图 4 表示西、东线穿越下、上行隧道时,相同盾构位置处,各环拼装时间比与相应沉降比之间的关系( 剔除了非正常施工环) :

根据图 4( a) 可知,切口经过期间,60% 的时间内,拼装时间比与沉降比反向发展,即下行拼装时间与上行拼装时间之比增加,沉降比反而变小; 而盾尾经过期间,60%的情况下,拼装时间比越大,沉降比越大,盾尾经过后期,两曲线也明显表现出一致走势,说明拼装时间与相应沉降相关性逐渐增强。

根据图 4( b) 可知,东线穿越时,切口经过期间,拼装期内下行沉降均大于上行,但仅 33. 3% 的环数,下行拼装时间大于上行,但两曲线走向表现出一致性,说明存在相关性,即拼装时间比增加时,沉降比也增加; 盾尾经过期间,62. 5%的环数,拼装时间长短与沉降大小一致,但拼装时间比与沉降比走势不一致。

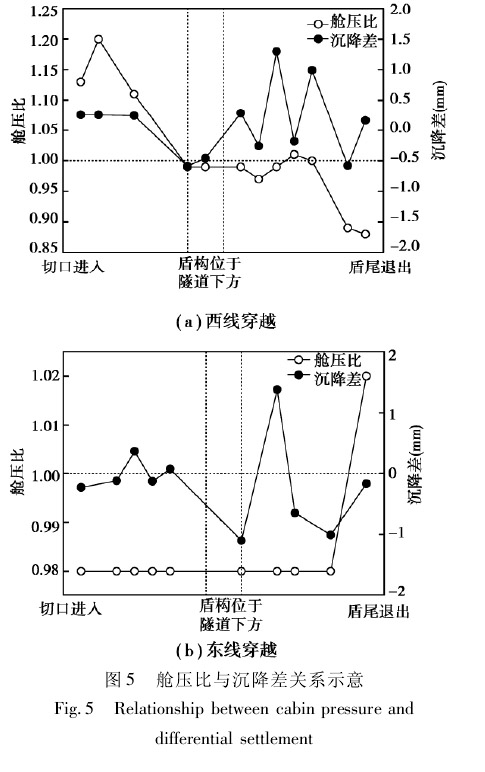

4. 2. 2 泥水压力与推进期间沉降关系

同上,选取下、上行隧道对应相同盾构位置处,考察盾构推进期间舱压与对应沉降间的关系,见图5( 剔除了推进期间出现故障等情况) 。

西线穿越初期,舱压比与沉降差表现出一致性,即舱压高的,推进期间沉降小,反之亦然; 但盾尾经过期间,未有明显规律。

东线穿越期间,大部分时间内,舱压比均为0. 98,期间两者未有明显相关性。

4. 2. 3 盾构姿态对隧道沉降的影响

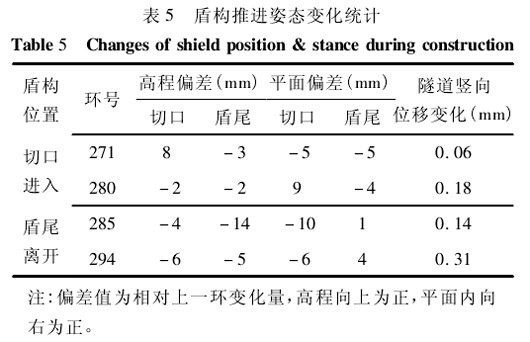

选取东线穿越下、上行隧道期间相同盾构位置,且施工未出状况的各一环管片,观察盾构不同姿态调整对隧道影响。

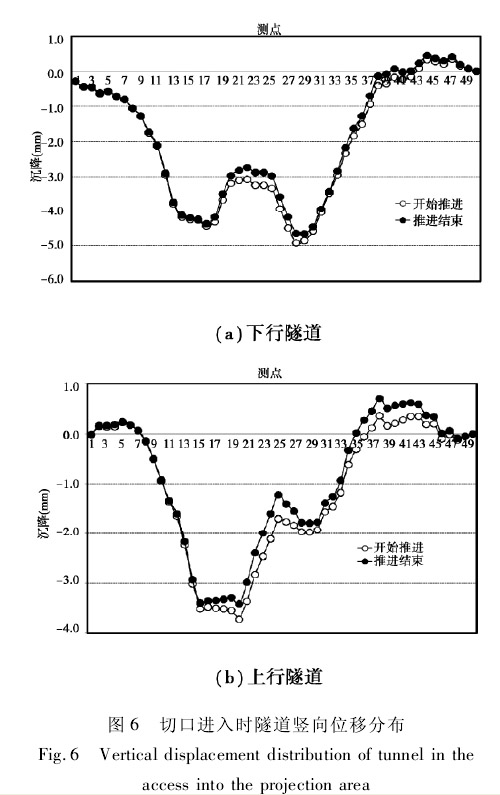

( 1) 切口进入隧道时: 盾构在该位置,切口已进入隧道下方 3 环,而盾尾暂未进入。由表 5 可知,271 环切口在竖直面内上抬,而盾尾略微下探;280 环盾尾切口均小幅下探。

图 6( a) 、( b) 分别为推进 271 环、280 环前后,下、上行隧道竖向位移分布。

对比推进 271 环以及 280 环推进前后,下、上行隧道未因盾构切口上抬而呈现明显隆起。

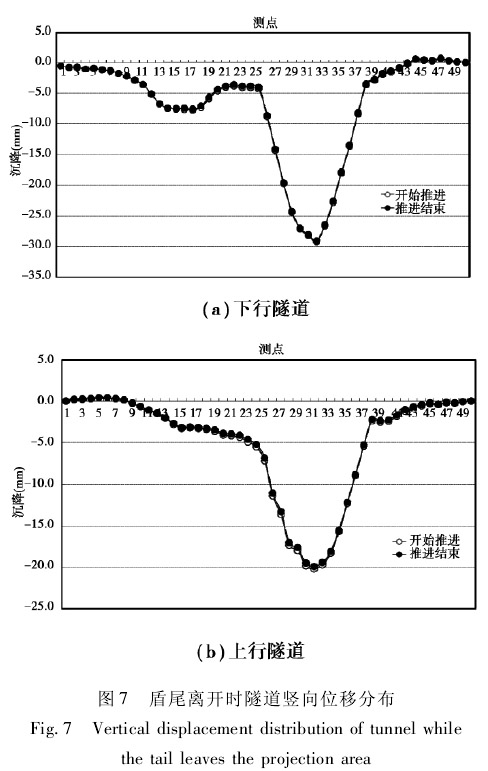

( 2) 盾尾即将离开隧道时: 盾构在该位置,切口已出隧道下方,而盾尾即将离开隧道下方。由表5 可知,285 环切口在竖直面内小幅下探,而盾尾下探量达到 14 mm,水平面内,盾尾左右无明显挤压;294 环切口、盾尾均下探 5 mm 左右,盾尾在水平面内向右小幅挤压。

图 7( a) 、( b) 分别为,推进 285 环、294 环前后,下、上行隧道竖向位移分布。

根据上图所示,推进 285 环前后,隧道未因盾尾明显下探而出现下沉。

4. 3 隧道变形影响因素探讨

4. 3. 1 施工工艺

泥水盾构施工工艺本身存在不可避免产生地层损失的缺陷,从而导致隧道变形,主要分以下几方面:

( 1) 拼装停顿期 每推完一环,泥水系统停止送、排泥,千斤顶分区回缩,拼装管片。在这个过程中,千斤顶油压不可避免地部分释放,舱内泥水停止向外渗流,维持正面稳定存在不确定性,因而在管片拼装期间,地层损失集中产生。

( 2) 同步注浆 对于盾构机与管片之间的建筑空隙,一般采用同步注浆的方式加以填充,通常采取多点、以及略大于建筑空隙量的形式注入,但是其仍然存在不确定性。

4. 3. 2 施工质量

盾构施工的质量,将直接影响到对上方隧道位移的控制,其与现场施工组织管理以及操作人员熟练程度以及经验有关。

( 1) 盾构姿态控制质量 姿态但实际推进过程中,由于施工精度、地质条件等原因,盾构姿态会出现不同程度不符合设计轴线的情况。对于11. 58 m直径的大盾构,切口或盾尾稍有动静,将直接影响到周围土体的稳定,直接导致隧道位移。

( 2) 管片拼装质量 管片拼装质量的好坏将影响到管片本身防水效果及结构状况; 此外,将影响到盾尾密封的效果,如出现错台等情况,将形成相对密封薄弱处,导致外部泥水进入。

( 3) 配管 盾构推进一段距离,就需接管,如配管操作不当,将对正面舱压产生影响,如时间过长,将拖延管片拼装时间,对隧道沉降控制不利。

4. 3. 3 施工故障

东、西线穿越期间,主要存在以下类型故障。

( 1) 注浆体系: 包括搅拌机故障、注浆泵故障、浆液运输不及时等。

( 2) 运输体系: 包括行车故障、电瓶车故障。

( 3) 盾构机械: 包括盾尾漏浆、密封失效以及刀盘跳闸等状况。

5 结 论

泥水平衡盾构下穿运营地铁的监护难度相对较大,运营隧道监护的关键是控制地层损失:

( 1) 通过优化施工设备,避免外凸刀头形成直接地层损失;

( 2) 停推期间维持正面稳定存在不确定性,因而在管片拼装期间,地层损失集中产生,因此,提高施工效率,减少管片拼装及其它非正常推进时间,可减少地层损失的发生;

( 3) 采用双液跟踪注浆可有效控制地层损失发生后,运营隧道沉降的发展。

参考文献(References)

[1] 白廷辉,尤旭东,李文勇. 盾构超近距离穿越地铁运营隧道的保护技术[J]. 地下空间,1999,19( 4) : 311-316. ( Bai Tinghui,You Xudong,Li Wenyong. The protection technique during passing of shield through the operating metro tunnel[J]. Underground Space,1999,19( 4) : 311-316. ( in Chinese) )

[2] 邵华,张子新. 盾构近距离穿越施工对已运营隧道的扰动影响分析[J]. 岩土力学,2003,25( 增 2) : 545-549. ( Shao Hua,Zhang Zixin. Analysis of disturbing effect on running subway caused by adjacent shield-driven [J]. Rock and Soil Mechanics,2003,25( Supp. 2) :545-549. ( in Chinese) )

[3] 邵华,张子新. 基于地层损失概念的盾构穿越运营隧道有限元分析[J]. 现代隧道技术,2007,44( 2) : 35-42. ( Shao Hua,Zhang Zixin. FEM analysis of shield crossing under subway tunnel based on concept of ground loss [J]. Modern tunnelling technology,2007,44( 2) : 35-42. ( in Chinese) )

[4] 胡群芳,黄宏伟. 盾构下穿越已运营隧道施工监测与技术分析[J]. 岩土工程学报,2006,28( 1) : 42-47.( Hu Qunfang,Huang Hongwei. Analysis and monitoring on shield tunneling under existing adjacent tunnel[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2006,28( 1) : 42-47. ( in Chinese) )

[5] 李庭平,沈水龙,姜弘. 下穿式盾构泥水压力对既有隧道的影响分析[J]. 地下空间与工程学报,2009,5( 3) : 553-556. ( Li Tingping,Shen Shuilong,Jiang Hong. Analysis on the behavior of existing tunnels due to setting of slurry pressure in slurry shield[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2009,5( 3) : 553-556. ( in Chinese) )

[6] 杜进禄,黄醒春,王飞. 大型泥水盾构施工土体扰动实测及动态模拟[J]. 地下空间与工程学报,2009,5( 6) : 1 205-1 210. ( Du Jinlu,Huang Xingchun,Wang Fei. Measurement and simulation of subsoil disturbance of large section slurry shield construction [J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2009,5( 6) : 1 205-1 210. ( in Chinese) )

[7] 胡欣雨,张子新. 砂卵石地层土压盾构开挖面动态平衡机理研究[J]. 地下空间与工程学报,2009,5( 6) :1 115-1 121. ( Hu XinYu,Zhang Zixin. Research on dynamic balance mechanism of the excavation face with earth pressure shield in sandy cobble ground[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2009,5( 6) : 1 115-1 121. ( in Chinese) )

[8] 付昱凯,陆小龙,丁文其,等. 盾构隧道施工动态扰动特点及控制分析[J]. 地下空间与工程学报,2010,6( 4) : 810-814. ( Fu Yukai,Lu Xiaolong,Ding Wenji,et al. Analysis on the characteristics of dynamic disturbance due to shield tunneling and the construction control[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2010,6( 4) : 810-814. ( in Chinese) )

[9] 朱伟,秦建设. 砂土中盾构开挖面变形与破坏数值模拟研究[J]. 岩土工程学报,2005,27( 8) : 897-902.( Zhu Wei,Qin Jianshe. Numerical study on face movement and collapse around shield tunnels in sand [J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2005,27( 8) : 897-902. ( in Chinese) )

[10] 裴洪军,孙树林,吴绍明,等. 隧道盾构法施工开挖面稳定性研究方法评析[J]. 地下空间与工程学报,2005,1( 1) : 117-119. ( Pei Hongjun,Sun Shulin,Wu Shaoming,et al. Analysis of research methods for face stability at shield tunneling[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2005,1 ( 1 ) : 117-119. ( in Chinese ) )