深基坑开挖影响下浅埋运营隧道位移特性

摘 要:深基坑开挖会引起临近运营地铁隧道的附加应力与变形,并影响其运营安全。本文结合上海地区某工程案例,采用数值方法分析了两侧深基坑开挖对穿越其间的浅埋运营隧道的影响。采用非线性有限元研究了运营隧道的响应特性,并评估了控制隧道位移的各种施工措施的有效性。通过参数分析探讨了施工顺序、绑桩设置、隧道与基坑围护结构的关系等因素对隧道位移的影响规律。结果表明,由于两侧基坑净距小且基坑与暗埋隧道共墙,运营隧道

在基坑开挖过程中发生隆起。

关键词: 深基坑; 运营隧道; 穿越; 位移特性; 隆起

1 引 言

随着城市轨道交通建设和地下空间开发的发展,新建地下结构与既有运营隧道之间的矛盾日益突出。邻近地铁的岩土工程施工会影响隧道的受力与变形,包括基坑开挖引起的下卧隧道隆起、邻近隧道沉降和水平位移等,对于软土地区的隧道尤为突出。Burford[1]最早报道了伦敦地铁隧道因上方开挖卸荷在 27 年间累计隆起 50 mm 的案例。Chang 等[2]分析了台北地铁因邻近基坑开挖导致隧道损坏的事故,并给出了紧邻地铁实施深基坑开挖的控制建议。Sharma 等[3]研究了新加坡 MRT隧道受侧上方大面积开挖影响的特性。近年来,上海、南京等地也有大量案例报道[4 ~10],并通过现场监测分析了深基坑开挖对邻近隧道的影响。在工程经验和实测结果的基础上,提出了诸多控制方法并应用于工程[4 ~6,8]。不少学者通过数值方法分析了运营隧道与深基坑之间的相互影响[3,6,9,10]。上述研究主要集中于单个基坑开挖对邻近隧道的影响,而关于两个相邻基坑共同作用下对穿越隧道的影响则未见报道。

本文结合上海地区的具体工程,通过数值方法研究两侧深基坑开挖影响下的隧道变形特性,模拟施工过程中浅埋运营隧道与两侧基坑的相互影响,并探讨影响隧道位移的不同因素及其规律。

2 工程背景

2. 1 工程概况

本项目位于上海陆家嘴金融区内,周边有众多的高层建筑、市政管线及地铁线路。场地为一个三角形区域,占地面积约 37 900 m2,拟建建筑主要由塔楼和裙楼组成,总建筑面积约为 276 896 m2,其中塔楼高约 90 m。整个场地下设 4 层地下车库,地下室深度约 23 ~25 m。

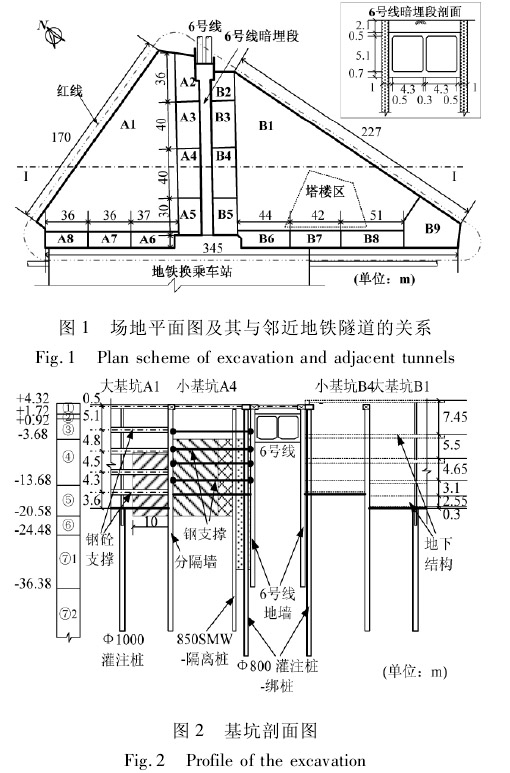

拟建场地靠近地铁换乘车站,而且地铁 6 号线穿越拟建场地并将其分成两块( 图 1) ,穿越段隧道采用明挖暗埋施工,其剖面如图。为充分利用地下空间,暗埋隧道及车站的既有地墙将作为本工程的围护结构,即新建基坑与车站、隧道共墙,运营地铁将直接受基坑开挖的影响。暗埋隧道底部埋深为8 ~ 10 m,远小于两侧基坑开挖深度。因此控制基坑开挖引起的地铁位移是本工程的重点和难点。

场地内土层主要由粘性土、粉性土、砂土组成。 根据勘察报告,各土层主要物理力学指标如表 1 所示,地下水位深度约 0. 8 m。

2. 2 基坑开挖方案

根据以往工程经验和时空效应原理,提出了一系列减小对紧邻地铁隧道影响的开挖方案,重点保护 6 号线穿越段隧道的安全运营,要点如下:

( 1) 将基坑分成 2 个大基坑和 15 个小基坑( 图 1) 。两个大基坑的面积分别为 9 246 m2和8 679 m2,开挖深度均为 23 m。邻近暗埋隧道的小基坑宽度约为 20 m,开挖深度为 19. 75 m; 而邻近地铁车站侧的小基坑宽度为 15 m,开挖深度为14. 75 m。

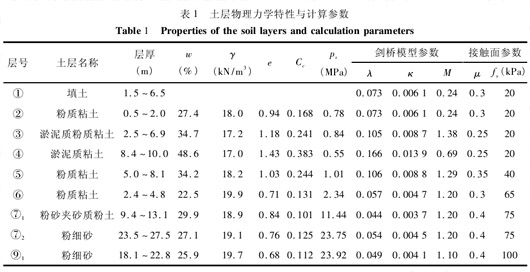

( 2) 隧道周围的土体采用深层搅拌桩加固( 图2) ,加固深度为坑底以下 5 m。在暗埋隧道穿越段两侧的小基坑内采用 SMW 工法施工隔离桩,隔离桩与隧道地墙之间的地基加固深度为 36 m。

( 3) 大基坑外围地墙厚 1. 2 m,与小基坑的分隔墙厚1 m,地墙深度均为50 m。小基坑间的分隔墙为 0. 8 m 厚、36 m 深的地墙。暗埋隧道及地铁车站的既有地墙厚 1 m,深 40 m。

( 4) 为控制暗埋隧道的竖向位移,在其两侧设置 φ800 mm 钻孔灌注桩作为绑桩,桩持力层进入9层土,桩顶与隧道地墙刚性链接。

( 5) 为减小暗埋隧道的水平位移,采用对称开挖方案,先开挖两侧大基坑。大基坑采用分层盆式开挖,设 5 道 1 200 mm × 900 mm 的钢砼支撑( 图2) 。小基坑采用跳仓开挖,先开挖偶数编号的基坑。每个小基坑设 1 道钢砼支撑和 4 道钢支撑。

3 开挖方案的数值模拟

3. 1 有限元模型与参数

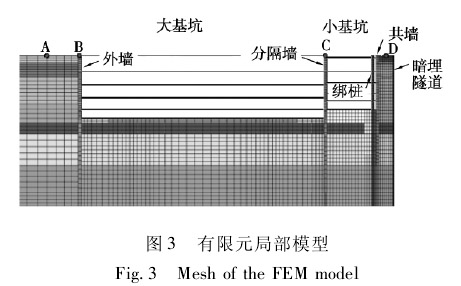

为简化分析,取图 1 中Ⅰ-Ⅰ剖面进行二维模拟。考虑结构对称性和对称开挖方案,建立一半模型,并设置对称边界条件。整个地基的模型宽度为250 m,深度为 90 m,地基侧面边界约束水平位移,底部边界约束竖向位移。模型局部网格如图 3所示。

地下结构的柱网采用梁单元模型,梁板体系等代为均厚板。坑内桩基设为与土体耦合的梁单元,从而模拟其对坑底土体回弹的约束作用。暗埋隧道两侧的绑桩、绑桩与地墙的刚性链接构件、周边土体的地基加固均以实体考虑在内,同时在二维模型中考虑绑桩空间间距对其刚度进行等代折减。

采用修正剑桥模型模拟土体的非线性特征,根据土工实验结果并结合上海地区经验,模型参数取值如表 1 所示。加固土考虑为弹性材料,其强度为1. 2 MPa,由此假设弹性模量为 200 MPa。所有结构构件为弹性材料,混凝土弹性模量为 30 GPa,钢材弹性模量为 210 GPa,泊松比均为 0. 2。考虑地下连续墙接头影响,地墙的弹性模量取为 18 GPa。采用面面接触模型模拟土与地墙的界面特性,从而反映接触面上的相对滑动和脱开趋势。接触面的摩擦系数和极限摩阻力可从地勘报告得到( 表 1) 。考虑绑桩的间距,其极限摩阻力取为表 1 中的1 /3。

数值模拟的基本计算步骤如下: Step1 为平衡初始地应力场; Step2 ~ Step11 为大基坑开挖,分 5层开挖土体并施工相应的支撑结构,每层开挖分为中心岛区域和周边土体两步; Step12 ~ Step13 分别施工大基坑底板和地下结构,并拆除相应的支撑体系; step14 ~ step18 为小基坑开挖,分 5 层开挖土体并施工相应的支撑结构; Step19 ~ Step20 分别施工小基坑底板和地下结构,并拆除相应的支撑体系;Step21 打通分隔墙,并施工地下结构顶板。

3. 2 数值分析结果

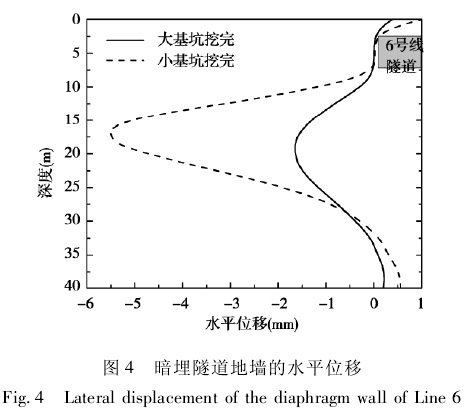

大基坑外墙的最大水平位移在基坑开挖结束时为 30. 7 mm; 分隔墙的最大水平位移在大基坑开挖结束时为 5. 7 mm,而小基坑挖完后减小到3. 2 mm。暗埋隧道既有地墙的侧向变形如图 4 所示。由于隧道刚度及对称开挖的影响,地墙上部的水平位移极小。但暗埋隧道以下部分的地墙在小基坑挖完后的最大水平位移仍可达到 5. 5 mm,其中大部分是由于小基坑开挖引起的。因此,将整个基坑分隔开挖减小了既有隧道围护结构的水平位移。

大基坑施工结束后,坑外地表的最大沉降为11. 3 mm,而坑底土体的最大回弹为 95. 3 mm。小基坑开挖对坑外土体和大基坑底土体基本没有影响。小基坑内的土体回弹在大基坑开挖结束是为10. 1 mm,当所有开挖结束后则增加到 44. 7 mm。

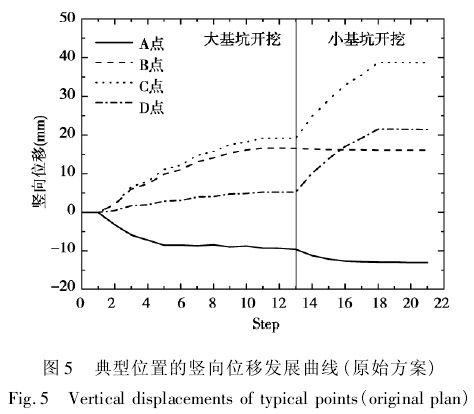

为分析基坑开挖对隧道的影响,取如图 3 中的4 个典型位置进行比较,其中 A 点为坑外 11. 3 m远处 的地表,B、C、D 点分别为大基坑外墙、分隔墙和隧道的顶部。四点的竖向位移发展曲线如图 5。开挖过程中坑外地表 A 点呈下沉趋势,大基坑开挖结束的最大沉降为 9. 6 mm,小基坑开挖过程中沉降继续增大,最终达到 13. 1 mm。大基坑开挖导致其围护结构呈回弹趋势,且回弹量随着开挖深度的增大而增加。大基坑开挖结束,B 点和 C 点回弹分别为 16. 6 mm 和 19. 2 mm。小基坑开挖对大基坑外墙没有影响,但 C 点回弹增加到 38. 7 mm。暗埋隧道与小基坑共墙,因此在整个开挖过程中均表现为隆起,大基坑结束时的回弹为 5. 2 mm,小基坑施工结束后增加到 21. 4 mm。隧道的竖向位移主要由小基坑引起,且该部分回弹量与 C 点相近。

4 参数分析

4. 1 开挖顺序的影响

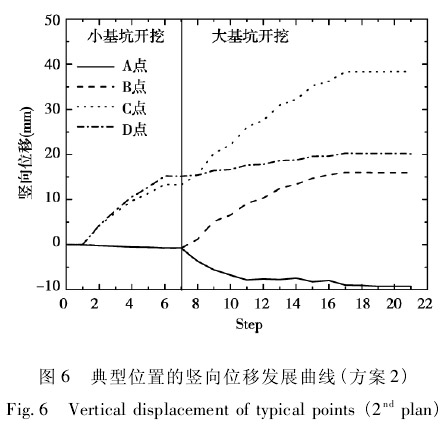

考虑到隧道的水平位移控制及施工工期因素,前述施工方案采用对称开挖并且先施工两侧大基坑( 原始方案) 。如果先开挖小基坑( 方案 2) ,则 4个典型位置的竖向位移发展曲线变化为如图 6 所示。小基坑开挖对于远处的 A、B 两点基本无影响,A 点在大基坑开挖过程中下沉而 B 点上抬。C点和 D 点在小基坑开挖过程中的隆起量基本相同,而 C 点在大基坑开挖中的隆起更大。比较图 6和图 5 可见,B、C 两点的最终隆起量不受开挖方案的影响。方案 2 中大小基坑开挖引起的 D 点隆起量分别为 5 mm 和 15. 2 mm,均小于原始方案的值。因此先开挖小基坑大约可以减少 6% 左右的隧道隆起量。

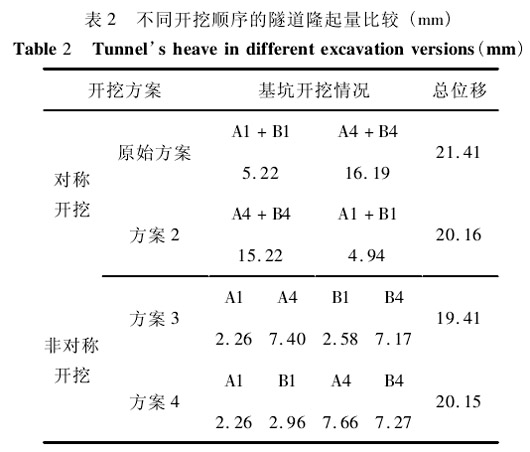

为更细致的讨论开挖顺序的影响,提出两个非对称开挖方案进行模拟分析。建立完整的 2 维模型,对于图 2 中的四个基坑,施工顺序及隧道隆沉比较如表 2 所示。结果表明,坑外地表和大基坑外墙的位移主要由相应的大基坑开挖引起。隔墙的竖向位移则受到其两侧基坑的影响。这些位置的最终隆沉与原始方案相近,但暗埋隧道顶部( D点) 的位移则不同。非对称开挖减少了两侧基坑开挖的相互影响及叠加效应,从而减小了隧道隆起量。

对称开挖时,暗埋隧道基本无水平位移。采用非对称开挖后,方案 3 和方案 4 的隧道水平位移分别为 6. 4 mm 和 4. 9 mm。由于方案 3 的开挖卸荷更为不对称,其引起的隧道水平位移也更大。隧道的竖向位移和水平位移组合成一个更大的总位移,可能会引起更多运营隧道的潜在危险。

4. 2 绑桩的影响

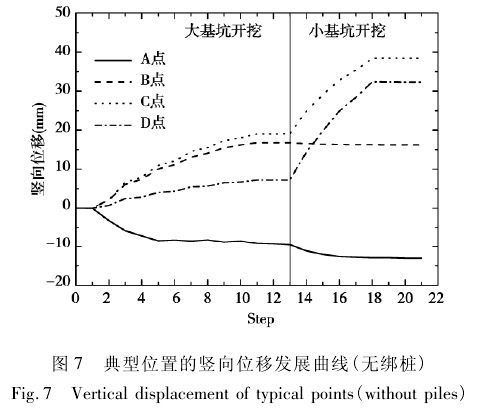

为控制隧道的竖向位移,在其两侧各设置了一排绑桩。如果不设置绑桩,则各典型位置的隆沉发展曲线如图 7 所示。A、B、C 三点的竖向位移基本与图 5 相 似,但 D 点 的 最 终 隆 起 量 达 到 了32. 3 mm,远大于设置绑桩的情况。小基坑开挖引起的 隧 道 隆 起 量 从 原 来 的 16. 2 mm 增 加 到25. 2 mm,绑桩的设置对于控制隧道竖向位移有显著的效果。

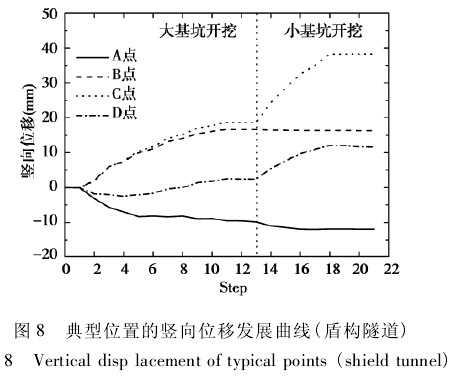

4. 3 基坑与隧道共墙的影响

由于暗埋隧道穿越段的地下连续墙作为新基坑的围护结构使用,因此将直接受到开挖卸荷的影响,且隧道的隆沉量与围护结构一致。将暗埋隧道改成盾构隧道,将隧道与地墙之间的连接去掉,并模拟基坑开挖过程,可以得到如图 8 所示的典型位置隆沉发展曲线,其中 D 点为盾构顶部。比较图 8和图 5,A、B、C 三点的竖向位移基本相似,而隧道的竖向位移明显不同。盾构隧道在大基坑开挖初期出现沉降,并当基坑开挖到一定深度后开始隆起。大基坑完成后的隧道隆起约为 2. 5 mm,小基坑引起的隧道隆起量为 9. 1 mm,隧道最终隆起量为 11. 6 mm,仅为共墙的暗埋隧道隆起量一半左右。由于盾构隧道与地墙之间的土体可能变形,基坑对盾构隧道的影响更小。但因隧道与基坑的净距很小且同时受两侧基坑开挖的影响,因此隧道仍表现为隆起。

5 结 论

结合上海地区的具体背景工程,采用数值方法分析了两侧深基坑开挖影响下浅埋运营隧道的变形特性,得到如下结论。

( 1) 穿越隧道同时受到两侧基坑开挖的影响,由于两侧基坑净距小且基坑与暗埋隧道共墙,明挖暗埋隧道在基坑开挖过程中发生隆起。由于结构共墙而直接受到开挖卸荷影响,因此暗埋隧道隆起比相同位置的盾构隧道更为明显。

( 2) 将邻近基坑分割为紧邻隧道的小基坑和相对远处的大基坑,通过小基坑的设置隔离大基坑开挖对隧道的影响,隧道位移主要有小基坑开挖引起,这种分隔式开挖可以有效减少隧道的隆起。

( 3) 非对称开挖因减小了单次卸荷量,所引起的隧道隆起较小,但其会引起隧道的侧向位移从而影响隧道安全。与隧道地墙刚性链接的绑桩可以有效控制隧道竖向位移,大约减少 1/3 的隆起量。

参考文献(References)

[1] Burford D. Heave of tunnels beneath the Shell Center,London,1959-1986[J]. Geotechnique,1988,38( 1) :135-137.

[2] Chang CT,Sun CW,Duann SW,and et al. Response of a Taipei Rapid Transit System ( TRTS) tunnel to adjacent excavation[J]. Tunneling and Underground Space Technology,2001,16( 3) : 151-158.

[3] Sharma JS,Hefny AM,Zhao J,et al. Effect of large excavation on displacement of adjacent MRT tunnels[J]. Tunneling and Underground Space Technology,2001,16( 2) : 93-98.

[4] 刘国彬,黄院雄,侯学渊. 基坑工程下已运行地铁区间隧道上抬变形的控制研究与实践[J]. 岩石力学与工程 学 报,2001,20 ( 2) : 202-207. ( Liu Guobin,Huang Yuanxiong,Hou Xueyuan. The prediction and control of rebound deformation of the existed tunnels right under excavation[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2001,20 ( 2) : 202-207. ( inChinese) )

[5] 吉茂杰,陈登峰. 基坑工程影响隧道位移的施工工艺控制方法[J]. 中国市政工程,2001,( 2) : 36-39. ( Ji Maojie,Chen Dengfeng. Control of foundation pit construction causing tunnel displacement [J]. China Municipal Engineering,2001,( 2 ) : 36-39. ( in Chinese) )

[6] Hu ZF,Yue ZQ,Zhou J,et al. Design and construction of a deep excavation in soft soils adjacent to theShanghai Metro tunnels [J]. Canadian Geotechnical Journal,2003,40( 5) : 933-948.

[7] 陈郁,张冬梅. 基坑开挖对下卧隧道隆起的实测影响分析[J]. 地下空间,2004,24( 5) : 748-751. ( Chen Yu,Zhang Dongmei. Analysis of monitoring data on tunnel heaving due to unloading of foundation pit excavation[J]. Underground Space,2004,24 ( 5 ) : 748-751. ( in Chinese) )

[8] 李志高,刘国彬,曾远,等. 基坑开挖引起下方隧道的变形控制[J]. 地下空间与工程学报,2006,2( 3) :430-433. ( Li Zhigao,Liu Guobin,Zeng Yuan,et al.Control measures of tunnel displacement by over-excavation unloading[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2006,2 ( 3 ) : 430-433. ( inChinese) )

[9] 郑永来,王金龙. 轨道交通上方大面积基坑开挖三维问题分析[J]. 地下空间与工程学报,2009,5( 2) :277-282. ( Zheng Yonglai,Wang Jinlong. 3D analysis in the large area excavation above the Shanghai Metro tunnels [J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2009,5( 2) : 277-282. ( in Chinese) )

[10] Liu HL,Li P,Liu JY. Numerical investigation of underlying tunnel heave during a new tunnel construction[J]. Tunnelling and Underground Space Technology,2011,26( 2) : 276-283.