为达到理想的施工效果,将初衬施工作业作为关键工作进行控制,初衬施工 1 个作业循环(掘进 0.5 m)为:土体加固→上部土方开挖→安拱顶及侧壁钢拱架及格栅→湿喷混凝土封闭→下部土方开挖→安装侧壁及下部钢拱架及格栅(锁角锚杆施工)→湿喷混凝土封闭。 4 个导洞均采用上下台阶法进行作业,每个作业班组须完成最后的作业循环后方可进行交接班。 禁止在作业循环未完成时进行交接班工作。 通过作业循环的限定,保证了施工的连续性,做到了不间断施工。

勤量测是浅埋暗挖“十八字”方针的重要内容,合理、准确、有效的监测成果,是采取各种技术措施的前提。 该段隧道施工中,除监测新建隧道外,还对既有线进行了细致的监测,以确保施工质量及安全。

该段隧道施工,在掌子面施工至既有外环线附近时, 结构沉降值一度达到 2.1 mm, 最大速率达到0.6 mm/d。 当信息及时反馈后,马上停止开挖,并进行背后注浆。 注浆过程也是在实时动态监测下进行的,根据监测数据的变化对注浆压力、注浆位置、注浆量进行调整。通过监测数据分析和施工技术的紧密结合,既有线结构底板的沉降趋于缓和,沉降速率在0.1~0.4 mm/d 之间波动。

该工程对于上层滞水,尤其是既有线结构侧墙外侧的滞水,采用预留导水管及时排出洞外 ,防止该处滞水由初衬结构与既有线结构底板的缝隙进入掌子面。 对于潜水采取水平辅射井的方法进行降水,经施工检验,达到了理想的降水效果。

结合实际情况,将设计隧道的土体进行分类,采取合理的加固措施。 对于既有线肥槽内的回填杂土,采用渗入注浆法加固;对地铁新建隧道西侧的原状土体,由于其以砂及黏土为主,故采用劈裂注入法加固。 在开挖断面两侧进行小导管超前注浆加固,小导管采用Ф32 厚壁钢管,管长 3.5 m,环向间距为 0.3 m,纵向间距为1.0 m,外插角 7~10 °,注浆材料采用超细水泥,以起到加固隧道周围土体的作用[3]。 超前小导管注浆包括封闭工作面、钻孔、安设小导管、注浆、效果检验等工序。 水泥浆水灰质量配合比为 1∶ 0.5,水泥中添加2 %~3 %的促凝剂。 注浆时,同时控制注浆压力及注浆量,注浆压力初始值不得大于0.1 MPa, 作业中分级、逐步升压至控制压力,填充注浆压力控制在0.1~0.5 MPa 之间[4]。注浆量控制综合考虑地层情况,单管浆液扩散半径以0.5~1.0 m,土体孔隙率按 2 %~3 %考虑,综合单管注浆量计算整排导管注浆量,以整排导管注浆量推算总的注浆量。

2)土方开挖

完成土体加固后,对加固后的地层进行开挖。共设4 个导洞,各导洞均采用上下台阶开挖法,先开挖上台阶的环形拱部,留核心土,当初期支护施工完成后,再开挖核心土,上台阶长度控制在 3 m 左右。

为控制开挖因素引起的环线地铁沉降,在①号、②号导洞施工时,缩短两个导洞的开挖步距,减少纵向土体的扰动距离;及早施工②号导洞初衬,完成半侧洞体初衬结构,形成对环线地铁的支撑体系,为③号、④号导洞开挖施工创造有利条件。

土方开挖须做到:

①上、下断面台阶长度控制在 3 m 左右。

②开挖轮廓线充分考虑施工误差、预留变形和超挖等因素的影响,参照以往施工经验及沉降控制标准,拟定超挖量控制在5~7 cm,施工时可根据监测结果进行调整。

③开挖前应采取超前预支护和预加固措施,做到预加固、开挖、支护三环节紧密衔接。 当地层自稳能力差或开挖工作面停工时间较长时,采取增加临时仰拱、喷混凝土封闭掌子面等辅助施工措施。

④开挖过程中,上半断面采用环形开挖,尽可能多保留核心土;下半断面开挖时,边墙采用单侧或双侧交错开挖,仰拱尽快开挖,缩短全断面封闭时间。

⑤开挖掌子面需超前用砂浆锚杆进行全断面支护(不小于3 m),并及时封闭掌子面。

⑥增加过环线地铁处暗挖段隧道的净空尺寸,隧道顶板直接紧贴环线地铁底板垫层,之间不留土层。

⑦作好开挖的施工记录和地质断面描述,加强对洞内外的观察。

⑧区间隧道不得欠挖,对意外出现的超挖或塌方采用喷混凝土回填密实,并及时进行背后回填注浆。

⑨开挖过程中必须加强监控量测,当发现拱顶、拱脚和边墙位移速率值超过设计允许值或出现突变时,要及时施工临时支撑或仰拱,以形成封闭环,控制位移和变形。

⑩在开挖前进行超前地质探测,探测范围为掌子面前方4~5 m,发现土质变化及含水量增大时及时采取措施,处理完后可继续施工。

3)锁角锚杆及钢格栅施工

该段初衬为平顶直墙结构,侧向土体压力较大,在初衬仰拱未封闭前,为控制墙体钢架底端位移,应尽早施工仰拱封闭成环,增加支护结构的稳定性。

上下台阶的拱角设置锁角锚杆。 锚杆长 1.5 m,使用Ф25 螺纹钢筋制成,斜向 60 °角打入外侧地层,端部与拱架焊接,每榀向外侧打入 1 根锚杆 ,以防拱架在土压下收敛。

格栅安装采取如下措施:

①每步格栅落实到原状土上,并加设垫板,同时每步格栅与现有结构顶紧,并预留注浆管。 当初支封闭后及时注浆回填,尤其第二步初支封闭后,在上导洞顶部回填后进行压浆处理。每步格栅在两端脚部设置锁脚锚管。 格栅接头每环错开设置,脚部设为 L 型。

②在每步格栅中部设置预顶螺杆支柱,螺杆支柱上部顶在环线地铁垫层底部,下部作用在千斤顶上,支撑在中隔板上。

4)初喷混凝土强度保证措施

①严格控制混凝土施工配合比,配合比经试验确定,混凝土各项指标都必须满足设计及规范要求,混凝土拌合用料称量精度必须符合规范要求。

②严格控制原材料的质量,原材料的各项指标都必须满足要求。

③喷射混凝土施工中确定合理的风压,保证喷料均匀、连续。 同时加强对设备的保养,保证其工作性能。

④喷射作业由有经验、技术熟练的喷射手操作,保证喷射混凝土各层之间衔接紧密。

⑤复喷射混凝土前先按设计要求完成超前小导管、钢筋网、格栅钢架的安装工作。

⑥喷射混凝土由专人喷水养护,以减少因水化热引起的开裂,发现裂纹用红油漆作标记,进行观察和监测,确定其是否继续发展,若继续发展,找出原因并作处理。

⑦坚决实行“四不”制度:喷射混凝土工序不完,掌子面不前进,喷射混凝土厚度不够不前进,混凝土喷射后发现问题未解决不前进,监测表明结构不安全不前进。

5)初衬背后补注浆

及时补注浆是减少既有结构沉降的有效方法。补注浆是在信息化监测体系的指导下进行的,通过监测确定注浆位置及注浆量,保证注浆效果。初期支护由于喷射混凝土作业受施工及地层稳定等条件的影响,喷射混凝土支护体局部会收缩,为保证初衬的施工效果,采取初衬背后补注浆的措施,初衬背后注浆稳压 10 min,即可实现控制沉降的目的,又能达到防水的效果,以减少施工时间洞内积水为防水板无水施工创造条件。 注浆管每1 m 布置 1 榀,每榀 3 根,分别布于拱顶和两侧上方。

3. 2. 3 二衬施工

施工中,通过优化二衬结构施工次序及钢柱托换环节,有效地减少了二衬结构施工对环线地铁结构的影响,达到了理想的效果。

1)二衬结构施工顺序的优化

二衬结构竖向按底板、边墙及顶板顺序进行施工,采用钢模、碗扣式支架支撑体系。 隧道二衬施工的顺序为:施工②号导洞底板及侧墙踢克→跳仓施工①号导洞侧墙及顶板→跳仓施工④号导洞底板及踢克→跳仓施工③号导洞则墙及顶板(根据二衬结构长度,二衬结构施工时共分4 仓,每仓 8 m)。

各导洞钢筋采用螺纹连接,混凝土采用高压泵送入模,进行顶板混凝土浇筑时,分段预留注浆管,注浆管外套橡胶止水环。

进行③、④号导洞二衬结构施工时,没有对①、②号导洞进行钢柱托换,而是在不拆模的情况下进行③、④号导洞二衬结构施工,这样减少了钢柱托换的中间环节,减少环线地铁结构的沉降,同时为二衬背后补注浆创造有利条件。

2)二衬背后补注浆

在二衬结构混凝土浇筑过程中,隧道顶部混凝土是靠泵压入的,顶部混凝土与防水层接触面难免出现缝隙。为防止此部位形成积水区域,施工时在顶拱埋设注浆管。注浆管的顶端管口靠近防水层表面,并将注浆管固定,以免混凝土浇筑过程中造成注浆管移位。待混凝土达到设计强度时,采取二次注浆的措施填充空隙,保证结构的防水效果。预注浆各孔段的进浆量小于50 L / min,注浆浆液采用水泥浆,水灰质量配合比为 1∶(0.4~0.5),水泥中添加2 %~3 %的促凝剂。 当混凝土出现滴水、渗水现象时,需填充注浆堵水,浆液采用1∶1 水泥砂浆,注浆选用泥浆泵,注浆压力根据现场实际情况确定,但不小于 0.2 MPa,注浆压力达到或接近设计终压后稳压10 min。 二衬补注浆在混凝土强度达到要求,不拆除支撑及模板的情况下进行。 通过与监测数据结合及时进行补注浆,以增加注浆效果及新建隧道的安全。

4 环线地铁沉降量控制效果

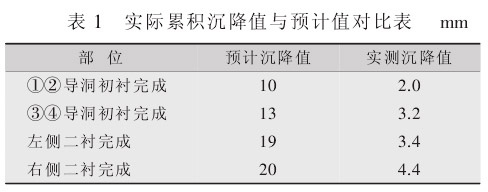

通过采取各项管理及技术措施,取得了良好效果。经对环线地铁进行跟踪监测,在施工完成 1 年后,环线地铁结构沉降值为4.4 mm,远小于结构沉降预计值(20 mm)。 环线地铁结构实际累积沉降量与预计沉降值如表1 所示。

5 结论

采用浅埋暗挖法下穿既有建(构)筑物,如何采取措施保证既有结构的安全,是类似穿越工程的最主要目标之一。 该工程通过采取严格的施工组织管理以及各项行之有效的技术措施,将暗挖隧道施工对环线地铁结构的沉降影响控制在设计范围之内,取得了理想的施工效果。 在该工程中,土体加固,初衬、二衬背后补注浆以及监测数据的及时传送是保证环线地铁沉降量远小于预计(设计)值的关键。

参考文献:

[1] 全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会. 市政公用工程管理与实务[M]. 2 版. 北京:中国建筑工业出版社,2007:98-99.

[2] 夏才初,李永盛. 地下工程测试理论与监测技术[M].上海:同济大学出版社,1999:217.

[3] 中铁隧道集团有限责任公司科学技术研究所. DBJ 01-96-2004 地铁暗挖隧道注浆施工技术规程[S]. 北京:北京市建设委员会,2004:1-2.

[4] 北京市市政工程总公司. DBJ 01-87-2005 北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程[S]. 北京:中国市场出版社,2005:77.

[5] 王敦诚,胡方田. 超前小导管技术在轻轨浅埋暗挖工程中的应用[J]. 西部探矿工程,2003(9):104-105.