城市地铁盾构过已建车站施工实例

摘 要:随着盾构施工技术的兴起,盾构过地铁站或者盾构过暗挖扩大段等施工现象越来越常见,因此,以北京地铁 M15号线的盾构机过站为案例,通过盾构到达、空推、二次始发施工实践,使得盾构过站技术能够达到安全快速施工效果,又能合理节约成本,为今后类似盾构机过地铁车站施工提供参考。

关键词:盾构;过站小车;空推;二次始发

目前我国城市快速轨道交通正蓬勃发展,而盾构法施工以具有施工速度快、安全系数高,对周边环境干扰少等特点被广泛应用;但是,盾构过站施工技术,是盾构快速安全施工的重要环节,却因受车站结构影响,操作空间受限,使大型吊装设备无法操作,给盾构到达、平移、空推、二次始发、姿态控制、反力架安装、拆除及负环拆除带来很大的施工难度和风险[1]。 因此,笔者重点对盾构通过车站的施工技术与控制要点进行简要分析、比较、探究,为类似工程施工提供参考。

1 工程概况

北京地铁M15 号 线 07 标 盾 构 区 间 隧 道 全 长3 397.5(双线)m,盾构机自北京顺义区俸伯站盾构始发井始发,穿越潮白河,中间风道至顺义站时,空推经过(该站主体结构已完成),二次始发后经府前中街、府前西街至石门站结束。 站内盾构机通过的空间为高7.36 m、宽 6.65 m,箱式结构 ,车站长 201.3 m,线路中心线距主体侧墙2.25 m。

2 难点分析

以左线为例,使用日本小松Ф6140 mm 铰接式土压平衡盾构机,主机长8.68 m,总长约 68 m。

盾构机过顺义车站采用主机与后配套拖车分离的模式。 主机空推过车站底板,后配套拖车由电瓶机车拖拉牵引过站,因此除存在盾构接收、主机平移、空推、二次始发、反力支撑安装等施工难点外,施工过程还存在以下难点和特点:

1)盾构接收、空推,始发轨道的稳定性、精度等是控制重点,如果盾构机姿态偏差较大,则调整非常困难。

2)盾构主机体积大、质量重,移动困难。

3)车站内始发端头空间小 ,反力架 、反力支撑安装困难,受力复杂。

4)站内大型设备无法操作 ,负环、反力架拆除困难,施工风险大。

5)工期紧 ,盾构机必须快速安全通过 ,才能确保二次始发节点目标,为区间整体工期目标的实现夯实基础,同时兼顾成本。

6)盾构机二次始发姿态控制、反力架受力稳定是施工控制关键。

3 施工方法比选

为保证盾构机能够顺利通过车站,规避盾构施工中安全风险,施工前经过仔细讨论分析比较认为,盾构机过站的方法主要有:过站小车+钢板+圆钢;过站小车+钢轨轨道;弧形导台+钢板;弧形导台+钢轨轨道四大类方法。 各类施工方法的比选见表 1。

4 施工过程控制要点

4. 1 施工流程

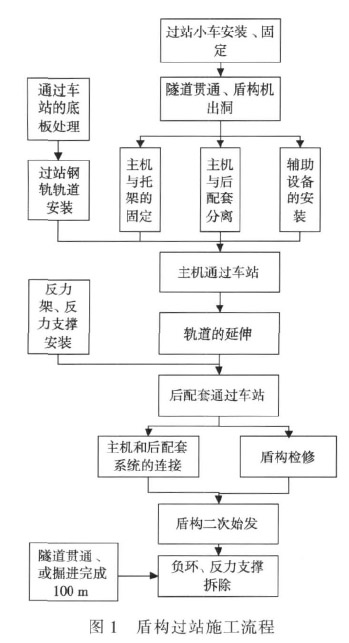

结合已完工顺义站实际情况,通过综合比选,采用过站小车+钢轨轨道方式施工。 盾构通过车站施工流程见图1。

4. 2 盾构到达前过站小车及洞门密封系统安装

1)车站接收端,盾构到达前要将过站小车安装固定在型钢框架结构上,使小车的固定姿态满足盾构机进洞顺利“爬”上托架,并防止进洞时盾构机出现 “栽头”现象。

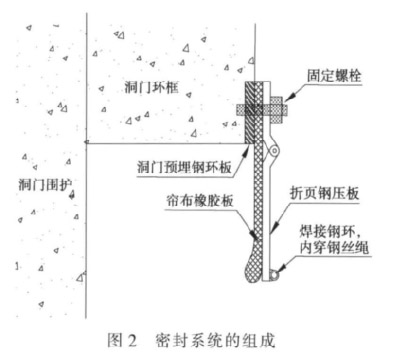

2)洞门密封系统的作用是保证洞门口处管片的背后注浆可靠,同时对防止隧道贯通后的水土流失也能起到一定的作用。 因此,洞门密封系统最好采用帘布橡胶板加折页压板配钢丝绳固定的方式(见图 2)。

4. 3 盾构进洞接收控制

4. 3. 1 贯通测量

盾构到站前50 m 时,对洞内所有的测量控制点进行一次系统的控制测量,并对所有控制点的坐标进行平差计算。此外,还要对盾构机的姿态进行人工测量。通过上述测量,精确掌握盾构机相对隧道设计轴线的位置和姿态,再根据洞门中心的坐标确定盾构的进洞掘进路线。 正常情况下,盾构刀盘中心的进洞坐标应比洞门中心的坐标高出20~50 mm。

4. 3. 2 到达掘进及盾构接收

进洞路线确定后,盾构机的掘进应严格按照其线路推进。 进洞前的地质情况如果较差,则应严格控制好土压力,防止地面沉陷过大。 盾构到达洞门前 1~2 倍洞径时,即进入端头加固区。

1)进入加固区后 ,刀盘扭矩增大 ,螺旋机扭矩也会增大,因此要逐步降低推力和推进速度,减小土仓压力,派专人在洞口观察洞门变化情况。 掘进过程中,应保持信息沟通,随时调整掘进参数。

2)掘进至贯通面约 2.4 m 时,即离围护结构 1~2 环时,推进速度控制在约 2 mm/min,土仓压力减至 0,并遵循“低推力、低刀盘转速、减少土体扰动”的原则,当刀盘抵达围护桩时,停止推进,加大螺旋机排土量,尽量把土仓内渣土出空。

4. 3. 3 洞门凿除

洞门采用人工搭脚手架、由上而下的破除方式,应确保没有钢筋侵入盾构贯通的范围之内,满足盾构贯通的净空要求。

4. 3. 4 盾构机接收[2]

盾构机继续推进,刀盘进入洞门钢环内,应确保盾构进洞姿态,根据刀盘与接收架之间的距离与高程情况,安设盾构到达接收轨道。轨道靠刀盘段做成楔形,轨道另一端与接收架牢固连接,以保证盾构机能顺利上轨道并平稳“爬”上过站小车。

4. 4 盾构主机与后配套分离及主机平移

1)主机全部爬上小车之后 ,就可以进行主机与后配套的分离工作了。首先,用标志牌仔细标出所有要断开的部位;然后,清洗油管、风管和电缆的断开部分,特别是液压系统的油管,要派专业人员仔细清洗,防止液压系统被污染;最后,断开主机与后配套的所有连接,并保护好接头。

2)受车站结构的影响,在接收端处需用 2 台千斤顶水平顶推过站小车(盾构主机与小车已用钢板焊接在一起)使盾构主机水平平移 1.2 m,达到预定位置。

4. 5 盾构主机空推步进

4. 5. 1 车站底板钢轨铺设

盾构主机空推之前,要把车站底板清理干净,并沿车站底板水平方向纵向铺设4 根 43 号钢轨轨道 ,见图3。

4. 5. 2 盾构主机前移

由2 个 80 t 的液压千斤顶 、反力支腿 、各型尺寸顶铁构成推进系统,从而推动盾构主机不断前移。 盾构主机空推步进时,派专人在盾构机前方检查盾构机步进情况,及时与盾构司机紧密联系,出现异常立即停止推进。

盾构主机推进时,速度不可过快,以控制在 10~20 mm/min 为宜。

4. 6 后配套系统过站

后配套系统的过站比较简单,在主机前移的同时,即可在后配套前部铺设后配套和运输系统的轨道。

一般情况下,车站地面的高度要低于洞内轨道底部的高度。因此,在车站部分的轨道要用加工的型钢或预制的混凝土支撑垫,以起到和洞门轨道相同高度的作用,满足载重运输要求。

后配套系统的前移用电瓶机车推动即可,因为后配套前移要求的动力较小。

4. 7 二次始发[3]

4. 7. 1 反力架安装

主机到达车站始发端,经平移定位后,进行反力架的安装及反力支撑焊接。反力架由钢板焊接而成,分4 块安装,用高强螺栓连接 ;受车站空间限制 ,反力架的安装不能用大型吊装设备,而只能用手拉导链配合施工。 反力支撑焊接在车站顶板和底板预埋的钢板上,焊缝全部采用双面满焊焊接。

4. 7. 2 负环拼装

二次始发共需负环管片8 环 ,并以此作为反力 。为了便于负环拆除,其拼装形式采用通缝拼装,封顶块位于隧道正上方。 在盾尾内拼装好整环后,利用盾构机推进千斤顶将管片缓慢推出,当第 1 环负环管片突出盾尾200 mm 后开始拼装第 2 环管片。 经过计算和以往施工经验, 负环管片与钢轨之间的间隙约为110 mm。 负环脱出盾尾的过程中,应不断用准备好的高110 mm 钢楔填塞负环管片与始发轨道及三角支撑之间的间隙,将负环管片及时支撑,避免其失圆过大引起后部管片拼装困难。每环负环设4 个钢楔,每侧2 个。

4. 7. 3 二次始发

1)二次始发前,再次检查确认洞口范围内是否有施工遗留杂物。 刀盘距离土体 200 mm 时开始转动,并注意盾构机身的旋转角度;对负环加固支撑进行观测,如果刀盘旋转反力过大,造成盾构机机体向刀盘转动的反方向侧滚,则立即停止掘进,待故障排除或采取措施后再开始掘进。

2)二次始发初始完全按照通常的始发掘进控制。始发阶段由于推力较小,过加固区后地层较软,所以要使盾构机姿态处于上坡趋势,防止盾构机低头。

3)盾尾进入洞门圈 2 环后开始同步注浆 ,注浆浆液为水泥水玻璃速凝型浆液。 盾尾进入洞门圈 15 环后,注浆浆液调整为水泥砂浆浆液。 注浆压力控制在0.3 MPa 以内 ,同时注意观察洞口止水橡胶帘布处的漏浆状况,如漏浆严重应适当降低注浆速度、注浆压力和注浆量。

4. 7. 4 负环拆除

负环拆除无法使用大型设备,需要在车站中板结构浇注时安装预埋件。拆除负环的重点是拆除封顶块和相邻块管片,先用拉链葫芦及顶部预埋吊点拉紧封顶块,再用拉链葫芦分别拉紧两侧预埋件,然后开始拆除封顶块与两相邻块螺栓。

5 结语

该工程采用上述方法,很好地完成了过站工期节点目标,取得了主机空推前移最快日进度达 35 m,比计划工期提前了6 d,节约过站施工成本约 8 万元,安全、优质、高效、迅速地完成了空推过站、二次始发任务,为类似工程施工积累了经验,可供同行参考。

参考文献:

[1] 张凤祥,傅德明,杨同祥. 盾构隧道施工手册[M]. 北京 :人民交通出版社,2005:3-7.

[2] 陈馈,洪开荣,吴学松. 盾构施工技术[M]. 北京 :人民交通出版社,2009:151-176.

[3] 王梦恕. 中国隧道及地下工程修建技术[M]. 北京 :人民交通出版社,2010:652-670.