上海淮海中路 3 号地块塔楼结构设计

[摘 要] 上海淮海中路 3 号地块发展项目塔楼为超 B 级高度的复杂高层建筑,采用钢筋混凝土框架核心筒体系。通过调整结构刚度,提高结构抗扭承载力以及采用两种空间有限元软件进行分析,解决了结构超限问题,使结构满足抗震设防要求。

[关键词] 复杂高层; 抗震设计; 结构沉降; 双连梁; 扭转效应

1 工程概况

上海淮海中路 3 号地块发展项目由两幢分别为29 层( 塔楼 1: 149. 5 m) 、33 层( 塔楼 2: 160 m) 办公楼塔楼和一幢 24 层( 塔楼 3: 99. 8 m) 住宅塔楼以及六层商业裙房组成。其中办公塔楼均为框架核心筒结构体系,住宅塔楼为框架剪力墙体系。图 1 和图2 为该工程项目效果图及剖面图,图中中间较高的塔楼即为办公塔楼 2。图 3 为塔楼 2 标准层结构平面布置图,其平面尺寸约为 45 m × 50 m,核心筒尺寸约为 20. 6 m × 24. 7 m。本文主要介绍在设计过程如何解决塔楼 2 结构超限问题,供类似工程参考。

2 地基与基础设计

工程地处闹市区,裙房北侧紧邻运行中的地铁1 号线,塔楼 2 南侧紧邻同期修建的地铁 10 号线陕西南路站; 塔楼 1 东侧紧邻规划中的地铁 12 号线,南侧与地铁 10 号线共用基坑围护的地下连续墙,同时地铁部门要求塔楼 2 对 10 号线轨道的附加沉降不能超过 10 mm[1]。

塔楼 2 采用φ850 桩径加 3. 3 m 厚筏板,有效桩长约 50 m。岩土勘察报告显示,第⑧层土缺失,桩端进入第⑨层灰色粉细砂( fs= 100 kPa,fp= 3500kPa) 2. 8 m; 如表 1 所示。

按上 海 地 基 规 范[2]公 式 承 载 力 特 征 值 可 达5956 kN( 试桩加载至最大荷载时,桩基尚未破坏,承载力极限值不小于12000 kN,承载力特征值不小于6000 kN) 。若采用该承载力进行最小桩数原则布桩,用规范推荐的桩基最终沉降量计算方法( 以Mindlin 应力公式为依据的单向压缩分层总和法 ) ,土的压缩层厚度为桩端平面至土层附加应力等于土层自重应力的 10% 处,群桩中心点最终沉降为 125mm,虽然满足规范沉降要求,但结合筏板计算模型外推至 10 号线位置轨道附加沉降达到 22 mm,不满足地铁方面要求。因此设计采用对桩基承载力特征值进行折减,仅用 4 210 kN 承载力特征值来布桩,计算中心最终沉降为 51 mm,满足规范要求,并且外推至 10 号线轨道位置沉降为 9 mm,满足地铁方面要求。

塔楼 2 于 2009 年 6 月底封顶,实测最大沉降仅为 5. 7 mm,至 2011 年 2 月底( 机电、装饰与幕墙工程已完工) 实测最大沉降为 24. 8 mm,且之前 3 个月内的沉降速率小于 0. 04 mm/d,可判定沉降已稳定[3]。从地铁方监测数据显示塔楼 2 对 10 号线几乎没有附加沉降( 注: 地铁 10 号线在上海世博会开幕前通车) 。由此可见,相邻建筑对附加沉降要求高时,基础设计中对桩基承载力折减是有效方法。

3 结构整体分析

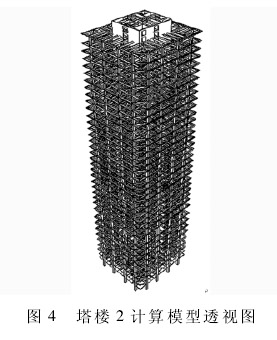

结构 整 体 分 析 软 件 主 要 采 用 SATWE,并 用ETABS 进行校核。计算中以首层楼板为嵌固层,计算中考虑了双向地震作用和偶然偏心的扭转耦联影响; 为考虑各个方向位移之间的相互影响,并找出最弱方向进行抗震验算,计算中按多个角度进行了验算,由程序自动算出最不利方向角,按最不利效应配筋。图 4 为塔楼 2 计算模型透视图,主要计算参数为: 场地( 上海 IV 土) 特征周期 Tg= 0. 9 s,设防烈度为 7 度,设计基本加速度 0. 1 g,设计分组第一组,结构抗震等级为一级,基本风压按 100 年一遇为 0. 55kN / m2,地面粗糙度 D 类,风载体型系数为 1. 3。

结构 整 体 指 标 控 制[4]如 下: 层 间 位 移 角 为1 /755( 楼层高度为 160 m) ; 最大位移比小于 1. 4; 设置芯柱将局部轴力较大的柱轴压比限值提高 0. 05。增加外围框架梁高度至 800,增强结构抗扭刚度,而楼面主与次梁则控制在 700 以内,保证建筑净高。SATWE 与 ETABS 对比的计算结果如表 2 所示。

4 连梁设计探讨

高层建筑中连梁超筋是设计中常见问题,双连梁可作为一种处理连梁超筋的方法。所谓双连梁就是利用水平缝将连梁分割为上下两根连梁,工程中有直接将上下两根连梁刚度进行相加等效为一根连梁进入模型计算,将等效连梁内力按刚度比例到两根连梁进行设计[5]。本工程设计中,结合机电管线布置需在核心筒两片剪力墙之间设置双连梁,通过有限元 ETABS 模型比较分析发现文献[5]的计算方法有待商榷,使用不当会留下安全隐患。图 5 为ETABS 中分别实际双连梁模型与等效单连梁模型的局部示意图,两个模型抗侧刚度相同。

结果表明: 单根连梁模型的剪力接近双连梁的剪力之和,且实际模型中双连梁间剪力比例也接近两者抗弯刚度之比。由此可见,采用双连梁方法解决连梁超筋时,不应直接将用两根连梁刚度相加输入一根连梁( 文献[5]方法) ,实际等效刚度与双连梁的截面和楼层高度位置均有关系,应进行模型比较计算后试算出等效梁截面。究其原因,是上下连梁所承受的轴力组成力偶形成附加抗弯刚度,从而影响连梁与联肢剪力墙之间的剪力分配。

本工程用等效连梁计算内力设计楼层中的下部连梁,按抗弯刚度比推算出楼面标高处 400 高连梁的设计剪力,保证了连梁内力计算正确。项目局部楼层连梁抗剪超筋,通过增设型钢来增强连梁的抗剪能力,并按型钢混凝土规范验算其抗剪承载力,图6 为含型钢连梁的典型大样。

5 结语

上海市淮海中路 3 号地块发展项目为超 B 级高度的复杂高层建筑,三面与地铁相邻,其体型与功能对结构提出较高要求,本文通过对塔楼基础设计与沉降控制、结构整体计算、连梁设计等方面进行总结,计算各项指标均能满足现行规范与规程要求,通过抗震设防专项审查与施工图审查,塔楼 2 于 2009年 6 月底封顶。

致谢: 感谢合作设计咨询单位华东建筑设计研究院有限公司盛峰、李志强、吴伟庆先生对项目的指导与支持。

[参考文献]

[1] 谢小林,翟杰群,贾坚. 地铁换乘枢纽旁深大基坑的若干技术分析[J]. 建筑结构,2008,38( 9) ,p74 ~ 77.

[2] DGJ08-11-1999,地基基础设计规范[S].

[3] JGJ 8-2007 建筑变形测量规程[S].

[4] JGJ3-2002 高层建筑混凝土结构技术规程[S].

[5] 张亚,刘晓乐. 高层建筑连梁设计中的问题与处理方法[A].第二十届全国高层建筑结构学术会议论文集[C]2008,p522 ~525.