地铁车站施工竖井开辟多个工作面设计

摘 要: 为缓解地面空间紧张和控制投资,尽可能减少暗挖地铁车站施工竖井的设置,并利用已有竖井开辟更多的工作面,使得各工序统筹合理、稳步推进。以北京地铁 10 号线某站施工竖井为切入点,突破传统意义上的竖井在单向开设工作面的结构型式,在 1个竖井上开辟多个工作面,优化工序设计,使开挖和受力转换相对合理。在没有增加投资的情况下,确保了竖井和风道的施工进度,保证了周围既有建、构筑物的安全。

关键词: 地铁车站; 竖井开挖; 多个工作面; 受力转换

0 引言

随着经济发展的日益加快,城市地铁线网也在逐年扩大,地铁线路愈发密集,线路周边的工程条件渐趋复杂,大多数地铁车站修建于城市繁华地段。由于地面场地条件有限,无法大规模采用明挖法施工,只能采用暗挖法[1]。为了尽量减少对城区交通、商业运营以及居民出行的影响,需通过设置施工竖井和横通道的方式来满足暗挖地铁车站或区间的开挖要求。目前在有关地铁车站施工竖井开辟工作面的文献中: 文献[2]介绍了竖井施工和马头门进洞施工中的一些关键技术,重点阐述了采用明挖法施工的竖井内开辟 2 个工作面的加固与施工; 文献[3]针对城市地铁竖井横通道转正洞施工难度大、工序繁杂的特点,通过方案比选提出竖井横通道转正洞采用“大包”施工工法,重点阐述了在横通道内转正洞采用“大包法”开辟2 个工作面的施工工序; 文献[4]重点阐述了竖井内部开设马头门的施工方法和过程。在暗挖地铁车站施工领域内,通常意义的1 个竖井开辟1 个或 2 个工作面较为常见,开挖预支护方式也多种多样; 而在竖井内开辟 3 个或者更多工作面的加固和工序转换的相关设计和施工的研究并不多。本文以北京地铁 10 号线某站为例,对施工竖井内开辟多工作面进行详细的工序和结构受力转换设计,并从施工进度、投资、安全方面进行分析总结。

1 工程概况

工程为北京地铁 10 号线的某站,邻近三环路高架桥,为暗挖分离岛式洞桩法施工车站。因受到场地和周边用地条件的限制,用于暗挖施工的 1 座临时竖井设置于西南风道转角处。该竖井采用倒挂井壁法施作,井深为 28. 017m,内净空为4. 0m ×14. 0m,初期支护厚0. 35m,采用格栅钢架和2道工字钢临时横撑支护,格栅间距 0. 5 m。该竖井同时肩负车站主体、西南风道和南端风道 3 个部位的施工任务,需要在竖井 3个面上分阶段开设马头门,并且竖井的 1 个短边需要完全破除; 另外,该竖井还邻近外电缆引入通道、西南出入口和区间隧道。

2 竖井及其周边结构间的关系

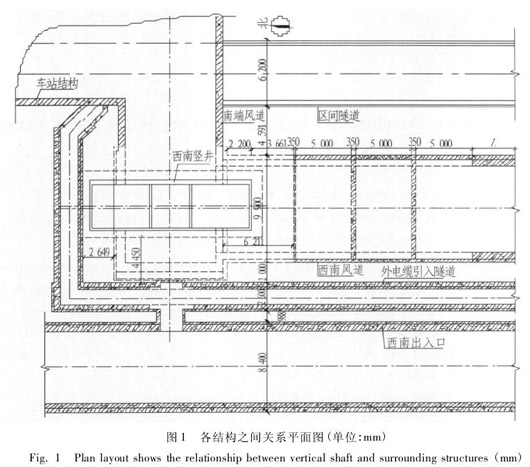

在该竖井上开设的 3 个工作面包括南端风道东西2 个方向洞室和西南风道向南的洞室,其中南端风道内净空为 8. 0 m ×15. 08 m( 宽 × 高) ,西南风道内净空为 8. 0 m ×10. 3 m( 宽 × 高) 。竖井和周围已建成结构距离极近且相互关系复杂,与该竖井邻近的建( 构) 筑物主要包括西南出入口、外电缆引入通道和区间隧道等,各结构之间最近距离 0. 2 m,最远距离 5. 6 m 。各结构之间的关系见图 1。

3 工程和水文地质

该场区内自上而下的地层为: 人工堆积层,粉质填土 2. 75 m; 第四纪全新世冲洪积层,粉土 5. 2 m,粉质黏土 3. 1 m,粉细砂 1. 6 m,中粗砂 2. 2 m; 第四纪晚更新世冲洪积层,圆砾 2. 0 m,黏土 3. 1 m,粉土 1. 9 m。

场区内地下水含量丰富,层间潜水水位标高为15. 83 ~ 18. 21 m,含水层为粉土⑥2 层、中粗砂⑦1 层、圆砾⑤层、卵石⑦层。层间潜水主要接受上层潜水越流补给以及侧向径流补给,主要以侧向径流、向下越流补给下层水的方式排泄。施工期间需要进行降水。

4 施工工序设计

4. 1 设计思路

该竖井位置特殊,施工时将会面临诸多问题: 1)竖井东、南、西 3 面开辟工作面、3 面悬空,其周边各类市政管线将会因开挖导致沉降; 2) 南端风道与西南风道开挖施工剩余工程时,将采取何种施工方法和工艺避免该处结构以外的外电缆引入通道、西南出入口、区间隧道等已施工完成的结构因开挖引起沉降及结构变形、开裂等[5]; 3) 在西南风道与西南竖井交叉口开挖施工时,因南侧井壁的破除而引起的竖井偏压会造成北侧外电缆引入隧道产生结构变形等,将采取何种措施来保护在南侧井壁破除时减少偏压或无偏压,从而保证北侧外电缆引入隧道结构安全。为此,安全、合理而高效的施工工序设计就成为重点和难点。

4. 2 设计工序

总 体工序为: 设计测量放线、各监测点布设及初始值收集—竖井内各类导管打设—回填区导管地层预注浆—环框梁及加强梁施工—部分竖井回填—南端风道竖井以西部分初期支护结构施工—初期支护背后回填及注浆—西南风道开挖前各项准备—西南风道初期支护结构施工—初期支护背后回填注浆—风道内竖井井壁破除—西南风道变形缝以南仰拱施工—南端风道仰拱施工—西南风道侧墙、中板及拱部二次衬砌施工—南端风道侧墙、中板及拱部二次衬砌施工—初期支护 与 二 次 衬 砌 之 间 充 填 注 浆—竖 井 拆 除 或 回填[6 -7]。具体工序如下。

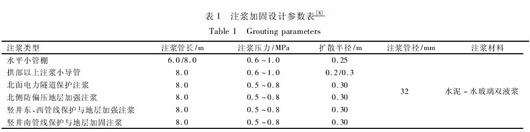

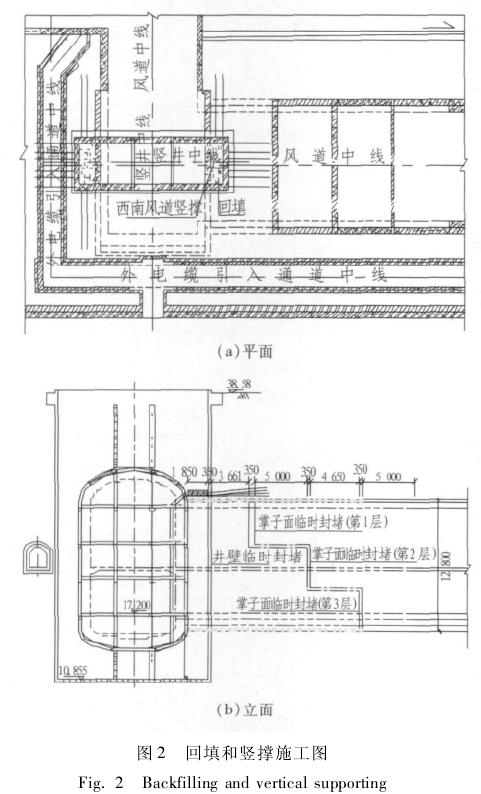

1) 自西南竖井井身位置打设注浆管,对管线和既有结构周边土体进行注浆加固。对竖井北侧的外电缆引入通道周边地层和竖井南、北两侧需要回填的区域外地层进行注浆加固( 见表 1) ,然后将南端风道外和竖井南北侧壁之间采用 C20 混凝土回填,在南端风道开挖轮廓线以上竖井施作加强环梁,并进行西南风道部分明拱段的竖撑施工。回填和竖撑施工如图2 所示。

2) 采用 CRD 工法[2]

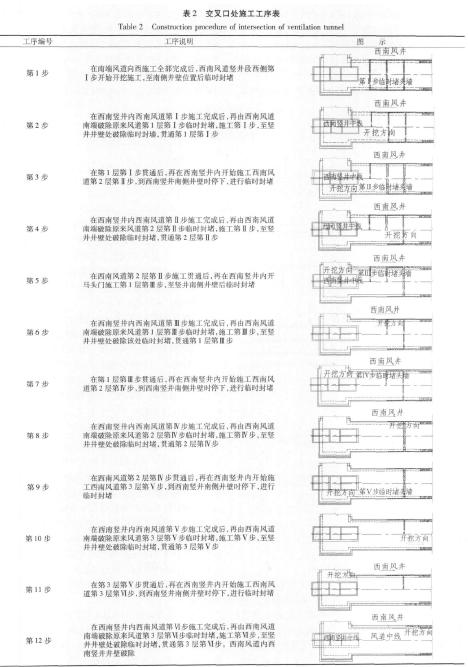

进行南端风道西侧的土方开挖和初期支护施工。南端风道西侧施工完成后,进行西南风道在南端风道内开马头门前的支撑代换加固,拱部打设超前小导管,然后采用 CRD 工法进行西南风道土方开挖及初期支护施工。由于此时施工方向为自竖井向西南风道方向开挖,所以开挖步骤应该与西南风道已施工部分各分部之间紧密衔接,并充分利用“空间效应”使得西南风道在竖井两侧部位的同部位同时间卸载,以使得西南风道顺利贯通。在此道工序中,西南风道交叉口的施工是控制整个过程的关键。交叉口的施工和转换步序见表 2。

3) 在西南风道开挖完成后,进行西南竖井井底和南端风道仰拱以下部分回填,然后破除西南竖井南侧井壁,施工西南风道二次衬砌。西南风道二次衬砌施工至变形缝后,进行南端风道的临时支撑代换,并施作二次衬砌,二次衬砌施工完成后,进行西南竖井的逐层回填,并恢复地面,此部位工程顺利完工。

5 工序设计评价

5. 1 从施工进度和投资角度评价

整个项目自 2007 年 7 月开始,至 2008 年 1 月完成,历时 7 个月。其中施工前准备工作、测量放线、各监测点布设及初始值采集 7 d,竖井地层加固 12 d,加强梁施工 3 d,部分竖井回填 5 d,南端风道竖井以西部分初期支护施工 62 d( 每层施工约 10 d,共 6 层) ,西南风道初期支护施工 46 d,风道内竖井井壁破除 2 d,西南风道变形缝以南二次衬砌施工 61 d,南端风道二次衬砌施工 55 d,初期支护与二次衬砌之间充填注浆 3d,竖井拆除或回填 5 d。如此复杂的工程,在 7 个月内共完成暗挖土方量 3 424. 9 m3,浇筑二次衬砌混凝土756. 9 m3。

对于如此复杂的工程,既要保证安全,又要控制投资,工序设计就变得尤为重要,而本次工序设计并未产生多余的废弃工程和其他浪费,施工作业按暗挖操作流程严格组织,节约了工程投资。

5. 2 从施工监测角度评价

作为该车站的关键工序和部位,合理有效的监控量测设计是不可少的。测点的布置根据结构设计、施工方法、埋置深度、邻近建筑物与环境保护要求等综合考虑,具体布设于邻近建筑物、地表、竖井或隧道内以及地中等有利于监测项目数据采集的地方,并考虑部分测点作为竣工后跟踪监测测点。各监测项目的监测周期和频率结合环境条件、地质条件、工程特点等进行设计,同时根据工作安全状况确定。施工期间通过现场监测发现竖井周边地表总沉降量为 25. 4 mm,污水管线总沉降量为9. 2mm,风道拱顶沉降23. 1mm,竖井自身收敛 15. 5 mm,各风险点沉降和变形都未超过变形控制指标,监测结果表明此工序设计是安全可靠的。

6 结论与建议

1) 本工程现已竣工,现场施工情况和监测结果表明: 在周边条件极为复杂的情况下,对施工竖井的 3个侧面开辟马头门工作面,进行合理、有效的施工步序设计是必要的。

2) 高度较大的通道和马头门采用分层、分段、分部施工,能有效减小开挖难度,而每一层临时仰拱或中隔壁型钢拆除后可继续回收利用,能节约成本,减少投资。

3) 施工期间竖井周边地表总沉降、污水管线总沉降、风道拱顶沉降、竖井自身收敛等均未超过变形控制指标,施工处于安全可控状态。

4) 通过本工程的实践发现,此种工序设计不仅确保了竖井和风道的施工进度,也保证了周围既有建、构筑物的安全; 但开挖过程中工序转换频繁,工序衔接紧密,过程控制复杂,在施工控制和组织方面存在一定的难度。

5) 期望本文为本领域内其他类似工程提供一定的借鉴,并从工序衔接和转换以及施工组织等方面进一步探讨和优化。

参考文献(References):

[1] 贺长俊,蒋中庸,刘昌用,等. 浅埋暗挖法施工技术的发展[J]. 市政技术,2009( 3) : 73 - 78. ( HE Changjun,JIANG Zhongyong,LIU Changyong,et al. Development of shallow tunnel construction method[J]. Municipal Engineering Technology,2009( 3) : 73 - 78. ( in Chinese) )

[2] 尚秀云. 地铁区间暗挖段竖井和马头门进洞施工关键技术[J]. 国 防 交 通 工 程 与 技 术,2007 ( 3) : 57 - 60.( SHANG Xiuyun. Key techniques for the construction of shafts in the tunneled sections of the tube and the horse’s head gate inlet[J]. Traffic Engineering and Technology for National Defence,2007( 3) : 57 - 60. ( in Chinese) )

[3] 李静. 竖井横通道转正洞施工方案比选[J]. 隧道建设,2008,28( 4) : 83 - 85. ( LI Jing. Comparison of construction schemes for conwersion from horizontal adit driving to main tunnel driving[J]. Tunnel Construction,2008,28( 4) : 83 -85. ( in Chinese) )

[4] 王福恩,张付林. 地铁竖井横通道破马头门施工技术研究[J]. 安徽建筑,2009 ( 3) : 55 - 56,78. ( WANG Fuen,ZHANG Fulin. Study on the opening technology of horsehead between subway shaft and cross aisle[J]. Anhui Architecture,2009( 3) : 55 - 56,78. ( in Chinese) )

[5] GB 50157—2003 地铁设计规范[S]. 北京: 中国计划出版社,2003: 59 -71.

[6] 施仲衡,张弥. 地下铁道设计与施工[M]. 西安: 陕西科学技术出版社,1997: 89 -132.

[7] 关宝树. 隧道施工要点集[M]. 北京: 人民交通出版社,2003: 320.

[8] 中国岩土力学与工程学会岩石锚固与注浆技术委员会.锚固与注浆技术手册[M]. 北京: 中国电力出版社,1999:311 - 331.