接触网内置式补偿装置性能及检测

摘 要 分析接触网内置式补偿装置的结构及特点。结合线路的实际运行情况,对上海地铁户外段补偿装置进行跟踪测试和性能研究,制定出相应的技术维护标准,从而为城市轨道交通接触网设备的标准设计和运营维护提供参考。

关键词 城市轨道交通 接触网 内置式补偿装置张力 弛度 检调 规程

1 内置式补偿装置

1. 1 工作原理

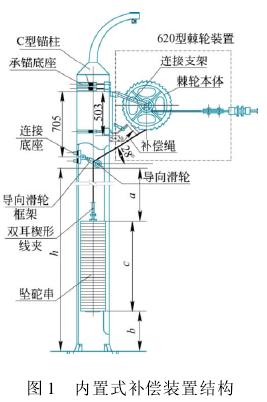

内置式补偿装置通过在等径圆管支柱内的上方固定一个导向轮,将新型铅合金坠陀放置在圆管的 C 型锚柱内,并用钢丝绳提吊,经导向轮悬挂于支柱上端腕臂结构中的棘轮上。同时,在等径圆管支柱侧边上开有安装检修槽,以方便日常维修。该装置使传统外露的坠陀串隐蔽在锚柱内,取消了接触网在补偿系统部分庞杂繁琐的外在设置,形成视觉上的整齐统一,解决了因坠陀外置影响城市美观的问题。

1. 2 组成结构

图 1 所示的是内置式补偿装置的结构,包括支柱、导向轮、补偿坠陀、补偿绳、棘轮、制动卡块和连接零件等。a 和 b 是反映补偿装置性能的重要参数,a 为导滑轮下缘至坠陀上平面的距离,b 为坠陀下底面至锚柱底板的距离。支柱为等径圆管支柱,且侧边开有安装检修槽( 见图 2( a) ) ; 导向轮装在支柱内的上方,除改变受力方向外,还可省力和移动位置( 见图2( b) ) ; 补偿坠陀采用铅合金制成,每块约重16 kg,呈中间开口的圆饼状; 棘轮本体的大轮直径为566 mm,小轮直径为 170 mm,传动比为 1 ∶ 3,且在断线时可以自由转动( 见图 2( c) ) ; 补偿坠陀采用铅合金制成,每块约重 16 kg,呈中间开口的圆饼状( 见图 2( d) ) 。

1. 3 使用特点

内置式补偿装置适用于长度在 750 ~1 500 m 的户外锚段,具有快速制动的功能,可防止在断线时坠陀串落地而造成事故扩大,恢复困难的户外锚段; 棘轮“补偿装置 +转向轮”的动作灵活,满足传动效率不小于97%的要求; 强度大,占用空间小,耐腐蚀。虽然该装置因增加导向轮而产生一定的滞后现象,但线索张力完全满足铁道部标准TB 10009—2005《铁路电力牵引供电设计规范》的要求。

2 分析测试结果

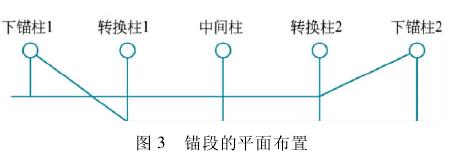

从 2010 年 2 月起,上海轨道交通供电公司接触网检修车间对所管辖范围内的内置式补偿装置的线路进行了为期半年的跟踪测试,并由专人负责做好数据采集和比对工作。选取 7 号线北延伸段美兰湖站—潘广站区间的 1 ~ 2 个大跨距锚段进行了实际弛度、b值及偏移量的测量工作,以评价装置性能,见图 3。

2. 1 a、b 值的测量与分析

测量值可由以下关系式得出:

b实= b测+ 1 175 ( mm) ( 1)

式中,锚柱槽下缘至锚柱底板的距离为常数 1 175 mm。

h = a实+ c + b实( mm) ( 2)

式中,c 为坠陀上平面至坠陀下底面的距离,通常取1 150 mm; h 为导向轮下缘至锚柱底板的距离常数,承力索下锚为 5 590 mm,接触线下锚为 4 610 mm。

a 即可通过式( 2) 得出,有

a承实= 4 440 - b实( mm) ( 3)

a触实= 3 460 - b实( mm) ( 4)

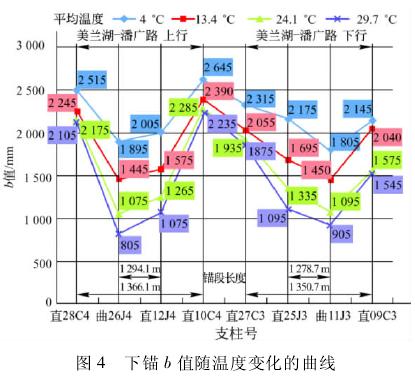

在式( 2) ~ 式( 4) 中,下标“实”表示实际值,下标“测”表示测量值。将式( 1) 换算出的 b 值与温度单独列出,建立表 1,并根据其绘制出下锚 b 值随温度变化的曲线( 见图 4) 。

从图 4 中可以清晰地看出其具有以下特点:

1) b 值随温度的升高而减小。承力索在温度变化时,可具有一定的弛度,因此其 b 值随温度的变化不是很明显; 而接触线在温度变化时,其弛度要保持基本恒定( 变化量较小) ,因此其补偿效果更明显。从上述分析可知,补偿器的实测 b 值满足设计要求。

2) 一般相邻的 b承比 b触值高。由于线索锚柱在线路中通常采取“承—触—触—承”的顺序布置,从而造成相邻承力索锚柱比接触线锚柱长一个标准跨距( 35 ~50 m) 以上,这就会使 b承比 b触值高。虽然有其他多种因素影响,但从图 4 中可以清晰地看出,实际情况下的下锚 b 值也符合这一点。

3) 位于曲线段中的下锚 b 值会有明显的减小。由于在曲线段,接触线的定位器在温度变化时会因接触线伸长( 或缩短) 而沿接触线发生偏转,从而使接触线产生张力增量; 承力索也会因温度变化,造成旋转腕臂改变方向,产生张力增量。在通常情况下,b 值具有随张力增大而减小的特点,这就是为什么曲线段中 b 值会有明显减小的原因。

2. 2 弛度的测量与分析

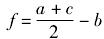

通 过 选 取 4 次 测 量的8 个接触线下锚的导高值,并按照图 5 所示方法,采用下式计算得出一个锚段 内 随 温 度 变 化 的 弛度,有

( 5)

式中,f 为跨中弛度,mm; a、c 为两悬挂点的导高,mm; b为跨中点的导高,mm。

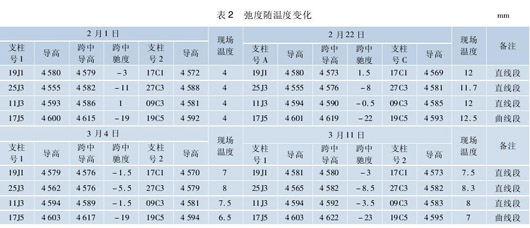

从表 2 中可见,新线的跨中弛度大多数都处于负弛度状态,且弛度幅度平均只有 7. 5 mm 左右,所以对线路的影响不大,符合设计要求。

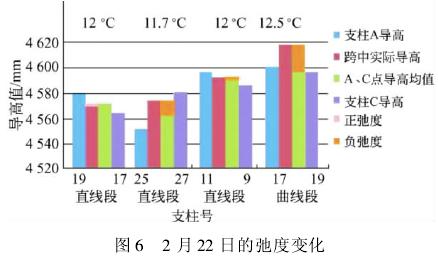

1) 为了进一步研究,可从表 2 中选取 2 月 22 日一栏建立反映这天弛度变化的表 3,并绘制出不同区段下锚支柱的导高和弛度随锚段长度变化情况( 见图 6) 。从图中可以清晰地看到利用式( 5) 中 A、C 点导高均值与实测跨中导高之差得出的跨中弛度,用橙色立柱表示。在直线段处,随锚段长度增大,跨中弛度变大; 而在曲线段处,跨中弛度明显比直线段要大。所以,这就要求检修人员在日常维护设备时,关注长锚段和曲线段内的跨中弛度变化,视情况对 a、b 值进行调整,以确保弓网的安全。

注: 支柱 19J1 ~ 支柱 17C1,锚段长 1 294. 1 mm; 支柱 25J3 ~ 支柱27C3,锚段长 1 457. 9 mm; 支柱 11J3 ~ 支柱 09C3,锚段长 1 294. 2 mm;支柱19J1 ~ 支柱17C1,锚段长1 294.3 mm。

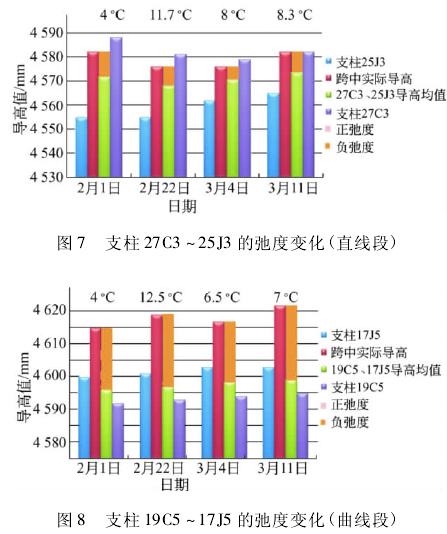

2) 再从表 2 分别选取直线段中的同一区段( 支柱27C3 ~ 支柱 25J3) 和曲线段中的同一区段( 支柱 19C5 ~支柱17J5) 绘制图7 和图 8。通过分析可得出: 虽然新线弛度变化小,在测量上存在一定误差,但还是能看出在同一区段内跨中存在随温度升高、弛度变大的特点。这就要求检修人员随时注意由于温度骤变而产生跨中负弛度的情况,做好调整补偿装置的准备。

综上所述,跨中弛度变化具有以下特点: 曲线段跨中弛度比直线段跨中弛度要大; 跨中弛度随半锚长度变长而变大,反之变小; 跨中弛度随温度升高而变大,反之变小; 新线中多存在跨中负弛度; 当温度剧烈升高时,在跨距中往往形成负弛度,反之,当温度骤降时,会形成正弛度; 在链形悬挂中,接触线的正弛度一般不大于 150 mm,负弛度一般不大于 100 mm; 线索质量变化也会对跨中弛度产生一定的影响,这就要求检修人员加强对磨耗严重区段弛度的检测工作。

2. 3 偏移测量与分析

选取2 月22 日、3 月4 日和3 月8 日的跨中位移、现场温度及跨距的数据,见表 4。

注: 向下锚位置方向偏移为正,向中锚偏移为负。

由于温度、跨距、敞开段风力等诸多因素都会影响跨中偏移,所以情况相对复杂。笔者针对温度变化对跨中偏移的影响进行简要分析,可以看出温度的变化会引起整个接触线及腕臂的运动,从而产生跨中偏移;向下锚位置方向偏移为正,向中锚方向偏移为负。

3 制定检调规程

3. 1 检测方法

3. 1. 1 弛度、偏移的测量方法

4 人为一组,其中 1 人负责协调及记录,1 人负责测量导高、拉出值,2 人负责测量跨距、偏移。首先,按照接触网平面布置图找到所要测量的锚柱,记录支柱号、锚段号及现场温度,测量导高的人员测量锚柱定位点 A 的导高及拉出值,并在钢轨外侧做出标记,以便下次测量偏移使用; 其次,顺线路找到下个锚柱处,并按以上方法测量出下锚柱定位点 C 的导高及拉出值,测量实际跨距的人员使用钢卷尺测量两点间的跨距并记录; 再次,根据跨距长度找到跨中 B 点,测量出其导高、拉出值; 最后,回去再按照图 5 及式( 5) 填写实际弛度。

3. 1. 2 a、b 值的测量方法

由于上海地处温带地区,温度对 b 值的要求较高,所以测量 b 值对检测下锚装置的性能十分重要。由于内置式下锚圆管支柱侧边开有安装检修槽,所以为方便起见,在实际测量 b 值时,可测量坠陀下底面至锚柱槽下缘的长度 b测( 通常坠陀下底面在锚柱槽下缘之上时取正值,在之下时取负值) 。回去再按照图 5 所示及式( 1) 、式( 5) ,得出实际的 a、b 值。

3. 2 b 值调整规程

3. 2. 1 作业准备

作业人员有 6 人,1 人负责指导及安全,2 人操作,1 人传递物品,2 人扶持。工器具有紧线器、卸夹、伸缩梯、旗杆绳、钢丝绳套、手板葫芦、常用五金工具、对讲机、工具包、油桶、棉布等,测量器具有温度计、钢卷尺、轨距尺、激光测距仪,安全用具有安全带、安全帽、反光背心、柔性验电器、柔性验电棒。另外,准备好接触线或承力索下锚安装图、接触网平面布置图。

3. 2. 2 作业程序

1) 向行调申请允许作业命令,行调下达准许作业命令后,方可进入区间施工。

2) 在作业区段最前方,对上下行线路进行验电,验明无电后接地线挂设,不要将接地棒挂设在回流轨上。

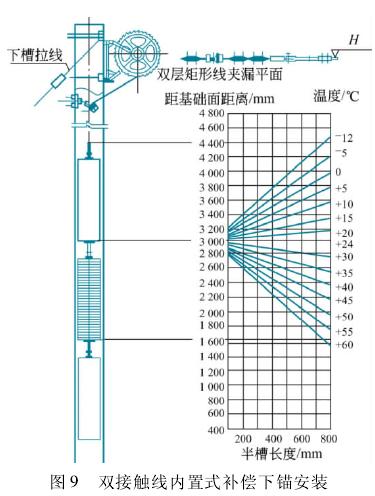

3) 调整过程如下: 两人将伸缩梯靠稳在下锚瓷瓶绝缘子前方的三联板上,一人上去在线索的合适位置安装一个楔形紧线器,而将2 m 的钢丝绳套牢在三联板内,钢丝绳的另一头装上一个卸夹,再将3 t 手板葫芦挂在卸夹内; 一人爬上下锚支柱,将6 m 的钢丝套套牢在下锚角钢上方处,再将1.5 t 手板葫芦挂在钢丝套内,而主吊钩从下锚开槽内顺势放入,用两个小型卸夹与单环杆本体相连; 将3 t 手板葫芦的主吊钩与 6 m 的钢丝绳连接,并略微收紧; 根据实测温度和接触线或承力索下锚安装图( 见图9) ,计算得出坠陀串需要调整的长度( 实际调整的长度要比计算值增加 10% 以上) ; 摇动 1. 5 t 手板葫芦,缓慢提升( 下放) ,使坠陀串调整到位; 拆卸双耳楔型线夹的连接销钉,取出内部舌头,抽出坠陀串钢丝绳至所需调整的位置,并做补偿绳回头; 按原样装好双耳楔型线夹,缓慢卸载两个手板葫芦,直至不受力,最后拆卸掉所有器具; 观察调整后的补偿装置是否到位( 复查 b值) ,坠陀串不碰撞锚柱内壁,且偏移锚柱中心线偏差控制在2 mm; 最后绑扎回头,并给导向滑轮上油。

4) 工作结束,负责人对人员、工器具及材料进行清点,拆除接地线后撤离现场。

5) 消令登记。

3. 3 质量标准

补偿装置的 a、b 值应符合安装曲线,在极限温度范围内不小于200 mm,误差不得超过 ±100 mm; 大小轮钢丝绳圈数应符合设计要求,不得重叠,棘轮、导向轮转动应灵活; 制动装置应可靠,其制动块与棘轮齿间的距离为7 ~ 15 mm。适当调整坠陀限制架活动孔中的螺栓位置,使限制导管处于垂直状态,从而保证固定坠陀串的抱箍在限制导管中上下能自由移动且不卡滞; 坠陀串在支柱中心线上,偏差2 mm,坠陀应完整,坠串排列应整齐、升降自如,其缺口应互相错开 180°; 补偿绳不得有接头、松股、断股、锈蚀等缺陷; 所有连接螺栓必须按要求紧固; 小轮钢丝绳长约12 m,大轮钢丝绳的长度为小轮钢丝绳长度的2/3; 导向轮与补偿绳、支柱开口中心面三者重合,偏差5 mm。

4 实际案例分析

4. 1 检调设备参数

在上海轨道交通 7 号线户外段罗南新村—美兰湖区间,接触线和承力索下锚均采用内置式补偿装置。其中,铅坠陀串采用 50 块铅坠陀交替叠放,其参数可参见本文 2.1 节中 a、b 值测量与分析的数值。

4. 2 检调全过程

在 7 号线美兰湖存车线上行 96J2D2( 半锚长度约为 730 m) 的下锚处,当户外实测温度 33 ℃ 时,测得坠陀上底面至锚柱槽下缘高度为 25. 3 cm( 16 kg 坠陀约11 片) ,通过推算可知此时坠陀下底面至锚柱底板的距离( b 值) 为 30 cm 左右。然而通过查阅图 9 可知,温度每升高1 ℃,坠陀串将下降 4 cm 左右,所以如果不及时调整,一旦温度再升高,就会超过 b 值不得大于20 cm的规定。因此,此次决定将 b 值上调 40 ~50 cm。

理论规定( 查阅图 9) : 在 35 ℃时,坠陀上面至锚柱底板高度为225 cm,通过计算可知 b≈110 cm,也就是说,坠陀串应上提 75 cm 左右( 33 片) ; 在 40 ℃ 时,b≈95 cm; 如果中午锚柱内的温度达到 45 ℃ ,b≈75 cm。

总之,此次调整在极限温度 45 ℃ 时安全可靠,但与理论值还有差距,尚需探讨。

5 结语

笔者分析了上海轨道交通内置式补偿装置的结构及特点。结合接触网 a、b 值理论,对上海地铁户外新线段内置式补偿装置的性能进行研究。结合在 7 号线中对装置的检测和调整,制定出相应的检测标准和 b值检调规程。通过以上分析,指导检修人员科学、合理地针对内置式补偿装置进行检调,做到在温度变化剧烈时加强步行巡视力度,确保设备的安全运行。

参考文献

[1]中铁电气化勘测设计研究院. 高架桥接触网支持结构中补偿坠陀内置锚柱[G]. 天津,2006.

[2]于小四. 电气化铁道接触网实用技术指南[M]. 北京: 中国铁道出版社,2009:112-134.

[3]于万聚. 高速电气化铁道接触网[M]. 成都: 西南交通大学出版社,2002:140-150.

[4]张万里. 接触网工技术问答 850 题[M]. 北京: 中国铁道出版社,1998:477-503.

[5]吴树伟. 浅析武广客专弹性链形悬挂中负弛度问题[J].电气化铁道,2010( 1) :36-38.

[6]卫永刚. 接触网补偿装置定滑轮存在问题及解决方案[J]. 电气化铁道,2010( 2) :41-42.

[7]铁路电力牵引供电设计规范[S]. 北京: 中华人民共和国铁道部,2005:54-70.