地铁车站增设轨排孔方案比选及实施

摘 要: 结合哈尔滨地铁 1 号线车站增建铺轨基地的设计过程,详细论述了地铁车站在围护结构已实施的情况下,增设轨排孔方案的可行性和方案比选,期望为今后类似工程的实施提供参考。

关键词: 地铁车站; 轨排孔; 增设; 方案比选; 空间计算

哈尔滨地铁 1 号线一、二期工程全长 17. 466km,预计于 2012 年底通车试运行。为满足按时轨通的要求,全线设置清滨公园站、太平桥车辆段等两座铺轨基地,分东西两段同步进行轨道铺装。由于拆迁工作滞后等原因,太平桥车辆段铺轨基地无法按计划投入铺轨,影响了全线目标节点的完成。经研究,决定在 1 号线终点站增建铺轨基地,需在车站结构板上增设轨排孔。此时,该站已完成主体围护结构施工,正进行开挖、回筑流水作业。

1 工程概况

1 号线终点站为带交叉渡线的地下二层岛式车站,全长 332. 7 m,站台中心净宽 17. 8 m; 中心处覆土厚度 3. 484 m,底板埋深 16. 214 m。车站主体采用现浇钢筋混凝土箱型结构,由西端头井和标准段组成; 主体围护结构采用 800 地下墙,锁口管接头,地下墙与内衬墙按复合墙设计; 防水形式为全包防水。

车站沿城市主要道路布置,周边建筑物密集,以“混 7”、“混 8”等砖混建筑物为主,距车站最近仅8. 5 m,环境保护要求高,基坑保护等级为一级。经过交通疏解、管线搬迁等前期准备工作,车站采用明挖顺作法施工。

2 工程水文地质条件

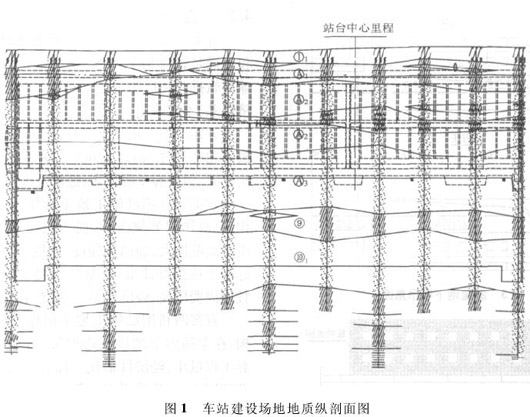

2. 1 工程地质

车站位于松花江漫滩区,场地土层从上到下主要为: ①

1杂填土、

1

1粉质黏土、

2

2粉细砂、

3

3中砂、⑨粉质黏土、⑩

1中粗砂等,呈现以砂性土为主、砂黏互现特征。车站底板卧于

3

3中砂层,地下墙趾插入⑩

1中粗砂层。建设场地浅部的杂填土和粉质黏土厚度约 8 m,土性软弱,灵敏度高,易产生流变现象; 场地深处以砂层为主,渗透系数大,结构松散,易发生塌方、涌水冒砂等地质灾害( 见图 1) 。

2. 2 水文地质

车站建设场地邻近松花江,地下水丰富,补给速度快,平均水位位于地下 1 m。地下水按照埋深和性质分为潜水、微承压水和承压水 3 层。潜水位于①

1杂填土、

1

1粉质黏土中,补给来源以大气降水、地下径流为主; 微承压水位于

3

3中砂层中,水量丰富,补给速度快,补给以越流补给和地下径流为主; 承压水位于⑩

1中粗砂层,补给以地下径流为主。车站施工主要受上述 3 层地下水影响,地下墙隔断微承压水后,需采取坑内降潜水、坑外降承压水措施,以提供无水作用空间和防止突涌。

3 增设轨排孔的要求及合理性论证

3. 1 增设轨排孔的要求

铺轨基地生产区一般由材料及成品堆放区、轨排组装区、轨排孔等组成。在终点站增建铺轨基地后,堆放区和组装区可布置在已完成的车站顶板上方。根据设计单位提出的堆载控制标准,确定相应位置和材料、成品堆放数量。

轨排孔的功能是将轨排成品由组装区吊放至铺轨车,并运输至铺轨工作面。其位置和大小应满足轨排安全、高效吊装要求。铺轨施工单位提出轨排孔开孔尺寸为 30 m × 5 m,且应设于地铁线路正上方。

3. 2 轨排孔设置要求的合理性论证

1) 轨排孔尺寸。轨排孔长度决定了工程规模和造价,在满足使用功能前提下,应尽可能减小。哈尔滨地铁 1 号线采用标准轨排,尺寸为 25. 0 m ×2. 5 m。经研究,轨排孔长度确定为 20 m,每侧预留0. 5 m 安全距离,轨排以 44°角度吊装。

2) 轨排孔位置。铺轨单位要求轨排孔开设于地铁线路正上方,出发点是提高轨排吊装和运输效率,并将铺轨施工影响范围控制在行车限界内,以及不影响车站内部装修、设备安装等工作,正常情况下应予采纳。

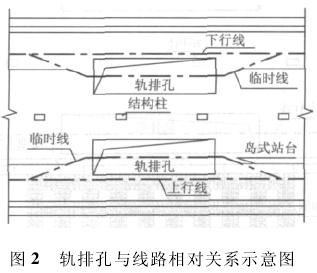

在提出增设轨排孔要求时,1 号线终点站主体围护地下墙已经施工。经核算,地下墙与轨排孔之间的空间无法满足增设轨排孔结构构件的截面高度要求,采用其他方案工程投资增加较大。经各参建单位协商,轨排孔向车站内部偏移,留出结构构件空间,满足受力要求; 轨排孔正下方设置临时轨道,前后设道岔顺接入正线,临时轨道范围内站台板后做( 见图 2) 。

4 轨排孔可行方案及比选

4. 1 增设轨排孔可行方案

如利用已施工的地下墙设置轨排孔,将无法满足铺轨施工单位的要求和多工序同步推进的工程筹划; 如完全满足铺轨单位要求,仅靠地下墙和增设的小截面孔边框架,不足以承受轨排施工期间的荷载,需采取其他技术措施。轨排孔方案需综合考虑上述因素,权衡利弊,进行技术经济比选,择优选用。

方案一: 在车站西端头井前方新建轨排井,井尺寸满足轨排吊装、盾构始发和接收等要求。

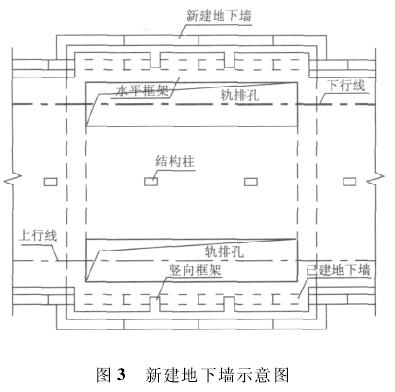

方案二: 根据铺轨单位所提条件和孔边框架计算截面高度要求,确定轨排孔尺寸。在已施工地下墙外侧按照轨排孔轮廓新做地下墙,已施工地下墙作为地下障碍物随挖随凿( 见图 3) 。

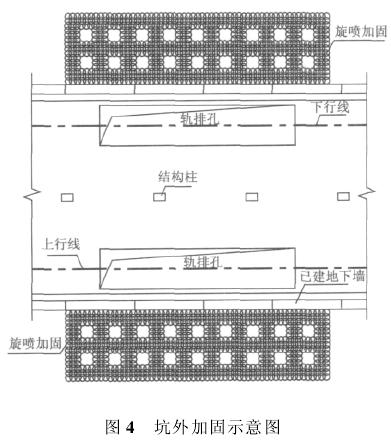

方案三: 利用已施工地下墙,在轨排孔主要构件尺寸受限制的条件下,降低坑外荷载。对轨排孔基坑外侧主动土压力滑裂面内的土体进行加固。根据砂性土为主的地质条件,加固方式采用三重管高压旋喷桩( 见图 4) 。

方案四: 轨排孔不设于线路正上方,向车站内部偏移。轨排孔边框架等结构构件截面高度应满足受力要求( 见图 5) 。

4. 2 方案比选

方案一在车站西端头井前方增设的轨排井,不仅要满足轨排吊装要求,还要满足盾构施工要求,兼具轨排井和盾构工作井功能,规模大,投资高,经济性差,不应采用。

方案二不利用已施工的地下墙,按照轨排孔规模和轮廓尺寸,新建基坑围护结构。受力明确、工法成熟,但废弃工程量多,经济性一般,可以采用。

方案三利用已施工地下墙作为轨排孔围护结构,旋喷加固外侧土体,受力较明确。但旋喷施工质量离散性大,加固体强度、刚度、抗渗性等性能指标难于达到设计要求,基坑两侧管线需二次迁改,且加固费用高,经济性差,一般不采用。

方案四利用已施工地下墙作为轨排孔围护结构,在车站内部增设孔边框架,后期予以凿除。废弃工程量小,经济性最优。综合考虑功能、投资、工期等因素,推荐采用该方案。

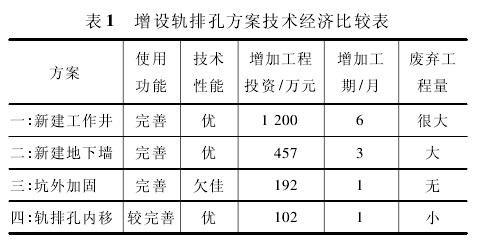

各方案比选详见表 1。

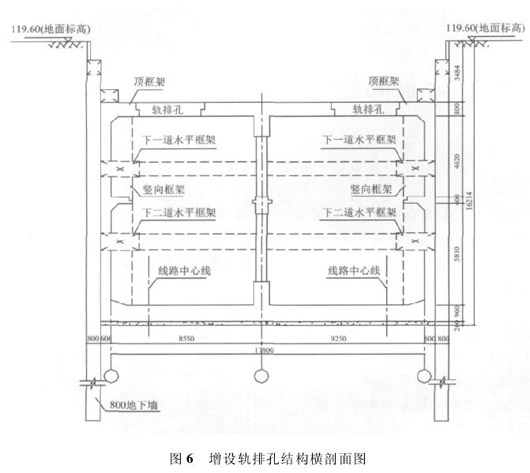

5 轨排孔结构设计

经反复比选,最终采用方案四: 利用已施工的地下墙作为轨排孔围护结构,顶、中板开设 20 m ×3. 5 m 轨排吊装孔。为了补强结构板开孔造成的侧向刚度削弱,在主体结构侧墙上增设 2 道水平框架和 4 道竖向框架。地下墙与底板、侧墙和框架组成空间受力体系,共同承担轨排孔使用期间的各种荷载( 见图 6) 。

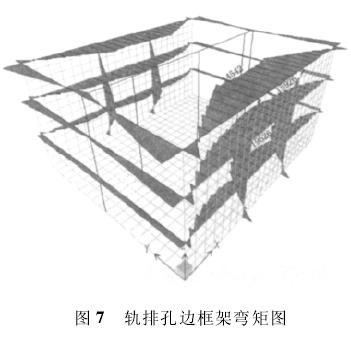

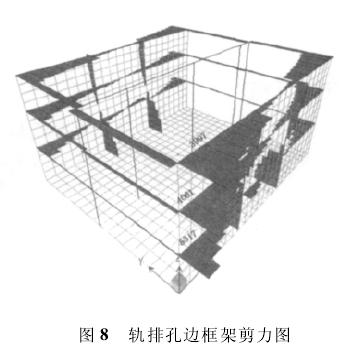

轨排孔结构是三维空间受力体系,应采用三维空间板、梁模型进行计算,并辅以二维平面框架验算。二维平面框架取最不利的轨排孔跨中断面,水平框架以弹性支座模拟,支座刚度取框架跨中挠度倒数。平面计算的缺点是不能完全考虑竖向、水平框架与底板、侧墙和地下墙的共同作用,无法精确反映轨排孔结构受力,内力计算数值大,不经济; 优点是直观简洁,有利于概念设计和初步确定结构受力数量级和结构构件尺寸。

轨排孔结构空间有限元计算可以实现水平、竖向结构体系相互作用的自动计算,避免了对水平框架侧向刚度的近似模拟,可以得到相对精确的内力结果,有利于工程安全和节约造价( 见图 7、图 8) 。

6 结语

目前,该站增设轨排孔已完成结构施工,并交付了铺轨单位使用。据监测,状态良好,经受了大跨度、高水压的考验。通过增设轨排孔方案的比选、设计和实施取得了以下经验:

1) 轨排孔是大跨度结构,设计难度大,在结构尺寸受限的条件下,更增加了设计难度。设计过程中,各方应密切合作,按照“保证功能、安全适用、经济合理”的原则确定设计标准和设计方案。

2) 轨排孔边增设的临时钢筋混凝土框架在使用阶段需凿除,对车站永久结构存在不利影响。为降低凿除振动、保护层损伤、钢筋头外露等不利影响的程度,临时框架凿除应采用水钻、混凝土切割锯等低振动破除方式,凿除面用同标号水泥砂浆抹面,保证混凝土保护层厚度。

3) 不同的铺轨方式和铺轨主机需要不同的施工限界,一般小于地铁列车通行净空。因此,车站中板以下的轨排孔边框架位置应满足铺轨限界要求。

参考文献

[1] 施仲衡. 地下铁道设计与施工[M]. 西安: 陕西科学技术出版社,1997.

[2] 冯云. 上海轨道交通 2 号线淞虹路站增设轨排孔的结构设计探讨[J]. 地下工程与隧道,2008( 2) .