摘 要: 较为详细地介绍了地铁勘察中建( 构) 筑物调查的对象、内容和范围,阐述了调查思路,详细介绍了按“前期准备、现场走访、室内初步整理、相关单位搜集、现场复核、特殊手段重点调查、编制成果报告”程序进行的调查方法。同时,就调查工作的主体单位和资质的问题展开了讨论,并提出调查成果的审查和验收过程中遇到的困惑,期待出现合适的审查机制。

关键词: 地铁建设; 地铁勘察; 建( 构) 筑物调查

1 引 言

地铁沿线既有建( 构) 筑物调查是地铁建设过程中最重要的前期工作之一,关系到地铁的选线和临近建( 构) 筑 物 的 安 全 保 护[1]。《地 铁 设 计 规 范》( GB50157-2003) 明确规定“地铁的线路平面位置和高程应根据城市现状与规划的道路、地面建筑物、管线和其他构筑物……经技术经济综合比较后确定。”[2]目前调查工作主要由勘察单位承担,《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》( GB50307-1999) 在初步勘察阶段提出“调查沿线重要建筑物的地基条件、基础类型、上部结构和使用状态”的要求[3]。但是,笔者认为调查工作不仅仅是勘察的工作内容,而是一项贯穿于勘察、设计和施工整个过程中的工作。因为部分建筑物的建造年代久远无存档、存档不齐全或工程名称变更等原因,限于调查工作的工期,不能保证所有建筑物均能在勘察阶段查获全部所需资料,需要由设计单位和施工单位的进一步跟进和复核。

通过杭州地铁 1 号线、2 号线及 4 号线沿线建( 构) 筑物的调查工作,笔者理顺了地铁沿线临近建( 构) 筑物调查工作的思路、调查内容、调查方法,同时工作过程中也遇到了一些实际困难和困惑,现予以总结,供同行参考与讨论。

2 调查工作的范围和内容

由于地铁往往分布于繁华闹市区,沿线两侧会有大量的既有建( 构) 筑物。当线路调整余地很小的情况下,会出现地下区间下穿既有建( 构) 筑物的情况。

2. 1 调查对象和内容

建( 构) 筑物调查的对象包括: 建筑物( 房屋建筑) ,构筑物( 桥涵,地下空间、铁路,公路,市政道路,水塔,高压线塔) ,自然地理( 河道、湖泊) 等。

调查的内容包括:

( 1) 房屋建筑、塔形物: 建筑物性质、结构形式、层数、基础形式( 桩基础的桩位平面布置、桩长、直径、设计荷载大小、传递特征) 、埋深、建成年代等。

( 2) 地下空间( 地下车库、地下长廊、地下河道等) : 围护及主体结构形式、围护结构深度、主体结构厚度、底板顶面标高等。

( 3) 桥涵: 桥梁型式、桥跨布置、墩台基础形式、桩位布置、桩长、直径、设计荷载大小、传递特征等。

( 4) 道路、公路和铁路: 宽度、设计荷载、基础型式、地基处理措施等。

( 5) 河道: 河宽、河深、基础和河岸驳坎结构形式、标高、通航要求等。

( 6) 湖泊: 湖宽、湖长、水深、水位标高、湖底标高、冲刷线等。

2. 2 调查范围

理论上调查范围越大越好,但调查范围扩大后会大大增加调查工作量。在前期工作工期普遍紧迫的情况下,应该划定合适的调查范围。实践中,建( 构) 筑物调查范围应根据工点不同而规定不同的外延调查范围,同时还应包括设计特别提出调查要求的建( 构) 筑物。

( 1) 地下盾构区间调查范围左右线路中线两侧向外各 10 m ~15 m;

( 2) 车站和明挖区间调查范围为基坑外侧 2. 5 倍基坑深度。常规标准地下车站( 标准段) 一般埋深17 m ~ 18 m( 端头井会更深一些) ,标准站的调查范围为基坑外 45 m ~50 m。

( 3) 高架和地面段调查范围一般为红线为外延5 m;

( 4) 对恰巧位于调查范围之外的第一排重要建( 构) 筑物也需进行调查。重要建( 构) 筑物主要指民居、学校教学楼、宿舍等,这些建( 构) 筑物一旦出现施工危害,将会造成很大的社会不良影响。

3 调查思路

地铁沿线两侧建( 构) 筑物往往很密集,调查工作量相当大。为保证调查工作的质量和工期,需事前先制订出详细的调查方案,并安排足够的专业技术人员。为了保证工期,调查工作往往分组分段进行,并根据对地铁建设的影响程度的不同分为一般建筑物和重要建筑物。调查的基本思路为: 普查一般建筑物,精查重点建筑物。

4 调查的方法

调查方法一般是按“前期准备、现场走访、室内初步整理、相关单位搜集、现场复核、特殊手段重点调查、编制成果报告”的程序进行。

4. 1 前期准备

建( 构) 筑物调查的前期准备工作非常重要,做好充分的准备工作,可以大大提高调查工作的效率。前期准备工作主要有以下内容:

( 1) 在设计提供的平面图中按前述调查范围的划定方法划出要调查的区域范围。

( 2) 根据所配备的技术人员数量合理分组,给每组合理分配工作量。

( 3) 各组对需要调查的建( 构) 筑物进行封图( 即需单独编号的建筑物用加粗线画出外轮廓) 和编号。

( 4) 编制“建( 构) 筑物调查表”和“建( 构) 筑物调查情况一览表”。

调查表的主要内容有建筑编号、名称( 曾用名、现名) 、地理位置、层数( 地上、地下) 、使用现状、规划许可证号、建设单位、设计单位、施工单位、基础形式及详细内容( 包括桩型、桩径、桩长、桩底绝对高程、桩端持力层等) 、地下室详细内容( 包括层数、底板底绝对标高、外边线离轨道中心线最小距离等) 、已收集资料目录( 如设计说明、总平面图、桩位图、桩断面图、承台详图、地下室底板平面图等) 、资料来源( 联系人及电话) 、收集过程。

“建( 构) 筑物调查表”表中的几个表格项特别说明如下: 因为很多建筑物在前期和后期使用过程中会有多次变更建筑物名称的现象,所以在名称栏中要特别注明曾用名; 有部分建( 构) 筑物建造时间早,可能属于保护建筑物,可能已有开裂或破损现象,在“使用现状”一栏中注明是否有破损现象,可以为业主提供相关信息; 在某些建筑物仅有规划选址资料却无基础设计或施工图的情况下,如能收集到规划许可证号,可以去规划管理部门搜集该项目的相关信息( 规划管理部门一般无相关图件,只有程序信息文件) ; 因为部分建造年代久远或资料保存不善等原因,并不能保证最终所有建筑物均能查到所需的资料,故应该把所有的收集过程均记录在“收集过程”一栏中,为后续的调查工作提供方便,减少重复劳动。

“建( 构) 筑物调查情况一览表”主要目的是对各建( 构) 筑物是否已完成调查进行登记,以便使用过程中一目了然,对后期的使用也很有帮助。本表主要内容有: 建筑物编号、名称、资料收集地点、完成时间。

4. 2 现场走访

现场走访是一次普查,应该对所有建筑物都梳理一遍。走访时应带上照相机,部分单位允许提供图件查阅,但不允许复印时可以进行照相。每一幢建( 构)筑物调查成果( 包括资料和照片) 应登记所对应的调查表中,记录应细致全面。现场走访时可能会遇到业主不在,或经办人不在的现象,所以可能需要多次反复走访。当地形图与现状地形有差异时,应现场手绘现状地形,后续进行必要的修测。

4. 3 室内初步整理

每次走访回来后,走访结果均记录在调查表。对于未收集到成果的建筑物,应将走访过程记录在“收集过程”一栏中。然后把所有的建( 构) 筑物调查情况列于“调查情况一览表”中,这样还有哪些建筑物还没有完成调查工作就可以做到一目了然。当全面走访结束后,应对未能收集到资料的分类。将建筑物按可以去搜集的单位进行分类。比如,可能去一家设计单位搜集几幢建筑物资料时,则必须一次完成。否则,设计单位会因为搜集人员的反复走访而不愿配合。

4. 4 相关单位搜集

分类完成后应马上展开搜集工作:

( 1) 对于搜集到明确代建单位( 公建项目) 、设计单位、施工单位的,按对应主体单位进行搜集;

( 2) 未能搜集到上述主体单位时,对于建筑年代稍晚的建构筑物可以考虑去城建档案馆查阅( 建造年代久远的往往存档不齐全甚至无档可查) ;

( 3) 当专业性强的建( 构) 筑物资料不在档案馆时,可去产权单位查阅,产权单位主要有水利局、人防办、航道管理处、公路局、铁路局工务段、高速公路产权部门等;

( 4) 对于一些建成时间较长或产权不清楚的建(构) 筑物,主要还是靠走访使用者和当地群众,以了解沿线的建筑历史,查清可能存在的地下障碍物。

4. 5 现场复核

应该注意的是,搜集到资料后,应该对重要建筑物进行现场复核。曾经出现过某建筑物有重大设计变更,但搜集到的图件是变更前的成果。所以复核工作也是很重要的。复核工作往往并不局限于勘察阶段,设计单位和施工单位均应对本工点内的敏感建筑物的调查成果进行复核,以便确保施工安全。

4. 6 特殊手段重点调查

个别对地铁建筑影响特别大,直接影响开挖和盾构推进方案的,却未能查到相关图件时( 如盾构区间下穿建于上世纪 80 年代以前的小区多层住宅) ,应采取特别手段进行探测详查。探测详查主要采用物探、测量。这项工作往往无法在勘察阶段完成,通常会顺延至设计,甚至施工阶段。

4. 7 编制成果报告

建( 构) 筑物调查成果报告一般应提供纸质成果和电子文件成果。主要有以下内容:

( 1) 文字部分。主要介绍建构筑调查的经过、工作量、内容,并分类列出调查周围建( 构) 筑物的详细内容;特别要列出未能收集到资料的各建( 构) 筑物,以引起设计和施工单位的警惕以及下一步的跟进和复核。

( 2) 附表部分。附表是报告最主要的成果之一,可以分为两类表,一类是一般建( 构) 筑物调查成果表,表格内容可以简单一些; 一类是重要建( 构) 筑物成果表,应详细列出前述建( 构) 筑物要素( 特别是地下室和基础的相关内容) 。

附表中应包括附图的页码及附图的内容,以便查阅。

( 3) 附图部分。对所收集到的图件( 包括纸质和电子文件) 应进行筛选,选取需要附上的图件。纸质图件应先扫描为电子文件。以照片形式收集到的图件往往不太清晰,应用图形处理软件进行去斑点处理。将所有的电子文件打印成二底图,后进行蓝晒。对于重点建筑物一般应附上实景照片。

5 调查工作的相关讨论

( 1) 调查工作的主体单位

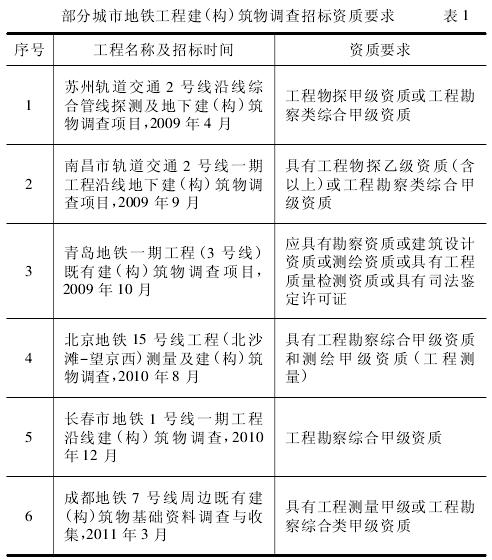

一般情况下勘察单位应该为调查工作的最主要的主体单位。但是,因建筑物的建造年代久远无存档、存档不齐全或工程名称多次变更等原因,某种程度上建设物调查类似警察破案,且会有一些无头案。建构筑物的调查需要很长时间才能完成,勘察单位往往因限于勘察周期和调查工作量巨大而无法完成全部调查工作,还需后续工点设计单位和工点施工单位进一步逐幢仔细复核和确定。由此,笔者认为调查工作的主体单位仅限勘察单位是不太合适的。在新版国标地铁勘察规范《城市轨道交通岩土工程勘察规范》( 征求意见稿) 第17 章“工程周边环境调查”一章中,详细规定了建( 构) 筑物和地下管线等调查要求。笔者提出了将建( 构) 筑物调查工作作为专项工作对待的建议。收集国内部分地铁建( 构) 筑物调查招标文件中对资质的要求如表1 所示。

由上表中可以看出,各城市地铁建设单位基本认同建( 构) 筑物调查涉及勘察、测量和物探等多方面专业,是一项综合性调查工作,故笔者认为本调查工作以专项工作对待更合适。

( 2) 调查成果的审查和验收

勘察成果往往由专门的审查单位进行评审,在各城市已逐渐成为习惯,但建( 构) 筑物调查成果应该由谁来审查和验收呢。在新版国标地铁勘察规范《城市轨道交通岩土工程勘察规范》( 征求意见稿) 未明确验收成果的标准。在实际工作中,笔者曾遇尴尬局面,业主要求本人承诺就某建筑物在档案馆调查过且确定没有相关资料。由前述由知,因归档不齐或名称变更等多种原因,建( 构)筑物调查可能成为“无头案”,但并不代表没“作案者”。因为建( 构) 筑物调查工作对地铁施工的方案和成本影响很大,建( 构) 筑物调查成果的审查工作不仅关系到调查单位的责任和风险,还关系到地铁建设单位的责任和风险,期待着合适的审查机制的出现。

6 结 语

由于建( 构) 筑物调查所涉及的部门较多,涉及的专业多,是一项综合性调查工作,收集资料困难重重,调查工作贯穿于整个地铁建设过程,需要勘察单位、设计单位和施工单位的共同努力。同时,建议将建( 构) 筑物调查以专项工作对待,并期待着合适的调查成果审查机制的出现。

参考文献

[1] 郑林春. 地铁勘察中建( 构) 筑物调查的方法[J]. 铁道建筑技术,2008( 增)

[2] GB50157-2003. 地铁设计规范[S].

[3] GB50307-1999. 地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范[S].