上软下硬地层浅埋暗挖工法适应性模拟

摘 要:以青岛地区埋置于上软下硬典型地层中的地铁车站为例,选取双侧壁导坑法和单拱大空间法,利用三维有限元软件对两种施工方法的整个开挖过程进行数值模拟,重点对开挖过程中的地表和拱顶位移、围岩应力和支护结构内力等方面进行了分析。研究表明,与单拱大空间施工方法相比较,在上软下硬地层中采用双侧壁导坑施工方法能有效控制地表和拱顶沉

降以及衬砌和支撑结构受力,确保施工过程的安全。

关键词: 上软下硬地层; 浅埋暗挖; 双侧壁导坑法; 单拱大空间法; 有限元数值模拟

1 引 言

城市地铁隧道的开挖形式不仅取决于工程地质条件及开挖断面形状与跨度,而且在很大程度上受开挖工艺的影响。对于上软下硬地层条件下城市大跨度地铁隧道的开挖,一方面要减小对地面既有交通以及建构筑物的影响,严格控制地表沉降和地层的水平位移; 另一方面由于隧道埋深较浅,拱顶位于软弱岩层中,因而当隧道开挖时上部岩体成拱效应差,自稳时间短,这种情况下合理地选择开挖方式尤为重要。

本文以青岛地铁某浅埋暗挖车站为研究对象,在同一地层条件下选用双侧壁导坑法和单拱大空间法两种开挖方案,进行施工过程的三维数值模拟,从地表沉降、围岩应力以及支护结构受力等方面对两种施工方法做出评价,从而寻求满足该地层条件下的开挖方法。

2 车站施工方法

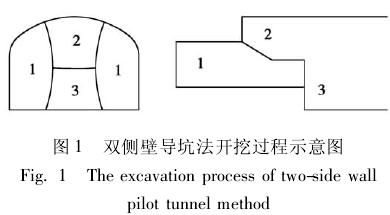

2. 1 双侧壁导坑法[1]

双侧壁导坑法是在“新奥法”的理论基础上进行改进提出的一套隧道修建理论和操作方法,众多隧道施工的成功案例证明了该隧道施工方法适合于松散土介质围岩条件下,隧道埋深小于隧道直径,以很小的地表沉降修筑隧道的技术方法。双侧壁导坑法也称眼镜工法,其实质是将大跨度变为小跨度的施工方法。通常隧道断面会被分为三个部分,即两侧导洞和中部岩柱,施工时两侧导洞开挖超前,然后进行中部岩柱上半部和下半部开挖,如图 1 所示。由于双侧壁导坑法在进行每个分块的开挖后就立即支护封闭成环,因此可以有效确保掌子面稳定和控制隧道周边的松弛范围,并且在施工期间隧道断面的变形( 如拱顶下沉、仰拱隆起等)发展也很小,甚至不发展,从而有效的控制了下沉量和下沉速率,增加了掌子面的稳定。但运用此施工方法开挖隧道时,隧道断面分块相对较多,相应的对围岩扰动次数也有所增加,同时延长了初期支护全断面的闭合时间,增加了临时支护的数量和施工工序,相应的提高了工程造价,延长了工期。此法对于断面跨度大、地表沉陷要求严格、围岩条件较差的浅埋隧道,是一种比较安全的施工方法。

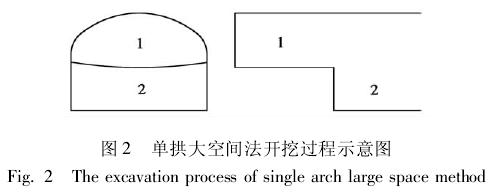

2. 2 单拱大空间法

单拱大空间法适用于地层条件较好的地段( 围岩分级一般为 III ~ IV 类) ,这种施工方法将隧道断面分成上、下两个台阶开挖,上台阶一般将隧道拱部一次性开挖完毕,但必须在地层失去自稳能力之前尽快开挖下台阶,支护后形成封闭结构,如图 2 所示。其主要优点是能保证较大的施工操作空间,施工方便,工期短,但因开挖面过大,其发生失稳的几率较大,且会对周围环境造成较大影响,因此对该施工方法的要求更高。

3. 1 算例概况

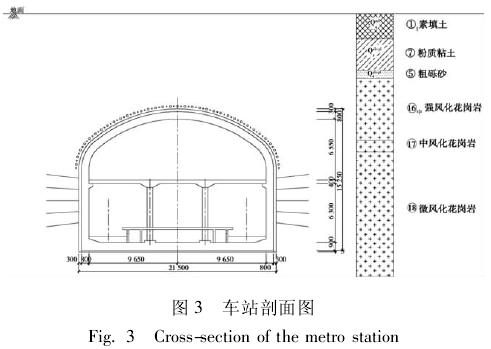

青岛市城区大部分坐落于燕山晚期花岗岩上,土层情况较复杂,从上到下依次由填土、粘性土、砂以及风化程度不同的花岗岩组成,属于典型的“上软下硬”型地层条件,而且青岛城市地势高低起伏,花岗岩风化程度空间分布差异很大。在这种地层条件下修建城市地铁,车站拱顶一般埋置于强风化花岗岩或中风化花岗岩中,虽然车站开挖后围岩也可提供一定的自承载能力,但尚未有类似地层条件下施工地铁车站的先例,因此不能将其他城市隧道施工方法直接应用到青岛地区,必须因地制宜提出施工方案。

背景工程选取青岛地铁某车站结构,为地下两层岛式站台车站。该车站位于强风化 ~ 微风化过渡岩层中,拱顶位于强风化岩层,车站洞室跨度为21. 5 m,采用复合式衬砌结构形式。超前预支护采用管棚法和小导管注浆法,初期支护设计采用高性能防渗喷射混凝土、湿喷混凝土工艺,喷层厚0. 3 m。车站剖面图见图 3。

3. 2 计算模型

为了比较不同施工方法的开挖效果,本文建立了两个有限元模型以模拟双侧壁导坑法和单拱大空间法施工的力学性态。考虑到车站是一个狭长的结构,因此按平面应变问题考虑,又由于隧道开挖的影响范围为 3 ~ 5 倍的洞跨[2],双侧壁导坑法和单拱大空间法模型的范围选取为: 竖向皆取80 m,横向在隧道左右各取约 4 倍跨度( 总长皆为200 m) ,隧道长度方向上双侧壁导坑法取 110 m,单拱大空间法取 70 m。依照图纸中结构尺寸,模型中隧道高度取 15. 5 m,跨度为 21. 5 m,墙高8. 5 m。双侧壁导坑施工法模型由 90 638 个单元和 15 565 个节点组成,单拱大空间施工法模型由78 322 个单元和 13 703 个节点组成。

模型约束条件采用位移边界条件,即模型的左右两侧施加水平向位移约束条件,底面施加竖向位移约束条件,顶面为自由面。

计算模型内容包括场地岩土体、初衬以及加固区土体。在数值模拟计算中,可认为管棚法和超前小导管预支护措施在洞室围岩中形成一定厚度的加固区[3],加固区厚度经计算为 0. 5m。预支护效果的模拟可以采用提高加固区范围内围岩参数的等效办法来实现,有关研究成果[4]表明: 围岩注浆后可提高一个级别,其粘聚力可提高 2 ~ 3 倍。综合考虑场地地质情况,计算中对等效加固区内的弹性模量和粘聚力提高 1 倍处理。

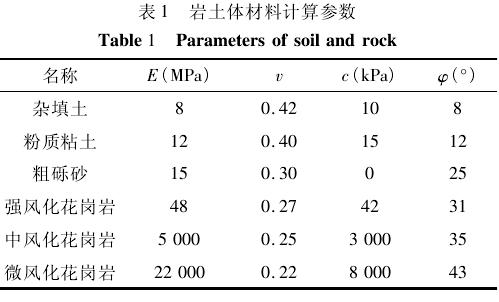

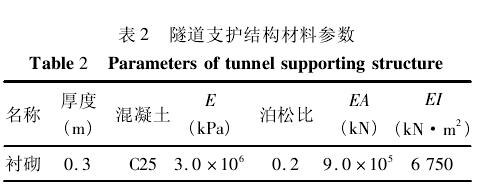

计算中对于场地土体采用 Mohr-Coulomb 本构模型进行模拟,又考虑到从开挖到车站结构建造过程较整个地铁的服役期短,因此按照土体的不排水有效应力参数进行分析。岩土体材料参数见表 1。在模拟支护结构时进行了适当的简化处理,采用板单元模拟初衬及支撑。支护结构材料参数见表 2。

3. 3 开挖施工模拟

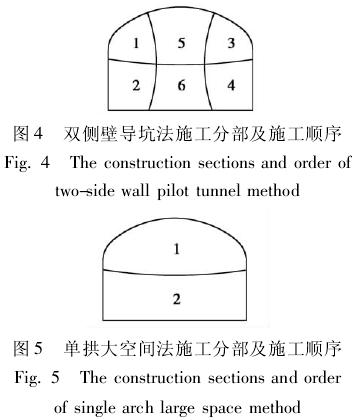

根据车站隧道的结构特点,双侧壁导坑法将隧道断面分为 6 个分部进行开挖,每个分部开挖后即进行初期支护的施做封闭成环,使得隧道开挖断面由大断面变为小断面,具体施工分部及施工顺序见图 4 所示。在模拟过程中,左、右以及中导洞开挖均按台阶法施工,台阶长度设定为 6 m,根据左右侧壁导洞错开应不小于 15 m 的原则[1],模拟时右导洞开挖滞后左导洞 18 m,中洞开挖滞后右导洞24 m。根据二次衬砌紧跟开挖面并应与开挖面间距保持一半洞径的原则[1],确定当全断面开挖24 m时,施做二衬 12 m。整个施工过程模拟通过以下步骤实现:

( 1) 初始地应力平衡;

( 2) 置换加固区土层以模拟超前小导管及管棚支护;

( 3) 开挖左上部导洞;

( 4) 施做左上部导洞初期支护;

( 5) 开挖左下部导洞;

( 6) 施做左下部导洞初期支护;

( 7) 右导洞的开挖和支护同左导洞;

( 8) 开挖中洞上部岩柱;

( 9) 施做中洞上部岩柱初期支护;

( 10) 开挖中洞下部岩柱;

( 11) 施做剩余初期支护至全断面封闭成环;

( 12) 拆除支撑,施做二衬。

单拱大空间法将隧道断面分为 2 个分部进行开挖,具体施工顺序见图 5 所示。整个施工过程模拟通过以下步骤实现:

( 1) 开挖拱部;

( 2) 上半断面拱部初期支护;

( 3) 开挖下半断面;

( 4) 下半断面初期支护;

( 5) 全断面开挖并施做二衬。

4 计算结果对比分析

4. 1 位移分析

4. 1. 1 双侧壁导坑法

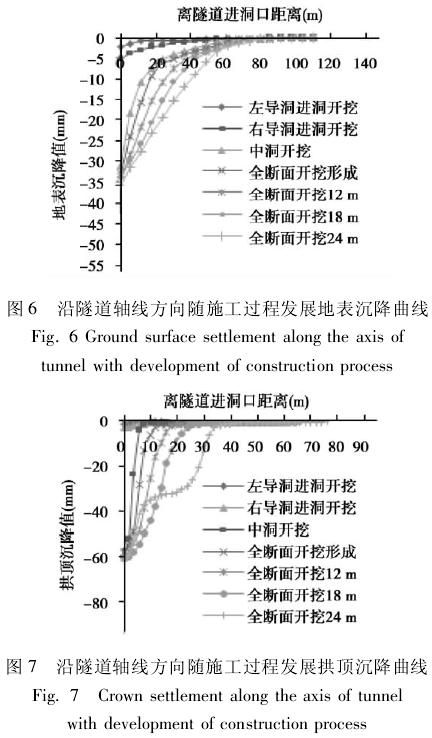

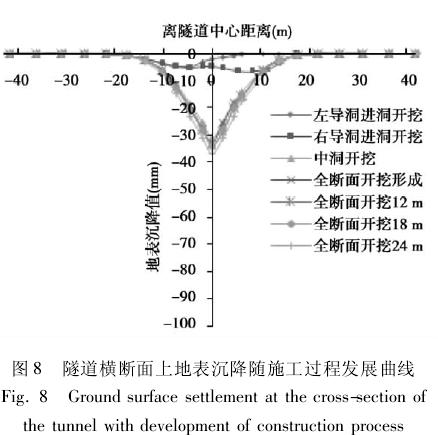

图 6 为双侧壁导坑法沿隧道轴线方向地表沉降随施工过程的发展曲线,图 7 为沿隧道轴线方向拱顶沉降随施工过程的发展曲线,图 8 为隧道横断面上随施工过程发展地表沉降曲线。为了更好的比较位移随施工过程的发展趋势,选取 7 个典型施工步绘制位移曲线,分别为:

( 1) 左导洞进洞开挖;

( 2) 右导洞进洞开挖;

( 3) 中洞开挖;

( 4) 全断面开挖形成;

( 5) 全断面向前开挖 12 m;

( 6) 全断面向前开挖 18 m;

( 7) 拆除支撑并施做二衬,同时全断面开挖形成 24 m。

结合图 6、图 7 和图 8 可看出,采用双侧壁导坑法开挖时,地表沉降最大点在隧道中线附近,沉降最大值约为 37 mm,隧道中线左、右各20 m 的范围内地面沉降都较大。从计算结果来看,左右导洞的开挖对于地表和拱顶沉降的影响不是很大,引起的沉降值都较小,但右侧导洞的开挖引起了地表最大沉降点位置的偏移以及地表沉降量的增加,增量约为 2 mm,当中洞开挖时,地表和拱顶沉降急剧增加基本达到沉降量的最大值,此时地表沉降约为31 mm,拱顶沉降约为 58 mm,地表沉降约为拱顶沉降的 53%,说明拱顶沉降先于地表沉降趋于稳定。当全断面开挖 24 m 时,二衬施做 12 m,可见二衬施做范围内拱顶沉降明显降低,说明二衬施做改变了结构受力,拱顶趋于稳定状态。

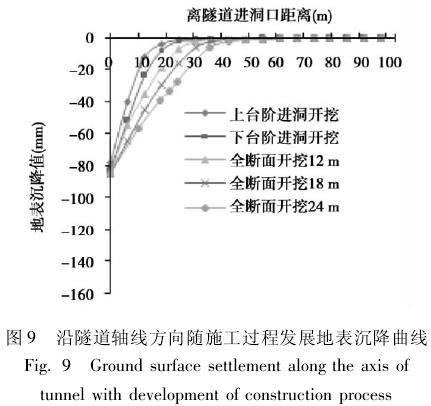

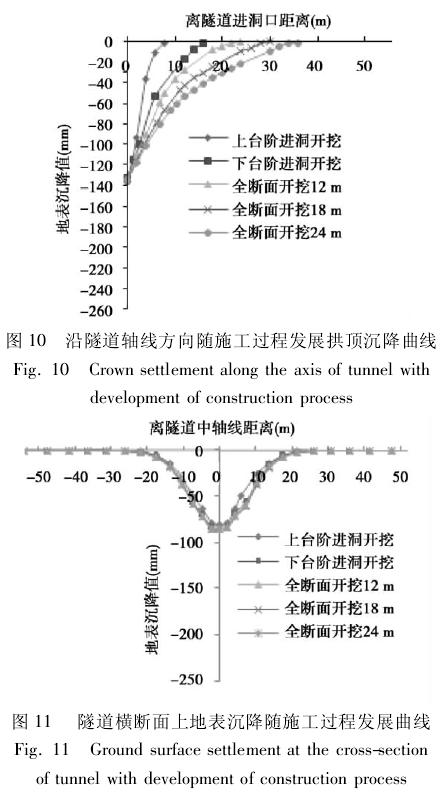

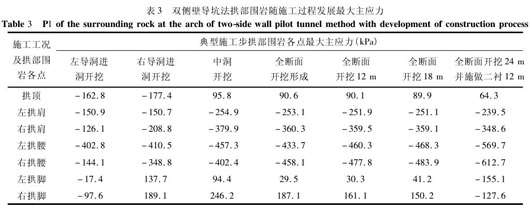

4. 1. 2 单拱大空间法

图 9 为单拱大空间法沿隧道轴线方向随施工过程发展的地表沉降曲线,图 10 为沿隧道轴线方向随施工过程发展的拱顶沉降曲线,图 11 为隧道横断面上随施工过程发展的地表沉降曲线。选取5 个施工步加以比较说明,分别为:

( 1) 上台阶进洞开挖;

( 2) 下台阶进洞开挖;

( 3) 全断面开挖 12 m;

( 4) 全断面开挖 18 m;

( 5) 全断面开挖 24 m。

结合图 9、图 10 和图 11 可见,单拱大空间法开挖引起的地表最大沉降值约为 85 mm,拱顶最大沉降量约为 134 mm,均发生在拱部一次性开挖完成后,随着开挖的进行,地表沉降和拱顶沉降变化均不大,表明地表沉降在初期支护和围岩成拱共同作用下趋于稳定状态,而拱顶沉降也由于初期支护的施做而得到有效控制。

4. 1. 3 施工方法比较说明

在强风化 ~ 微风化花岗岩地层中采用双侧壁导坑法引起的地表最大沉降量约为单拱大空间法的 46%,引起的拱顶最大沉降量约为单拱大空间法的 43%,特别是当双侧壁导坑法施做二次衬砌后,拱顶沉降得到了有效地控制。

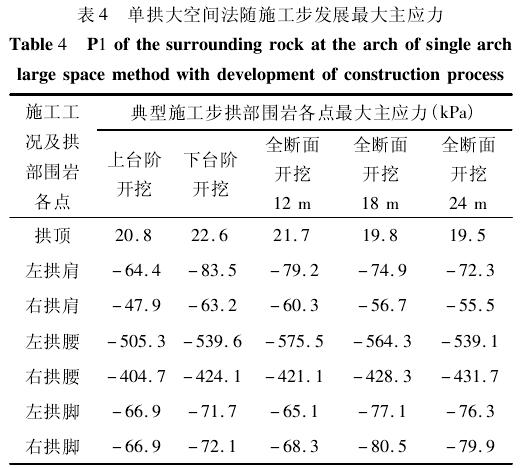

4. 2 围岩应力分析

4. 2. 1 双侧壁导坑法

双侧壁导坑法典型施工步下拱部围岩的最大主应力值见表 3 所示( “-“号表示压应力,下同) ,可见当左导洞进洞时,由于开挖卸荷的作用,围岩最大主应力减小,两侧壁出现压应力,由于右导洞和中洞尚未开挖,因此右侧和拱顶围岩受扰动较小,仍处于受压状态。当右导洞进洞开挖时,右拱肩和拱腰处的围岩最大主应力急剧增加,拱肩处增加约 1. 5 倍,拱腰处增加约 2. 5 倍,左、右拱脚处由于应力释放而出现了拉应力集中现象,右拱脚处较明显,最大达189 kPa。中洞开挖时,由于开挖面前方岩土体在卸荷作用下向洞内位移而使拱顶围岩出现了拉应力,约为96 kPa。全断面开挖形成以后构成了台阶状开挖断面,由于卸荷过程的充分发展以及成拱作用,拱顶围岩处的拉应力不断减小,而在隧道拱部其它位置处各点的最大主应力变化也趋于稳定状态,说明拱部所处的强风化 ~ 中风化花岗岩地层提供了一定的自承载力。当施做二衬时,拱顶围岩处的拉应力较小幅度近 30%,左、右拱脚处出现压应力,二衬施做效果明显。

4. 2. 2 单拱大空间法

单拱大空间法典型施工步下的最大主应力见表 4 所示,可见当拱部一次开挖完成后,拱顶处围岩由于应力释放而产生拉应力,最大达21 kPa。当下部围岩开挖完成后,开挖卸荷使得围岩应力的释放效果更加显著,拱部各点最大主应力均有不同程度的增加。当进入全断面开挖阶段,拱部各点最大主应力变化不大,拱顶围岩始终处于拉应力区,拱部其它位置各点处于压应力区,说明拱部围岩已在开挖过程的动态应力重新分布过程中趋于稳定状态。

4. 2. 3 施工方法比较说明

单拱大空间法在拱部一次性开挖完成后拱顶围岩产生的拉应力约为21 kPa,双侧壁导坑法在中洞开挖完成后拱顶围岩产生的拉应力约为 9 kPa,前者约为后者的 20%,可见双侧壁导坑法开挖时产生的拉应力较大,但对后续施工步的影响不大。由于双侧壁导坑法将隧道断面分为 6 个分部进行施工,充分将大断面化为小断面,但施工步骤较多,因而对围岩的扰动也较大,相对单拱大空间法,拱部其它位置围岩压应力也较大。单拱大空间法开挖时因隧道断面分部较少且施工较简易因而对围岩扰动相对较小,且由于车站地处强风化 ~ 微风化地层,围岩可以提供一定的自承载力,使得单拱大空间法开挖过程中围岩相对较稳定。

4. 3 支护结构受力

4. 3. 1 双侧壁导坑法

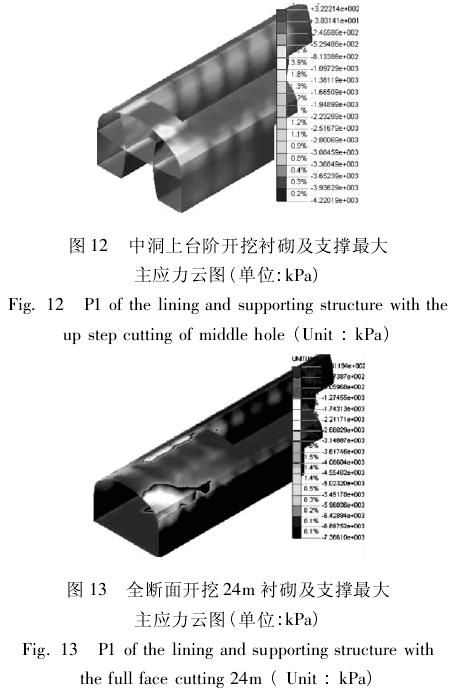

图 12 和 13 分别为双侧壁导坑法在中洞上台阶开挖和全断面开挖24 m 并施做二次衬砌时支护结构的最大主应力云图,数值模拟结果表明衬砌及支撑最大主应力随施工步发展呈现动态的变化趋势,不同施工步下的主应力云图都显示应力集中多出现在支撑结构的交接处,由图 12 可见,两侧导洞的拱部与支撑的交接处产生较大的拉应力集中现象,最大达 0. 34 MPa,小于 C25 混凝土的抗拉强度设计值( 1. 27 MPa) 。随着施工进入全断面开挖阶段,拱部初衬在围岩荷载作用下上层产生了压应力,下层产生了拉应力。而随着开挖掌子面的进一步前进以及初衬的拆除和二衬的施做,支护结构的应力状态变得复杂,由图 13 可见,衬砌结构在拱顶处拉应力较大,约为 1. 3 MPa,拱肩和拱腰处压应力较大,拱肩处约为2.2 MPa,拱腰处约为4.1 MPa,小于 C25 混凝土的抗压强度设计值( 11. 9 MPa) 。

4. 3. 2 单拱大空间法

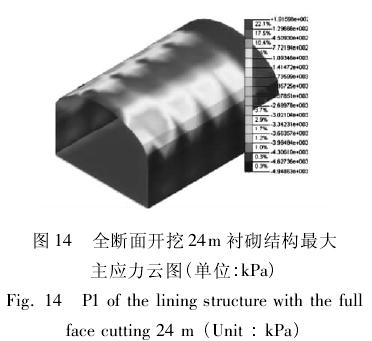

图 14 为单拱大空间法在全断面开挖 24 m 时衬砌结构的最大主应力云图,可见衬砌结构拱部主要受压应力,最大约 4. 9 MPa,小于 C25 混凝土的抗压强度设计值,说明拱上方围岩已经形成足以承担上部土层荷载的压力拱,因此拱部大部分处于受压状态。

4. 3. 3 施工方法比较说明

在强风化 ~ 微风化花岗岩地层中采用单拱大空间法施工时,由于拱部的一次性开挖将导致支护结构产生较大的内力和变形,而双侧壁导坑法分部分台阶的开挖方式使得初衬得以及早闭合并发挥作用,因此支护结构受力较小,洞室也较稳定。

5 结论

本文选取青岛地区具有代表性的强风化 ~ 微风化花岗岩地层建立有限元模型模拟了双侧壁导坑法和单拱大空间法两种典型隧道开挖工法的施工过程,综合对比分析了两种工法在不同施工阶段的地表和拱顶位移、围岩应力以及衬砌和支撑内力,以此来评价两种工法对于该地层条件的适应性,结论有:

( 1) 数值模拟计算结果表明: ①双侧壁导坑法施工过程中地表和拱顶的最大沉降量分别为单拱大空间法的 46%和 43%; ②单拱大空间法施工过程中拱顶围岩产生的最大拉应力约为双侧壁导坑法的 20%; ③双侧壁导坑法在施做二次衬砌后拱顶衬砌产生的最大拉应力约为单拱大空间法的65% ,拱腰衬砌产生的最大压应力约为单拱大空间法的 80%,因此综合考虑以上计算结果,在强风化~ 微风化地层条件中施工时优先选用双侧壁导坑法。

( 2) 对比两种工法施工时地表和拱顶最大沉降量发生的施工步,双侧壁导坑法和单拱大空间法分别为中洞上台阶的开挖以及拱部的一次性开挖,因此这两个施工步应分别作为两种工法的施工控制重点。

( 3) 对于隧道拱顶所处的特定地层条件,设计时应选用同时满足环境和施工要求的工法,施工前应根据拱顶围岩等级考虑预加固效果,施工时应及时施做衬砌使之闭合并发挥承载能力。

参考文献(References)

[1] 王梦恕. 地下工程浅埋暗挖技术通论[M]. 合肥: 安徽教育出版社,2009.

[2] 刘佑荣,唐辉明. 岩体力学[M]. 武汉: 中国地质大学出版社,1999.

[3] 李志辉. 城市隧道浅埋暗挖地表沉降规律及控制研究[D]. 长沙: 中南大学,2008.

[4] 关宝树,杨其新. 地下工程管棚法[M]. 成都: 西南交通大学出版社,1996.