基坑开挖施工对邻近地铁影响的实测分析

摘 要:对于运营地铁隧道邻近基坑施工必将导致地铁结构位移,对地铁隧道使用功能及结构安全产生影响。以上海地铁一号线邻近深基坑施工为工程背景,阐述了基坑施工对地铁隧道的工程风险控制措施,结合施工工况,对地铁结构变形及病害情况进行了分析,得出隧

道变形控制的若干结论。

关键词: 地铁隧道; 基坑; 时空效应

1 引 言

随着城市轨道交通的迅速发展,其运营客流占比逐年增加,地铁隧道由于其在城市交通中的重要性,其保护等级高,控制指标严格。随着轨道交通沿线工程建设活动日渐频繁,国内关于地铁隧道监护的研究及成果,包括数值模拟以及实测分析等方面,同样逐渐增多[1 ~5]。

本文以上海地铁一号线邻近某深基坑施工为工程背景,阐述了基坑施工对地铁隧道的工程风险控制措施,包括设计、施工以及地铁隧道跟踪监测检查等,并结合施工工况,对地铁隧道收敛、水平、竖向位移以及病害情况进行了分析,得出了隧道变形控制的若干结论。

2 监护工程概况

2. 1 工程概况

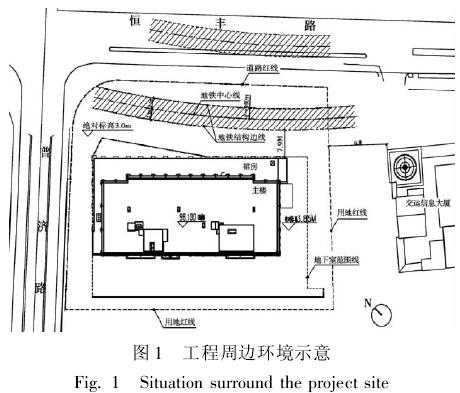

裕年国际商务大厦位于上海市闸北区恒丰路西南、普济路东南,邻近恒丰路下有轨道交通 1 号线区间隧道穿过。工程主楼结构距轨道交通 1 号线区间隧道边最近距离约 14. 8 m,围护结构与轨道交通 1 号线区间隧道净距约 7. 2 m,两者相对位置关系如图 1 所示:

该地块工程主要包括一幢高层商办楼,地下共2 层,塔楼 27 层,裙房 4 层,高度为 99. 99 m,采用现浇框架-剪力墙结构体系。

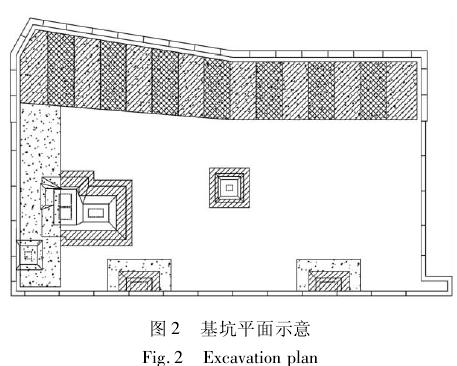

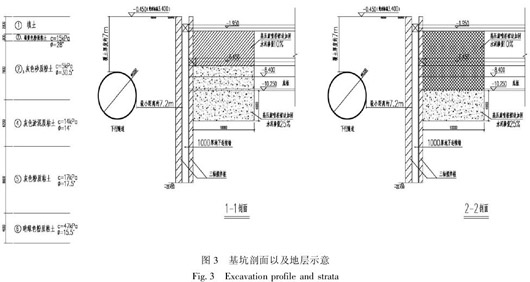

基坑开挖面积约 3 000 m2,挖深约 10 m,局部有落深约 3. 5 m 的深坑( 远离地铁侧) 。围护结构采用地下连续墙,地铁侧1. 0 m 厚,其余0. 8 m 厚,竖向采用两道井字形对撑。

2. 2 场地地质条件

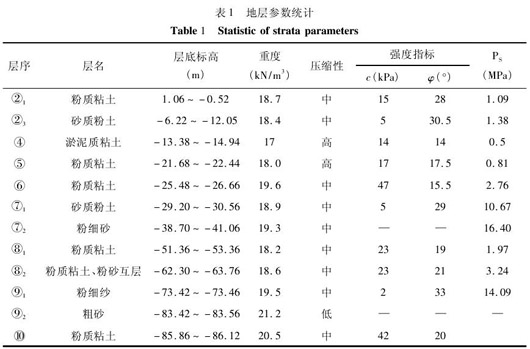

坑底基本处于②3砂质粉土层下部,该层土土质不均,透水性强,埋深浅,厚度大,极易发生流砂、管涌等灾害。场地地质条件如表 1 所示:

2. 3 地铁变形控制要求

基坑对应的隧道段长度约为 70 m,平面内有300 m 的转弯半径,是一号线转弯半径最小处。该段隧道总体使用状况基本正常,无明显的渗漏水现象。

地铁保护等级为一级,其中,运营线路及隧道结构保护要求分别如下:

( 1) 运营线路: 两轨道横向高差 < 4 mm; 轨向偏差和高低差最大尺度值 <4 mm/10 m,结构纵向差异沉降 <0. 4‰:

( 2) 隧道结构: 地铁结构的最终绝对沉降、隆起值及水平位移量 <10 mm,施工引起的地铁结构变形速率 < 0. 5 mm/day,且不得影响其安全正常使用。

2. 4 工程关键风险点

根据本工程具体情况,工程对地铁设施的影响,主要来自两方面:

其一,基坑施工。槽壁加固、地墙、挖土等分项施工对地铁的影响的方式、程度不同,因而其相应的控制方法亦各不相同。其中开挖对地铁设施的影响最大,主要来自侧墙水平变形以及坑底隆起,但由于较小的基坑开挖面、密集群桩以及坑内加固等原因,后者的影响相对有限。

其二,工程桩基长期沉降。桩基受荷后,将影响周围地层应力分布,初期由孔隙水压力承担,从而引起地层固结沉降,进而拖带隧道下沉。

3 工程风险控制措施

3. 1 采取可靠设计施工措施减小工程对隧道的影响

( 1) 桩基工程施工: 工程桩基采用钻孔灌注桩,设计施工应通过优化调整建筑荷载和桩基( 数量、桩径、桩深、控制桩底沉渣等) 措施。必须严格控制建筑长期沉降对 1 号线隧道结构的拖带影响。

( 2) 基坑围护结构: 靠地铁侧,采用 1. 0 m 厚的地下墙,墙深 22 m,其他侧采用 0. 8 m 厚的地下墙,在墙体达到设计要求的强度后进行墙底注浆。

由于距离隧道近、地铁振动等原因,容易造成地墙成槽期间槽壁不稳定,设置 SMW 工法隔离桩,其中地铁侧为 Φ850 工法桩,其余侧采用 Φ650工法桩,水泥掺入比均不低于 20%。地墙须跳浜实施,“隔四做一”,单幅地墙的施工时间段应错开客运高峰时间,并将施工时间严格控制在 12 h 以内。施工单位必须较好预防绕流问题,避免二次开挖。

( 3) 土体加固: 沿地铁一侧的基坑内部地基加固宽度为 10 m,采用三轴搅拌桩加固方式,加固深度自第二道支撑上 1 m 至底板以下 4 m,坑底以上以 4. 5 m 间距跳格加固。

( 4) 降水施工: 采用真空深井泵降水,单口井承担的降水面积不超过 200 m2,降水必须达到开挖面以下 1 m 内,有控制地降水。

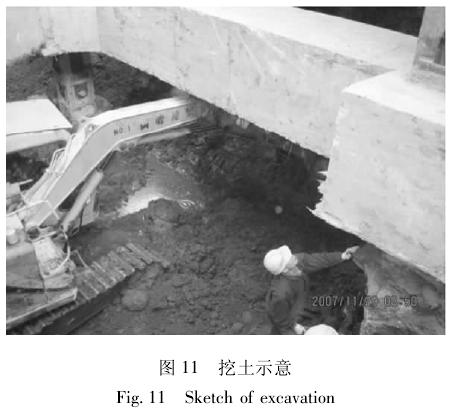

( 5) 挖土支撑施工: 挖土支撑阶段是对地铁结构影响最大的分项,决定整个基坑施工的成败。按照“时空效应”理论指导挖土支撑,要求严格做到“分层、分块、对称、平衡、限时”开挖支撑,先挖除基坑非地铁侧土体,后挖地铁侧土体,临近地铁每一层土体留土宽度不少于 4 倍的单层挖深,且最后挖除。及时形成对撑,单块留坡土体开挖支撑的总施工时间控制在 16 h 内。根据围护变形情况,对第二道支撑实施抽槽开挖支撑。

值得注意的是,基坑周边可做堆场用的面积偏少,栈桥面积设计达到 1 550 m2,占基坑总面积一半以上,导致格构柱偏多,截桩及格构柱清理工作将严重制约挖土速度。

( 6) 回筑施工建议不采用爆破方式拆除支撑,注意回筑过程中围护结构的位移控制,“先撑后拆”。

3. 2 施工参数试验

对于安全区内各类施工,在没有类似工程经验可供参考的情况下,可采取非原位的方法在非地铁侧做试验积累施工参数,其一,可间接了解施工对周围环境的影响程度; 其二,可从侧面了解机械性能以及施工单位组织管理能力、重视程度。

3. 3 对隧道变形进行跟踪监测

根据工程施工具体情况,实际监测区域为120 m,其中下行隧道监测内容包括道床竖向位移监测,管片水平位移监测以及管片收敛变形监测。

上行隧道距离基坑相对较远,与地墙净距约为27 m,故仅进行竖向位移监测。

当发生下列情况时,应及时报警,并采取可靠应急措施,保障地铁线路的安全:

( 1) 地 铁 结 构 位 移、沉 降 或 隆 起 速 率 达到0. 5 mm/d。

( 2) 靠近地铁一侧的基坑围护结构位移达到1. 0 mm / d。

( 3) 监测值超过日监控指标或总变形控制量的 1/2 时。

( 4) 其它危及地铁结构和运营安全的事情发生时。

3. 4 加强隧道使用状况巡检

每逢允许进入隧道作业日,组织对基坑施工影响范围内的隧道段进行全面设施结构、使用状况检查。

4 施工期隧道安全状况分析

4. 1 施工期隧道变形分析

按照基坑施工步序分为槽壁加固、清障回填、工程桩施工、地下连续墙施工、降水、土方开挖与支撑、底板浇筑前至浇筑结束 7 d、结构回筑及拆撑 8个分项。

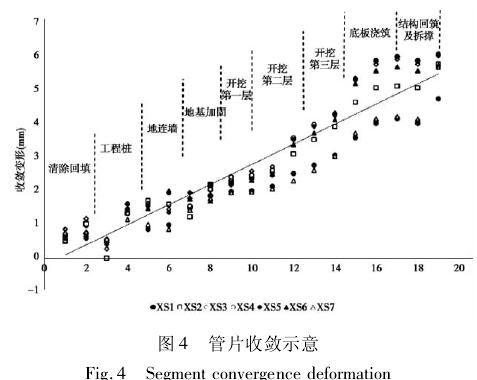

4. 1. 1 管片收敛

由图可知,施工期间管片收敛近似于线性增长的趋势。其中在工程桩施工及开挖至接近坑底且靠近地铁侧时,隧道收敛增速较为明显,可认为是施工扰动造成孔隙水压力尚未消散导致的附加应力所致。底板浇筑后收敛变形基本稳定。

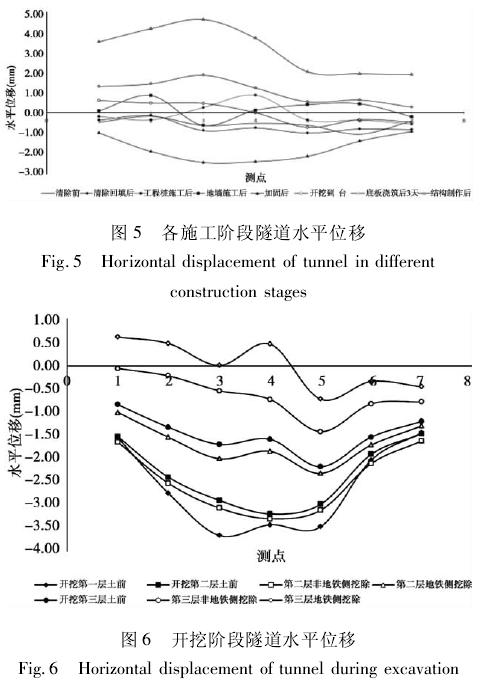

4. 1. 2 隧道水平位移

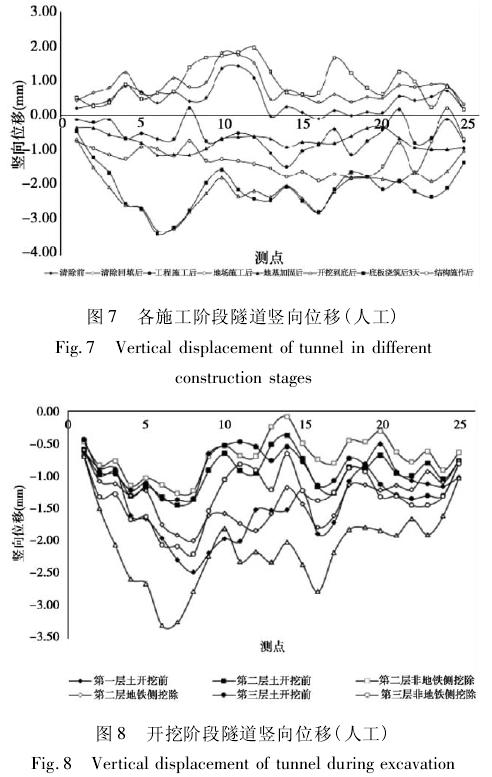

4. 1. 3 隧道竖向位移

4. 1. 4 隧道各阶段主要变形特征

( 1) 槽壁加固施工主要在列车停运期间进行,由于施工节奏控制较理想,槽壁加固期间,地铁隧道变形较小,未表现出明显规律,隧道除一处轻微渗水外,未出其它状况。

( 2) 清障回填阶段回填重量大于开挖量,整个清障回填施工导致隧道斜向上位移,但幅度不大。

( 3) 整个工程桩施工期间,未出现隧道变形值报警情况,但由于时间跨度较长,隧道存在长期沉降趋势。

( 4) 围护结构地下连续墙( 两墙合一) 两侧已通过三轴搅拌桩加固,地墙施工期间,未出现隧道变形值报警情况。

( 5) 由于地连墙已形成封闭,故坑内搅拌桩加固施工对地铁影响相对有限,地基加固施工期间,隧道基本呈朝坑外缓慢斜向上位移趋势,且累计幅度较大,隧道朝坑外侧移量接近 2. 5 mm,但期间各类型变形指标未出现值报警情况。

( 6) 挖土支撑阶段是对地铁结构影响最大的分项,决定整个基坑施工的成败。按照“时空效应”原理制定的挖土方案,性能良好的施工设备以及充足的人力、良好的施工组织管理是关键。

总体上,第一阶段下行隧道整体变形不明显。水平向,略微朝坑内位移。人工测点竖向微抬。

第二层非地铁侧土方挖除,下行隧道未有明显反映,但地铁侧留土挖除时,下行隧道水平位移明显向坑内增加,最大增量约 1. 5 mm; 管片水平直径增大,最大增量达到 1. 06 mm; 竖向位移人工测点下沉,最大下沉量分别达到约 1. 1 mm。此后支撑养护期间未有明显变形。

第三层土方开挖两阶段,隧道呈均匀变形趋势,下行隧道水平向呈整体变形趋势。非地铁侧土方挖除时,最大侧移量达到 1. 2 mm,地铁侧挖除后,最大侧移量达到 1. 2 mm,但累计最大仅为0. 5 mm左右。管片收敛方面,非地铁侧挖除时,未有明显变化,地铁挖除时,水平直径增大较为明显,最大增量达到 1. 0 mm 左右。竖向位移方面,下行隧道最大下沉量达到 1. 51 mm;

底板浇筑前后,上、下行隧道竖向位移均未有明显变化,但隧道初期水平向位移以及管片水平直径仍有所发展,底板浇筑三天后,变化趋稳,最大增量分别为 1. 6 mm 以及 0. 6 mm 左右,管片直径累计最大为 5. 91 mm,下行隧道人工沉降累计 3. 3mm,上行隧道人工最大沉降值为 2. 2 mm。

( 7) 地下结构施作及拆撑阶段,通过试拆及正式拆除的变形监测来看,拆撑对周围环境的影响是可控的,可以大面积进行拆撑。

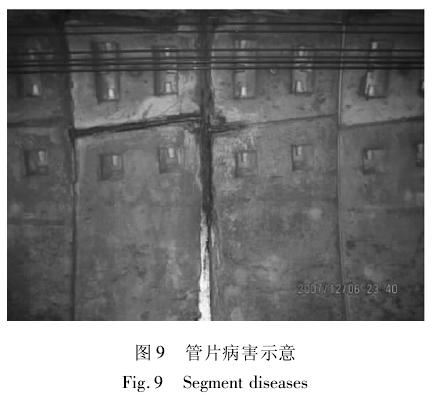

4. 2 隧道病害情况

施工期间由于控制严格,隧道未新增严重病害,仅在基坑开挖到底阶段,发现下行隧道 220 环外侧 F 与 L 两个十字缝处有滴水现象,最大为 6滴/min,220 环管片明显潮湿,如图 9 所示。底板浇筑阶段,滴水现象有所缓解,每分钟最大为 2 滴/min 左右。底板已浇筑完毕,养护了 3 天左右时,发现217 环内侧 F、L 纵缝明显渗迹; 238 环、239 环内侧 F 与 L 十字缝渗迹; 之后在隧道检查过程中,发现两处渗迹也有所减轻。

4. 3 施工中出现的主要问题

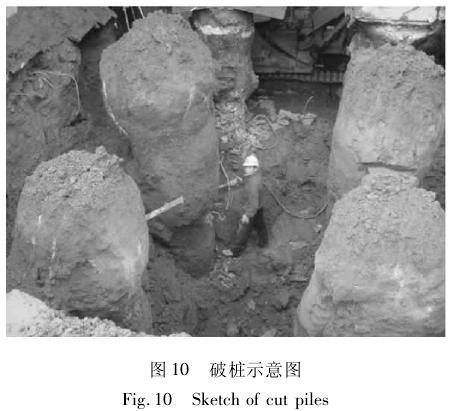

( 1) 工程桩的问题 工程桩作为建筑物投入使用期间,承压、抗拔之用,其施工期间对地铁的影响相对较小,但应注意其施工质量,扩径过大,超灌过多均会增加实际挖土工作量,特别是对于基坑面积小,裙房面积小的工程。

( 2) 栈桥的问题 主楼裙楼面积相对较小,主楼占总面积较大一部分。基坑周边可做堆场用的面积偏少,栈桥面积占基坑总面积一半以上,导致格构柱偏多,截桩及格构柱清理工作量较大,严重制约了挖土速度。

( 3) 由于业主经营思路变化,临时将商务楼改为酒店,导致电梯井位置调整,与原先深坑加固位置不符,但各方未仔细考虑该问题,导致实际开挖时,遇到小规模塌方等问题,最后加插型钢、钢管以及辅以麻袋等措施解决。此深井施工通过 2 天 3夜完成,延误了整体进度。

5 结 语

( 1) 基坑施工对邻近地铁隧道的影响主要是围护侧向变形以及坑底隆起两部分,本工程由于坑内密集群桩的限制,坑底隆起对邻近地铁隧道有限有限;

( 2) 各分项施工中,挖土支撑施工对地铁结构影响最大,采用时空效应原理,根据基坑与隧道的相对位置关系,将第二、第三层土方分成地铁侧及非地铁侧两部分,先挖出后部分土方,再开挖地铁侧,有效控制了地铁侧地墙侧向变形的时间,进而限制了隧道变形;

( 3) 综合采取可靠设计、施工措施、参数试验、加强结构监测及检查等措施,最大程度的实施信息化施工,可有效掌握隧道变形状况,并控制各分项施工对地铁隧道的不利影响。

参考文献(References)

[1] 张治国,张谢东,王卫东,等. 临近基坑施工对地铁隧道影响的数值模拟分析[J]. 武汉理工大学学报,2010,29( 11) : 93-97.

[2] 李家平. 基坑开挖卸载对下卧地铁隧道影响的数值分析[J]. 地下空间与工程学报,2009,5( 6) : 1 345-1 348.

[3] 徐志兵,熊卫兵. 基坑开挖对地铁区间隧道影响的计算分析[J]. 地下隧道与工程,2009,2: 36-38.

[4] 汪小兵,贾坚. 深基坑开挖对既有地铁隧道的影响分析及控制措施[J]. 城市轨道交通研究,2009,5:52-57.

[5] 刘建航,侯学渊. 基坑工程手册[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,1997.