基于仿真技术交通枢纽运营效果评价方法

摘 要:根据城市轨道交通枢纽服务水平评价需求,考虑乘客与枢纽环境的交互特征,构建评价指标体系,提出基于仿真技术的枢纽运营效果评价方法。应用仿真工具对枢纽内乘客的行为进行模拟,得到相关参数的取值;采用评价指标计算方法得到评价指标的取值,用以分析和评价轨道交通枢纽运营的效果。采用该评价方法对北京地铁宣武门站的评价结果为:地铁2号线换乘4号线的乘客最大换乘时间较长;4号线站台楼梯口和扶梯口的乘客平均拥挤程度最高;4号线站台区域的设施能力更容易趋于饱和并呈现乘客滞留倾向;4号线换乘2号线的乘客平均换乘时间对客流规模的适应性较强,2号线换乘4号线的乘客平均候车时间对列车接续的适应性较强。实例评价结果与实际情况相符,验证了评价方法的正确性。

关键词:城市轨道;交通枢纽;运营效果;服务水平;评价指标;仿真技术

既有的针对交通枢纽运营效果评价研究的方法主要包括两类:一类是传统的以定性、定量指标相结合的评价方法[1-9],另一类是考虑乘客行为特征的评价方法。第1类评价方法主要用于对乘客满意度、舒适度及安全性进行评价。第2类评价方法主要是采用仿真的方法,如采用行人仿真对枢纽局部设施配置[10]和服务水平[11]进行评价;在交通枢纽设计与评价中对局部设施[12-13]进行仿真评价。但尚未有将仿真工具应用于面向枢纽的运营效果评价方法,无法满足枢纽运营决策支持的需求。因此,本文根据城市轨道交通枢纽运营效果评价的需求,提出基于仿真技术的城市轨道交通枢纽的运营效果评价方法。

1 评价需求

评价对象包括:新建枢纽和既有枢纽。评价目的是:单方案评价和多方案比选。城市轨道交通枢纽的运营效果受到乘客行为、设施布局和列车运营方案等因素的综合影响,因此,需要从以下方面进行定量评价。

(1)对乘客平均换乘时间、平均乘客密度等进行定量分析。

(2)对乘客移动速度、乘客密度等指标在枢纽不同区域的分布及其随时间的变化趋势进行定量分 析。

(3)对枢纽的安全性与协调性进行定量分析。

2 评价方法

基于仿真技术的评价方法是:根据枢纽运营效果的评价需求,引入乘客与枢纽环境的交互关系及作用特征,对既有的枢纽运营效果评价体系中未作考虑、以估算手段衡量或以定性方式衡量的因素进行定义或再定义,构建评价指标体系;应用仿真工具对枢纽内乘客行为进行仿真试验,并辅以实地观测方法得到相关参数的取值,再采用评价指标计算方法计算得到评价指标的取值;根据评价指标的取值评价轨道交通枢纽的运营效果。

2.1 评价指标体系及其计算方法

评价指标体系的构建以反映乘客与枢纽环境属性的作用关系为基础。其中枢纽环境属性包括2个方面:一是枢纽设施的规模、位置分布和能力等;二是列车的到发时刻及其接续关系。在枢纽环境的作用下,乘客行为体现出以数量、时间、密度等为特征的变化规律。根据评价需求,确立包含5大类共计16个指标的评价指标体系。评价指标、评价 目的及其评价指标计算方法见表1。

2.2 仿真工具选用条件

(1)能够模拟枢纽的运营过程,包括枢纽内乘客的微观行为 (如行走、购票、停留、等候等)和随交通工具到发的集散过程 (进站、出站、换乘)。

(2)能够实现对各项评价指标的取值,包括对人数、密度、换乘时间等数值类指标的直接统计取值,以及对紊乱系数、敏感系数等系数类指标的间接计算取值。

(3)能够进行不同输入条件下 (如客流条件、运营条件等)运营效果的重复仿真试验。

2.3 评价步骤

(1)确定评价目标和仿真工具。根据评价需求,确定评价对象与评价目的,并选择适合的仿真工 具。

(2)设置仿真初始条件。包括:①枢纽环境抽象参数设置,如对枢纽设施属性、时刻表等进行设置;②枢纽内乘客抽象参数设置及标定,如对客流量及其分布、乘客移动速度分布、各类乘客行为建模参数等进行设置及标定。

(3)选取评价指标。对于不同的评价目的和评价需求,选用的评价指标也不同。应依据具体的评价目标,从给出的指标体系中选取合适的评价指标,以突出关注的评价内容。

(4)实施仿真试验。针对选取的评价指标实施仿真试验,记录、统计与评价指标取值相关的参数的数据。

(5)评价指标取值。通过仿真试验得到相关参数的取值,然后应用评价指标计算方法 (表2)进行计算,得到评价指标的取值结果。当评价对象为既有枢 纽时,对于设施利用水平中 的2个指标(U)和 (A),可直接采用现场观测 (摄像机)采集到的数据进行指标取值。

(6)指标分析。分析评价指标的取值结果,得出针对评价目标的评价结果。对于随时间变化 (如设施利用有效度、平均密度等)或区域变化的指标(如平均排队长度、阻滞系数等),在对统计量进行取值的同时,可以记录指标随时间变化或区域分布的波动轨迹,通过对波动轨迹的分析,可以得到指标值的聚类变化规律。如考察乘客延迟系数随时间的变化情况,有助于掌握枢纽内影响时效的瓶颈环节在时间上的分布规律;考察不同功能区域平均乘客密度的分布情况,有助于掌握枢纽内影响通畅的瓶颈环节在空间上的分布规律。

3 评价实例

选取北京地铁2号线与4号线的换乘车站———宣武门站进行案例分析。该站为十字型换乘车站,2号线在上层,4号线在下层,东西方向各有2组换乘通道连接2号线站台层与4号线站厅层。2号线站台中部设有上行与下行换乘楼梯各1部;4号线南北站厅各设有上下行扶梯1部,楼梯1部,连接至4号线站台层。

本实例应用基于可编程软件STARLOGO开发的仿真评价软件[14]进行仿真评价。该软件提供基于网格与Agent的仿真建模环境,并具有对乘客个体和环境单元的属性追踪功能。图1为仿真评价软件界面。

该仿真评价软件由设置、核心、监控、分析和输出5个功能模块组成,可以直观显示枢纽的运营状态,并实现枢纽运营效果评价指标数据的实时呈现与统计分析。

3.1 评价目标与条件参数

考察轨道交通成网运营条件下,地铁宣武门站换乘客流在枢纽内的时效与便捷水平、通畅水平、安全水平与协调水平,衡量枢纽环境对双方向乘客换乘需求的满足与协调程度。该评价为既有枢纽单方案评价。

设列车到站间隔时间为180s,列车停站时间为30s。乘客移动速度分布为0.90m·s-1∶1.35m·s-1∶1.80m·s-1=80%∶10%∶10%。

3.2 评价指标选取及评价指标取值

结合评价需求和评价目标,从指标体系中选取时效与便捷水平、通畅水平、安全水平与协调水平4大类中的9个指标,进行运营效果评价。

1)时效与便捷水平

选取指标:平均换乘时间Ti,最大换乘时间Tm。

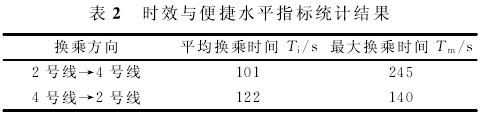

取值方式:通过仿真试验,实时记录所有乘客个体的换乘时间,取平均值和最大值即得指标值,见表2。

由表2可知:2个方向乘客的平均换乘时间相差不明显,但2号线→4号线的最大换乘时间明显较长,可能是由于该换乘方向乘客在换乘楼梯处排队等待的时间较长,使得部分乘客错过最近一班换乘列车以致最大候车时间较长,从而导致最大换乘时间较长。

2)通畅水平

对通畅水平的考察着眼于乘客高密度区域的人数及其波动情况。因此,依据基本流线设计、设施位置及功能情况,将站台与通道部分划分为5个区域,考察乘客在该区域的密度分布情况。

区域A:2号线站台下行楼梯口。

区域B:2号线站台上行楼梯口。

区域C:4号线站台楼/扶梯口。

区域D:2号线→4号线通道。

区域E:4号线→2号线通道。

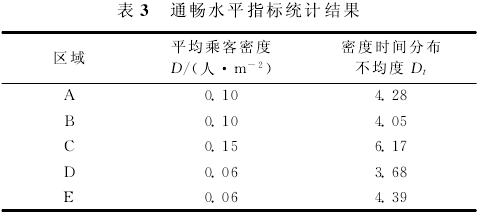

选取指标1:平均乘客密度D(人·m-2)。

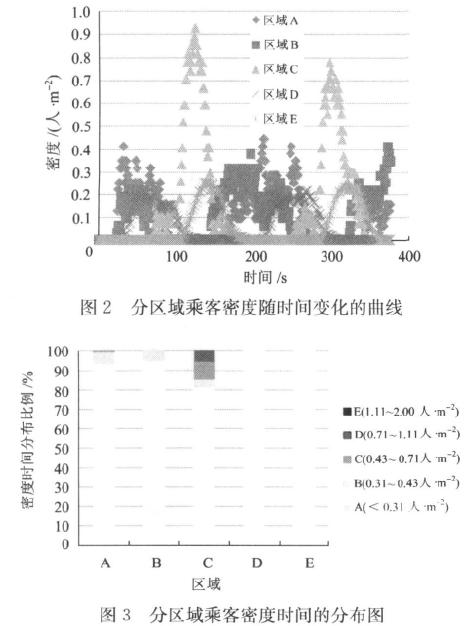

取值方式:通过仿真试验,绘制分区域乘客密度随时间变化的曲线,如图2所示,并实时记录5个区域的乘客密度值,取其平均值即得指标值,见表3。同时,根据实时记录的分区域乘客密度值,绘制分区域乘客密度时间分布图,如图3所示。

选取指标2:密度时间分布不均度Dt。

取值方式:通过仿真试验,实时记录5个区域在考察时段内的乘客密度值,计算各区域最大乘客密度值与该区域平均乘客密度值的比值即得指标值,见表3。

选取指标3:密度空间分布不均度Ds。

取值方式:通过仿真试验,实时记录5个区域的乘客密度值,计算5个区域中的最大乘客密度值与5个区域总的平均乘客密度值的比值即得指标值,结果为Ds=1.58。

由表3可知:枢纽内乘客密度的时间分布较为不均衡。区域C受到4号线站台换乘客流的较强冲击,是平均拥挤程度最高的区域,其密度时间分布不均度达到6.17,与该区域能力配置和流线交叉情况相吻合;尽管区域A(Dt=4.28)为其所在站台唯一的换乘出口,然而乘客平均到达时间较区域C长,这在一定程度上减轻了排队压力及对通道的冲击,但导致同为换乘通道的区域D(Dt=3.68)和区域E的 (Dt=4.39)密度时间分布不均度出现显著差异。

3)安全水平

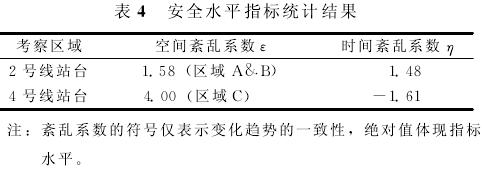

选取指标1:反映空间层面安全水平的空间紊乱系数ε。

取值方式:以5个等级的换乘乘客数量规模(换乘人数48,144,240,336,432人)为输入条件进行仿真试验,得到的指标值见表4。

选取指标2:体现时间层面安全水平的时间紊乱系数η。

取值方式:以5个等级的列车接续时间 (4号线站台列车到达时间与2号线列车到达时间之差,0,40,80,120,160s)为输入条件进行仿真试验,得到的指标值见表4。

由表4可知:4号线站台区域乘客密度随客流规模的变化趋势 (ε=4.00)较2号线站台 (ε=1.58)明显,反映了站台能力饱和倾向更为显著;两站台区域乘客人数随列车到达时差延长的变化趋势相反,并且4号线站台变化趋势 (η=-1.61)相对明显,反映了更为显著的乘客滞留倾向。

4)协调水平

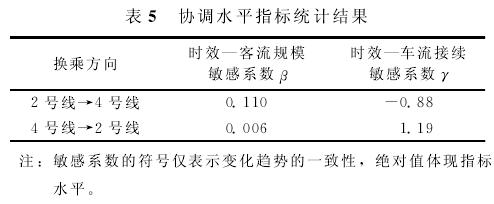

平均换乘时间对于客流规模的敏感度反映了设施与组织水平对客流波动的适应性。平均换乘时间对于列车接续配合的敏感度能够有效反映列车开行对服务水平的影响作用,是枢纽列车到发配合协调程度的标志之一。因此,分别选取如下2个指标衡量协调水平。

选取指标1:时效—客流规模敏感系数β。

取值方式:以5个等级的换乘乘客数量规模(同安全水平试验)为输入条件进行仿真试验,得到的指标值见表5。

选取指标2:时效—车流接续敏感系数γ。

取值方式:以5个等级的列车接续时间 (同安全水平试验)为输入条件进行仿真试验,得到的指标值见表5。

由表5可知:4号线换乘2号线的乘客平均换乘时间对客流规模的敏感性较低 (β=0.006),2号线换乘4号线的乘客平均换乘时间对列车接续的敏感性的较低 (γ=-0.88)。

3.3 评价结果

分析评价指标值,可得如下评价结果。

(1)时效与便捷水平方面:在试验输入的列车时刻表条件下,2号线换乘4号线的乘客最大换乘时间较长。

(2)通畅水平方面:4号线站台楼梯口和扶梯口的平均拥挤程度最高。

(3)安全水平方面:4号线站台区域的设施能力明显趋于饱和,呈现乘客滞留倾向,可视为安全隐患的表现之一。

(4)协调水平方面:4号线换乘2号线的乘客平均换乘时间对客流规模的适应性较强,2号线换乘4号线的乘客平均换乘时间对列车接续的适应性也较强。对比车站2个换乘方向的协调指标可知:2个换乘方向提供的换乘服务因设施配置的差异而存在差异。其中2号线换乘4号线方向的协调水平主要受控于时效—客流规模敏感系数,这可能是因为连接4号线站厅层与站台层的扶梯对乘客的吸引力较强,导致集中生成的换乘客流的区域密度较高,延长了乘客进入4号线站台的时间。

4 结 语

本文提出的城市轨道交通枢纽运营效果评价方法,依托仿真试验,能够对乘客个体属性进行精确的统计,实现了常规方法难以完成的阻滞时空分布不均度的计算;构建的指标体系,反映了在枢纽环境作用下,乘客的行为在数量、时间和密度上的变化特征,指标的选取灵活而更有针对性,系数类指标完善了对安全性与协调性的评价。本文提出的评价方法从评价需求出发生成仿真策略,提供面向不同评价目标的仿真输出及其分析,克服了现有仿真软件应用中对枢纽运营评估需求欠缺贴切支持的弱点,为推进仿真技术在枢纽规划、设计与运营决策支持方面的应用提供了新的思路。

参 考 文 献

[1] 和豪涛,肖秀珍.基于多目标模糊决策的公路客运枢纽评价方法 [J].交通科技与经济,2006,8(5):89-91.(HE Haotao,XIAO Xiuzhen.Scheme Evaluating Method of Highway Passenger Transport Hub Based on Multi-Objective Fuzzy Decision-Making[J].Technology &Economy in Areas of Communications,2006,8(5):89-91.inChinese)

[2] 臧华.公共交通客运枢纽设计评价方法 [J].城市公共交通,2007(6):32-37(ZANG Hua.Evaluating Methods for Public Transport Hubs’Design[J].Urban Public Transport,2007(6):32-37.in Chinese)

[3] 李凤玲,葛正义.基于AHP的轨道交通枢纽换乘综合评价 [J].铁道运输与经济,2006,28(4):79-81.(LI Fengling,GE Zhengyi.Synthetic Evaluation on Transfer of Rail Transit Terminal Based on AHP Method[J].Railway Transport and Economy,2006,

28(4):79-81.in Chinese)

[4] 李伟,王炜,邓卫,等.城市客运换乘枢纽多目标灰关联综合评价研究 [J].交通运输工程与信息学报,2004,2(4):5-9.(LI Wei,WANG Wei,DENG Wei,et al.Grey Relationship Multi-Criteria Appraising Method Study of the Evaluation for Urban Passenger Transfer Hub[J].Journal of Transportation Engineering and Information,2004,2(4):5-9.in Chinese)

[5] 廖苑伶,徐汝华,崔湘.铁路客运枢纽站衔接系统设计单方案评价研究 [J].交通与运输,2005(7):39-42.(LIAO Yuanling,XU Ruhua,CUI Xiang.The Comprehensive Evaluation of Single Design Project of Railway Passenger Hub[J].Traffic & Transportation,2

005(7):39-42.in Chinese)

[6] 刘伟华,晏启鹏,龙小强.公路主枢纽站场布局评价指标定量化研究 [J].中国公路学报,2003,16(2):86-89.(LIU Weihua,YAN Qipeng,LONG Xiaoqiang.Analysis of Evaluation Indexes Quantum Used in the Yard Layout of Highway Hub[J].China Journal of Highway and Transport,2003,16(2):86-89.in Chinese)

[7] 汪江洪.一种新的组合评价在轨道交通换乘枢纽评价中的应用 [J].铁道运输与经济,2008,30(8):55-58.(WANG Jianghong.Application of A New Combined Evaluation Method on the Evaluation of Rail Transit Transfer Terminal[J].Railway Transport and Economy,2008.30(8):55-58.in Chinese)

[8] 吴其刚,刘澜.基于信息颗粒的城市轨道交通换乘枢纽评价研究 [J].城市轨道交通研究,2008,11(11):21-23,58.(WU Qigang,LIU Lan.Evaluation of Urban Mass Transit Transfer Hub Based on Information Granules

[J].UrbanMass Transit,2008,11(11):21-23,58.in Chinese)

[9] 周伟,姜彩良.城市交通枢纽旅客换乘问题研究 [J].交通运输系统工程与信息,2005,5(5):23-30.(ZHOU Wei,JIANG Cailiang.Theoretical Analysis of the Interchange Passengers in Urban Transport Terminals[J].Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology,2005,5(5):23-30.in Chinese)

[10] HOOGENDOORN S P,HAUSER M,RODRIGUES N.Applying Microscopic Pedestrian Flow Simulation to Railway Station Design Evaluation in Lisbon,Portugal[J].Transportation Research Record,2007(1878):83-94.

[11] DAAMEN W.A Quantitative Assessment on the Design of a Railway Station[C]//

Congress Proceedings of CompRail 2002.Lemnos:WIT Press,2002:191-200.

[12] 刘明姝,张国宝.基于排队系统的城市轨道交通进站检票机配置 [J].城市轨道交通研究,2004,7(5):34-37.(LIU Mingshu,ZHANG Guobao.A Study of Metro Entry Gate Scheme Based on Queuing System Simulation[J].Urban Mass Transit,2004,7(5):34-37.in Chinese)

[13] 饶雪平.轨道交通车站楼梯和自动扶梯处客流延时分析 [J].交通与运输,

2005(7):13-15.(RAO Xueping.An Analysis of Passenger Delays in Stairs and Escalators of Urban Rail Transit Station[J].Traffic& Transportation,2005(7):13-15.in Chinese)

[14] 张琦.城市轨道交通枢纽乘客与环境交互理论 [D].北京:北京交通大学,

2009.(ZHANG Qi.Passenger and Environment Interaction Theory of Urban Rail Transit Hubs[D].Beijing:BeijingJiaotong University,2009.in Chinese)