行波效应和地下结构对地表抗震设计影响

摘 要:本文以上海典型的双层地铁站上方的框架结构为例,讨论了行波效应和地下结构对地表建筑物抗震设计的影响。首先计算得到重力荷载作用下梁柱的内力值,然后考虑水平地震和竖向地震共同作用的情况,将不同地震波分量作用下梁柱的地震反应和静力反应进行组合,得到框架梁柱的抗震设计值。通过比较不同地震波输入模式下梁柱抗震设计值的差异,分析了行波效应对结构抗震设计的影响; 通过比较无地下结构和有地下结构时梁柱抗震设计值的差异,分析了地下结构对结构抗震设计的影响。研究结果表明: 行波效应和地下结构对该框架结构柱的影响可以不用考虑,但是对部分框架梁的抗震设计值有所增加,特别是对部分梁中轴力的增大效应较大,所以在地表建筑物的抗震设计中考虑行波效应和地下结构的影响是有必要的。

关键词:行波效应; 地下结构; 地表建筑物; 抗震设计

1 前 言

近几十年来,地下结构在城市建设、交通运输、国防工程、水利工程等各个领域得到越来越广泛的应用[1,2]。地震发生时,地下洞室会改变地震波在土层中的传播方式,从而改变地震动场分布,影响地面建筑基础上的地震输入。地震作用下地下结构对周边土层和上方临近建筑物是否产生不利影响、影响程度等问题,值得深入探讨。

目前在进行土层场地地震反应分析时多采用基岩面一致地震输入方式,而实际上地震动是从震源向四周传播的,地震波在基岩中的传播速度达到 1 ~3 km/s[3]。因此在研究地下结构对场地地震动场和上部结构地震反应的影响时,考虑基岩地震的行波输入是很有必要的。朱小乔等[4,5]研究了土层下卧基岩面上分布输入水平一致地震波和行进地震波时地下结构对场地地震动分布和上部结构地震反应的影响。研究表明: 由于地下结构存在,使地下结构正上方及其邻近区域地表各点的地面运动存在较大差异; 此外,在基岩地震输入中,当分别采用行波输入和一致输入方式时,地下结构周边场地的地震动场分布规律明显不同。作者[6]也研究了在基岩竖向地震作用下地下结构对土层场地地面运动的影响,研究表明,即使是水平分层土层,由于地下结构存在,地下结构上方及邻近区域的地震位移和加速度同样呈现不均匀变化。为此本文将进一步研究基岩地震行波输入和地下结构对地面结构抗震设计的影响。

2 工程概况及计算方法

本文在已有研究结果基础上,以上海典型双层地铁站为工程背景,讨论行波效应和地下结构对框架结构抗震设计的影响。

2. 1 计算工况

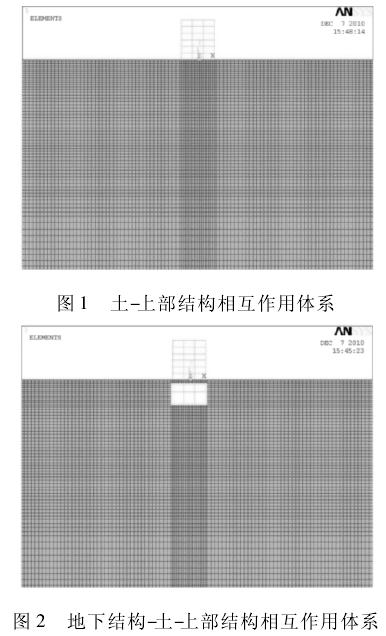

本文构建了一个地面建筑,为 3 跨 6 层钢筋混凝土框架结构。如图 1 所示。各层层高为 3. 6m,各跨跨度为 6 m,梁截面尺寸为 300 mm × 600mm,柱截面尺寸为 450 mm × 450 mm,采用筏板基础,柱与筏板之间用约束方程进行连接。结构采用线弹性本构模型,材料重度为 25 kN/m3,弹性模量为 30 GPa,泊松比为 0. 18。为比较不同地震波输入模式下结构的地震反应,分别计算地震波一致输入和行波输入( 行波波速 c = 3000 m/s,2000 m / s,1000 m / s) 时该结构梁柱的抗震设计内力值。

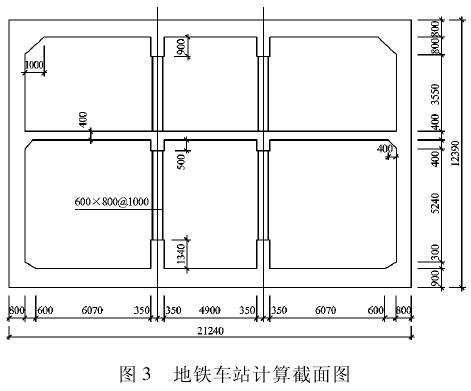

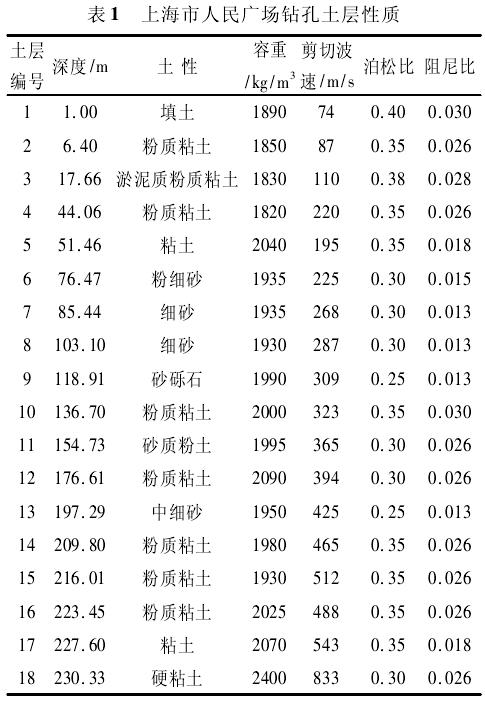

为比较双层地铁车站存在后,地下结构对上部结构地震反应的影响,构建了地下结构-土-上部结构相互作用体系的有限元模型[7,8],如图 2所示。地下结构为典型的上海两层双柱三跨岛式地铁车站模型。其截面如图 3 所示。

2. 2 场地特征

上海市软土地层[9]厚度达 250 ~ 300m,浅层普遍存在淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土、砂质粉土和粉砂层等,浦东和苏州河以北的广大地区尤以易于振动液化的粉质粘土、砂质粉土和粉砂底层为主,发生地震时易造成地铁车站的破坏。本文中上海地铁车站所在场地选用上海市人民广场钻孔的土层资料,土层的物理性质见表1。

2. 3 输入地震波

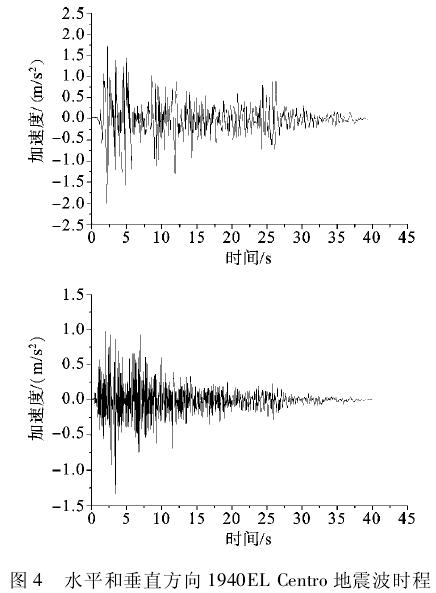

基岩输入地震波为1940EL Centro 波,地震波从图 1 和图 2 的左端向右端行进。选取该波水平方向上的一个分量作为水平地震动输入,该波垂直方向分量作为竖向地震动输入。地震波水平分量和垂直分量的时程如图 4 所示,其中水平分量按峰值加速度为 2 m/s 进行了调整,竖向分量按峰值加速度为水平分量的三分之二进行了调整。

2. 4 计算方法

提取框架梁柱内力峰值时,将梁分为左跨梁、中跨梁和右跨梁,将柱分为左边柱、左中柱、右中柱、右边柱进行数据提取和分析,梁的控制截面取在各段梁梁右端,柱的控制截面取在各层柱柱底,按楼层编号均为 1 ~6。

本文首先计算得到重力荷载作用下梁柱的内力值,然后考虑水平地震分量和竖向地震分量共同作用的情况,将不同地震波分量作用下梁柱的地震反应分别和静力反应按下式进行组合[10]:

S = 1. 2SGE+ 1. 3SEhk+ 0. 5SEvk ( 1)

式中: S 为结构构件内力组合的抗震设计值,指组合的弯矩、剪力、轴力设计值; SGE为重力荷载代表值的静力效应; SEhk、SEvk分别为水平地震作用效应和竖向地震作用效应。限于篇幅,不能把有关地震反应计算结果全部列出,选择主要结构抗震设计主要参数的数值分析结果加以讨论,其他详细数据见参考文献[11]。

3 行波效应对结构抗震设计的影响

3. 1 行波增大系数

本文计算了地震波一致输入和行波输入( 波速分别为 3000 m/s,2000 m/s,1000 m/s) 时框架各梁柱的控制截面的抗震设计内力峰值,为了考察行波效应对梁柱抗震设计内力值的影响,定义如下抗震设计值的行波增大系数:

β = ( X行波- X一致) /X一致 ( 2)

式中: X行波和 X一致分别为框架结构梁柱在基岩地震行波输入和一致输入下内力的抗震设计值。根据式( 2) 的定义,当 β 大于 0 时表示行波效应使得抗震设计值增加,小于 0 则相反。在地震行波计算中,假定基岩地震波从图 1 和图 2 的左端向右端行进。

3. 2 行波效应对框架梁截面内力的抗震值的影响

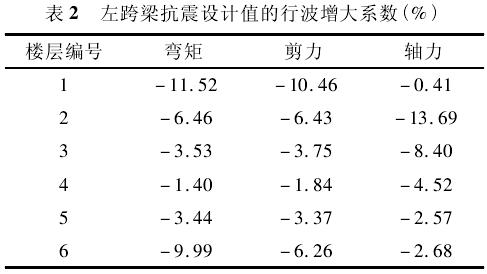

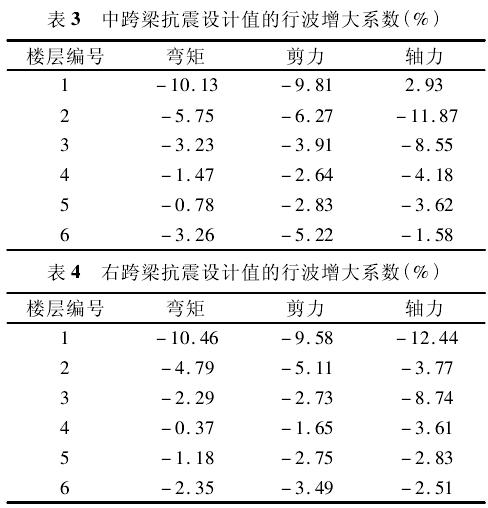

由于篇幅限制,本文仅列出行波波速 c =2000 m / s 时结构各层框架梁截面内力抗震设计值的行波增大系数,如表 2 ~4 所示。

由表中数据可知,行波效应对同一层梁截面的弯矩和剪力影响基本上相同,减小了梁截面弯矩和剪力的抗震设计值,最大减幅为 - 11. 5%。对 2 ~5 层同一层梁截面的轴力的影响规律相同,减小了梁截面轴力抗震设计值,最大减幅为- 13. 7% ; 但对底层梁轴力的影响相差较大,增加了底层中跨梁的轴力抗震设计值,增幅为 2. 9%。

各不同行波波速下( c = 3000 ~ 1000 m/s) 情况基本类似,行波效应基本上减小了各跨梁截面弯矩和剪力的抗震设计值,最大减幅为 -12. 6%。行波相应也基本减小了梁中轴力设计值,仅使部分底层梁的轴力设计值有所增大,最大增幅为6. 7% 。所以在抗震设计中,底层梁的轴力设计值应适当考虑行波效应的影响。

3. 3 行波效应对框架柱截面内力的抗震值的影响

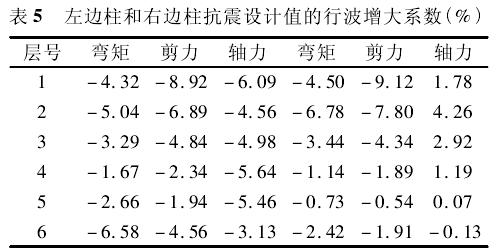

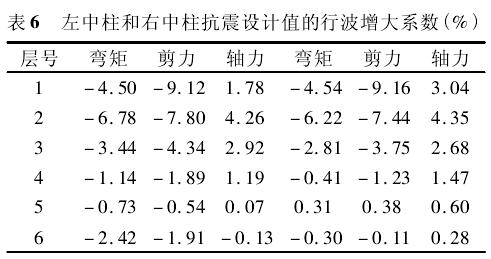

表 5 ~6 中列出了行波波速为 2000m/s 时结构框架柱截面内力抗震设计值的行波增大系数。

由表中数据可知,行波效应基本上减小了各柱中弯矩和剪力的抗震设计值。最大减幅为- 9. 1% 。对于柱中轴力,行波效应基本上增大了中柱的抗震设计值,最大增幅为 4. 3%; 同时减小了边柱的抗震设计值,最大减幅为 -6. 1%。

各框架柱在不同的行波波速情况下与上述相似,行波效应基本上减小了各柱截面上弯矩和剪力的抗震设计值,最大减幅为 -10. 6%,同时增加了中柱截面轴力设计值,最大增幅为 4. 3%,减小了边柱截面轴力设计值,最大减幅为 -8. 6%。中柱控制截面在重力作用下的弯矩和轴力峰值分别为 9. 06 kN·m 和 232. 80 kN,根据截面的尺寸和组合后的内力设计值可判定中柱为大偏心受压构件。大偏压构件在弯矩减小轴力略有增大的情况下仍是偏于安全的。所以虽然中柱中轴力增加,但其仍是偏安全的。所以不考虑基岩地震行波效应对框架柱抗震设计内力的影响不会对结构抗震设计的安全性带来不利影响。

4 地下结构对结构抗震设计的影响

4. 1 地下结构影响系数

本文分别计算了无地下结构和有地下结构时,土 - 结构相互作用体系在基岩地震波一致输入和行波输入( c = 2000 m/s) 时框架梁柱控制截面的抗震设计值。为了考虑建有地下结构后对地表建筑物内力的影响,定义如下抗震设计值的地下结构影响系数:

δ = ( Xd- X0) /X0 ( 3)

式中: Xd和 X0分别为建有地下结构和没有地下结构时同一框架梁或柱截面内力的抗震设计值。根据式( 3) 的定义,当 δ 大于 0 时,表示地下结构存在使得地表建筑物梁或柱截面内力的抗震设计值增加,小于 0 则相反。

4. 2 地下结构对梁截面内力抗震设计值的影响

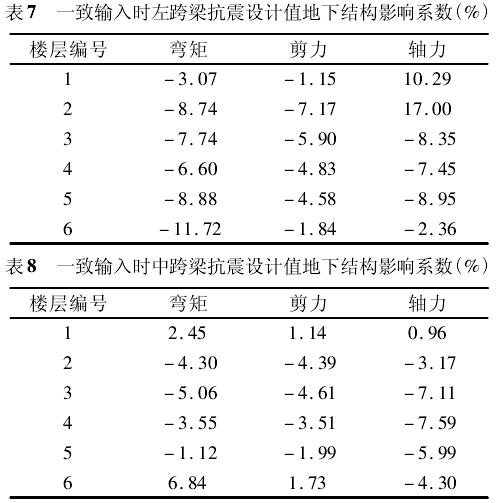

由于篇幅限制,本文仅列出地震波一致输入时各跨梁抗震设计值的地下结构影响系数,如表7 ~ 9 所示。由表中数据可知,地下结构的存在基本上减小了各梁截面弯矩和剪力的抗震设计值,最大减幅为 - 12. 5%。同时,地下结构增加了中跨梁的底层和顶层梁截面的弯矩和剪力设计值,最大增幅为 6. 8%。地下结构对梁中轴力的影响,在 2 ~5 层以减小为主,最大减幅为 -26. 4%;但增加了底层各跨梁和 2 层左跨梁中的轴力,最大增幅为 17. 0%。

在地震波行波 2000 m/s 输入时,地下结构对框架结构梁截面抗震内力设计值的影响规律与一致输入时相似,但影响幅值有所变化。地下结构对框架结构梁截面上弯矩和剪力设计值的影响以减小为主,最大减幅为 -11. 6%,但增大了底层和顶层梁的弯矩和剪力设计值,最大增幅为 9. 9%。地下结构对梁中轴力的影响,在 2 ~5 层以减小为主,最大减幅为 -24. 8%; 但增加了底层各跨梁和2 层左跨梁中的轴力,最大增幅为 21. 0% 。因此,需要考虑地下结构对地面结构的梁截面内力抗震设计值的影响,且应重点考虑对底层梁内力抗震设计值的影响。

4. 3 地下结构对柱截面内力抗震设计值的影响

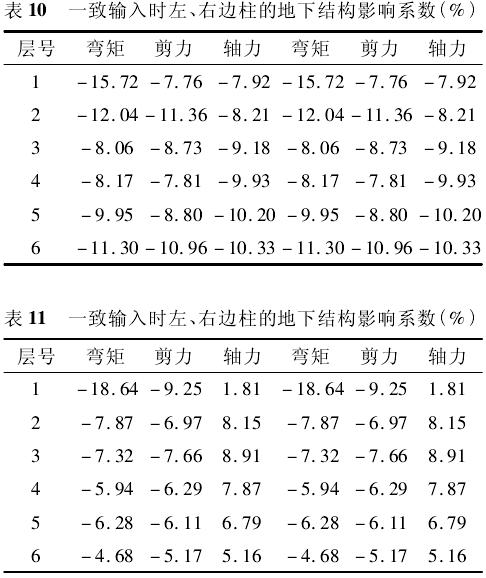

本文仅列出地震波一致输入时各柱的抗震设计值的地下结构影响系数,如表 10 ~11 所示。

在地震波一致输入时,由于结构对称性,柱中各截面内力峰值以及其影响系数也呈现出对称性。由表中数据可知,地下结构的存在减小了各柱截面上的弯矩和剪力的抗震设计值,最大减幅为 -15. 7%,且对边柱的影响大于对中柱的影响。对于轴力,地下结构增大了中柱的轴力抗震设计值,最大增幅为 8. 9%; 减小了边柱的轴力抗震设计值,最大减幅为 -10. 3%。

在地震波行波 2000 m/s 输入时,地下结构对框架结构梁柱抗震内力设计值的影响系数不再呈现对称性,但影响规律与一致输入时相似,仅影响幅值有所变化。地下结构减小了柱中弯矩和剪力设计值,最大减幅为 -13. 4%。同时,地下结构增大了中柱中轴力设计值,最大增幅 9. 7%; 减小了边柱中轴截面内力设计值,最大减幅为 -10. 0%。同本文 3. 3 中所述,两个中柱为大偏压构件,地下结构在减小了其弯矩和剪力的同时增大了其轴力,而大偏压构件在弯矩减小、轴力略有增大的情况下仍是偏于安全的。所以,不考虑地下结构存在对框架柱抗震设计内力的影响不会对结构抗震设计的安全性带来不利影响。

5 结 论

( 1) 与地震波一致输入相比,地震波行波输入减小了框架结构各跨梁中弯矩和剪力的抗震设计值,最大减幅为 - 12. 6%。行波效应也基本减小了框架梁中轴力设计值,仅对部分底层梁的轴力设计值有所增大,最大增幅为 6. 7%。在抗震设计中,应适当考虑行波效应对底层梁的轴力设计值的影响。而对于框架柱,可以不考虑行波效应对其抗震设计内力的影响。

( 2) 地下结构对其正上方的框架结构的梁柱抗震设计值也会产生影响。对框架梁中的弯矩和剪力设计值的影响以减小为主,但增加了部分底层和顶层梁的弯矩和剪力设计值,最大增幅为9. 9% 。地下结构对梁中轴力的影响,在 2 ~ 5 层以减小为主,最大减幅为 -26. 4%; 但增加了底层各跨梁和部分 2 层梁中的轴力,最大增幅为21. 0% 。在抗震设计中,需要考虑地下结构对框架梁中抗震设计值的影响,且应重点考虑对底层和顶层梁截面内力设计值的影响。而不考虑地下结构的存在对框架柱抗震设计内力的影响不会对结构抗震设计的安全性带来不利影响。

( 3) 综上所述,考虑地震行波和地下结构对邻近地面结构地震反应的影响有助于提高结构抗震设计的合理性和经济性。

( 4) 本文讨论的对象是多层结构,研究工作还不够全面,对于高层结构或大跨度结构的相关问题有待深入研究。

参 考 文 献

[1] 钱七虎. 现代城市地下空间开发利用技术及其发展趋势[J]. 铁道建筑技术,2000,( 5) : 1-6.

[2] 钱七虎. 岩土工程的第四次浪潮[J]. 地下空间,1999,19( 4) : 267-272.

[3] 楼梦麟,杨 燕,潘小樟,等. 汶川地震中上海高层建筑动力反应分析[J]. 建筑科学与工程,2009,26( 3) : 82-88.

[4] 朱小乔,楼梦麟,孔祥海. 地下结构对工程场地地震动场的影响[J]. 震灾防御技术,2011,6( 1) : 49-58.

[5] 朱小乔. 地下结构-土-上部结构动力相互作用分析[D]. 同济大学学位论文,2011.

[6] 楼梦麟,杨明珏. 竖向地震作用下地下结构对工程场地地表运动状态的影响[M]. 第八届全国工程结构安全防护学术会议,2011. 9,绵阳

[7] 楼梦麟,潘旦光,范立础. 土层地震反应分析中侧向人工边界的影响[J] . 同济大学学报( 自然科学版) ,2003,31( 7) : 757-761.

[8] 白建方,楼梦麟. 行波输入下土层有限元网格的划分原则[J]. 世界地震工程,2009,25( 1) : 48-51.

[9] 杨林德,商金华,宋作雷,等. 软土地铁车站结构形式对抗震性能影响的研究[J]. 同济大学学报( 自然科学版) ,2009,37( 7) : 867-871.

[10] GB50011-2010,建筑抗震设计规范[S].

[11] 杨明珏. 地下结构对地面结构竖向地震反应的影响[D]. 同济大学学位论文,2011.