通风系统作用下区间隧道火灾性能化分析

摘 要: 目的 分析中部风井对深埋地铁区间隧道火灾烟气蔓延的影响,以及中部逃生井正压送风作用下逃生井的安全疏散性状,为深埋地铁工程的性能化防火设计提供理论支持. 方法采用火灾动力学软件( FDS) 进行数值模拟,采集烟气温度、浓度等参数,分析开式通风系统作用下火灾烟气蔓延的规律. 结果 当在深埋地铁区间隧道中部附近设置排烟风井时,烟囱效应作用加强了烟气通过风井的自由出流,降低了隧道内烟气浓度及温度,可以为人员疏散争取一定的时间. 结论 深埋地铁区间隧道中部逃生井采用正压送风措施,很好地抑制了隧道火灾烟气的蔓延态势,可以充分满足人员安全疏散的要求.

关键词: 深埋地铁; 区间隧道; 火灾; 中间竖井; 正压送风

随着地铁的大力发展,地铁消防安全问题日益受到重视. 对于深埋地铁而言,由于本身垂直高度大,烟气的烟囱效应明显[1 -2],加快了烟气扩散速度,对人员的安全疏散造成极大困难. 基于深埋地铁的特殊性,尤其是在区间隧道中部火灾发生时,如何更有效地控制地铁隧道内火灾烟气的蔓延,对保障人员安全疏散尤为重要[3 -5]. 钟茂华[6 -8]对深埋地铁岛式站台火灾防排烟问题进行了系统的定量分析,霍然[9]对侧式站台火灾烟气流动进行了系统研究,Oka 和 Atkinson[10]就水平隧道里的烟气运动状况也进行过一系列的模拟实验. 目前我国部分地铁在长区间隧道中设置了中部风井,试图达到就近排出隧道内烟气的目的,但针对其排烟效果以及是否有利人员疏散的性能化分析还比较少. 笔者针对设置了中部风井的深埋地铁区间隧道建立模型,应用火灾动力学软件FDS 进行数值模拟,分析中部风井对深埋地铁区间隧道火灾烟气态势的影响,对深埋地铁区间隧道中部设立逃生井的意义进行探究并得出逃生井采用正压送风措施,会很好地抑制隧道火灾烟气的蔓延态势,可充分满足人员安全疏散的要求.

1 深埋地铁区间隧道火灾模型的建立

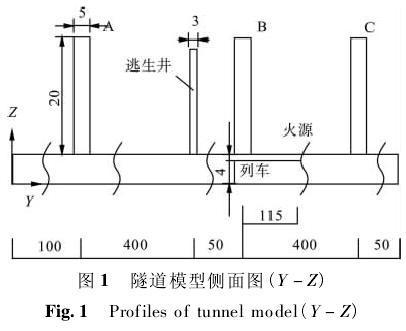

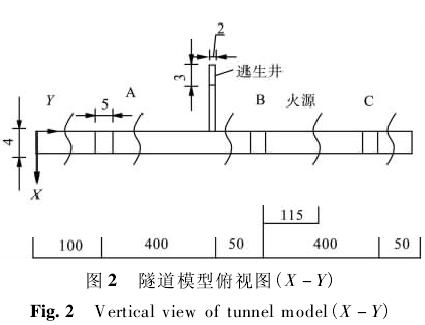

笔者建立了深埋地铁区间隧道模型进行数值模拟见图 1、图 2,模型尺寸为 1 000 m × 4 m ×5 m,列车尺寸为 120 m × 3 m × 4 m. 沿 Y 方向在YA= 100 m,YB= 550 m,YC= 950 m 处分别设置 3个通风风井: 井 A、中部风井 B 和井 C,尺寸均为5 m × 4 m × 20 m. 在 Y 方向 Y逃生井= 500 m 处设置逃生井 D,尺寸为 2 m ×3 m ×20 m. 列车尾部Y = 664 m 位置设置火源,火源稳定功率可达5 MW左右,峰值瞬间可达 7. 5 MW.

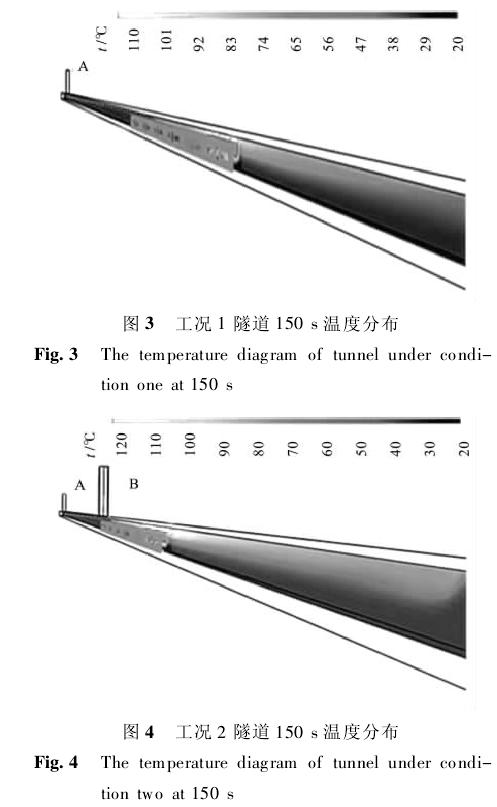

地铁区间隧道的网格大小取 50 cm ×50 cm,局部细化为 25 cm × 25 cm. 关于边界条件的设定,大气压为 0. 101 3 MPa,隧道壁面岩土层的初始温 度 为 8 ℃,隧 道 内 环 境 的 初 始 温 度 为23. 6 ℃ . 针对区间隧道有无中部风井 B 和逃生井D 的不同工况进行数值模拟和对比分析,见表 1.考虑到实际区间隧道内部结构较为复杂,在模拟时作了如下几点假设

发生火灾的车厢恰停在两通风竖井 A、C 之间;

假定火源位于列车尾部;

列车车厢外形近似为长方体,列车总长度120 m;

假定通风竖井出口处无格栅.

2 设有中部风井的深埋地铁区间隧道火灾烟气的蔓延

2. 1 温度的分析

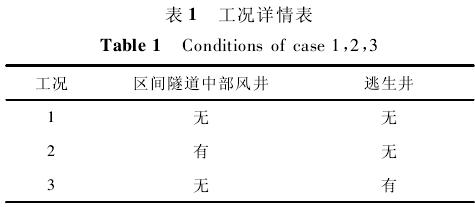

首先对无逃生井工况下,设置中部风井对区间隧道内温度场的分布进行模拟对比分析,见图3,图 4.

由两图的对比可以看出,当地铁区间隧道内发生火灾时,由于隧道空间比较狭小,受到隧道结构的限制,火灾烟气会在顶棚下方蓄积,从而在隧道内形成一定厚度的烟气层. 在热烟气贴附隧道顶棚向两端蔓延的过程中,烟气逐渐受冷出现下沉现象,与钟委[11 -13]的实验结论相符.

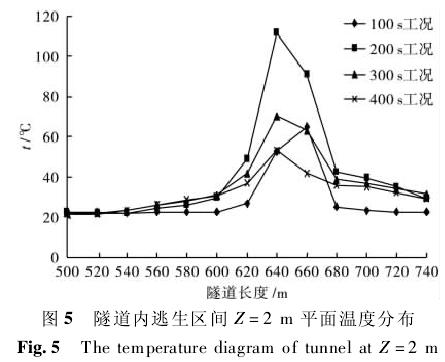

笔者通过在 500 m 到 740 m 之间每 20 m 布置一个测点,了解区间隧道 Z =2 平面上逃生区间通道的环境温度沿隧道长度 Y 方向的变化情况,如图 5 为有中部风井无逃生井工况下隧道内逃生区间 Z =2 平面温度分布.

从图5 可看出,在 Y =640 m 即火源附近逃生区间通道的温度从 100 s 的 52. 5 ℃跃升至 200 s峰值111. 3 ℃,将对人体造成致命伤害,这是由于当隧道内设立中部风井后导致室外空气进入隧道,在加速烟气扩散的同时,也加大了火势,最终造成烟气温度较高的现象; 当火灾发展到 300 s时,大部分烟气经自由出流由中部风井排出,热烟气不再积聚在火灾车厢周围,使得火源周围逃生区间通道 Z = 2 m 处最高温度下降至 70. 1 ℃;400 s时温度已降到 53. 6 ℃ ,说明设立中部风井起到了很好的排烟降温效果. 从图 5 还可以看出,隧道中 Y =500 m 处的温度始终维持在初始温度状态23. 6 ℃,说明在火灾前期隧道内温度场不会危及到人员安全,所以只要乘客在 150 s 内逃出火灾车厢即可保障生命安全.

2. 2 烟气浓度的分布

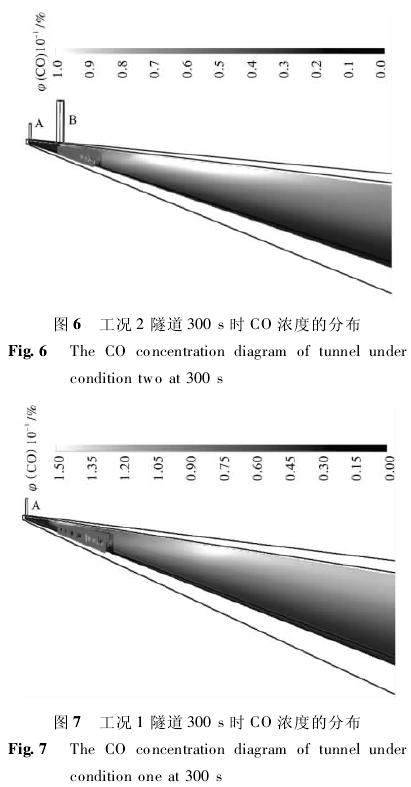

笔者对区间隧道内烟气浓度蔓延的规律进行了模拟分析,有无中部风井工况下隧道 300 s 时CO 浓度的分布见图 6、图 7.

由图 6、图 7 对比可看出,在中部风井烟囱效应的作用下,与无中部风井隧道相比,有中部风井区间隧道 300 s 时 CO 浓度由峰值的 0. 15% 下降到 0. 1%,使得隧道内整体浓度逐渐趋于平稳,符合人员逃生条件,这说明在火灾 300 s 时,中部风井起到了很好的控烟效果.

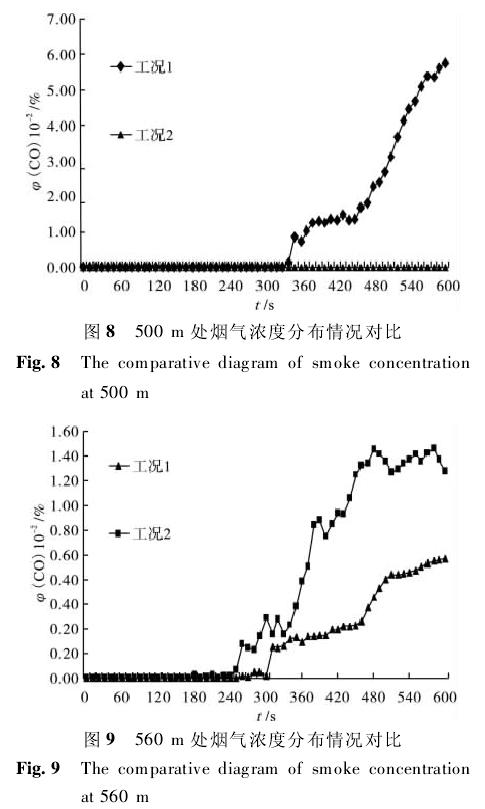

为进一步了解设立中部风井是否对火灾起到预期控烟的效果,在中部风井 Y = 550 m 两侧各取一点,来测量其周围烟气浓度情况,其中一点位置为 Y-= 500 m,另一测点布置在 Y+= 560 m.Y = 500 m,Z = 2 m 处工况 1、工况 2 下烟气浓度分布情况见图 8,图 9 为 Y =560 m,Z =2 m 处工况 1、工况 2 下烟气浓度分布情况.

由图 8 所示,工况 1 无中部风井工况下,随着火灾时间的延长,Y =500 m 处的烟气浓度也随着越来越大,隧道内烟气浓度开始威胁到人员安全,而在有中部风井的工况 2 下,Y =500 m 烟气浓度一直维持在 0 左右,说明当设立中部风井后,由于热浮力的作用,烟气经中部风井出流,带走大量的热,同时整体隧道内烟气浓度也随之逐渐降低. 可以看出中部风井起到了很好的控烟降温效果.

但由于中部风井附近热压的影响,在中部风井口处形成抽力,使得大部分烟气开始向中部风井附近流动,造成疏散通道中局部烟气浓度增大,如 Y =560 m 处,在 581 s 时,图 9 工况 1 下烟气浓度达 0. 763 × 10- 2% ,而工况 2 下烟气浓度高达1. 48 ×10- 2% ,接近于工况 1 的 2 倍,部分人员将必须穿过浓烟区才能到达逃生出口,这将会造成人员疏散方向与烟气流动同向的不利局面.

2. 3 能见度的分析

由于烟气具有减光作用,人们在有烟场合下的能见度必然下降,而这会对火灾中人员的安全疏散造成严重的影响. 由于能见度低,人的行进速度急剧下降,人的思考力和判断力也随之下降,很容易会造成人员恐慌.为充分保障火灾烟气中人员疏散的安全性,必须保证 20 m 以上的能见度[14].

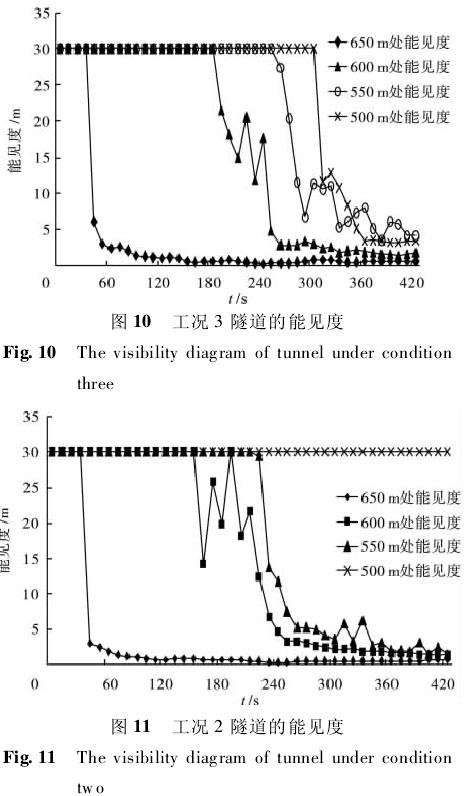

笔者在 Y =500 m、550 m、600 m、650 m( Z =2 m,X = 0. 75 m) 处设置了 4 个测点,无中部风井有逃生井工况下能见度分布情况见图 10. 图 11为有中部风井无逃生井工况下能见度分布情况.

由图 10 可知,在 Y =650 m 处,即火源附近,33 s 时能见度就已经降到 5 m 左右,给人员疏散造成极大困难. 随着隧道长度的增加,虽然 600 m处能见度在 180 s 时达到了 15 m,但仍然不足20 m的能见度要求. 而由图 11 可看出,Y = 500 m处从 30 s 后虽然已达到人员疏散要求的 30 m 能见度,说明中部风井起到了一定效果,但由于中井排烟的影响使得烟气流动方向与人员疏散方向同向,将会造成局部能见度加速降低的现象. 在 Y =600 m 处能见度 150 s 时已降到 10 m 左右,与无中部风井工况比较提前了近 30 s. 出于实际情况考虑,一旦火灾发生在上下班高峰期等车上人员较多时,将很难保证在规定的时间即 6 min[15]内安全疏散. 而且由于设立中部风井造成排烟的方向和人员逃生的方向一致,隧道局部烟气浓度增大,将使得自由出流无法达到预期控烟效果,为此需要采取一定的措施来满足人员的疏散,笔者将在 Y = 500 m 处设立逃生井以缩短逃生距离,进一步讨论设置逃生井对隧道火灾烟气蔓延规律的影响.

3 逃生井正压送风情况下隧道内烟气蔓延规律的分析

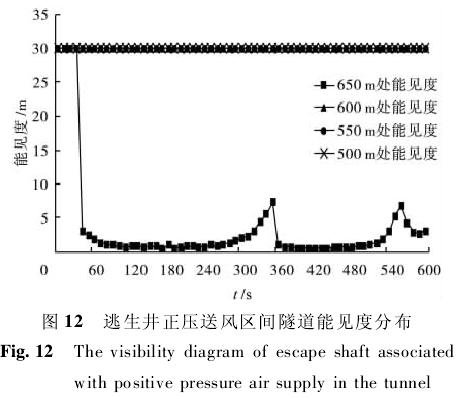

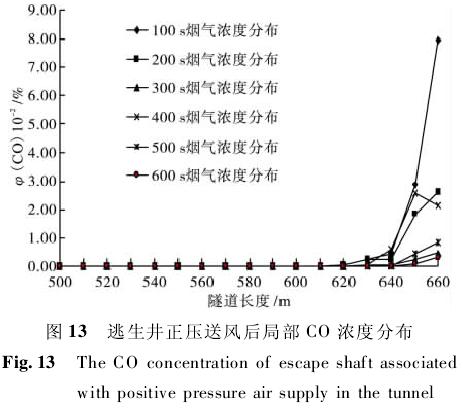

在 120 s 开启逃生井正压送风,风速为3 m / s[16 -18],一方面可以为逃生人员提供新风,另一方面也可抑制部分烟气流动,以期能够满足安全疏散的要求. 为了解正压送风后隧道能见度情况,笔者在 Y = 500 m、550 m、600 m、650 m( Z =2 m,X = 0. 75 m) 处设置了 4 个测点来测量能见度,各点的能见度见图 12.

由图 12 可以看出,在开启送风后隧道内的能见度可提高到 30 m,已可以满足人员疏散要求.只有火源所在车厢位置( Y = 650 m) 由于车厢的阻碍,使得车厢内部能见度依然很低. 同时为了解送风后对隧道内烟气流动的影响,在 Z =2 m,Y =500 m 到 Y = 660 m 之间每隔 10 m 分别设立一个测点,见图 13 可看出,火源车厢内在前 100 s 没有通风的情况下烟气逐渐蓄积,而当开启送风后,烟气浓度由最初 100 s 的 7. 95 × 10- 2% 下降到600 s 的 0. 304 × 10- 2% ,烟气由新风吹到疏散人员的后方,经井口 C 排出. 在隧道500 m 到620 m之间 CO 浓度基本为零,也就是说逃生井出口处( Y =500 m) 没有受到烟气影响,而人员疏散必经通道内也不会受到烟气威胁. 所以只要在火灾前期迎着新风方向逃离车厢,即可保障生命安全. 由于时间的缘故,笔者在后续的研究中将深入分析正压送风开启时间以及风速的大小的优化,并进一步分析活塞风对区间隧道内火灾烟气蔓延规律的影响.

4 结 论

( 1) 当在区间隧道中设立中部风井时,由于热差的作用通过风井自由出流带走一部分烟气,降低了隧道内烟气浓度及温度,能为人员疏散争取到宝贵的时间.

( 2) 采用逃生井正压送风方式为人员疏散提供必要的新风,可以有效地抑制烟气向人员疏散方向流动,满足人员逃生条件.

参考文献:

[1] 何理,钟茂华,邓云峰. 城市轨道交通危险因素分析[J]. 中国安全生产科学技术,2005,1( 3) : 22 -25.

( He Li,Zhong Maohua,Deng Yunfeng. Analysis on risk factors of urban subway[J]. Journal of Safety Science and Technology,2005,1( 3) : 22 - 25) .

[2] Chen Falin. Stack effects on smoke propagation in subway stations[J]. Continum Mechanics and Thermodynamics. 2003,vol. 15: 425 - 440.

[3] 冯炼,刘应清. 地铁火灾烟气控制的数值模拟[J].地下空间,2002,22( 1) : 61 -64.

( Feng Lian,Liu Yingqing. Numerical simulation of smoke control in subway fire [J]. Underground Space,2002,22( 1) : 61 - 64) .

[4] Zhong Maohua,Fan Weicheng. Airflow optimizing control research based on genetic algorithm during mine fire period[J]. Journal of Fire Sciences,2003,21( 2) : 131 - 153.

[5] 陈涛. 火灾情况下人员疏散模型及应用研究[D].合肥: 中国科学技术大学,2004.

( Chen Tao. Personnel evacuation model and application study under the fire conditions[D]. Hefei: University of Science and Technology of China,2004) .

[6] 钟茂华,史聪灵,涂旭炜. 深埋地铁岛式站点火灾模型实验研究( 1) - 实验设计[J]. 中国安全生产科学技术,2006,2( 1) : 3 -9.

( Zhong Maohua,Shi Congling,Tu Xuwei. Experimental modeling study of deep buried metro station fires( 1) -experimental design[J]. Journal of Safety Science and Technology,2006,2( 1) : 3 - 9) .

[7] 钟茂华,史聪灵,涂旭炜. 深埋地铁岛式站点火灾模型实验研究( 2) - 列车火灾[J]. 中国安全生产科学技术,2006,2( 2) : 14 -18.

( Zhong Maohua,Shi Congling,Tu Xuwei. Experimental modeling study of deep buried metro station fires( 2) -train fire[J]. Journal of Safety Science and Technology,2006,2( 2) : 14 - 18) .

[8] 钟茂华,高俊霞,史聪灵,深埋地铁防排烟设计研究[J]. 中国安全生产科学技术,2006,12( 6) : 39 -44.

( Zhong Maohua,Gao Juxia,Shi Congling. Smoke control design of deep buried metro station[J]. Journal of Safety Science and Technology,2006,12( 6) :39 - 44) .

[9] 钟委,霍然. 某地铁侧式站火灾时机械排烟的补风研究[J]. 中国工程科学,2007,9( 1) : 78 -81.

( Zhong Wei,Huo Ran. Research on make-up air of mechanical extraction in the Side-Platform Station fire. Engineering Science,2007,9( 1) : 78 - 81) .

[10] Oka Y,Atkinson G T. Control of smoke flow in tunnel fires[J]. Fire Safety Journal,1995,25( 4) : 305 -344.

[11] 钟委,霍然. 地铁站火灾烟气流动特性及控制方法研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学,2007.

( Zhong Wei,Huo Ran. Study on smoke flow characters and management in subway station fire[D].Hefei: University of Science and Technology of China,2007) .

[12] Gao P Z,Liu S L,Chow W K,Fong N K. Large eddy simulations for studying tunnel smoke ventilation[J]. Tunnelling and Underground Technology,2004,19( 6) : 577 - 586.

[13] Hu L H,Huo R,Li Y Z,et al. Full-scale burning tests on studing smoke temperature and velocity along acorridor[J]. Tunneling and underground space technology,2005,20( 3) : 223 - 229.

[14] 神尾笃. 东京营团地铁的火灾对策设备[J]. 世界轨道交通,2004,4: 24 -26.

( Shen Weidu. Countermeasures equipment of Tokyo subway fire[J]. World rail transit,2004,4: 24 - 26.

[15] 北京城建设计研究总院. GB50157 - 2003 地铁设计规范[S]. 北京: 中国计划出版社,2003.

( Beijing Urban Engineering Design and Reseach Institute. GB50157 - 2003Design specification for subway[S]. Beijing: China Plans Press,2003. )

[16] Carvel R O,Beard A N,Jowitt P W. The influence of longitudinal ventilation systems on fires in tunnels[J]. Tunnelling and Underground Space Technology,2001,16: 3 - 21.

[17] Wu Y,Bakar M Z A. Control of smoke flow intunnel fires using longitudinal ventilation systems-a study of the critical velocity[J]. Fire Safety Journal,2000,35: 363 - 390.

[18] Hwang C C,Edwards J C. The critical ventilation velocity in tunnel fires-a computer simulation[J]. Fire Safety Journal,2004: 1 - 32.