地铁隧道侧穿临近高层建筑施工工序优化

[摘 要]以武汉地铁 2 号线洪山广场—中南路区间,双洞隧道近距离穿越高层建筑物群为例,采用 Plaxis 3D 有限元计算软件,模拟地铁双洞隧道矿山法开挖过程。分析隧道穿越建筑物前、侧穿过程以及离开后 3 个阶段建筑物的沉降、土层应力变化规律。并将不同施工方案引起的邻近高层建筑物结构沉降、应力重分布、塑性区分布以及倾斜情况进行对比分析。模拟结果表明,受隧道与建筑物的交互影响作用,先施工远离建筑物的隧洞施工的方案对邻近建筑影响最小,以此对隧道穿越高层建筑物的施工方案进行优化。

[关键词]隧道工程; 地铁; 高层建筑; 有限元法; 施工工序优化

矿山法施工以其全面、安全的特点广泛用于城市隧道建设,隧道施工不可避免的要引起地面沉降。为保证地铁隧道的顺利施工以及周围建筑物的安全要求,对开挖过程进行模拟分析,选择合理的施工工序,对减小隧道开挖对地层的扰动,控制地表变形,控制施工进度,合理安排工期,都有重要的现实意义。

目前相关研究主要集中在城市地铁开挖对临近建筑物的风险评估,以及盾构施工对地表沉降影响等,对于双洞矿山法施工工序对临近建筑物相互影响方面研究较少,而且模拟应用主要集中在对盾构施工方面,对矿山法施工的模拟计算涉及较少。

本文结合武汉地铁 2 号线洪山广场—中南路区间隧道工程实例,就双洞地铁隧道台阶法不同的施工工序对临近建筑物影响规律进行模拟计算,通过土体总位移、剪应力以及塑性分布区的对比,选出最优的施工方案。

1 工程概况

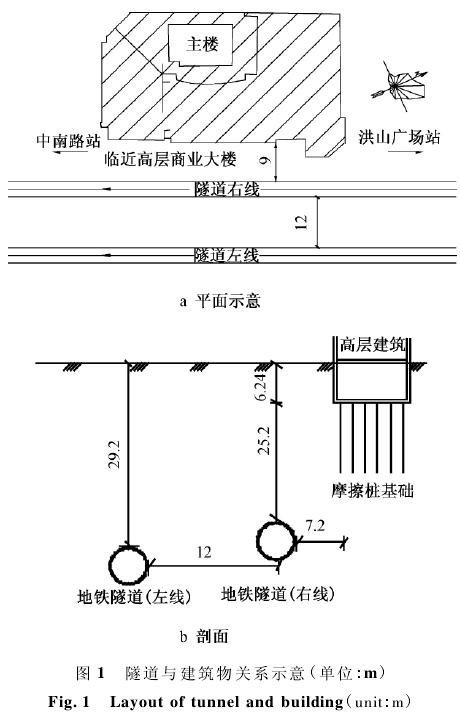

武汉地铁洪山广场—中南路区间近距离穿越高层建筑。区间为双洞隧道,采用预留核心土台阶法施工,双洞平均高差为 4m,洞壁相距 12m,平均洞径为5. 6m,侧穿建筑物位于隧道右线右侧 9m 处,地下 3层,地上 45 层,高 180m,建筑物基础为筏基,基础下为独立摩擦端承桩,桩深 11m,桩脚距离右洞中心水平最近距离为 10m,隧道与建筑物关系如图 1 所示。

2 计算方案确定

2. 1 计算模型的建立

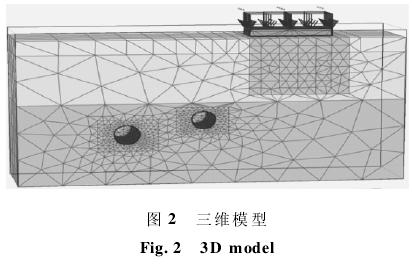

采用 Plaxis 3D 软件进行分析时,为尽可能减小边界效应带来的影响,该模型边界选取离隧道中心3 倍的洞径。 模型高度 50m,模型纵向长 35m。 左洞中心距离下边界为 18m,右洞中心距离下边界为22m,隧道平均洞径 5. 6m,左洞 中心 距 离 左 边 界19m,右洞中心距离右边界 33m,建筑物右边界距离模型右边界距离为 13m。三维模型如图 2 所示。

2. 2 计算参数及基本假设

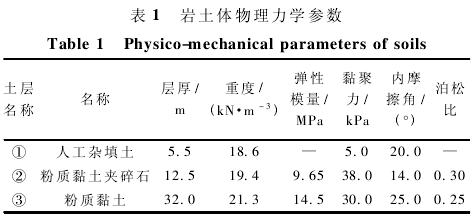

鉴于武汉地铁 2 号线大部分隧道主要穿越黏土层,且土层较厚,该计算模型的基本假设如下。

1) 岩体材料均假定为均质、各向同性。

2) 建筑物荷载以施加 1 000kN / m2的均布荷载来模拟代替。

3) 土体采用基于 Mohr-Coulomb 屈服准则。

4) 开挖步长为 1m。

5) 地下水处于隧道底板以下,因此各工况模拟不考虑水压耦合问题。

根据隧道所处工程地质条件及模拟成果在各标段的适应性,土体物理力学参数如表 1 所示,各工况下衬砌天然容重 γ = 2. 5 × 104kN·m3,弹性模量 E =3. 5 × 106kPa,泊松比 μ = 0. 15,等效厚度 d = 0. 3m。

2. 3 计算工况及荷载组合

结合武汉地铁隧道矿山法开挖区间所处地质条件,充分考虑我国现阶段地铁隧道现有施工工艺及水平,在隧道穿越埋深 18,21m 粉质黏土层时拟定以下3 种施工方案工况组合: ①方案 1 同步开挖; ②方案2 先右洞后左洞; ③方案 3 先左洞后右洞。

3 模拟结果分析

3. 1 3 种工况施工总位移云图对比

由于高层建筑的附加荷载,其所在区域出现的沉降槽明显偏移,随着不同施工的进行,地表沉降槽与peck 公式不再相符。方案 1 最大沉降量约 20mm,由于左右隧道施工的耦合叠加效应。地表最大沉降位置由左线逐渐向右线转移,停留在右线临近建筑物一侧; 方案 1 引起的沉降槽范围较大,最宽处为 30m,右洞拱顶沉降范围及最大沉降量较左洞大。

方案 2 引起的最大地表沉降同样出现在靠近建筑物一侧。与同步开挖相比,该方案中右线施工后在衬砌之后的作用下,左线开挖引起的沉降范围受到一定的控制,且沉降影响范围涉及建筑物基础的1 /2,整个施工过程对地表及地层影响范围较小,仰拱处变形较大。

方案 3 受隧道与建筑物的交互影响,最大沉降量同样出现在临近建筑物靠近隧道一侧,与方案 1相比,该施工方案引起的地表沉降槽范围较小,最宽处约有 15m,沉降影响范围涉及建筑物基础的 1 /2。

综合 3 种工况不同施工阶段位移,以及 3 种工况引起地表变形的各项指标对比分析: 地表最大沉降值分别为 20,15,11mm,其中方案 1 对建筑物,地层和柱基础影响范围最大; 方案 2 对地层影响范围最小; 方案 3 对建筑物及柱基础影响范围最小。

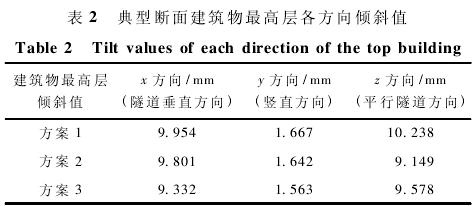

3. 2 倾斜度对比

土体沉降对建筑物的影响包括总体沉降以及不均匀沉降,地层的不均匀沉降直接改变地面的原始坡度,进而引起建筑物倾斜,加上建筑物的高度较大,对倾斜有一定的放大作用,因此,高层建筑物倾斜度是衡量建筑物安全的重要标准。本文将选取典型断面的差异沉降值进行倾斜分析( 见表 2) 。

由表 2 数据可以看出,方案 1 在 x,y 方向的倾斜值最大,z 方向中方案 2 和方案 3 倾斜值相近,同步开挖引起的建筑物倾斜最大。

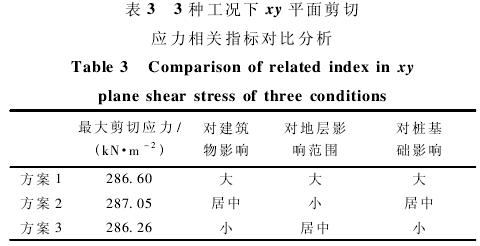

3. 3 xy 平面剪切应力分布对比分析

方案 1,即同步开挖过程中,随着隧道开挖面距离建筑物越接近,隧道周围的剪切应力在左右拱肩与左右拱脚均出现反对称分布,分布于隧道周围 3~ 7m 范 围 内,隧 道 周 围 最 大 正 剪 切 应 力 为220kN / m2,最大负剪切应力为 - 220kN/m2,均分布在拱脚位置; 建筑物桩基的剪切应力在桩基的左右侧亦出现反对称分布,桩基附近最大正剪切应力为286. 6kN / m2,最大负剪切应力为 - 220kN/m2,均分布在桩基底部。且建筑物横向距离隧道越远,桩基础基底正剪切应力越大,负剪切应力越小。

方案 2 与方案 1 相比,左洞正剪切应力分布范围与大小明显大于右洞,左洞拱肩处剪切应力分布于洞周围 6 ~ 9m 范围内,最大值为 200kN/m2,而右洞正剪切应力分布于洞周 3 ~ 6m 范围内,最大值为160kN / m2; 右洞左边角出现有明显应力集中现象。

方案 3 中应力分布规律与前两者不同在于: 左洞正剪切应力分布范围与大小大于右洞,左洞拱肩处剪切应力分布于洞周围 3 ~ 7m 范围内,最大剪切应力为 170kN/m2,而右洞正剪切应力分布于洞周 3~ 6m 范围内,最大剪切应力为 165kN / m2; 右洞与桩基之间剪切应力分布范围与强度较大,距离右洞周围 6 ~ 10m 处,发生剪切应力集中现象。

综合上述分析,将各施工方案剪切应力重分布的各项指标对比分析如表 3 所示。

3. 4 3 种工况开挖后塑性区分布对比分析

方案 1 中隧道未开挖至临近建筑物下方时,建筑物桩基附近的塑性区均匀分布,且为受压屈服状态,随着隧道开挖面与建筑物下方距离越来越近,建筑物桩基周围土体塑性区分布表现为: 基础两端受压状态,集中中部塑性区消散,隧洞开挖面与建筑物基础距离越近,建筑物基础下方的消散区越大。方案 2,3 塑性区分布规律与方案 1 基本一致。

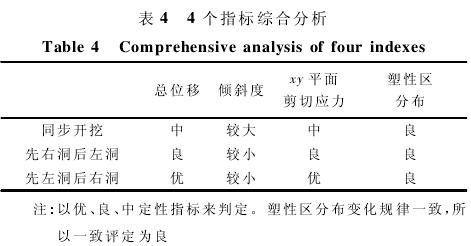

3. 5 总体结果综合对比

在三维弹塑性有限元分析结果的基础上,将 4个指标考虑 3 种施工方案对建筑物及地表沉降的影响综合分析,结果如表 4 所示。

方案 3 相对于方案 1,2 在总位移、剪应力区域方面与临近建筑物的相互影响较小,应选择方案 3作为开挖工序的首要选择,与实际应用的施工工法一致。

4 结语

1) 通过开挖支护模拟,可以动态观察隧道周边围岩土体及临近建筑物地基基础在开挖过程总位移变形等的变化规律,从而可以实现对隧道开挖过程全局动态模拟。将位移变形量、剪应力以及塑性区3 个直接反映施工方案对建筑物基础及周围环境影响的指标进行分析,能够比较客观地优化施工方案。

2) 将远离建筑物隧道线先开挖,比较容易控制围岩扰动范围,左洞开挖基本确定影响范围的左边界,右洞开挖前可在临近建筑物与右洞之间一定区域进行地表及隧道周围注浆,加固隧道及建筑物周围土体,可以有效控制变形。

因此在进行隧道设计时,先行洞与后行洞的支护参数应该有所差别,在后行洞开挖过程应采用有效方法,尽量减小先行洞以及建筑物的附加影响。文中计算结果与实际施工顺序一致,采用有限元模拟计算方法对施工工法进行优化在实际工程中具有重要的指导意义。

参考文献:

[1] 贺美德,刘军,乐贵平,等. 盾构隧道近距离侧穿高层建筑的影响研究[J]. 岩石力学与工程学报,2010( 3) : 603-608.

[2] 张顶立,李鹏飞,侯艳娟,等. 城市隧道开挖对地表建筑群的影响分析及其对策[J]. 岩土工程学报,2010( 2) : 296-302.

[3] 吴逢春. 地铁盾构施工对周边结构影响的时间相关性研究[D]. 南京: 东南大学,2006.

[4] 赵伟. 地铁引起的环境振动评价与沉降研究[D]. 武汉: 武汉理工大学,2007.

[5] 姜忻良,贾勇,赵保建,等. 地铁隧道施工对邻近建筑物影响的研究[J]. 岩土力学,2008( 11) : 3047-3052.

[6] 杨晓杰,邓飞皇,聂雯,等. 地铁隧道近距穿越施工对桩基承载力的影响研究[J]. 岩石力学与工程学报,2006( 6) : 1290-1295.

[7] 姚爱军,向瑞德,侯世伟. 地铁盾构施工引起邻近建筑物变形实测与数值模拟分析[J]. 北京工业大学学报,2009( 7) : 910-914.

[8] 刘波,刘纪峰,陈军,等. 地铁隧道盾构施工的纵向地表沉降预测研究[C]∥中国土木工程学会第十一届、隧道及地下工程分会第十三届年会论文集. 2004.